認知症診療の原則

・アルツハイマー型認知症は、他の認知症の原因となる疾患の鑑別をして、どの疾患でもない場合に診断されることを認識しておくこと(除外診断である)

認知症スクリーニング:Mini-Cog

Mini-Cog

・「3語の即時再生」「時計描画」「3語の遅延再生」を組み合わせた認知症スクリーニング検査

・MMSEと同様の妥当性を有すると報告されている。

・3語の即時再生は採点に含めず、遅延再生と時計描写が採点対象となる。

・3語の遅延再生にそれぞれ1点ずつで3点、時計描写(時計の数字および11時10分を示す針の記入)が正しくできたら2点とし、5点満点で採点する。

・Mini-cogは2点以下で認知症の疑い

参照:検査および採点方法

認知機能検査

1)HDS-R(20点以下で認知症疑い)

(1) 年齢

お歳はいくつですか?

(2年までの誤差は正解)

(2) 日付の見当識

・今日は何年ですか

・何月ですか

・何日ですか

・何曜日ですか

(年月日、曜日が正解でそれぞれ1点ずつ)

(3) 場所の見当識

・私たちが今いるところはどこですか

(自発的にでれば2点、5秒おいて家ですか?病院ですか?施設ですか?のなかから正しい選択をすれば1点)

(4) 即時記憶

・これから言う3つの言葉を言ってみてください

1)桜、猫、電車

または

2)梅、犬、自動車

・後でまた聞きますのでよく覚えておいてください

(5) 計算

・100から7を順番に引いてください

・それからまた7を引くと

(100-7は?、それからまた7を引くと? と質問する。最初の答えが不正解の場合、打ち切る)

(6) 逆唱

・私がこれから言う数字を逆から行ってください

「6-8-2」

「3-5-2-9」

(3桁逆唱に失敗したら、打ち切る)

(7) 遅延再生

・先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください

(自発的に回答があれば各2点、もし回答がない場合以下のヒントを与え正解であれば1点)

※回答がない場合のヒント:植物、動物、乗り物

(8) 視覚記憶

・これから5つの品物を見せます、それを隠しますので何があったか言ってください

※時計、鍵、ペン、硬貨、くしなど必ず相互に無関係なもの

(9) 語想起・流暢性

・知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください

(答えた野菜の名前を右欄に記入する。途中で詰まり、約10秒間待っても出ない場合には そこで打ち切る)

0点:0〜5個以内しか答えられない場合

1点:6個を答えられた場合

2点:7個を答えられた場合

3点:8個を答えられた場合

4点:9個を答えられた場合

5点:10個を答えられた場合

※ 20点以下で認知症疑い(感度93%、特異度86%)

※ 点数が良好でも、「時間見当識」や「三単語の遅延再生」で失点している場合は、アルツハイマー型認知症の可能性を疑う。

2)MMSE(23点以下で認知症の疑い)

【設問1】 日時等に関する見当識

(問題)

今年は何年ですか?

今の季節は何ですか?

今日は何曜日ですか?

今日は何月ですか?

今日は何日ですか?

アルツハイマー型の認知症では、日時などの見当識障害を持っているケースが多いですが、設問1では時間の見当識をチェックします。

なお、年については西暦・年号どちらでも正答とみなし、季節に関しては「春夏秋冬」だけでなく「梅雨」「初夏(冬)」なども正答とします。

各1点で合計5点です。

【設問2】場所に関する見当識

(問題)

ここは何県ですか?

ここは何市ですか?

ここは何病院ですか?

ここは何階ですか?

ここは何地方ですか? (例: 関東地方)

場所に関する見当識障害をチェックします。

現在いる病院や診療所の名前を正確に把握しているかどうか、地理的所在地に関しても認識しているかどうかで認知症か否かを判断します。

なお、病院名については正式名称でなくても、通称や略称で答えた場合も正答とみなします。

各1点で合計5点です。

【設問3】言葉の記銘

(問題)

物の名前を適当に3個決める。ただし相互に無関係な単語を選ぶ。例えば「桜、猫、電車」など。

検査者はその3個の物の名前を1秒間に1個ずつのペースで3個続けて言い、その後被験者に繰り返させる。

被験者が3個すべて言えるまで最大6回まで繰り返す。

この設問では、短時間で言葉を記銘できるかどうかをテストします。

出題者は3つの単語を1秒間隔で伝え、被験者が同じく単語を繰り返すことができれば正解とします。

各単語につき1点、合計3点です。

この設問の単語は、この後の設問5でもう一度尋ねます。設問3で被験者が何回繰り返したかを記録し、「この単語は後で聞きますから覚えておいてください」という指示を与えてから設問4へ進みましょう。

【設問4】 計算問題

(問題 パターン1) 100から順番に7を引き算する(引き算は5回まで行う)。

(問題 パターン2) 「フジノヤマ」を逆唱させる。

この設問では、脳内における記憶力に関する評価と、情報に対する反応についてチェックします。

この設問を通して、脳が情報を取り込んだ後に、どのように処理するのかを判断できます。

これを5回繰り返しますが、引き算を終えて次の7を引く際は前の答えを検査者が口にしてはいけません。

(例)

検査者「100から7を引くと?」

被験者「93」

↓

正)検査者「はい、ではさらに7を引くと?」

誤)検査者「はい、では93から7を引くと?」

このように、次の計算をする前に、検査者が現時点での数字を言わないように注意します。

計算を間違えたり答えに窮する場合は次の設問に進みます。

1回正解するにつき1点で、合計5点です。

【設問5】言葉の遅延再生

(問題) 設問3で繰り返した3個の物の名前を被験者に再び復唱させる。

この設問では、設問3で記憶した言葉を想起できるか否かを判断します。

認知症になっている場合は言葉の想起や遅延再生ができなくなっている場合がほとんどなので、もし答えられない場合は認知症の疑いがあります。

なお、答える順番は問わず、もし答えが出てこない場合はヒントを出しても問題ありません。

「植物とか・・・、動物とか・・・、乗り物とか・・・」のようにヒントを出しましょう。

ヒントの有無を問わず、正解すれば各1点で、合計3点です。

【設問6】物品呼称

(問題)

(時計を見せながら)これは何ですか?

(鉛筆を見せながら)これは何ですか?

出題者が用意しておいた物品を見ながら、見たものの正しい名称を言えるかどうかをテストします。

これにより、即時記憶の能力と想起する能力をチェックし、認知症か否かを判断しています。

なお、物品の正式名称ではなくても、通称を言うことができれば正解と判断して構いません。正解の場合、各1点で、合計2点です。

【設問7】復唱

(問題)

次の文章を繰り返す。

「みんなで、力を合わせて綱を引きます」

この設問でも、記憶に関する判断能力をチェックします。

相手が言った内容を正確に記憶できるかどうかで、長文に対する即時記憶の有無を評価します。

なお、出題者は口頭でゆっくりはっきりと言い、一度で正確に答えられたら正解とします。

二度言いは禁止で、評価は一度限りなので注意しましょう。

【設問8】口頭での3段階命令

(問題)

(3段階の命令)

「右手にこの紙を持ってください」

「それを半分に折りたたんでください」

「机の上に置いてください」

以上のように、口頭で3つの指示をして内容を理解できているかどうかを判断します。

指示ごとに正確に作業できれば1点ずつ加算し、3点満点で評価します。

【設問9】書字の理解、指示

(問題)

(次の文章を読んでその指示に従ってください)

「眼を閉じなさい」

書いてある文字を理解できるか否か、また指示に対して正確に実行できるか否かを判断します。

なお、音読でも黙読でもどちらでも構いません。

文章理解力と指示を実行するための行動力があるかを評価し、認知能力を判断しています。

【設問10】自発書字

(問題) 「何か文章を書いてください」

認知症を発症してしまうと、文章を構成する能力が低下してしまいがちです。

そこで、この設問を通して文章の構成能力がどの程度あるのかを判断しています。

読み手が理解できる文章かどうかが重要な評価ポイントなので、文章が意味を成している場合には正解と見做して構いません。

しかし、文章でなく名称しか書いていない場合などは点数は加算されません。

自由作文形式なので、内容はどのようなものでも問題なく、主語がなくても文章として成立していれば正答とします。

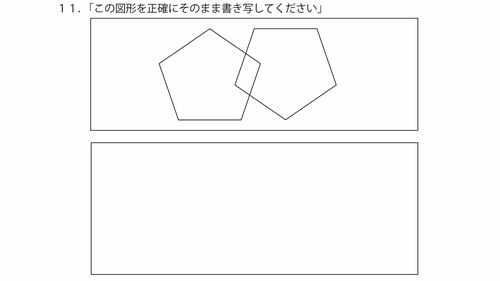

【設問11】図形の描写(空間認知能力を判断)

アルツハイマー型認知症が高度になっていたり、レビー小脳体型認知症に罹患している場合、図形の描写が非常に困難であることから、その確認で利用されます。

なお、五角形の角がそれぞれ5つあり、2つの五角形が交差していれば正答と判断して構いません。

しかし、五角形ではない場合や図形が交差していない場合は不正解とします。

判定

27点以下:軽度認知障害(MCI)の疑い

重症度

・軽症:19ー26点

・中等症:10ー18点

・重症:9点以下

認知症の鑑別(鑑別疾患:treatable dementia)

問診

・意識の変容、認知機能の変動(せん妄、てんかん)

・薬剤歴

・飲酒歴

・抑うつ気分、興味の減退(うつ病)

鑑別疾患(treatable dementia)

薬剤性

・抗コリン薬(抗ヒスタミン薬、抗うつ薬、抗パーキンソン病薬など)

・ベンゾジアゼピン受容体作動薬

・抗てんかん薬

・H2ブロッカー

身体疾患

・正常圧水頭症

・慢性硬膜下血腫

・脳腫瘍

・電解質異常

・異常血糖

・甲状腺機能低下症

・ビタミンB12欠乏症

・ビタミンB1欠乏症

・高アンモニア血症

・尿毒症

・神経梅毒

・てんかん

他の精神疾患

・MCI

・うつ病

・せん妄

・アルコール多飲

診断、鑑別のために実施する検査

・血算

・肝機能、腎機能

・電解質(Na、Ca)

・炎症反応

・血糖

・甲状腺機能(TSH、FT4)

・ビタミンB1、ビタミンB12

→症状から「ビタミンB1欠乏症」が疑われる場合はチアミンを投与し、数時間後に症状が改善するか確認する)

・ホモシステイン

・葉酸(胃切除の既往がある場合)

・脳形態画像検査(頭部CT、MRI)(水頭症、硬膜下血腫の除外)

ビタミンBとホモシステイン

・ホモシステインは必須アミノ酸である「メチオニン」の代謝副産物として生成されるアミノ酸。メチオニンは肝機能の調整を始めとしたさまざまな生体機能に関与する

・メチオニンの代謝に必要となるのが「ビタミン B12」「葉酸」または「ビタミン B6」で、欠乏するとホモシステインからメチオニンの変換が停滞し、ホモシステインが細胞内から血液中に移行して蓄積し動脈硬化を引き起こすため、心筋梗塞などの心臓疾患や脳卒中のリスクが高まる。

・また高ホモシステイン血症がアルツハイマー病の発症に関与しており、アルツハイマー病の指標として血中ホモシステインの測定が有用であることが示唆されている

その他ルーチンでなくても、適宜追加すべき項目

・梅毒

・HIV

・アンモニア

・血液ガス

・髄液検査

・脳波

コメント