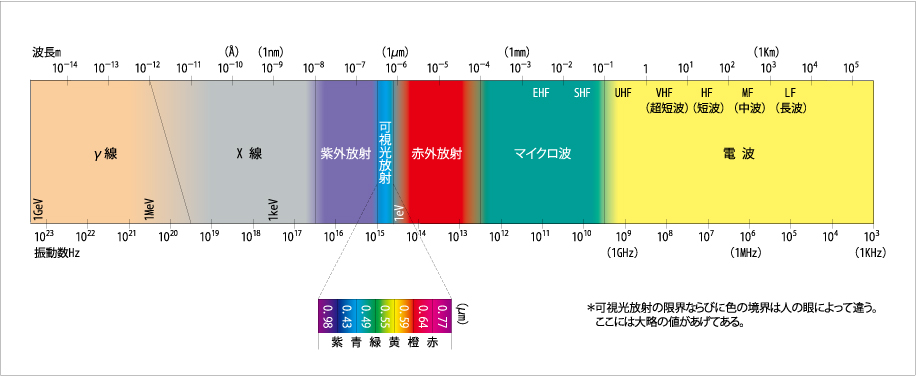

電磁波の波長

・ガンマ線<エックス線<紫外線<可視光線<赤外線<マイクロ波<電波

「星がみえる赤マイク」

→ほ:放射線、し;紫外線、見える:可視光線、赤;赤外線、マイク:マイクロ波)

・波長が短いほど、エネルギーが大きい(γ線、X線といった電磁波は波長が短く、エネルギーは大きい)

・赤外線は紫外線よりも波長が長く、赤外線は紫外線よりも深い組織まで到達します.

電離放射線の単位

グレイ(Gy):吸収線量

・放射線がある物質を通過する時に物質が吸収したエネルギーを表し、単位は [Gy(J/kg] を用いる

・ある放射線が1 kgの物質に1 J(ジュール)のエネルギーを与えた場合、吸収線量D = 1 [Gy] となります。

シーベルト(Sv):

・シーベルト(Sv)とは、放射線が人体に当たったときに、どのような健康影響があるのかを評価するための単位です。

・放射線の人体への影響を考える場合、受けた放射線の種類、放射線を受けた部位などを考慮する必要があり、グレイ(Gy)という値だけでは健康影響を評価することが困難です。

・そこで健康影響の評価を簡単に行えるよう、吸収線量(グレイ(Gy)の値)から計算式を使ってシーベルトの値を求めます。

・シーベルトの値は、まず人体の各部位(臓器等の組織)の吸収線量(グレイ(Gy))を求め、受けた放射線の放射線の種類による影響の強さの違いを補正するための係数(放射線加重係数)(や体の部位ごと(組織加重係数)に係数をかけて求めます。

※「放射線加重係数」β線、γ線、X線は1。α線は20。

吸収線量、等価線量、実効線量

放射線に関する量

物理量

・直接計測できる量

・放射能の強さ( Bq)、吸収線量 (Gy)など

・吸収線量とは、電離放射線の照射により、単位質量の物質に付与されたエネルギーをいい、

物理的な概念である。単位としては㏉(グレイ)が用いられる。

防護量

・人体の被ばく線量であり、直接計測できない。放射線健康リスクに関する量

・実効線量 (Sv)、等価線量( Sv)、臓器吸収線量( Gy)など

・等価線量とは、放射線の種類ごとに人体が影響を受ける程度を表す

・実効線量とは、さらに人体の臓器ごとの影響を考慮したもを表す

等価線量 = 吸収線量 × 放射線加重係数

実効線量 = ∑ 吸収線量 × 放射線加重係数 × 組織加重係数

実用量

・防護量と同様な考え方だが、物理量から定義される

・1cm線量当量、周辺線量当量 (Sv)、方向性線量当量( Sv)、個人線量当量 (Sv)

・「1cm線量当量」とは、個人線量当量では、人体表面上の1cmの深さにおけるICRU人体等価物質中の線量当量である。

※ 「線量当量」とは、人体が放射線を受けたとき、その影響の度合いを表す目安となる放射線量のことで、単位はシーベルト(Sv)を用います。

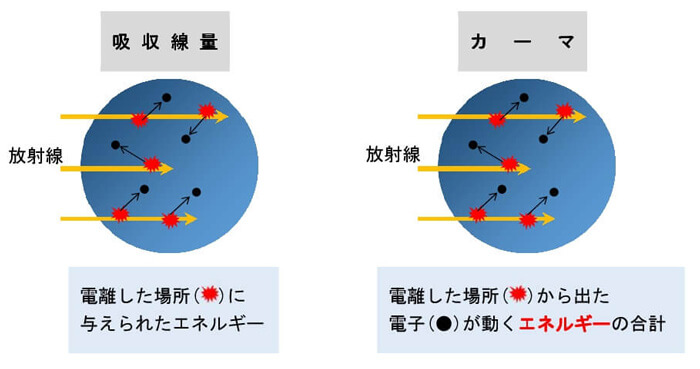

カーマ(Kerma:kinetic energy released per unit mass)

・カーマ(Kerma:kinetic energy released per unit mass)とは、間接電離放射線(電荷を持たない放射線)によって単位質量の物質中で生成された2次荷電粒子の初期運動エネルギーの総和である。単位に㏉が用いられる。

吸収線量(Gy)

・吸収線量とは、電離放射線の照射により、単位質量の物質に付与されたエネルギーをいい、単位としてはGy(グレイ:Gy = J/Kg)が用いられる。

・吸収線量とは、物質に吸収された放射線のエネルギーの量のことであって、物理的な概念である。

等価線量(Sv)

・等価線量とは、組織や臓器が吸収した線量に対し、放射線の種類ごとに影響の大きさを重み付けしたものをいう。

・吸収線量(Gy)が同じでも、放射線の種類や組織や臓器によって人体への影響(確定的影響)は違う。

・等価線量は、人体の特定の組織・臓器が受けた吸収線量に放射線の種類による人体に対する影響の強さの違いを補正するための係数(放射線加重係数)を掛けて算出する。単位としてはSv(シーベルト)が用いられる。

等価線量(Sv)=吸収線量(Gy)×放射線加重係数

・γ(ガンマ)線、β(ベータ)線、X腺の放射線加重係数は 1、α(アルファ)線は 20 です。

・臓器によっては特異的に放射線の影響を受けやすく、実効線量での制限では規制が不十分と考えられるものについては等価線量で規制します。例えば、放射性ヨウ素の場合、甲状腺に特異的に集まり放射性ヨウ素から出る放射線が甲状腺組織に吸収されるので、甲状腺の等価線量で判断します。

・α 線の放射線加重係は20、対してX線は1

・皮膚の等価線量は、中性子線の場合を除き、70μm線量当量で算定される(等価線量を実際に求めることは困難なため、皮膚の表面からの距離が70µmの部位の線量当量を、皮膚の等価線量とみなすということ)。

放射線加重係数

・放射線の種類による人体に対する影響の強さの違いを補正するための係数

・α 線20に対してX線は1の値をとる

α線、重イオン :20

β線、γ線、X線 :1

(α→A級→β線、γ線、X線より強い)

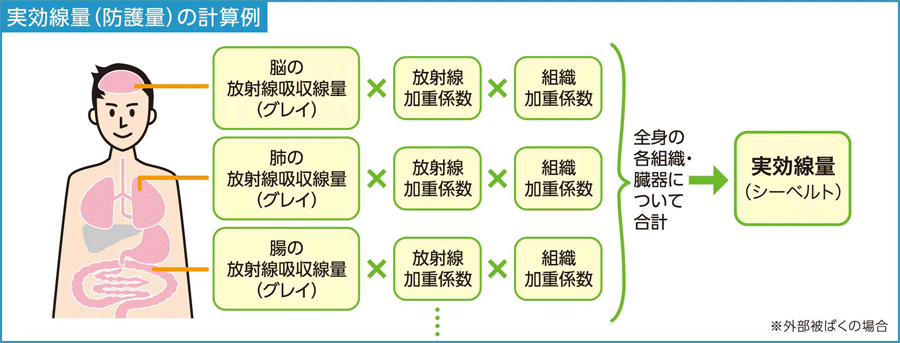

実効線量(Sv)

・「実効線量」とは、放射線被ばくによる全身影響を表す指標である。

・実効線量は、臓器ごとの等価線量に、発がんの起こりやすさによって決められた係数(組織加重係数)を掛けて、すべての臓器を足し合わせて算出する。

・組織加重係数は合計すると1.0になる。

・実効線量は、電離放射線への被曝による確率的影響のリスクの大きさを表す指標である。

・単位としてはSv(シーベルト)が用いられる。

※ 実効線量=Σ(等価線量×組織加重係数)

内部被ばく

電離放射線の「内部被ばく」とは:

・内部被ばくとは、体内に入った放射性物質からの放射線に被ばくすることである。

・放射性物質が体内に入る経路としては、経口摂取、吸入摂取、経皮吸収、創傷吸収、医療的な投与などがある。

・放射性物質の種類によって、ストロンチウムやセシウムのように体内で全身に分布して全身に被ばくする場合と、放射性ヨウ素が甲状腺に蓄積するなどにより局所的に被ばくする場合とがある。

・体内に放射性物質を取り入れると、排泄又は放射能が減衰するまで被ばくは続く。このため、半減期の長い物質や、排泄されにくい物質は影響が大きくなる。

内部被ばく線量の測定法:

・内部被ばく線量の計算に必要となる摂取量の推定には、吸入または経口摂取した放射性物質の放射能量を、体の外から測って評価する体外計測法(個人モニタリング)と、排泄する尿や便にある放射性物質の量を測る方法(バイオアッセイ法)がある。

・これらの方法で得られた結果から、放射性核種、体内挙動(残留率、排泄率)、摂取経路、経過日数などから、どのくらいの割合の放射性物質が体に残っているか、排泄物中にあるかを計算し、摂取量を求める。

・内部被ばく線量を測定する個人モニタリングは、大きく以下の2つに分かれる。

1)放射性セシウムや放射性ストロンチウムは全身に分布するため、ホールボディ・カウンタと呼ばれる装置で、全身から放射されるガンマ線を測定する。

2)放射性ヨウ素のように甲状腺に蓄積される放射性物質の場合は、甲状腺モニタと呼ばれる装置で、頸部の甲状腺から放射されるガンマ線を測する。

コメント