労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法):通称「パワハラ防止法」

・「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法)とは、労働者が生きがいをもって働ける社会の実現を目的とし、2020年(令和2年)6月1日に施行されました。

・パワーハラスメント防止のための雇用管理措置が義務化されたことにより、通称「パワハラ防止法」と呼ばれます。

主な改正点:

・パワーハラスメントに関する定義が法律上定められた

・パラーハラスメント防止に関し、企業が講ずべき措置が法律上定められた

・パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となった

・「パワーハラスメント防止のための指針」では、概評的な類型それぞれについて、「該当すると考えられる例」および「該当しないと考えらえる例」が具体的に示されている。

・なお「パワハラ防止法」では、パワーハラスメントは直接禁止する形になっておらず、またこれを規制する特別の法律は存在せず、違反しても刑事罰の対象とされていない。そのため、パワハラによって労働者の権利が侵害された場合には、専ら民法や刑法等の一般法が適用されることになる。

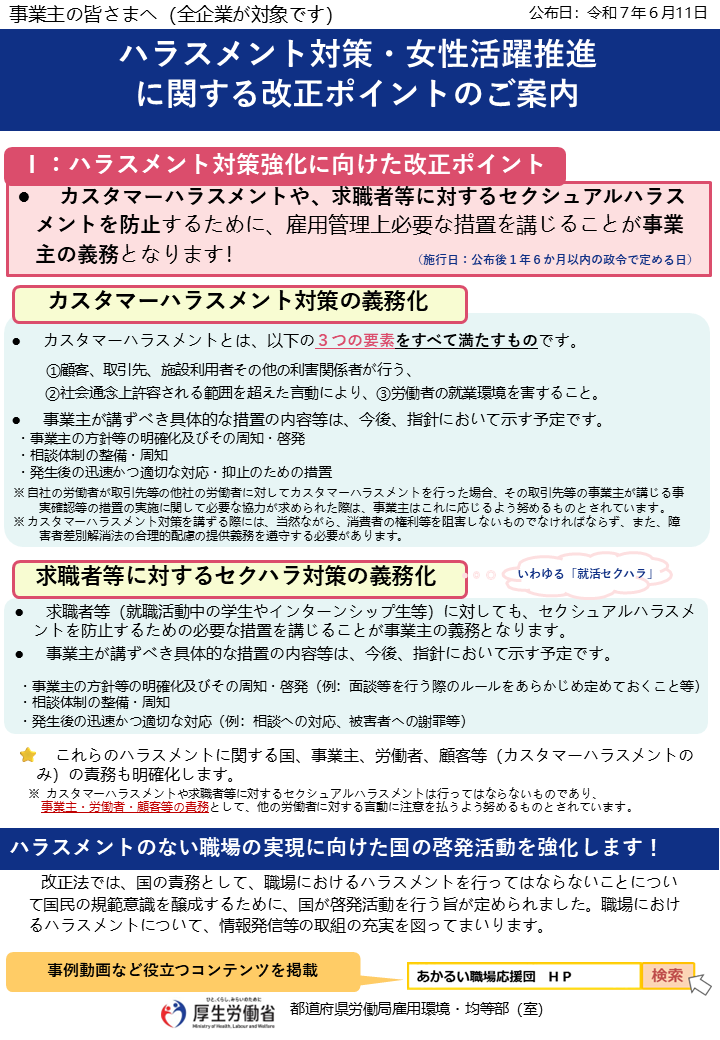

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント

I: ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

・カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります! (施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

カスタマーハラスメント対策の義務化

● カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

③労働者の就業環境を害すること。

●事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後 、指針において示す予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

※ 自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主が講じる事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じるよう努めるものとされています。

※ カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなければならず、また、 障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。

求職者等に対するセクハラ対策の義務化 ( いわゆる「就活セクハラ」)

●求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

●事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 (例: 面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)

・相談体制の整備・周知

・発生後の迅速かつ適切な対応 (例: 相談への対応、被害者への謝罪等)

これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等 (カスタマーハラスメントのみ)の責務も明確化します。

※ カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、 事業主・労働者・顧客等の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。

職場における3つのハラスメント(口頭試問用)

職場における3つのハラスメント:

● パワーハラスメント:

職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいう。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

● セクシュアルハラスメント:

「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいう。

● マタニティハラスメント:

「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいう。

職場におけるパワーハラスメント

職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)

定義

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称「パワハラ防止法」)

(厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針( パワーハラスメント防止のための指針)」【令和2年6月1日適用】)

「職場におけるパワーハラスメント」の定義:

職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいう。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる代表的な類型(6つの行為類型)

職場におけるパワーハラスメントの「6つの行為類型」:

① 身体的な攻撃(暴行・傷害)

② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

① 身体的な攻撃(暴行・傷害)

(イ)該当すると考えられる例

・殴打、足蹴りを行うこと。

・相手に物を投げつけること。

(ロ)該当しないと考えられる例

① 誤ってぶつかること。

② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

(イ)該当すると考えられる例

・人格を否定するような言動を行うこと(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む)。

・ 職務遂行において必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。

・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。

・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。

(ロ)該当しないと考えられる例

・遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること。

・その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること。

③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

(イ)該当すると考えられる例

・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。

・ 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。

(ロ)該当しないと考えられる例

・新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること。

・懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせること。

④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の 妨害)

(イ)該当すると考えられる例

・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。

・ 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。

・ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。

(ロ)該当しないと考えられる例

・労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること。

・業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること。

⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

(イ)該当すると考えられる例

・ 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。

・気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。

(ロ)該当しないと考えられる例

・労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること。

⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(イ)該当すると考えられる例

・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。

・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。

(ロ)該当しないと考えられる例

・労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと。

・ 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

この点、プライバシー保護の観点から、機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の措置を講じることが必要である。

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき「4つの義務(4種10項目の措置)」

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月1日適用】 (通称「パワハラ指針」)

2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました(厚労省)

職場におけるパワーハラスメントの防止のために事業主が講ずべき措置(4種10項目):

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)。

1. 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針、対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

2.相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備(窓口の設置)

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

3. 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

➄ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)

(注1)事実確認ができた場合 (注2) 事実確認ができなかった場合も同様

4.プライバシーの保護や不利益な取り扱いの禁止などの周知・啓発

⑨ 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること

(注3) 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

「ハラスメント担当者」の育成について

パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント(厚労省:明るい職場応援団)

相談窓口の種類

従業員が相談しやすい相談窓口を設置し、できるだけ初期の段階で気軽に相談できるしくみを作りましょう。

相談窓口には、内部相談窓口と外部相談窓口があります。それぞれの窓口がパワーハラスメントを含めたさまざまな相談に対応できると、相談しやすくなります。

《内部相談窓口の設置(例)》

内部の相談窓口として以下を設置する例があります。セクシュアルハラスメントやコンプライアンスの相談窓口と一本化してもよいでしょう。

管理職や従業員をパワーハラスメント相談員として選任して相談対応

人事労務担当部門

コンプライアンス担当部門/監査部門/人権(啓発)部門/法務部門

社内の診察機関、産業医、カウンセラー

労働組合

《外部相談窓口の設置(例)》

外部相談窓口としては、以下のような企業が代行を受け付けています。

弁護士や社会保険労務士の事務所

ハラスメント対策のコンサルティング会社

メンタルヘルス、健康相談、ハラスメントなど相談窓口の代行を専門的に行っている企業

相談窓口(一次対応)

ポイント

・相談者が相談しやすいようにするために、プライバシーが確保できる部屋を準備しましょう。

・また、秘密が守られることや相談窓口でどのような対応をするか明確にしておきましょう。

・1回の相談時間は長くても50分程度としましょう。

相談窓口(一次対応)担当者の心構え

相談者のプライバシーを守ること、相談によって社内で不利益な取扱いを受けないことを説明しましょう。

中立的な立場で相談を受けるようにして、相談者の心情に配慮しながら、相談しやすい対応を心がけましょう。

自分の価値観や偏見を持つことは厳禁です。あくまで、相談者が主張する事実を正確に把握することが目的ですので、意見を言うことは原則として控えます。

相談者の気持ちを慮って、言葉や態度で傷つけないように配慮しましょう。

《窓口担当者が言ってはいけない言葉や態度》

(1) 「パワハラを受けるなんて、あなたの行動にも問題(落ち度)があったのではないか」と相談者を責める

(2) 「どうして、もっと早く相談しなかったか」と責める

(3) 「それは、パワハラですね/ それは、パワハラとは言えません」と断定する

(4) 「これくらいは当たり前、それはあなたの考え過ぎではないか 」と説得する

(5) 「そんなことはたいしたことではないから、我慢した方がよい」と説得する

(6) 「(行為者は)決して悪い人ではないから、問題にしない方がいい」と説得する

(7) 「そんなことでくよくよせずに、やられたらやり返せばいい」とアドバイスをする

(8) 「個人的な問題だから、相手と二人でじっくりと話し合えばいい」とアドバイスをする

(9) 「そんなことは無視すればいい」とアドバイスをする

(10) 「気にしても仕方がない。忘れて仕事に集中した方がよい」とアドバイスをする

相談内容の整理

相談者とともに相談内容を確認し、「パワーハラスメント相談記録票」に記入しましょう。

その上で、人事担当部署などに相談内容を伝え、事実関係を確認することや対応案を検討することについて同意を得ましょう。

《パワーハラスメント相談記録票の項目(例)》

いつ(年 月 日 時間)/ 頻度や期間

誰から

どのような(場所、状況、具体的な言動など)

他の同席者や目撃者の有無/所属や名前など

他にも同様の被害を受けている者はいるか

このような行為に至る想定される理由(背景)

ハラスメント被害者が出すサイン

精神的影響としては、就業意欲の低下、自己肯定感の喪失などが挙げられます。

身体的影響としては頭痛やめまい、動悸、足がすくんで会社に入れないなどの症状がでる場合があります。

ハラスメントが発生した場合の対応

① 事実関係の調査

② 事後調査報告書の作成

③ 加害者への処分実施

④ 被害者へのフォロー

⑤ 再発防止への取り組み措置

ハラスメント被害者への対応方法

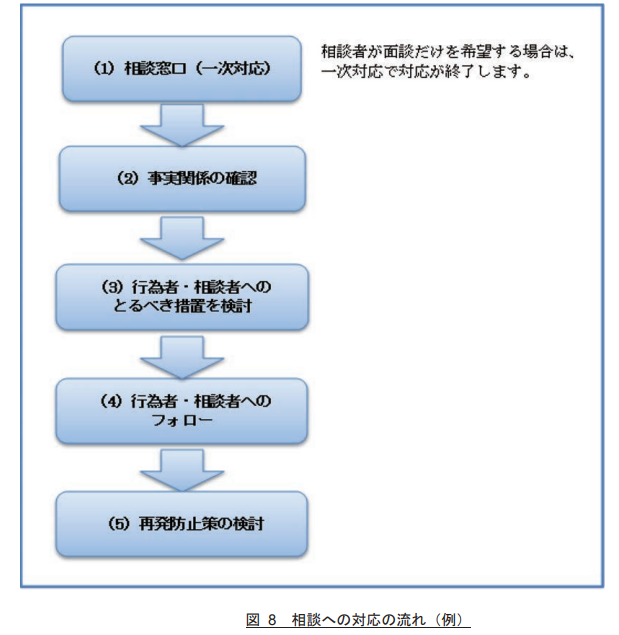

パワーハラスメントの相談対応の手順:

1)相談窓口(一次対応)

① 事実関係を確認

② 事情聴取時間は1回につき50分程度

相談者はストレスを抱えていることが多い

さらに聞く必要がある場合は日を改める

複数回聞くことにより、話の一貫性を確認することができる

③ 再確認しながら聞く

誤解がないように再確認する

まずは客観的な事実かどうかよりも、相談者の言い分を確認することが重要

④ 相談者を責めない

2)事実関係の確認

・ 相談者の了解を得た上で、行為者や第三者に事実確認を行いましょう。

・あくまでも事実確認であることを伝える

3)行為者・相談者へのとるべき措置の検討

・行為者又は相談者への注意・指導

・行為者から相談者への謝罪

・被害者と行為者を引き離すための配置転換

・被害者の労働条件上の不利益の回復

・懲戒処分

・ 対応案の検討に当たって、判断に迷った場合は顧問弁護士や社会保険労務士、弁護士会の法律相談、都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談することが考えられます。

4)行為者・相談者へのフォローアップ

・行為者・相談者の双方に対して、会社として取り組んだこと(事実関係についての調査、対応の内容とその考え方)を説明し、理解を得るようにしましょう。

・行為者の行動や発言にどのような問題があったかを伝えて同様の問題が起こらないように継続的なフォローアップを行いましょう。

・同じことを繰り返す行為者の上長は、行為者の言動に目を配り、タイムリーに適切なアドバイスを行うとともに、定期的な面談が必要です。たとえば、人事管理上フラグを立てる等により、継続的なモニタリングを行い、フォローすることも考えられます。加えて、行為者が、効果的な指導方法やコミュニケーションの手法を継続的に学んでもらうことも考えられます。

・相談者にも仕事の行い方などに問題があった場合には、行動や発言にどのような問題があったのかを伝えることで、今後同様の問題が起こらないようにしましょう。

5)再発防止策の検討

・職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針及び職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること。

・労働者に対して職場におけるパワーハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。

セクシャルハラスメント

「セクシュアルハラスメント」の定義:

「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいう。

法制度

・1999年4月に改正された「男女雇用機会均等法」で、セクシャルハラスメントを防止するための事業主の配慮義務が明文化された。

・さらに2007年4月の同法の改正によって、男女の区別をなくするとともに、配慮義務から措置義務に改められた。

・「措置義務」に関しては、法律上「当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定されるとともに、具体的な内容はセクハラに関する指針において定められている。

マタニティハラスメント

「マタニティハラスメント」の定義:

「マタニティハラスメント」の定義:

「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいう。

マタニティーハラスメントの法整備

・マタハラは従前より、男女雇用機会均等法で禁止されていた。

・2017年の男女雇用機会均等法の改正により、マタハラもセクハラ同様の措置義務が事業者に課せられることとなった。

コメント