「職場における 労働者が安全に働くために新たな化学物質規制が導入されます」(厚生労働省)

職場における 労働者が安全に働くために新たな化学物質規制が導入されます

001093845

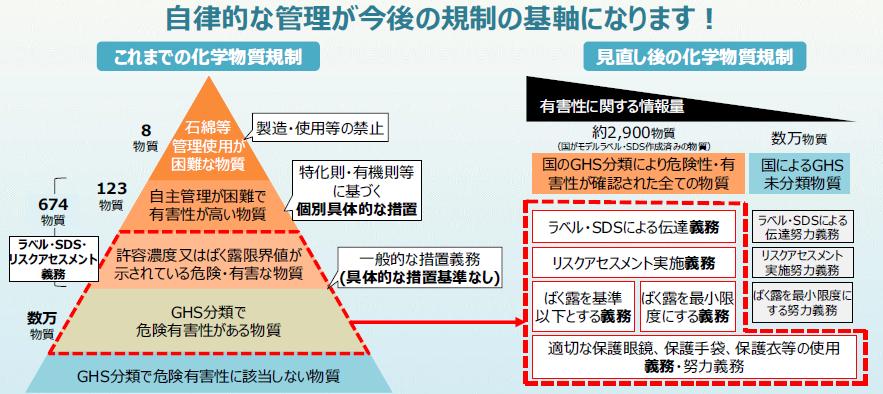

「化学物質の自律的な管理」への方向

化学物質規制の見直しについて(職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書のポイント)

「化学物質の自律的な管理」の 趣旨・ 目的:

・現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類に上るが、その中には危険性や有害性が不明な物質も少なくない。

・こうした中で、化学物質による労働災害(がんなどの遅発性疾病は除く。)は年間450件程度で推移し、法令による規制の対象となっていない物質を原因とするものは約8割を占める状況にある。

・また、オルト-トルイジンによる膀胱がん事案、MOCAによる膀胱がん事案、有機粉じんによる肺疾患の発生など、化学物質等による重大な職業性疾病も後を絶たない状況にある。

・これらを踏まえ、令和4年5月31日に公布された厚生労働省令の改正により、現行の特化則等による個別具体的規制を中心とする規制から自律的な管理を基軸とした規制へと大きく方向転換が行われた。

001093845

※ 解説:「自律的な化学物質管理」が推進される理由

・化学物質による労働災害の約8割が法令による規制対象外の物質によるものである。

・新たに規制対象にしても、他の規制対象外の物質に切り替えるなど「規制のいたちごっこ」が起きている

・この背景から、「法令遵守ありき」ではなく、「自律的管理」を行う必要が生じた。

口頭試問:「自律的な化学物質管理」に関する制度改正について

口頭試問:「自律的な化学物質管理」に関する制度改正について説明して下さい:

ラベル表示・SDS等による通知の義務対象物質の追加

リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務

SDSの情報等に基づくリスクアセスメント実施義務

労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される濃度の低減措置

ばく露の低減措置の内容と労働者のばく露の状況についての労働者の意見聴取、記録作成・保存

・ばく露の低減措置の内容と労働者のばく露の状況を、労働者の意見を聴く機会を設け、記録を作成し、3年間保存しなければなりません(義務)。ただし、がん原性のある物質として厚生労働大臣が定めるもの(がん原性物質)は30年間保存です。

化学物質管理者の選任の義務

~ リスクアセスメント対象物製造事業場向け ~化学物質管理者講習テキスト

化学物質管理者とは:

・化学物質管理者とは、事業場における化学物質の管理に関する技術的な事項を管理する者のことで、 2024年4月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、リスクアセスメント対象物を製造・取扱い・譲渡提供する全ての事業場で選任が義務化された。

化学物質管理者の選任が必要な事業場

・リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする全ての事業場(業種・規模要件なし)

※ 個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場毎に化学物質管理者を選任する

※ 一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外

※ 事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能

選任要件

化学物質の管理に係る業務を適切に実施できる能力を有する者

・リスクアセスメント対象物の製造事業場

→専門的講習の修了者

・リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場

→ 資格要件無し(別途定める講習の受講を推奨)

化学物質管理者の職務:

① ラベル表示及び安全データシート(SDS)交付に関すること:

事業者はリスクアセスメント対象物を含む製品を GHS に従って分類しラベル表示及び SDS 交付をしなければならないが、事業者に選任された化学物質管理者はその作業を管理(ラベル表示及び SDS の内容の適切性の確認等)する。

② リスクアセスメントの実施に関すること:

事業者はリスクアセスメントを実施しなければならないが、化学物質管理者は、リスクアセスメントの推進並びに実施状況を管理する。具体的にはリスクアセスメントを実施すべき物質の確認、取扱い作業場の状況確認(当該物質の取扱量、作業者数、作業方法、作業場の状況等)、リスクアセスメント手法(測定、推定、業界・作業別リスクアセスメント・マニュアルの参照など)の決定及び評価、労働者へのリスクアセスメントの実施及びその結果の周知等を行わなければならない。

③ リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の内容及び実施に関すること:

事業者は、リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置を実施しなければならないが、化学物質管理者はばく露防止措置(代替物の使用、装置等の密閉化、局所排気装置又は全体換気装置の設置、作業方法の改善、保護具の使用など)の選択及び実施について管理する。

④ リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応:

実際に労働災害が発生した場合の対応、労働災害が発生した場合を想定した応急措

置等の訓練の内容及び計画を定めることを管理する。

⑤ リスクアセスメントの結果等の記録の作成及び保存並びに労働者への周知に関すること:

前項までの事項等を記録し保存する。また、リスクアセスメント結果の労働者への周知を管理する。

⑥ リスクアセスメントの結果に基づくばく露防止措置が適切に施されていることの確認、労働者のばく露状況、労働者の作業の記録、ばく露防止措置に関する労働者の意見聴取に関する記録・保存並びに労働者への周知に関すること:

1 年を超えない期間ごとに定期的に記録を作成し 3 年間(リスクアセスメント対象物であり、かつがん原性物質の場合には 30 年間)保存する。

⑦ 労働者への周知、教育に関すること:

①~④を実施するにあたっての労働者に対する必要な教育(雇入れ時教育を含む)の実施における計画の策定や教育効果の確認等を管理する。

保護具着用管理責任者の選任義務化

・リスクアセスメント結果に基づき労働者に保護具を使用させる事業場では、保護具着用管理責任者を選任し、有効な保護具の選択、使用状況の管理等に関わる業務に従事させることが義務付けられます。

がん等の遅発性疾病の把握の強化

化学物質体系の見直しにおける「がん等の遅発性疾病の把握の強化」:

化学物質を製造し、または取り扱う同一事業場において、1年以内に複数の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該がん罹患が業務に起因する可能性について医師の意見を聴き、医師がその罹患が業務に起因するものと疑われると判断した場合は、遅滞なく、当該労働者の従事業務の内容について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならないこととする。

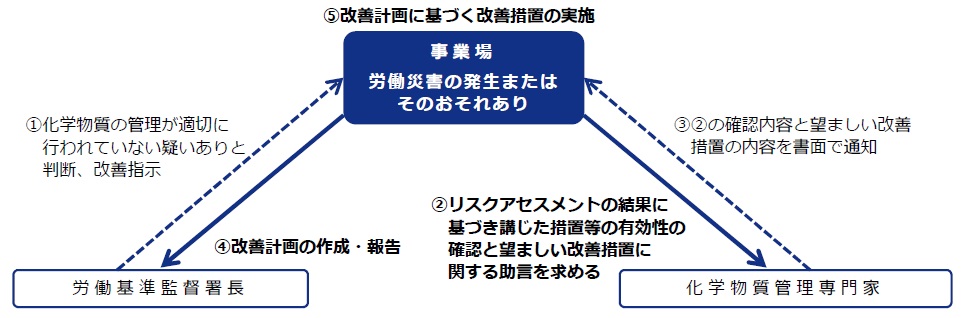

化学物質による労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示

化学物質による労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示:

・化学物質による労働災害の発生またはそのおそれのある事業場について、労働基準監督署長が、当該事業場における化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると判断した場合は、当該事業場の事業者に対し、改善を指示することとする。

・改善の指示を受けた事業者は、化学物質管理専門家(外部の者が望ましい)から、リスクアセスメントの結果に基づき講じた措置の有効性の確認および望ましい改善措置に関する助言を受けた上で、1月以内に改善計画を作成し、労働基準監督署長に報告し、必要な改善措置を実施しなければならないこととする。

化学物質管理専門家が行う確認・助言の内容:

①リスクアセスメントの実施状況

②リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置の実施状況

③作業環境測定又は個人ばく露測定の実施状況

④特別則に規定するばく露防止措置の実施状況

⑤事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知の状況

⑥化学物質等に係る教育の実施状況

化学物質管理専門家になるための要件:

・労働衛生コンサルタント(労働衛生工学)で5年以上の実務経験

・衛生工学衛生管理者として8年以上の実務経験

・作業環境測定士として6年以上の実務経験かつ厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者

・その他上記と同等以上の知識・経験を有する者(オキュペイショナル・ハイジニスト有資格者等)

「化学物質のリスクアセスメント実施支援」

有機溶剤の有害性及びそれらによる健康影響を調べるときの情報源

・SDS(安全データシート)

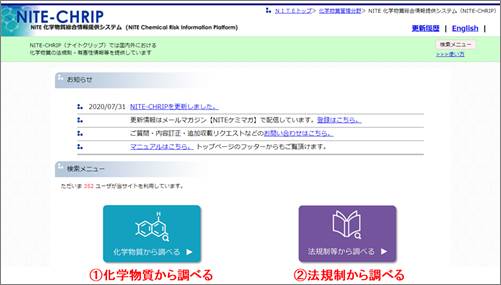

・WEB上の化学物質情報サイト(「職場の安全サイト」、「NITE-CHIRP」など)

・公的な機関が公表している情報(日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIHのTLV、IARCの発がん性分類など)

・国内外の主要な学術誌に掲載された論文

NITE-CHRIP(ナイトチップ):

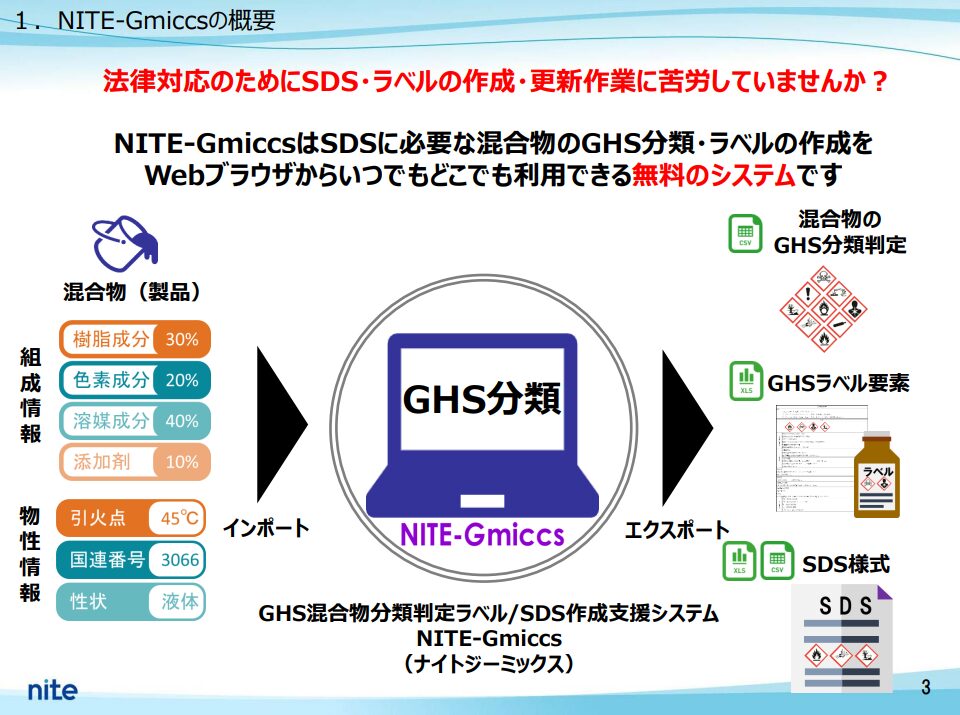

NITE-Gmiccs(GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム)

NITE-Gmiccsとは:

NITE-Gmiccs(GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム)とは、製品評価技術基盤機構(NITE)が提供する混合物のGHS分類を自動判定し、ラベルや安全データシート(SDS)の作成を支援するウェブベースのシステムです。

リスクアセスメント対象物

1-3.リスクアセスメント対象物に該当するか確認(職場の化学物質管理総合サイト)

「リスクアセスメント対象物」とは?:

・化学物質は大きく「リスクアセスメント対象物」(リスクアセスメントが義務である化学物質。最終的には約2,900物質になる予定)と「リスクアセスメント対象物以外」(リスクアセスメントが努力義務である化学物質の二つに分けられる。

・「リスクアセスメント対象物」とは、「表示対象物(ラベル表示義務対象物質)」、「通知対象物(SDS交付義務対象物質)」、「リスクアセスメント実施が義務である物質」のことをいう(労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険・有害物質)。

・厚生労働省から、「表示対象物(ラベル表示義務対象物質)」と「通知対象物(SDS交付義務対象物質)」のリストが公表されています。表示対象物と通知対象物は共通で、これらに該当する物質がリスクアセスメント対象物にも該当します。

※ ただし、表示対象物と通知対象物は裾切値(すそきりち:労働安全衛生法に基づいて定められた、各物質の含有量(重量%)の基準値。この基準値未満であれば、ラベル表示やSDS(安全データシート)の交付が不要となります)が異なります。

リスクアセスメント対象物は表示対象物を裾切値以上含む混合物、又は通知対象物を裾切値以上含む混合物のいずれかに該当するものも含みます。

・このリスクアセスメント対象物を事業所で使用している場合には、リスクアセスメントを行わなければなりません。

・事業場で取り扱っている化学物質がリスクアセスメント対象物であるかは、「職場のあんぜんサイト」の「表示・通知対象物質の一覧・検索」

(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html)により確認することができます。

・令和6年4月には903物質ととなっており、さらに数年後には約2,900物質になる予定

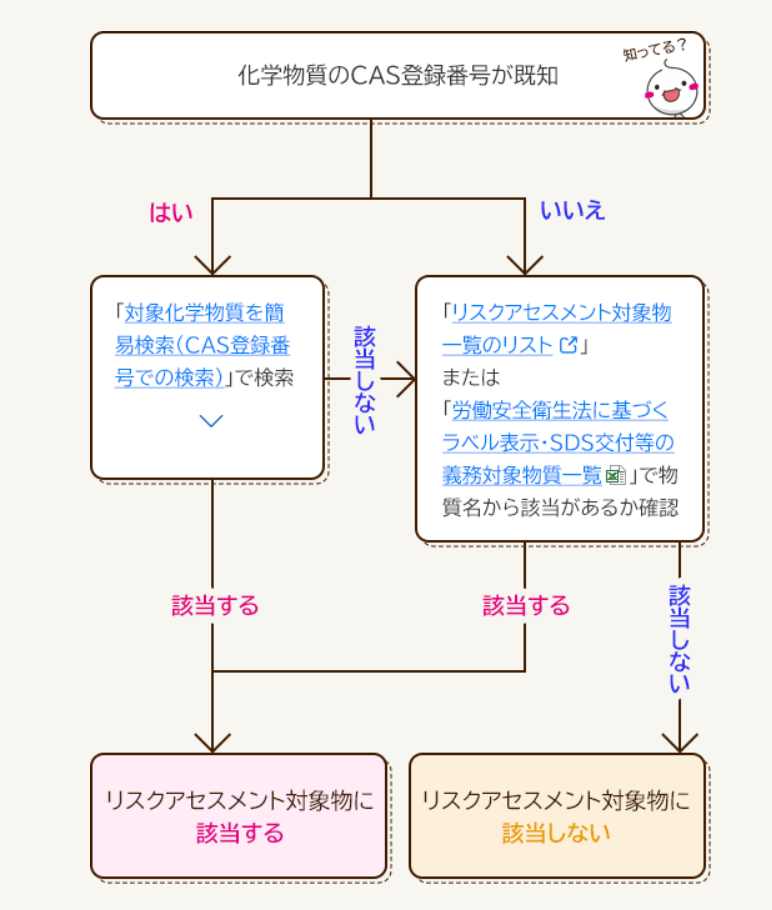

リスクアセスメント対象物に該当するかを確認する方法:

・化学物質のCAS登録番号がわかっている場合は、化学物質情報管理研究センターが運営する職場の化学物質管理総合サイト「ケミサポ」内の「対象化学物質を簡易検索(CAS登録番号での検索)」から検索を行います。

リスクアセスメント対象物をCAS登録番号(CAS RN®)で調べる

・CAS登録番号で検索して該当しなかった場合や、もともとCAS登録番号の情報がない場合は同サイト内の「リスクアセスメント対象物一覧のリスト」または職場の安全サイト内の「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」で物質名から該当があるか確認します。

労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧

自律的な化学物質管理の具体例

リスクアセスメント対象物質に関する事業者の義務

・ばく露される程度を最小限にしなければならない

(代替物の利用、密閉、局所排気装置など)

・濃度基準値設定物質(厚労大臣が定める物質)は濃度基準値以下にする

・ばく露を最小限にする措置内容をばく露状況の記録を3年間保存する(がん原生物質は30年)

濃度基準値とは

濃度基準値とは:

・「濃度基準値」とは、労働安全衛生法に基づき、厚生労働大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)について、労働者がばく露される濃度の上限値を定めたものです。

・リスクアセスメント対象物(リスクアセスメント実施の義務対象物質)のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生じるおそれがない物質として厚生労働大臣が定める物質(「濃度基準値設定物質」という)については、労働者がばく露される程度を厚生労働大臣が定める濃度基準(「濃度基準値」という)以下としなければならないと義務付けられています。

・特化則や有機則等といった特別規則の適用を受ける物質については、特別規則による規制との二重規制を避けるため、濃度基準値を設定していない。

・濃度基準値には、「8時間のばく露に対する濃度基準値」(以下「8時間濃度基準値」)と「1日の労働時間のうちばく露濃度が最も高くなると思われる 15 分間のばく露に対する濃度基準値」(以下「短時間濃度基準値」)の2種類があります。濃度基準値設定物質のうちにはこの2種類のどちらも定められている物質もあれば、どちらか一方しか定められていない物質もあります。

・「8時間濃度基準値」は、長期間ばく露することにより健康障害が生ずることが知られている物質について、当該障害を防止するため、8時間時間加重平均値が超えてはならない濃度基準値として設定されたものであり、この濃度以下のばく露においては、おおむね全ての労働者に健康障害を生じないと考えられているものである。

・「短時間濃度基準値」は、短時間でのばく露により急性健康障害が生ずることが知られている物質について、当該障害を防止するため、作業中のいかなるばく露においても、15 分間時間加重平均値が超えてはならない濃度基準値として設定されたものである。

・「8時間濃度基準値」だけでは、短時間作業の作業中に8時間濃度基準値をはるかに上回る高い濃度のばく露が許容されるおそれがあるため、事業者は、15 分間時間加重平均値を測定し「短時間濃度基準値」の定めがある物は「短時間濃度基準値」以下にしなければならない。

濃度基準値が設定された背景

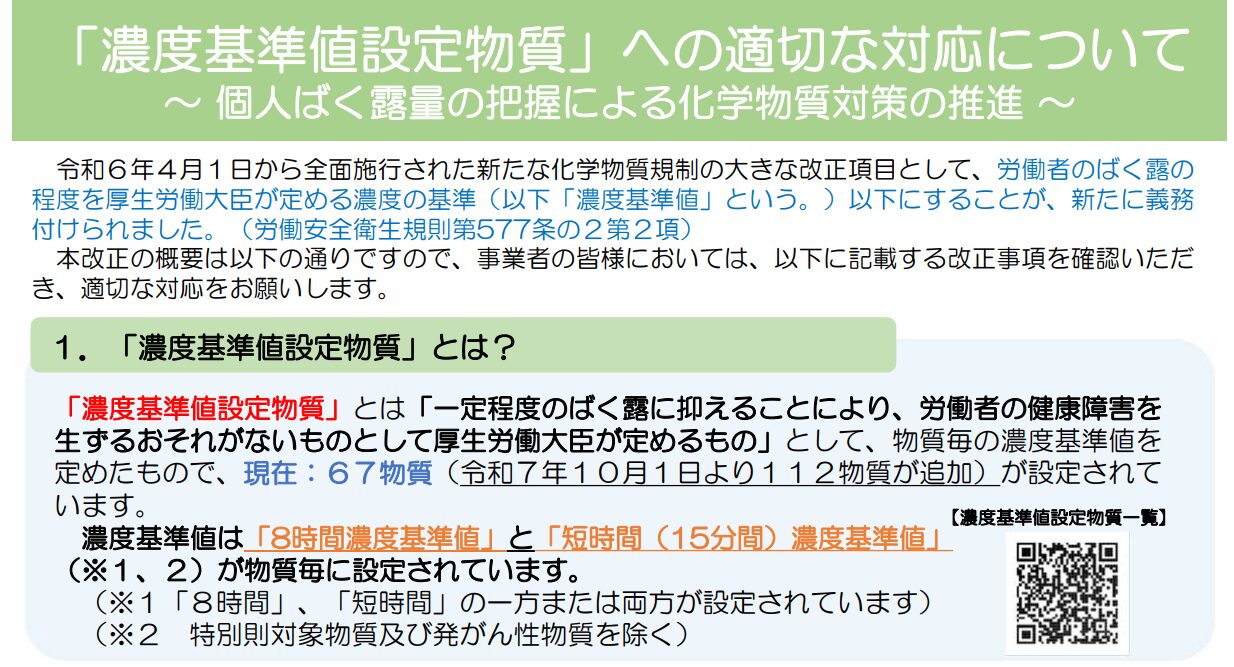

「濃度基準値設定物質」への適切な対応について~ 個人ばく露量の把握による化学物質対策の推進 ~

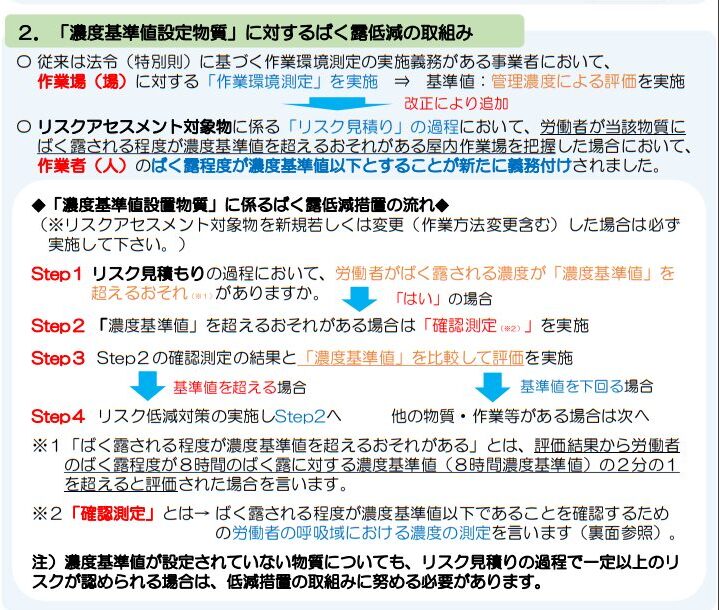

・従来は法令 (特別則)に基づく作業環境測定の実施義務がある事業者において、 作業場に対する 「作業環境測定」(基準値: 管理濃度による評価)を実施していた。

・改正により、リスクアセスメント対象物に係る「リスク見積り」の過程において、労働者が当該物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業場を把握した場合において、 作業者のばく露程度が濃度基準値以下とすることが新たに義務付けされた。

濃度基準値と許容濃度の違い:

・濃度基準値と許容濃度の違いはその発表元です。濃度基準値が労働安全衛生法によって定義された行政的な値であるのに対して、許容濃度は日本産業衛生学会やACGIHなどの諸団体によって発表されます。

・したがって濃度基準値には法的な拘束力がありますが、許容濃度はあくまで基準であり拘束力はありません。

ラベル表示、SDS等による通知義務対象物質の追加

・GHS分類で危険性、有害性が確認されたすべての物質がリスクアセスメントの対象物質に追加された。

「化学物質管理者」の選任の義務

「化学物質管理者」の選任の義務:

・「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号〔令和4年5月31日公布〕)」において、リスクアセスメント対象物の製造、取扱いまたは譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任することが義務付けられた。

化学物質管理者の職務:

1. ラベル・SDS (安全データシート) の確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理

2. リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理

3. 化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存

4. 化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知、教育

5. ラベル・SDSの作成 (リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)

6. リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応

選任資格・講習

・化学物質管理者は、いわゆる国家資格ではなく、その選任要件は「化学物質の管理に係る技術的事項(後述「化学物質管理者の役割・職務」)を担当するために必要な能力を有すると認められる者」であり、原則として選任は、事業者の裁量によります。

・ただし、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては形式的要件として、選任すべき事由が発生した日から14日以内に、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者等のうちから選任しなければなりません(改正安衛則第12条の5第3項。一部表現を修正)。

・つまり、リスクアセスメント対象物を製造する事業場においては、化学物質管理者に選任される者は厚生労働大臣が示す内容(同項第2号イ)に従った専門的講習を受けていなければならないとされており、当該講習は各種団体が開催しています。

・化学物質管理者になるための講習が「化学物質管理者講習」です。化学物質管理者講習は「製造事業場向け」と「取扱事業場向け」の2種類の講習があります。

そのうち製造事業場向けの化学物質管理者講習は、化学物質の製造を行う事業場向けの講習です。講習は大きく分けて学科と実習の2つのカリキュラムがあります。

、製造事業場の講習は学科9時間+実習3時間の合計12時間受講する必要があります。

取扱事業場向けの化学物質管理者講習というもう一つの講習があります。

この講習は別名「化学物質管理者講習に準ずる講習」とも呼ばれることがあります。これは化学物質の製造には関わず、取扱のみを行う事業場向けの講習となっています。

講習の科目名は製造事業場向けの講習と変わりませんが、それぞれの科目の講習時間が違います。講習時間は同様か短くなっており、学科の合計の講習時間は6時間となっています。

またもう一つの大きな違いとしては、取扱事業場向けの講習には実習科目はありません。つまり学科科目だけで講習が終了します。

事業場によって受けるべき講習は違うので、よく確認をしてから受講する講習を決めましょう。

保護具着用管理責任者の義務化

・「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(令和5年4月1日から順次施行)により、事業場における化学物質のリスクアセスメントを行い、その結果に基づく措置として労働者に保護具を着用させる時は、「保護具着用管理責任者」の選任が必要になりました。

・同責任者は、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、労働衛生コンサルタントや第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、各作業主任者等の方から選任していただくほか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないこととされています。

・また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、同責任者の選任を受けた方についても、同教育を受講していただくことが望ましいとされました。

化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達(SDS等による通知方法の柔軟化)

「自律的な化学物質管理」におけるSDS 通知方法の柔軟化:

・SDSの通知方法は2022年5月の労働安全衛生法改正により柔軟化されました。改正前にはSDSは文書で交付するのが原則であり、文書以外の通知方法では事前にその方法について提供先の承諾を得る必要がありましたが、現在では提供先が内容を容易に確認できる方法であれば事前に相手方の承認は不要です。

SDSの通知方法:

① 文書の交付、磁気ディスク・光ディスク等の記録媒体の交付

② ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信

③ 通知事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達

通知対象物の重量パーセントの通知

・改正された安衛則第 34 条の2の6第2項は、通知対象物のうち、有機溶剤の成分の含有量の通知を行うときは、重量パーセントの通知を 10 パーセント単位で丸めた数値とすることができる対象物を制限しており、有機溶剤などを除いている。

【労働安全衛生法】

(文書の交付等)

第57条の2

・SDS等における通知事項のうち「成分の含有量」について、従前の10パーセント刻

みでの記載方法を改めるものであること。重量パーセントによる濃度の通知が原則であるが、通知対象物であって製品の特性上含有量に幅が生じるもの等については、濃度範囲による記載も可能であること。

・「成分及びその含有量」が営業上の秘密に該当する場合については、SDS等にはその旨を記載の上、成分及びその含有量の記載を省略し、秘密保持契約その他事業者間で合意した情報伝達の方法により別途通知することも可能であること。

小規模事業場における化学物質管理体制

小規模事業場における化学物質管理体制:

・労働者が50人未満等の小規模事業場では、安全衛生のすべてをせいぜい1名が兼任で担当している現状が多い。

・安全衛生推進者と作業主任者は兼務が多く、今後、化学物質取扱い事業場では化学物質管理者、保護具着用管理責任者を含め1名で運用されるケースが多いと考えられる。

・担当者一人で化学物質管理を実践することは荷が重いため、外部からの化学物質管理専門家、および産業医・看護職(以下「医療職」という) 等による支援が望まれる。

・事業場の担当者はこの窓口となり、また地域産業保健センターの支援を受けることも選択肢となる。

コメント