新たな振動障害予防対策について

新たな振動障害予防対策についてー日振動ばく露量量A(8)に基づく作業管理の実施

・従来、わが国における振動障害予防対策は、振動の周波数や振動の強さに関係なく、振動工具の取扱時間を原則1日2時間以下とする等、振動にばく露される時間を制限すること等により、その対策が進められてきました。

・しかしながら、近年、国際標準化機構(ISO)等での検討の結果により、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間によって人体の手腕への影響を総合的に評価し、振動障害予防対策を講じることが有効であることが広く認知されるようになりました。

・そのため、厚生労働省においては、ISO 等が取り入れている「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」と「振動ばく露時間」とで規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(=「日振動ばく露量A(8)」)の考え方に基づいた、新たな振動障害予防対策を推進することといたしました。

・この新たな振動障害予防対策では、労働者に振動工具を使用させる事業者は、振動工具に表示されることとなった周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値と、労働者が実際に振動工具を用いて作業を行う振動ばく露時間とに基づき、日振動ばく露量A(8)を算出し、適正な作業管理を実施することが求められています。

振動ばく露の測定

振動ばく露の測定方法:

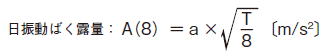

・1日あたりの振動ばく露量は「日振動ばく露量A(8)」(にちしんどうばくろりょうえーはち)で求める。

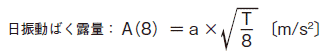

・日振動ばく露量A(8)は、振動の大きさ(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)と振動にさらされる時間(振動ばく露時間)から次式で算出する。

・日振動ばく露量A(8)は、1日8時間労働を基準とした場合の振動による暴露量を表す指標で、振動障害の予防対策として用いられます。

・日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である5.0m/s² を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行う必要があります。

・さらに、「日振動ばく露限界値(5.0m/s² )」を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である2.5m/s² を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の 選定等に努める必要があります。

・「日振動ばく露限界値A(8):5.0m/s² 」に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」)が、2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下としてください。(通達)

・ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」aを、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露限界時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りでないこと。なお、この場合であっても1日のばく露時間を4時間以下とすることが望ましいこと。

「日振動ばく露量A(8)」とは

日振動ばく露量A(8)とは:

・「日振動ばく露量A(8)」とは、1日(8時間)当りの振動ばく露量であり、工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値a(m/s²)」及び「1日当たりの振動ばく露時間T(時)」から次式により算出する。

a:周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s²)

T:1日当たりの振動曝露時間(時)

8:1日8時間の8

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」とは

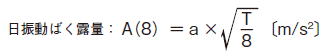

a=「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」[m/s²]

・使用する振動工具のすべての振動に対し、人体に影響を与える周波数帯域を抽出し、周波数ごとの補正を行って振動の強さとして表した振動値を、前後、左右、上下の3方向測定して合成した値。これは手腕への振動の強さを表す(ベクトル値)。

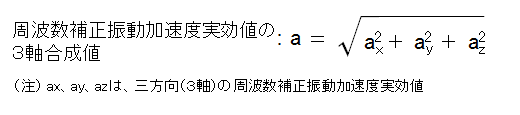

複数の振動工具を用いる場合

・複数の振動工具を用いる場合、A(8)は個々の振動工具のA(8)の二乗和の平方根となる。

日振動ばく露量A(8)の計算テーブル

「日振動ばく露量A(8)」の管理について

「日振動ばく露量A(8)」の管理について:

・計算した「日振動ばく露量A(8)」にもとづき、以下の①から③のように管理してください。

① 合計の日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である5.0m/s²を超えないように、振動ばく露時間の抑制(工具の使用時間を短くする)、低振動の工具の選定等を行う。

② 合計の日振動ばく露量A(8)が、日振動ばく露限界値(5.0m/s²)を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である2.5m/s²を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の工具の選定等に努める。

③ 日振動ばく露限界値に対応した1日の振動ばく露時間(振動ばく露限界時間)が2時間を越える場合、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以内とする。

コメント