騒音の特殊健康診断

「騒音の特殊健康診断」とは:

・騒音の特殊健康診断は、労働安全衛生法および関係政省令に基づき、一定レベル以上の騒音に常時ばく露される業務に従事する労働者について事業者に実施義務が課されている健康診断

・定期的な健康診断だけでなく、雇入時や配置転換時にも実施されます。

・対象となるのは、厚生労働省の「騒音障害防止のためのガイドライン」等で示される基準を超える騒音環境での作業に常時従事する労働者

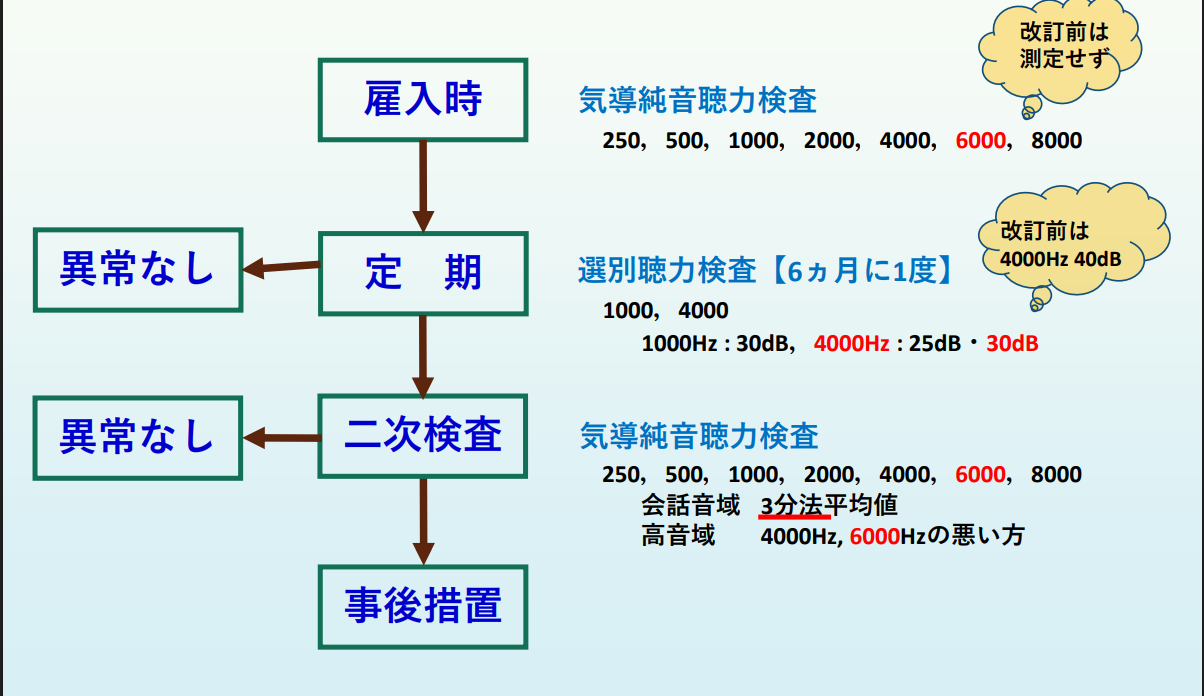

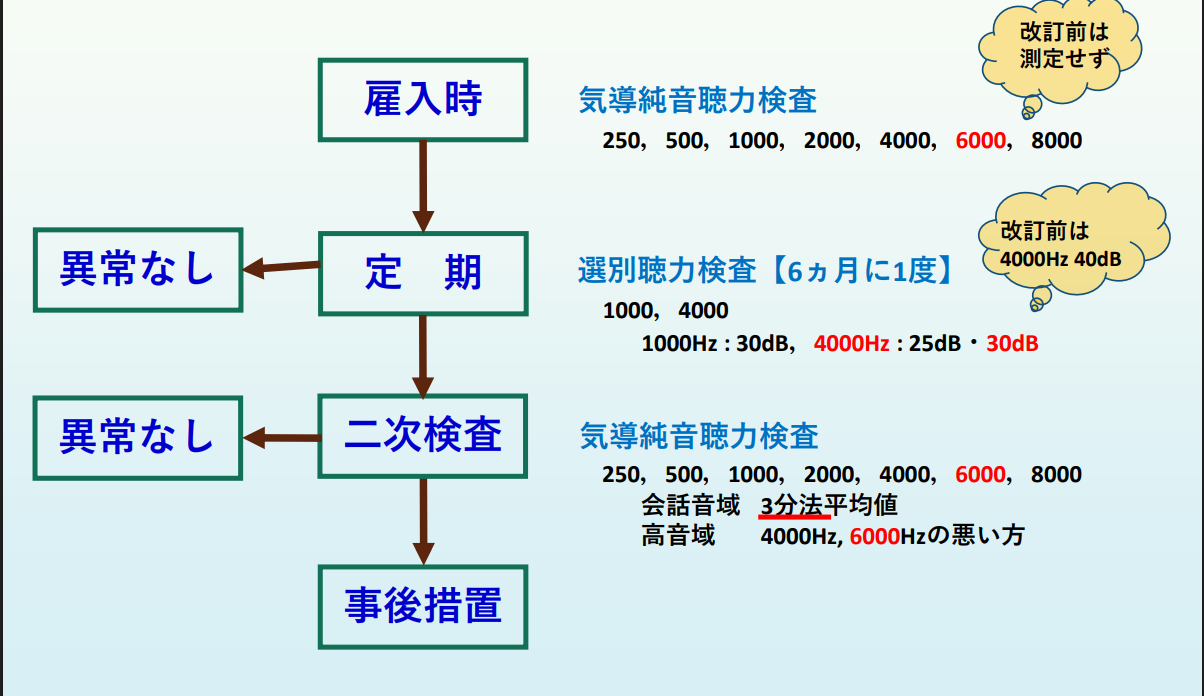

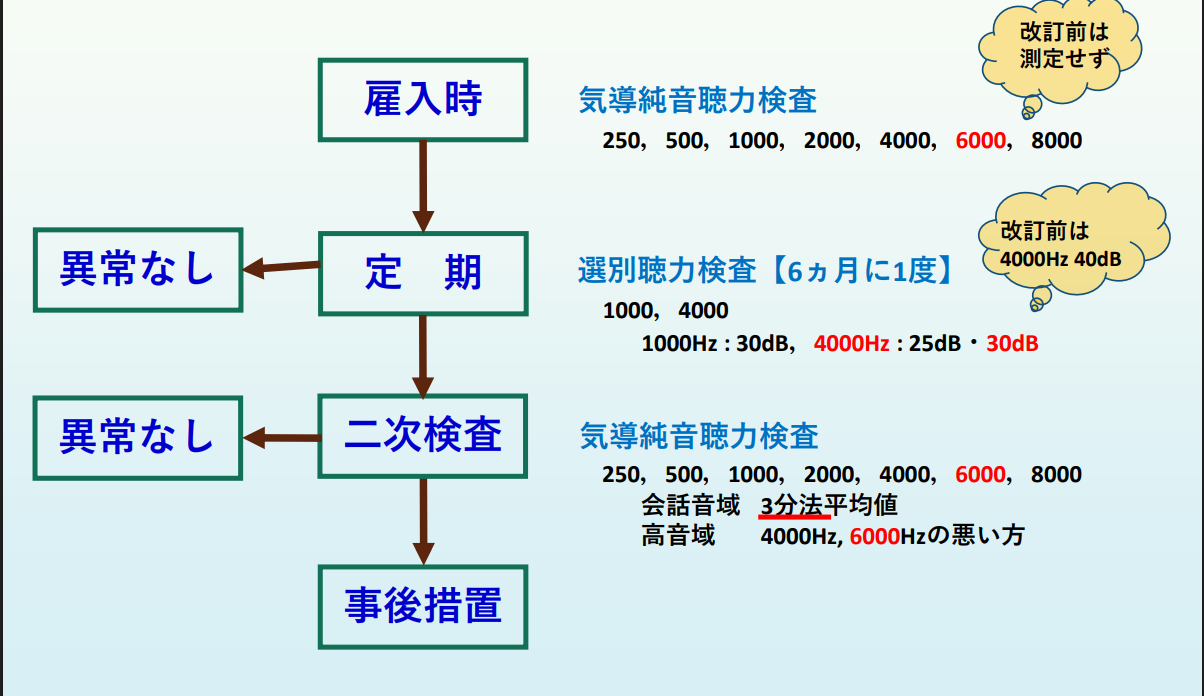

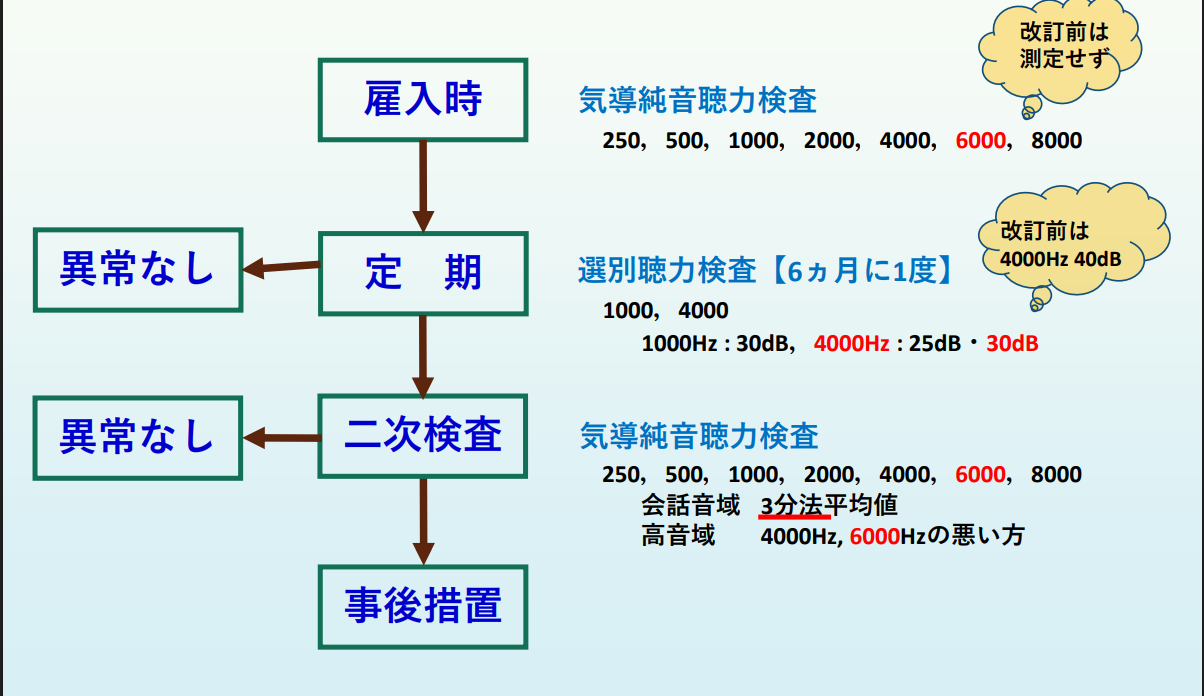

・検査は「一次健康診断(スクリーニング)」と「二次健康診断(精密検査)」の二段階構成です。

・一次健診では、既往歴・業務歴、自他覚症状の確認、オージオメータによる1000Hzおよび4000Hzの選別聴力検査を実施する。

・一次健康診断で異常が疑われる者に対しては、250〜8000Hzまでの詳細な聴力検査などを行う二次健診を実施し、健康管理区分や就業上の措置を判断します

騒音障害防止のためのガイドライン見直し

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について(令和5年4月 20 日)

騒音特殊健康診断の検査項目の変更点:

1) 「雇入れ時または配置替え時」、「定期健康診断(騒音)の二次検査」での聴力検査に、6000Hzの検査を追加しました。

・騒音性難聴の初期では、c5 dipより先に6000Hzから下がることがあるため、見逃さないために追加された。

2)「定期健康診断(騒音)の一次検査」における4000ヘルツの聴力検査の音圧(カットオフ値)を、これまでの「40dB」から「25dBおよび30dB」に変更となりました(厳しくなった)。

・ただし判定は30dBのみが基準で、25ⅾBは参考のみ

・定期検査で異常があれば2次検査へ進む

雇入時等健康診断

騒音作業従事予定者の雇入時等健康診断:

オージオメータによる250 ヘルツ、500 ヘルツ、1,000 ヘルツ、2,000 ヘルツ、4,000 ヘルツ、6,000 ヘルツ及び8,000 ヘルツにおける聴力の検査(7つの周波数)

(ガイドライン)

8 健康管理

⑴ 騒音健康診断

ア 雇入時等健康診断

事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。

① 既往歴の調査

② 業務歴の調査

③ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

④ オージオメータによる250 ヘルツ、500 ヘルツ、1,000 ヘルツ、2,000 ヘルツ、4,000 ヘルツ、6,000 ヘルツ及び8,000 ヘルツにおける聴力の検査

⑤ その他医師が必要と認める検査

定期健康診断(一次検査):6月以内ごとに1回

騒音の一次健康診断とは:

・対象は、厚生労働省のガイドラインで示されている作業場(多くは、騒音レベル85dB以上の強烈な騒音を発する騒音作業)に常時従事する労働者に対して実施

・6か月以内毎に1回実施

騒音の一次健康診断の検査項目:

① 既往歴の調査

② 業務歴の調査

③ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

④ オージオメータによる1,000 ヘルツ及び 4,000 ヘルツにおける選別聴力検

査(1,000 ヘルツについては 30dB、4,000 ヘルツについては 25dB 及び 30dB

の音圧での検査)

解釈

・1,000 ヘルツ又は 4,000 ヘルツについて 30dB の音圧レベルにおける計測で異常が認められた者及び医師が必要と認める者については、気導純音聴力レベル測定法による聴力検査(雇入時等健康診断と同様)を含む二次検査を行い、健康管理区分を決定する。

・4,000 ヘルツ25dB の音圧レベルにおける計測は、異常が認められたことのみをもって二次検査を行う必要があるとするものではないが、前回までの健康診断結果、作業状況等を勘案して医師が判断することとなる。

定期健康診断(騒音)の二次検査

騒音の二次検査による健康管理区分の決定:

・定期健康診断の結果、30dBの音圧での検査で異常が認められた者、その他医師が必要と認める者について行う。

・事業者は、聴力検査の結果に基づき気導純音聴力レベルを求め、次のとおり健康管理区分を決定します。

気導純音聴力検査:250,500,1000,2000,4000,6000,8000

会話音域 :3分法平均値(500、1000、2000Hz)

高音域 :4000Hz, 6000Hzの悪い方

↓

2次検査で異常があれば、事後措置を講じる必要がある

3分法平均値(会話音域の聴き取り能力の程度):

・騒音特殊健康診断の二次健診で使用する会話音域の聴き取り能力の程度を示す値。

・純音聴力検査の結果を一つの数値にまとめ、 その後の処理を進める際の最に用いられる平均 (算術平均) 法。

・3分法平均値は、500Hz、1,000Hz及び2,000Hzの聴力レベルを合算して3で割った値である。

・目的に応じて平均する周波数は限定され るが、 音声周波数帯の平均法として世界的に算術平均 (3分法平均値) が用いられている

・計算式:

3分法平均値

=(A+B+C)/ 3

A:500Hz 、B:1000Hz、 C:2000Hz

聴力レベルに基づく健康管理区分

聴力レベルに基づく健康管理区分:

※「高音域」の聴力レベルは4000Hz、 6000Hzの悪い方で判定

※「会話音域」の聴力レベルは3分法平均値(500、1000、2000Hz)で判定

3分法平均値(3分法平均聴力レベル)

・純音聴力検査の結果を一つの数値にまとめ、 その後の処理を進める際の最に用いられる平均 (算術平均) 法。

・3分法平均値は、500Hzの、1,000Hz及び2,000Hzの聴力レベルを合算して3で割った値である。

・目的に応じて平均する周波数は限定され るが、 音声周波数帯の平均法として世界的に算術平均 (3分法) が用いられている

・計算式:

3分法平均値

=(A+B+C)/ 3

A:500Hz 、B:1000Hz、 C:2000Hz

健康診断の結果の評価に基づく措置

騒音障害防止のためのガイドライン見直し方針(令和4年3月 22 日)

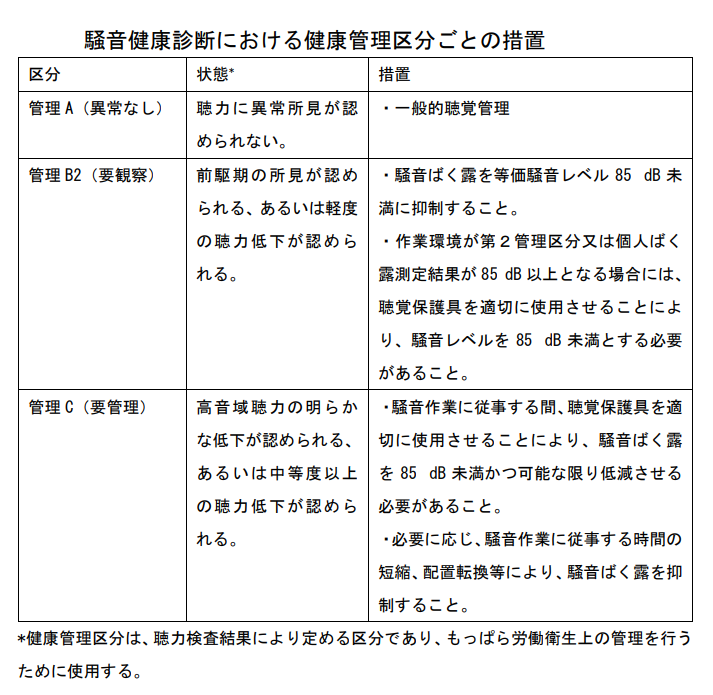

騒音健康診断における健康管理区分ごとの措置:

区分:

管理 A(異常なし):聴力に異常所見が認められない。

・一般的聴覚管理

管理 B2(要観察) 前駆期の所見が認められる、あるいは軽度の聴力低下が認められる。

・騒音ばく露を等価騒音レベル 85 dB 未満に抑制すること。

・作業環境が第2管理区分又は個人ばく露測定結果が 85 dB 以上となる場合には、聴覚保護具を適切に使用させることにより、騒音レベルを 85 dB 未満とする必要があること。

管理 C(要管理) :高音域聴力の明らかな低下が認められる、あるいは中等度以上の聴力低下が認められる。

・騒音作業に従事する間、聴覚保護具を適切に使用させることにより、騒音ばく露を 85 dB 未満かつ可能な限り低減させる必要があること。

・必要に応じ、騒音作業に従事する時間の短縮、配置転換等により、騒音ばく露を抑制すること。

コメント