高血圧について(ドック学会専門医試験)

高血圧について:

・我が国の高血圧者数は約4,300万人と推定され、そのうち3分の4(3,100万人)が管理不良である。

・我が国の平均食塩摂取量は1日9~10g(男性10.9g、女性9.3g)である。

・脳卒中死亡率・罹患率は冠動脈疾患死亡率・罹患率よりも高い。

・国民の平均値として、収縮期血圧水準が4mmHg低下すれば、脳卒中罹患率は男性で約8.9%、女性で5.8%も減少する。

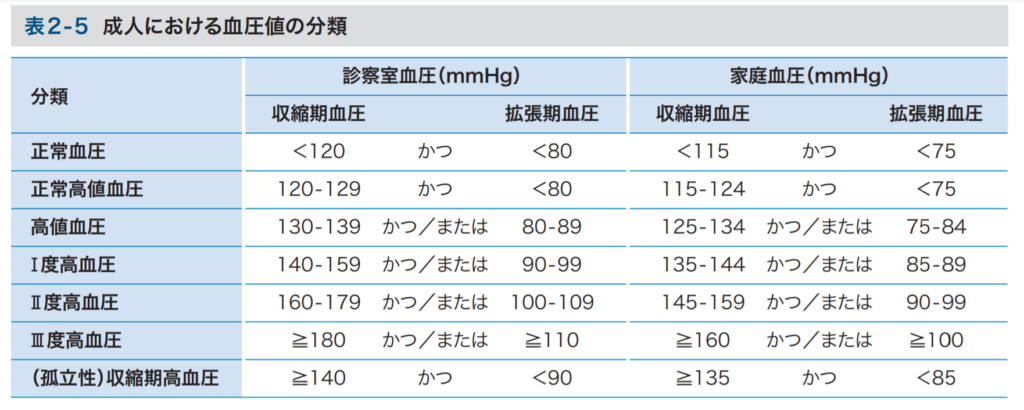

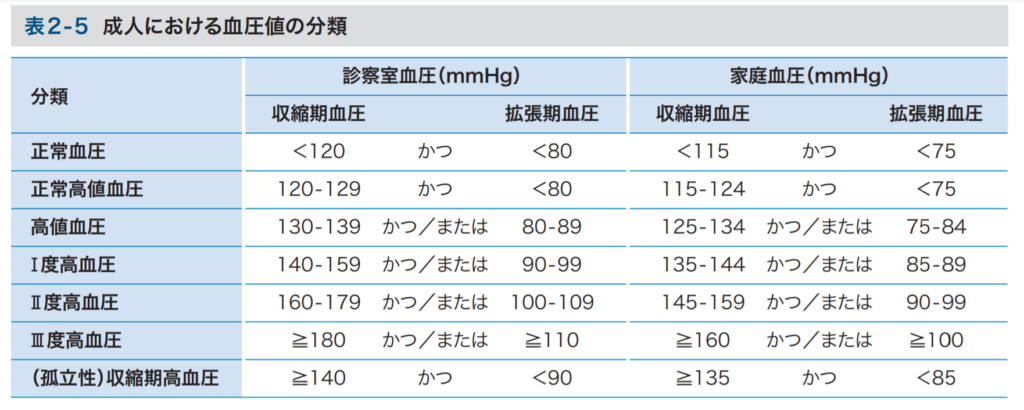

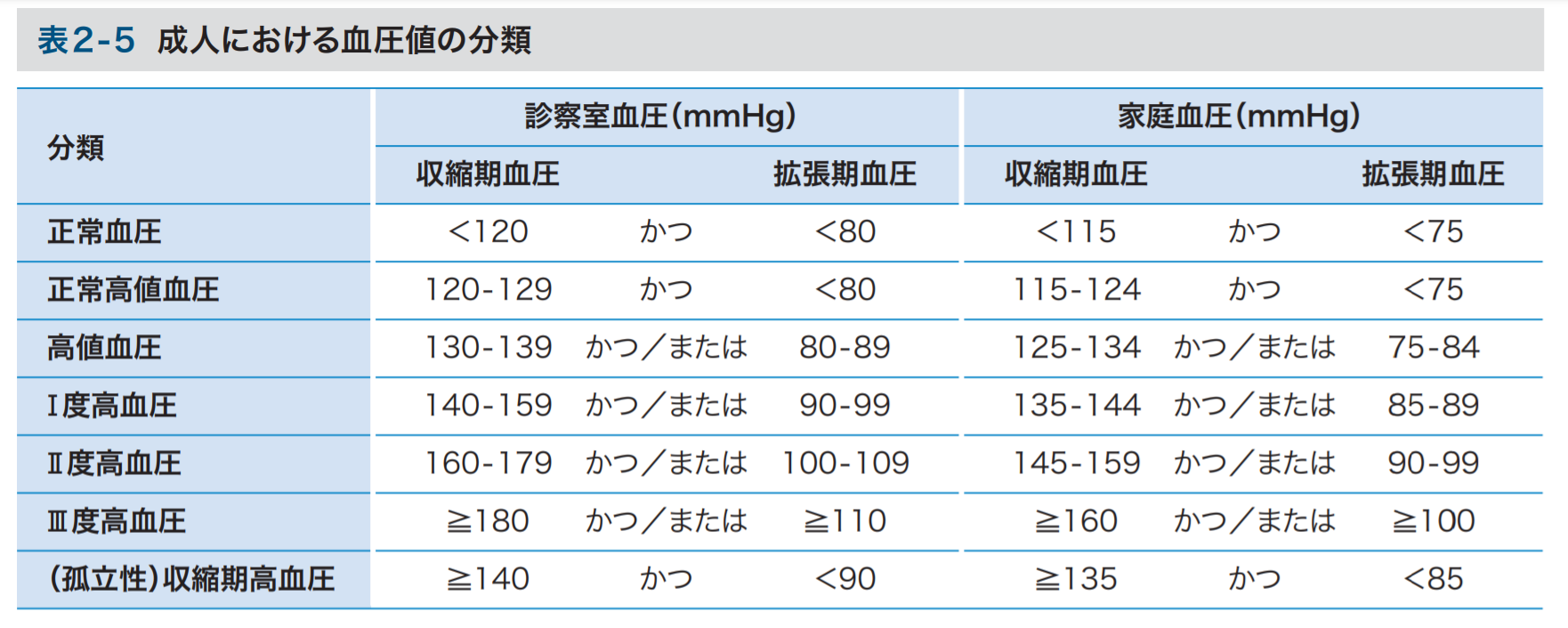

・Ⅰ度高血圧とは、収縮期140~159 かつ/または 90~99

「高血圧管理・治療ガイドライン2025(JSH2025)」

参考:「高血圧治療ガイドライン2019」(日本高血圧学会:2019年発行)

・日本高血圧学会は6年ぶりの改訂となる「高血圧管理・治療ガイドライン2025」を発表、2025年8月29日(金)に発刊した。

・今回のガイドライン作成の方針は、従来の知識中心の内容から、血圧を下げる行動につながる内容とし、3部構成としてる。

第1部は対象を国民全体や集団として公衆衛生的な内容

第2部は対象を成人の本態性高血圧患者として、利用者を実地医家とする

第3部は対象を二次性高血圧などを含めた特殊な病態として、利用者を各種専門医とする

・降圧目標は、患者背景によらず「130/80mmHg未満(診察室血圧)、125/75mmHg未満(家庭血圧)」としているが、やみくもに下げるのではなく、個別状況を考慮し、有害事象や副作用に注意しながら降圧することとしている。

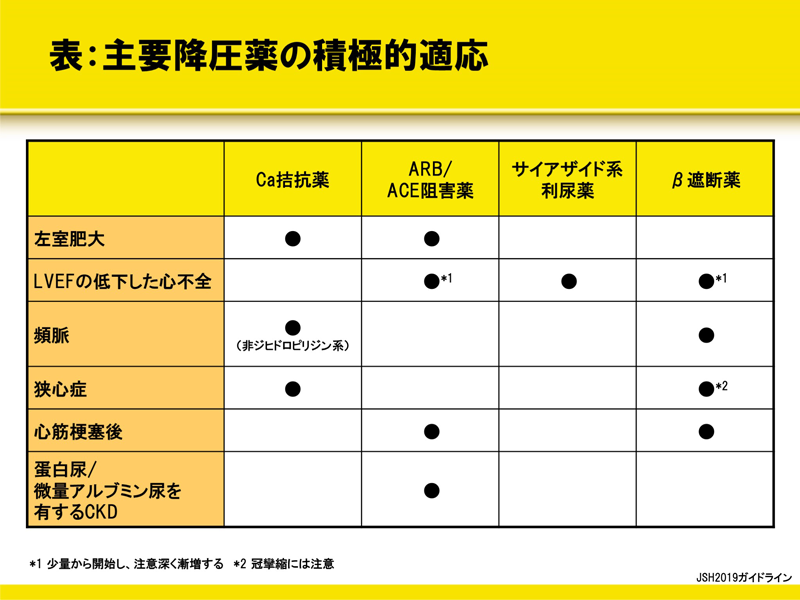

・降圧治療では、主要降圧薬を長時間作動型ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、ARB、ACE阻害薬、少量のサイアザイド系利尿薬、β遮断薬として、投与開始の薬物とし、降圧が不十分の際には早めにこれらの薬物の併用を行うことを推奨している。

高血圧の基準値

・高血圧の基準値は「診察室血圧140/90mmHg以上、家庭血圧135/85mmHg以上」で据え置きとなった。

降圧目標

・一方、降圧目標は、患者背景によらず「診察室血圧130/80mmHg未満(家庭血圧125/75mmHg未満)」に統一された。

・JSH2019では、75歳未満の成人の降圧目標は「130/80mmHg未満」、75歳以上の高齢者や、両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞のある脳血管障害患者、蛋白尿陰性の慢性腎臓病(CKD)患者など、有害事象が生じ得る患者では「140/90mmHg未満」、と区別していたが、今改訂で後者の降圧目標が厳しくなった。

・背景には、JSH2019の発表以降、過降圧により有害事象が生じ得るとされていた患者群においても、収縮期血圧130mmHg未満を降圧目標とすることの利益が不利益を上回ることを示すエビデンスが蓄積されてきたことがある。さらに、現在の高血圧診療の問題点として、「140/90mmHg未満という目標値を最終ゴールだと都合良く解釈してしまう医師や患者がおり、本来それ以上に降圧すべき患者でも、そこで積極的な治療をやめてしまうケースが散見された。実質的に降圧目標を厳格化することで、現場の意識改革を促す狙いもある。

ただし、降圧を進める際には、症候性低血圧や電解質異常などの有害事象に注意するよう示されている。「年齢にかかわらず個人差を考慮し、あくまで有害事象が生じない範囲で個別に降圧目標を設定することが求められる」。

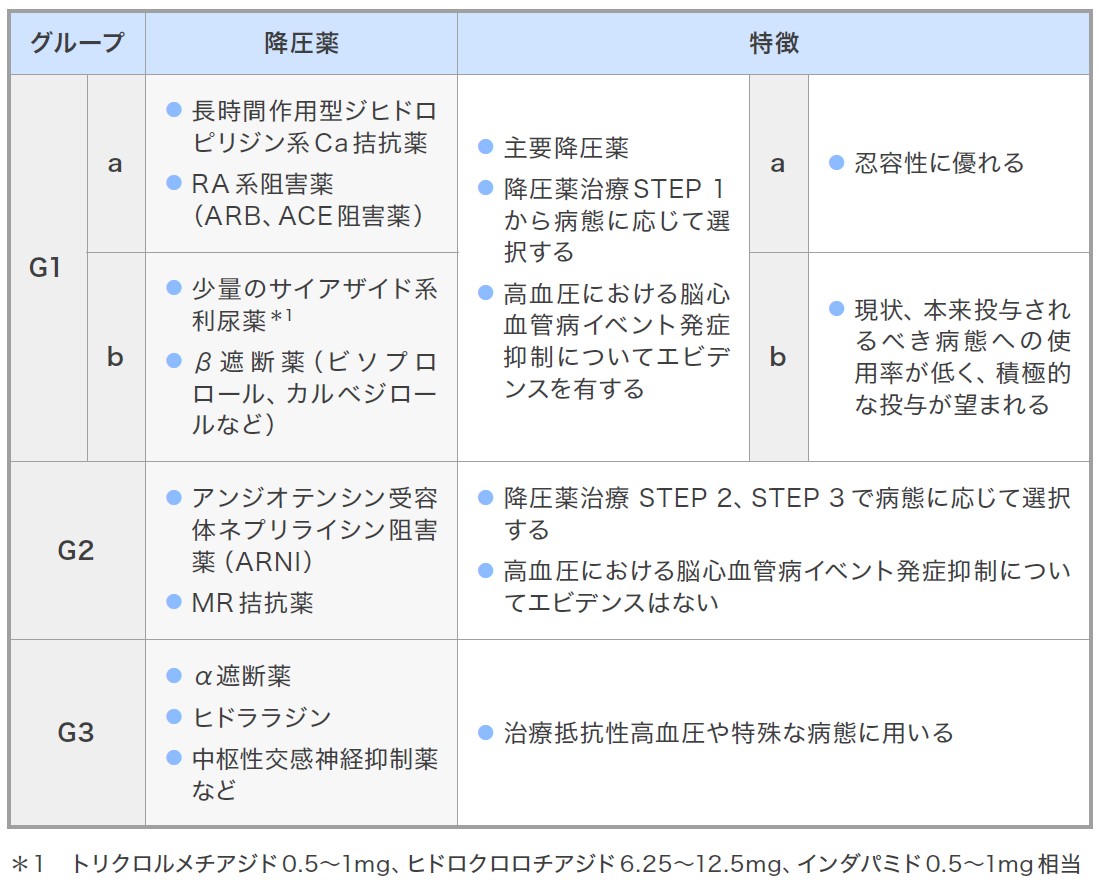

降圧薬の併用STEPにおけるグループ分類

・薬物治療においては、今回新たに降圧薬が、使い方や特徴によってG1~3の3つに分類された

・G1は降圧治療開始時から使用する主要降圧薬で、長時間作用型ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、レニン・アンジオテンシン(RA)系阻害薬(アンジオテンシンII受容体拮抗薬[ARB]、アンジオテンシン変換酵素[ACE]阻害薬)、少量のサイアザイド系利尿薬、β遮断薬の4種。JSH2019でもこれらは主要降圧薬とされていた。

・なお、2021年に高血圧に適応拡大されたアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)のサクビトリルバルサルタン(商品名エンレスト)は、ミネラルコルチコイド受容体(MR)拮抗薬と共に、G2(降圧治療のSTEP 2、3で病態に応じて選択)に分類された。

・基本的には、それぞれの薬剤に「積極的適応」「禁忌」「重要な注意の下で使用可能な病態」が提示されており、それらに沿った投与が推奨されるが、G1 bに分類されたサイアザイド系利尿薬とβ遮断薬については、「本来投与されるべき病態への使用率が低く、積極的な投与が望まれる」と示された。

血圧測定法

1.装置

・精度検定された水銀血圧計,アネロイド血圧計による聴診法が用いられる。精度検定された電子血圧計も使用可。

・カフ内ゴム嚢の幅13cm,長さ22-24cmのカフを用いる。

[小児上腕周27cm未満では小児用カフ,太い腕(腕周34cm以上)で成人用大型カフを使用]

2.測定時の条件

・静かで適当な室温の環境。

・背もたれつきの椅子に足を組まずに座って数分の安静後。

・会話をかわさない。

・測定前に喫煙,飲酒,カフェインの摂取を行わない。

3.測定法

・カフ位置は,心臓の高さに維持。

・急速にカフを加圧する。

・カフ排気速度は2-3mmHg/拍あるいは秒。

・聴診法ではコロトコフ第I相を収縮期血圧,第V相を拡張期血圧とする。

4.測定回数

・1-2分の間隔をあけて少なくとも2回測定。この2回の測定値が大きく異なっている場合には,追加測定を行う。

5.判定

・安定した値(目安として測定値の差がおよそ5mmHg未満の近似した値をいう)を示した2回の平均値を血圧値とする。

・高血圧の診断は少なくとも2回以上の異なる機会における血圧値に基づいて行う。

家庭血圧測定法

・家庭血圧測定には,ある個体で聴診法との較差が5mmHg以内であることが確認された上腕カフ・オシロメトリック装置を用いる。

・朝は起床後1時間以内,排尿後,座位1-2分の安静後,降圧薬服用前,朝食前。

晩は就床前,座位1-2分の安静後に測定することが推奨されている。

・家庭血圧は朝晩1機会にそれぞれ1回の測定でも,長期間測定することで十分な臨床的価値が保たれる(通常,患者は1機会に複数回測定することが多い)

・日本高血圧学会の指針においては,共通の臨床評価には「1機会の第1回目の測定値の朝晩それぞれ長期間の平均値を用いる」としている

・したがって,家庭血圧による高血圧,正常血圧の判定には1機会第1回目の測定値の朝晩それぞれの測定値7日間(少なくとも5日間)の平均値を用いることを基本とする。

・指用、手首血圧計は使用が容易であるが不正確になることが多く,現状では家庭血圧測定には,上腕用を使用する。

診断基準

正常血圧:

診察室血圧<120/(かつ)80mmHg

家庭血圧<115/(かつ)75mmHg

高血圧基準:

診察室血圧≧140/(かつ、または)90mmHg

家庭血圧≧135/(かつ、または)85mmHg

https://www.jpnsh.jp/data/jsh2019/JSH2019_noprint.pdfより引用

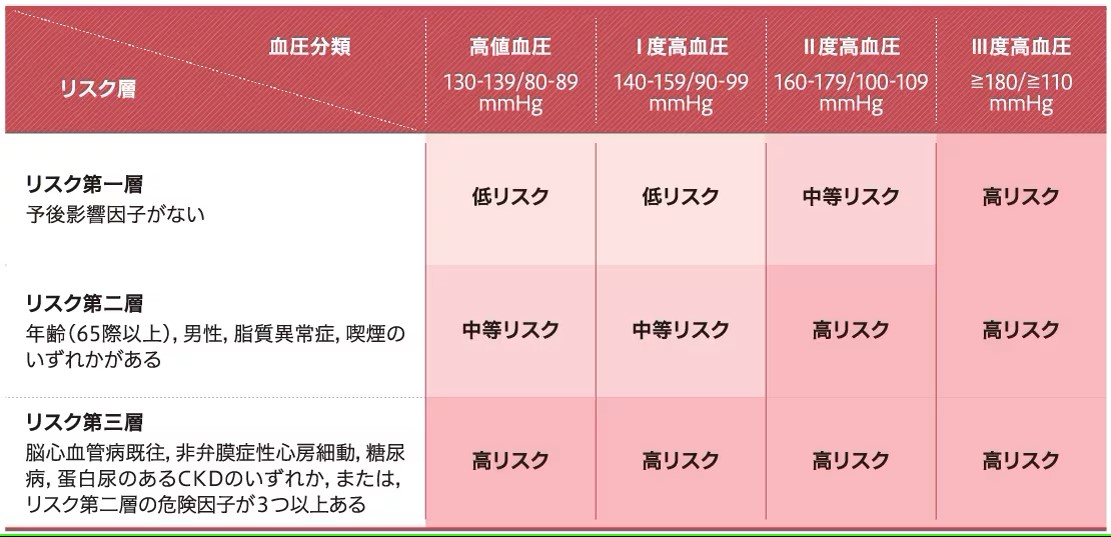

診察室血圧に基づいた脳心血管病リスク層別化

・脳心血管病リスクの程度は、「血圧分類」(高値血圧、Ⅰ度~Ⅲ度高血圧)および「血圧以外の予後影響因子によるリスク層」(リスク第一層、リスク第二層、リスク第三層)の組み合わせに基づき、3群(低リスク、中等リスク、高リスク)に層別化されます。

・ただし、脳心血管病の既往、非弁膜症性心房細動、糖尿病、蛋白尿を有する慢性腎臓病(CKD)のいずれかがある場合、あるいはリスク第二層の65歳以上、男性、脂質異常症、喫煙のうち3つ以上に該当する場合については、血圧レベルに関わらず、脳心血管病の高リスク群として判定します。

参照(このサイトより引用):https://pharma-navi.bayer.jp/adalat/pharmacist/jsh2019/02

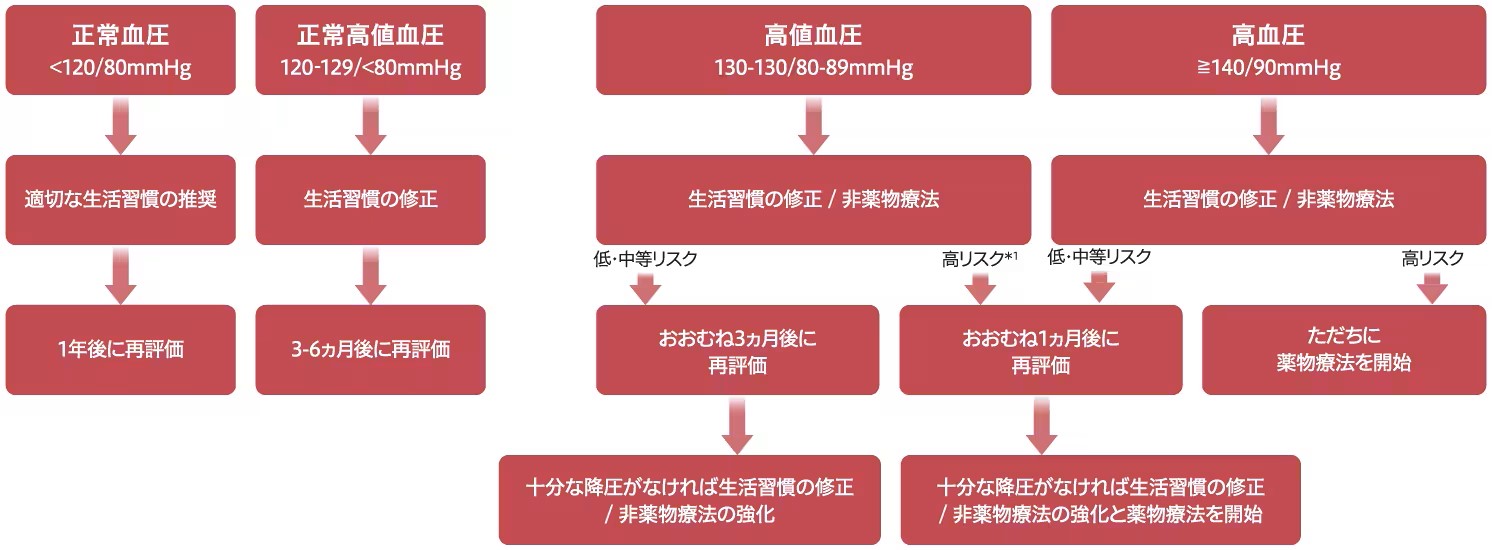

初診時の血圧レベル別の高血圧管理計画

・JSH2019においては、非高血圧者に対しても計画的な介入の必要性が示されており、診察室血圧が「正常高値血圧レベル」 (120-129mmHgかつ80mmHg未満)以上のすべての者に対して、生活習慣の修正を行います。

・「高値血圧レベル」 (130-139/80-89mmHg)で脳心血管病の高リスク者、および「高血圧レベル」(140/90mmHg以上)で脳心血管病の低・中等リスク者では、当初から生活習慣の修正/非薬物療法を行います。おおむね1ヵ月後をめどに再評価し、改善が認められない場合は生活習慣の修正/非薬物療法の強化に加え、必要に応じて降圧薬治療を開始します。

・また、「高血圧レベル」(140/90mmHg以上)で脳心血管病の高リスク者では、降圧薬治療を生活習慣の修正/非薬物療法に遅れることなく、直ちに開始します。

※1 高値血圧レベルでは、後期高齢者(75歳以上)、両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞がある、または未評価の脳血管障害、蛋白尿のないCKD、非弁膜症性心房細動の場合は、高リスクであっても中等リスクと同様に対応する。その後の経過で症例ごとに薬物療法の必要性を検討する。

参照(このサイトより引用):https://pharma-navi.bayer.jp/adalat/pharmacist/jsh2019/02

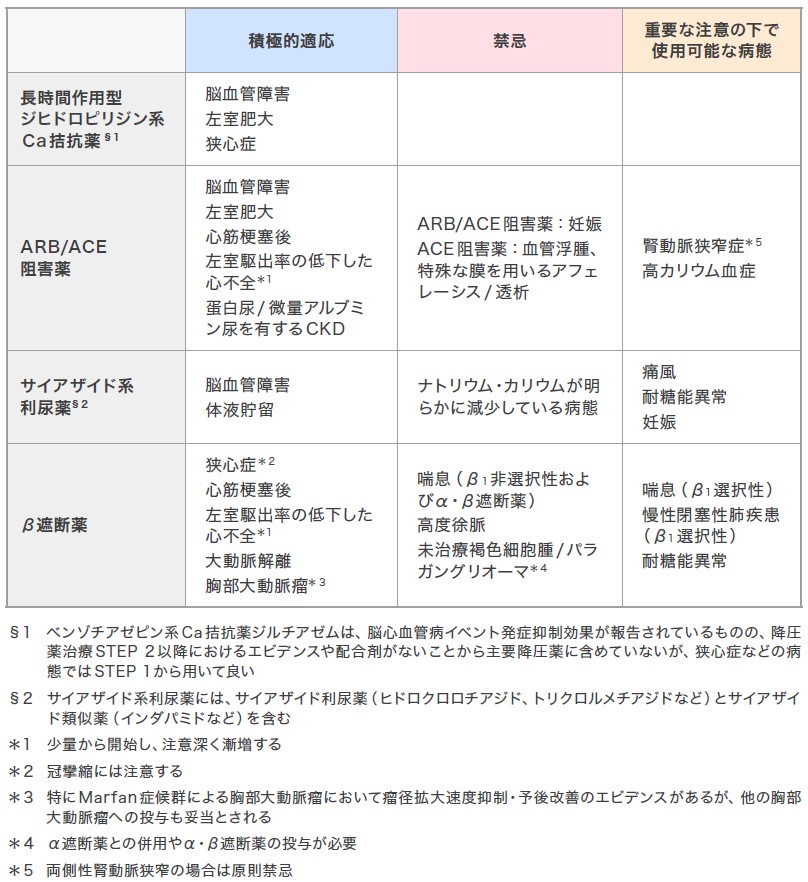

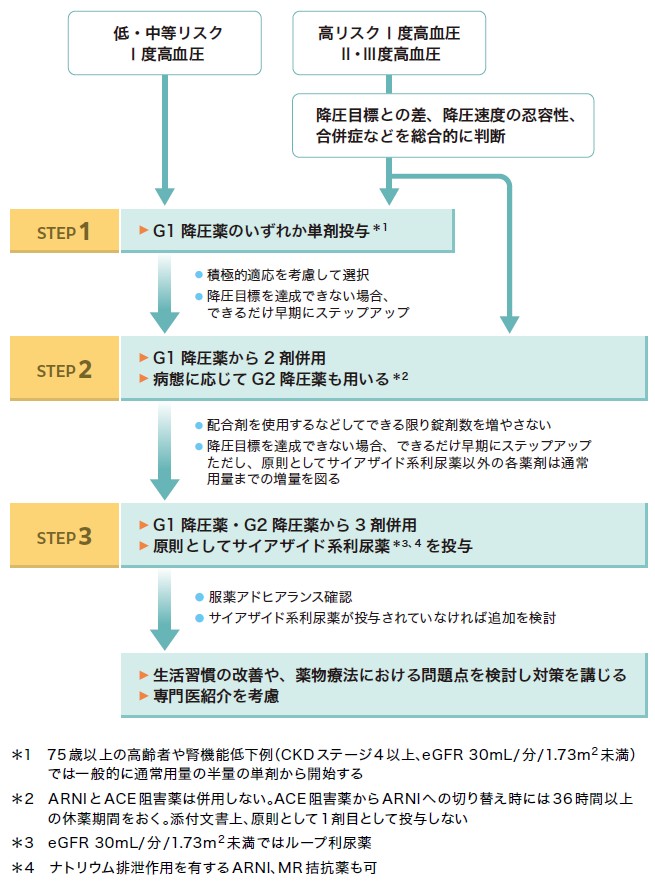

降圧薬選択の基本

「高血圧管理・治療ガイドライン2025」(JSH2025)では、降圧薬治療の流れについては、3つのステップが提示された

・まずSTEP 1では、主要降圧薬であるG1の薬剤のいずれかを、積極的適応等を考慮して単剤で使用。

・降圧目標を達成できない場合は、STEP 2としてG1の薬剤を2剤併用し、病態に応じてG2も追加する。

・それでも目標未達成であれば、STEP 3としてG1、G2から3剤併用する。ただし、サイアザイド系利尿薬が投与されていなければ追加を検討することとされた。

・さらに、今回新たに、STEP 1から2、2から3へは「できるだけ早期にステップアップ」するよう示された。

降圧薬の使い方のポイント

第一選択薬;

・積極的適応となる病態がない場合の高血圧に対して最初に投与すべき第一選択薬としては

「アンギオテンシン変換酵素阻害薬」

「アンギオテンシンⅡ受容体阻害薬」

「カルシウム拮抗薬」

「サイアザイド系利尿薬」

の4種のいずれか

主要降圧薬:第一選択薬4種+β遮断薬;

・これら4種の第一選択薬に「β遮断薬」を加えた5種類が主要降圧薬とされ、2剤目以降の選択において優先される

併用の要点;

・単剤で効果不十分の場合、単剤の増量よりも、異なる作用機序の薬剤を少量ずつ併用する方が有効性、安全性ともに優れる

・サイアザイド系(ヒドロクロロチアジド)は、特に併用において心血管イベント抑制効果があるため、禁忌がない限り遅くとも3剤目までには併用されるべきとされる

・治療抵抗性の高血圧ではMR拮抗薬、カリウム保持性利尿薬やα1遮断薬の併用が推奨される

・夜間や早朝の高血圧の場合は夕食後や就寝前の内服を検討する

降圧薬(とくに覚えておくべき薬剤:主要降圧薬5種)

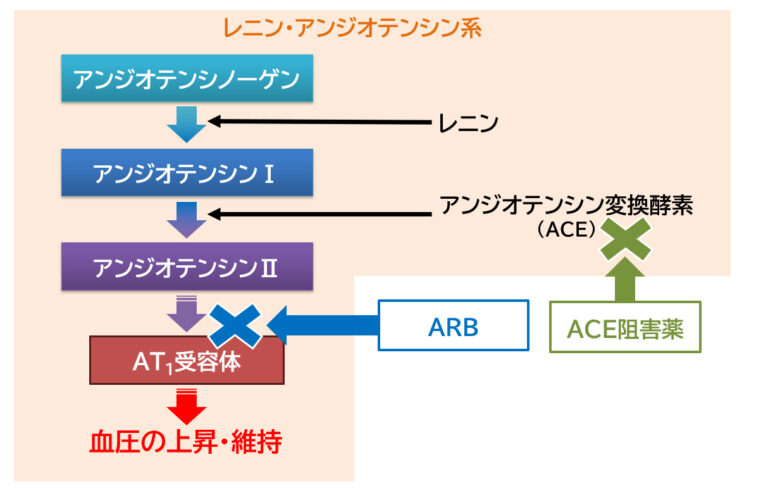

ACE阻害薬

・「アンジオテンシンⅠ」を「アンジオテンシンⅡ」に変換する酵素「アンジオテンシン変換酵素(ACE)」を阻害することで血圧を下げる。

・エナラプリル(レニベース®)(5mg ) 1回0.5~2錠、1日1回

・ペリンドプリル(コバシル®)

・リシノプリル(ロンゲス®ゼストリル®) 1回5㎎ 1日1回朝食後

慢性心不全への効能、効果を有する

・イミダプリル(タナトリル®)(5㎎) 1回0.5~2錠 1日1回

ARB

・「アンジオテンシンⅡ」が「アンジオテンシンⅡ1受容体(AT1受容体)」に結合することを阻害し、血圧を下げる。

RAS阻害薬の降圧効果はARNI>ARB>ACEI

・ロサルタン(ニューロタン®) 1回50㎎ 1日1回 就寝前

「高血圧および尿蛋白を伴う2型糖尿病における糖尿病性腎症」に適応がある

尿酸排泄促進効果(尿酸値低下効果)を有する

・カンデサルタン(ブロプレス®)

・テルミサルタン(ミカルディス®)(40㎎) 1回0.5~2錠 1日1回

・オルメサルタン(オルメテック®) OD(10㎎) 1回0.5~4錠 1日1回

重度の下痢の副作用あり

・アジルサルタン(アジルバ®)(20㎎) 1回0.5~2錠 1日1回

Ca拮抗薬

・アムロジピン(アムロジン®、ノルバスク®) OD(5㎎) 1回0.5~2錠 1日1回

・ニフェジピン(アダラート®、セパミット®) CR(20mg ) 1回0.5~2錠 1日1回

CCBの中で特に降圧作用が強い

尿蛋白は増加しない

・シルニジピン(アテレック®)(10㎎) 1回0.5~2錠 1日1回

サイアザイド系利尿薬

・遠位曲尿細管腔側のNa-Cl共輸送体(NCC1)を阻害してNa再吸収を抑制

・降圧作用があり、主として外来での降圧治療に用いられる

・作用時間が長く、1日1回投与で十分

・高血圧に対しては少量で有効(増量しても効果は変わりなく副作用が増す危険性があるため、少量投与が推奨されている)

・利尿作用は強くない

・腎機能障害時(eGFR<30mL/分)には効果が低い

・ループ利尿薬との併用により利尿効果が増大するため、浮腫性疾患や腎機能障害時にしばしば併用される

・使用目的

外来での高血圧治療

高カリウム血症の治療

利尿薬抵抗性の際のループ利尿薬との併用

・副作用として、低K血症

例)

・インダパミド(ナトリックス®)0.5~1mg 1日1回

・トリクロルメチアジド(フルイトラン®)0.5~1mg 1日1回

・ヒドロクロロチアジド(12.5㎎) 1回0.5~1錠 1日1回朝食後

β遮断薬

心筋虚血や心不全、頻脈等、優先して投与すべき病態が存在する場合は第一選択薬として併用可能だが、原則的には投与可能な第一選択薬がすべて併用された後で使用を検討する

・アテノロール(テノーミン®)

・ビソプロロール(メインテート®)

β1選択性

・メトプロロール(セロケン®、ロプレソール®)

その他の降圧薬(治療抵抗性高血圧で併用を考慮)

鉱質コルチコイド受容体(MR)拮抗薬

・スピロノラクトン(アルダクトンA®)

α1遮断薬

・ドキサゾシン(カルデナリン®)

(ループ利尿薬)

eGFR<30mL/分/1.73m2未満の腎不全患者でサイアザイド系の効果が期待できない場合に、高血圧の適応はないが選択肢に入る

・ラシックス(20㎎)1回1~4錠 1日1回(連日または隔日)

・アゾセミド(ダイアート®)(30㎎) 1回1~2錠 1日1回

各種病態における降圧薬の適応

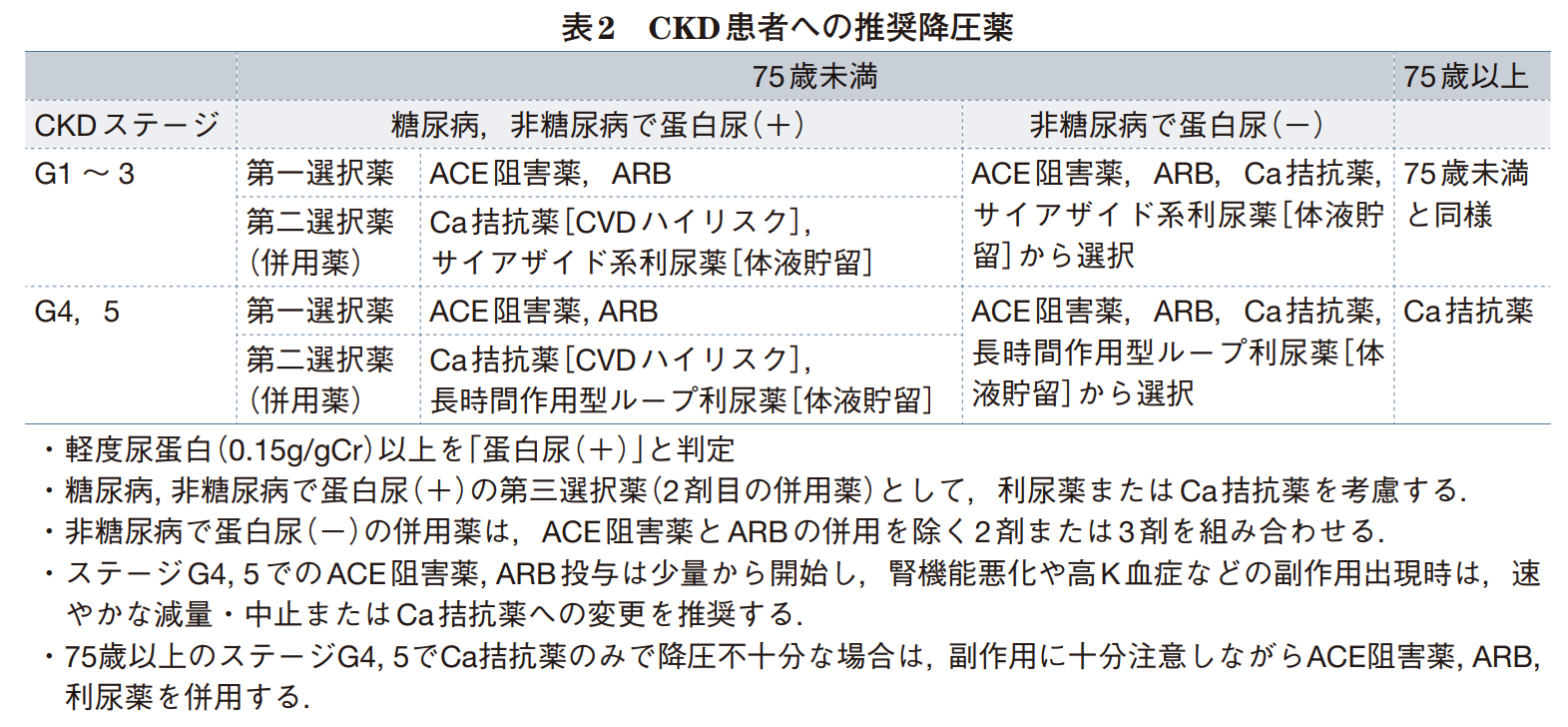

高血圧を伴うCKD患者に推奨される降圧薬

・CKDを合併する高血圧患者は、尿蛋白の有無によって推奨される降圧薬が変わる。

・「尿蛋白を有するCKD」では、RA系阻害薬が他の薬剤より有意に腎不全の進行を抑制する。

・「尿蛋白を有さないCKD」では、RA系阻害薬と他の薬剤の間に有意な差が見られない

・「糖尿病非合併CKD(尿蛋白あり)」での降圧療法の第一選択薬はRA系阻害薬を推奨する(CQ10-1)

・「糖尿病非合併CKD(尿蛋白なし)」での降圧療法では、通常の第一選択薬(RA系阻害薬、Ca拮抗薬、サイアザイド系利尿薬)のいずれかを推奨する(CQ10-2)

・CKDステージG4(高度低下:eGFR15~29)、G5(末期腎不全;eGFR<15)においても、ACE阻害薬もしくはARBが推奨薬ではあるが,同薬剤投与による腎機能低下や高K血症に十分留意し,これら出現時の速やかな減量・中止,またはCa拮抗薬への変更を提案する。

・サイアザイド系利尿薬はCKDステージG4,5では効果が減弱する。体液貯留を伴ったCKDにループ利尿薬は有効であるが,やはり腎機能低下や低K血症への十分な注意が必要である.

・A2(軽度蛋白尿),A3(高度蛋白尿)区分では,ACE阻害薬もしくはARBで降圧不十分な場合の第二選択薬(併用薬)として,Ca拮抗薬または利尿薬を追加する

・DM非合併CKDのA1区分では,ACE阻害薬,ARB,Ca拮抗薬,サイアザイド系利尿薬の2剤または3剤の組み合わせを考慮する。

・ただし,RA系阻害薬どうしの、およびRA系阻害薬と利尿薬の併用療法には細心の注意が必要である。

・75歳以上の高齢CKD患者の降圧薬選択に関するエビデンスは少ないが,脱水や虚血に対する脆弱性を考慮し,CKDステージG4,5ではCa拮抗薬を推奨する.

レジデントノート増刊 Vol.24 No.2 厳選! 日常治療薬の正しい使い方〜作用機序から納得! 外来・病棟の処方に自信がもてる30テーマ – 2022/3/23

総合診療 2019年 9月号 特集 “ヤブ化”を防ぐ!「外来診療」基本のき

コメント