参照

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」

「骨粗鬆症治療薬一覧」

疾患

・骨強度の約70%は骨密度、残り約30%は骨質により説明される

・骨密度が若年成人平均値(young adult mean:YAM)の約70%以下の場合、脆弱性骨折がなくても骨粗鬆症と診断される。

・75歳未満で骨密度YAMの70%よりも大きく80%未満の場合、FRAXにより算出された確率が15%以上であれば骨粗鬆症の治療を開始する。

骨代謝マーカー

骨形成マーカー

・骨型アルカリフォスファターゼ(bone alkaline phosphatase;BAP)

骨吸収マーカー

・酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ(TRACP-5b)

骨マトリックスマーカー

鉄筋コンクリートの鉄筋に相当する骨コラーゲンや非コラーゲン蛋白の異常に関連する

・ホモシステイン

ビタミンB6、B12、葉酸の不足で上昇

骨密度とは独立した骨折の危険因子

・低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)

ビタミンK不足で高値となる

スクリーニング対象

次の項目にひとつでも当てはまる場合は、骨密度検査を勧める

② 65歳以上の女性、70歳以上の男性

③ 危険因子を有する65歳未満の閉経周辺期の女性と、50歳以上70歳未満の男性

④ 脆弱骨折の既往や骨量減少を来す疾患に罹患、または引き起こす薬剤を投与されている成人

※ 「骨粗鬆症の危険因子」とは?

・加齢

・骨折歴

・ステロイド

・両親の大腿骨近位部骨折の既往

・低体重

・現在の喫煙

・過度の飲酒(1日3単位以上)

1単位=2ドリンク=アルコール20g

・関節リウマチ

・続発性骨粗鬆症(副甲状腺機能亢進症、クッシング症候群、糖尿病、慢性腎不全)

骨密度検査

骨密度検査の適応

・65歳以上の女性、または危険因子(喫煙、飲酒、骨折の家族歴等)を有する65歳未満の閉経後から閉経周辺期の女性

・70歳以上の男性、また危険因子を有する50歳以上70歳未満の男性

・これまでに転倒などの軽い衝撃により骨折を起こしたことのある方

・骨密度減少を来す疾患(関節リウマチなど)に罹患した患者

・骨密度減少を引き起こす薬物療法(ステロイド剤など)をを行っている患者

測定部位について

・DXA測定の推奨部位は、腰椎と、どちらかの大腿骨近位部の2部位測定が望ましい。

(大腿骨近位部骨密度は「全大腿骨近位部」または「頚部」の骨密度のうち、より低い値を用いて診断することが推奨される)

・原発性骨粗鬆症の診断には、両者のYAM%、もしくはTスコアの低い方で評価する。

・2部位を測定する理由としては、「両者間には乖離が認められることがあること」「腰椎骨密度は椎体骨折リスクを、大腿骨密度は大腿骨骨折リスクを最もよく反映すること」、また「モニタリング中に骨折や変形性脊椎症・関節症などを生じる可能性があること」である。

腰椎骨密度測定

・前後方向 L1-L4の各椎体にROIを設定し、L1-L4もしくはL2-L4部位の骨密度平均値を算出する。

・評価困難(局所変化、アーティファクトなど)の場合、その椎体は除外して評価する。

・1椎体のみの評価は行わない(1椎体しか評価できない場合はデータとして採用しない)

・解剖学的に異常な椎体は解析から除外する。

大腿骨近位部骨密度測定

・大腿骨近位部骨密度は椎体骨折をはじめ、あらゆる骨折の予知能に優れる

前腕骨

・腰椎、大腿骨近位部いずれも測定困難な場合

・副甲状腺機能亢進症の場合(特に皮質骨が障害されるので、皮質骨が多い橈骨骨幹部が至適の測定部位である)

原発性骨粗鬆症の診断基準

低骨量をきたす骨粗鬆症以外の疾患または続発性骨粗鬆症を認めず、骨評価の結果が下記の条件を満たす場合、原発性骨粗鬆症と診断する。

I.脆弱性骨折(注1)あり

II.脆弱性骨折なし

FRAX(fracture risk assessment tool)

「今後 10年内に予想される、骨折するリスクの確率」の算出

・WHO(世界保健機関)が開発し、2008年 2月に発表した骨折リスク評価法。

・この評価法は40 歳以上の方が対象。

・これにより「今後 10年内に予想される、骨折するリスクの確率」が計算できる。

・以下 12 の質問に答えると自動算出される。

年齢

性別

体重

身長

骨折歴

両親の大腿骨頚部骨折歴

喫煙歴

ステロイド使用歴

関節リウマチの有無

続発性骨粗鬆症の有無

アルコール摂取歴(ビール換算で毎日コップ3杯以上)

大腿骨頭部骨密度実測値

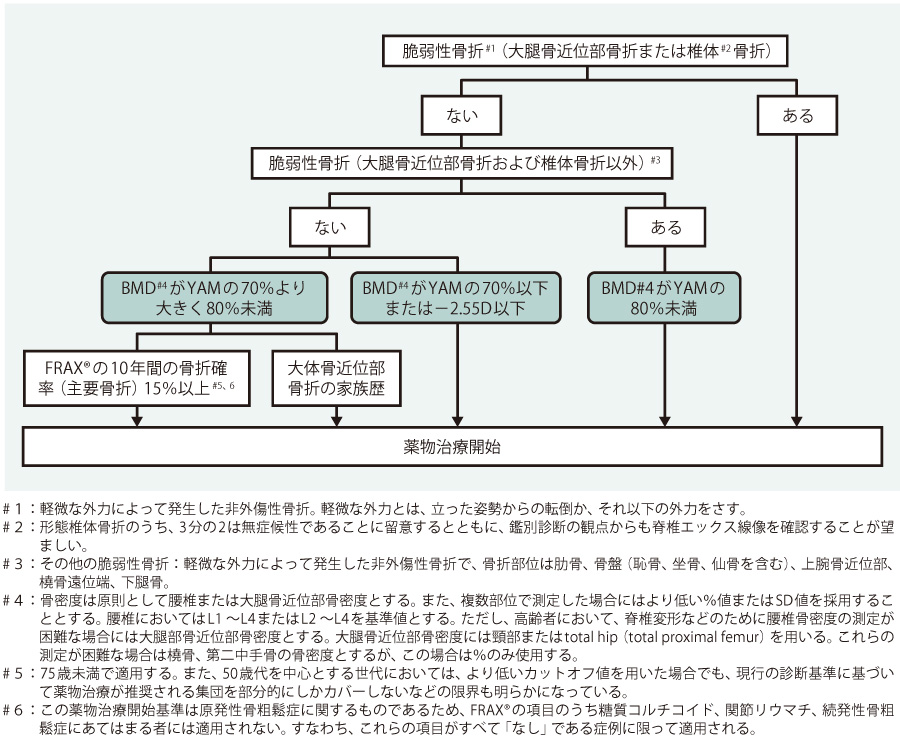

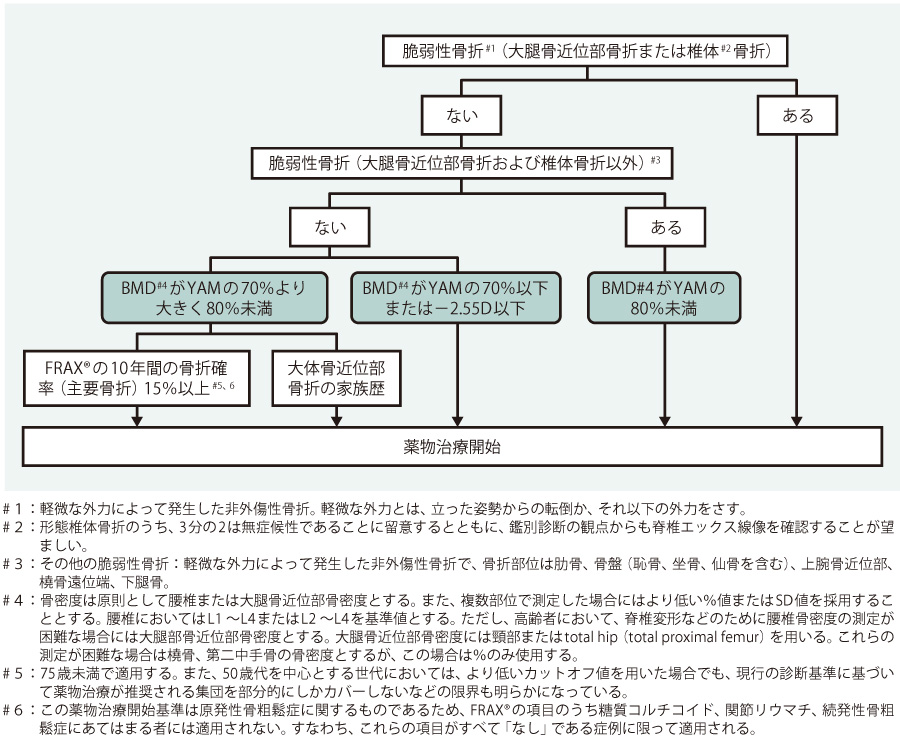

原発性骨粗鬆症の薬物治療開始基準

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」

・椎体、および大腿骨近位部の脆弱性骨折が、女性は閉経後、男性は50歳以上で存在する場合は、骨密度に関係なく骨粗鬆症と診断する

・「大腿骨近位部骨折の家族歴」の家族とは両親のいずれかのこと

・既存の脆弱性骨折がなくとも、75歳未満でYAMが70%より大きく80%未満の場合、FRAXにより算出された確率が15%以上であれば骨粗鬆症の治療を開始する。

ステロイド誘発性骨粗鬆症

治療

1)急性期疼痛治療

・NSAID

・カルシトニン製剤(急性期の疼痛緩和に有効)

2)予防治療

「原発性骨粗鬆症の薬物治療開始基準」

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版

非薬物療法

1.食事(カルシウム、ビタミンD、タンパク質、ビタミンK)

・カルシウム

ヨーグルト、牛乳、ほうれん草、豆腐、ひじき等

・牛乳のカルシウムの吸収率は4割程度。牛乳よりもヨーグルトの方が吸収率は良い

(乳酸カルシウムは体に吸収されやすいため)

・ビタミンD(カルシウムの吸収率アップ)

きくらげ、干し椎茸、イクラ、いわし、鮭、うなぎ

・タンパク質(骨強化作用)

肉、魚、乳製品(チーズ、ヨーグルト)、豆製品、卵

※ビタミンK(カルシウムを骨にコーティングする作用:納豆、小松菜)はエビデンスが乏しく現在では推奨なし

2.日光浴

・夏季は一日5~10分、冬季は20分以上

3.運動

・レジスタンス運動、ジョギング、ウォーキング、水泳など、特に種類は問わない

・週3回、少なくとも1回あたり30分

・「太極拳」は下半身の筋力強化、バランス強化効果があり、転倒予防に有効(ヨガはエビデンスは弱い)

・筋力やバランスについて理学療法士にアドバイスをもらう

・運動を習慣化してもらう。

治療薬

・禁忌がない限り、最も骨折予防効果が大きいビスホスフォネート製剤が第1選択

・BP製剤を3~5年使用した場合や効果不十分と判定した場合(骨密度5%/年以上、もすくは脆弱性骨折の発症)、BP製剤の継続困難な場合(忍容性なし、腎機能障害等)は治療変更を考慮する。

・しかし第2選択薬については結論が出ておらず、患者の状況に応じて検討する

ビスフォスフォネート製剤(3種類:ZARと覚える)

種類(エビデンスがあるのは以下の3種類)

Z(ゾレドロネート):ゾメタ®、リクラスト®:(年1回の点滴静注。顎骨壊死を考えると使いずらい)

A(アレンドロネート):ボナロン®、フォサマック®(毎日、週1回の内服、月1回の点滴あり)

R(リセドロネト):アクトネル®、ベネット®(毎日、週1回、月1回の内服あり)

ビス剤選択の判断基準、判断材料

・ビス剤は腎障害(Ccr<30)では禁忌

→腎機能障害がある場合はデノスマブ(プラリア®:抗RANKL抗体)

・顎骨壊死予防のため、治療開始前に歯科受診し、歯科治療を済ませておく。

・毎日投与の薬はあまり使用されない

・内服可能か?(座位保持可能か、認知機能は保たれているか?)

妥当な治療選択:

週1回の内服薬:

・アレンドロン酸(フォサマック®、ボナロン®)

・リセドロン酸(アクトネル®、ベネット®)の週1回内服

月1回の内服薬:

・アクトネル®75㎎、ベネット®75㎎(リセドロン酸)

※リセドロン酸(アクトネル®、ベネット®)は週1製剤と月1製剤両方あり

その他の月1製剤(エビデンスはない):

・ボンビバ®100㎎(イパンドロネート)

・ボノテオ®50㎎、リカルボン®50mg(ミノドロン酸)

内服困難なら点滴静注:

月一回外来で、アレンドロン酸(ボナロン®点滴静注:ジェネリックあり)

投与後のフォローアップ

BP製剤を服用する場合、「ビタミンD製剤」を忘れずに併用すること

Rp)

アルファカルシドール(アルファロール®、ワンアルファ®) 1回0.5μg 1日1回 夕食後

・処方開始後2週間後に再診してもらい、しっかり内服できているか、消化器症状はないか確認する。

・継続投与が必要

アレンドロン酸、リセドロン酸は中~低リスクは5年間、高リスクは最大10年間

ゾレドロン酸は低~中リスクは3年間、高リスクは最大6年間

・途中で2年以上休むと骨折が増加

・1年後を目途に骨密度を再評価

→骨密度5%/年以上低下する場合は治療方針の変更を検討する必要がある

・その後は2年ごとに骨密度測定

・3~5年以上の長期投与でむしろ非定型骨折(大腿骨転子下、骨幹部骨折)を助長する。

→3~5年後に一度休薬(2~3年間)する

(休薬しても骨量はそれほど変わらない)。

・顎骨壊死予防のため、治療開始前に歯科受診し、歯科治療を済ませておく。歯科治療3か月前から休薬必要。

② 抗RANKL抗体(デノスマブ:プラリア®、ランマーク®)

Ⅾ (デノスマブ):プラリア®、ランマーク®

・第2選択(値段が高い、内服が困難な人)

・RANKLは単球、マクロファージから破骨細胞への分化に必要なサイトカイン

・骨吸収抑制作用

・大腿骨近位部骨折、椎体骨折の抑制効果が証明されている

・男性には効果なし

・半年毎の皮下注射が必要

・強い骨吸収抑制作用による低Ca血症の副作用あり

・本剤投与中は天然型ビタミンD3およびCaの合剤である「デタノス®」を併用し、投与1週間後に血中Ca濃度を測定する

③ 副甲状腺ホルモン(PTH)製剤(テリパラチド:フォルテオ®、テリボン®)

※ 非専門医は使用しない

※ 値段が高い、投与負担が高い(2年間)

※ ビス剤、デノスマブが使用できない場合に考慮

・骨形成促進薬

・疼痛緩和効果も有する

適応(「骨折リスクの高い患者」が対象)

・骨密度がー2.5SD以下で、1か所以上の脆弱性骨折を有する

・腰椎骨密度がー3.3SD未満

・既存椎体骨折の数が2か所以上

・既存椎体骨折の半定量評価法結果がクレード3

のいずれかに該当するもの

Ca製剤とVitD製剤について

・現在、Ca製剤やサプリ内服による補充は推奨されず、食事からの摂取が望ましいとされる

・ビタミンD製剤は「ビス剤、デノスマブと併用する」のが基本

ビタミンD(種類:D2、D3、天然型、活性型、誘導体)

ビタミンD2とD3の違い

・ビタミンDにはD2からD7の6種類あるが、D4~D7は食品にはほとんど含まれておらず、活性も低いため、一般的には高い生理活性を示すビタミンD2(エルゴカルシフェロール)とビタミンD3(コレカルシフェロール)の2つに大別される。

天然型とは?

活性型とは?

誘導体とは?

・「誘導体」とは、有機化合物の母体部分はほぼ一緒だが、一部分だけを変化させた物質をいう。

・エルデカルシトール(エディロール®)は活性型ビタミンD3製剤であるカルシトリオール(ロカルトロール®)の誘導体である。

ビタミンD:基本は「アルファカルシドール(アルファロール®、ワンアルファ®)」

VitD製剤は、ビスフォスフォネートと併用しなければ効果なし

「アルファカルシドール」と「 エルデカルシトール」 の使い分け

※効果は「エルデカルシトール」の方が高いが、副作用も多い

※値段は「アルファカルシドール」の方が安い

→基本は「アルファカルシドール(アルファロール®、ワンアルファ®)」でよい

・活性型ビタミンD3製剤のエルデカルシトール(商品名エディロール)は、活性型ビタミンD3の2β位にヒドロキシプロピルオキシ基が導入されており、活性型ビタミンD3誘導体とも呼ばれる。

・従来の活性型ビタミンD3製剤のカルシウム代謝改善作用を持ちつつ、強い破骨細胞機能抑制効果による骨吸収抑制効果も薬理試験で認められている。

・エルデカルシトールは消化管からのカルシウム吸収促進作用に加えて、骨吸収を抑制する作用を示し、アルファカルシドールに比較して有意に骨量を増加させ、椎体骨折の抑制効果を示す。

・エルデカルシトールはアルファカルシドールに比べて、3年間の新規椎体骨折の発生率が有意に低下させる。さらに、重症の被験者では骨折抑制効果がより顕著であり、一般には骨折抑制効果が表れにくい前腕骨でも骨折発現率が有意に低いことが確認されている。

・、骨密度と椎体骨折に対する推奨グレードは、アルファカルシドールがいずれもBであるのに対し、エルデカルシトールはいずれもAとなっている。

・一方、安全性については、エルデカルシトール投与群がアルファカルシドール投与群に比べて、血中および尿中カルシウム増加の有害事象が多い。

・副作用は血中Ca濃度の上昇や尿路結石があるため定期的な血中ならびに尿中Ca濃度の測定が必要

・活性型ビタミンD3製剤は、一般にカルシウム製剤との併用で高カルシウム血症を誘発する可能性があり、併用注意となっている。服薬指導時には、サプリメントのカルシウム製剤も含め、服用していないかどうかを確認する。

・ビタミンD製剤を投与中は血清カルシウム値を定期的(3~6カ月に1回程度)に測定し、異常が認められた場合は直ちに休薬し、適切な処置を行う必要がある。

アルファカルシドール(アルファロール®、ワンアルファ®) 1回0.5μg 1日1回 夕食後

・アルファカルシドール(1α-OH-D3 )は、カルシトリオール(1α,25-(OH)2 -D3 )のプロドラッグ。

・肝臓で側鎖の25位が水酸化され、活性型のカルシトリオールに変換される。

・カルシトリオールは、小腸、骨、腎臓などの標的器官に運ばれ、カルシウムの吸収促進、副甲状腺ホルモンレベルの改善など生理活性を示す。

エルデカルシトール(エディロール®)

・活性型ビタミンD3製剤

コメント