騒音障害防止のためのガイドライン(令和5年4月改訂)

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について(令和5年4月 20 日)

リーフレット~騒音障害防止のためのガイドラインを改訂しました~

2023年、「騒音障害防止のためのガイドライン」が約30年ぶりに改訂

・職場における騒音は、人体にとって有害な作業環境のひとつです。騒音に関する健康障害を防止するため、平成4年(1992年)に「騒音障害防止のためのガイドライン」が策定され、国をあげて騒音防止に努めてきました。

・しかしながら、業種によっては取組みが進んでいないと考えられる作業場も多く、また、ガイドライン策定後にも技術の発展や知見の蓄積があったことから、同ガイドラインは見直しが行われ、2023年度に改訂された。

騒音障害防止ガイドライン改訂の要点

2023年度に改訂された騒音障害防止ガイドラインの要点は次のようになっています。

② 騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加

③ 聴覚保護具の選定基準の明示

④ 騒音健康診断の検査項目の見直し

「騒音障害防止のためのガイドライン」2023年改訂の要点:

① 騒音障害防止対策の管理者を選任する

・事業者は、安全衛生推進者や衛生管理者等から「騒音障害防止対策の管理者」を選任することが求められています。そして、ガイドラインの事項について取り組ませることが定められています。

・なお、建設工事現場等において、元方事業者は、関係請負人が本ガイドラインで定める事項を適切に実施できるよう、指導および助言を行う必要があります。

・騒音障害防止対策の管理者は、労働者に対して聴覚保護具の正しい使用方法を指導し、また適切に使用されているかを目視で確認します。

② 騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加

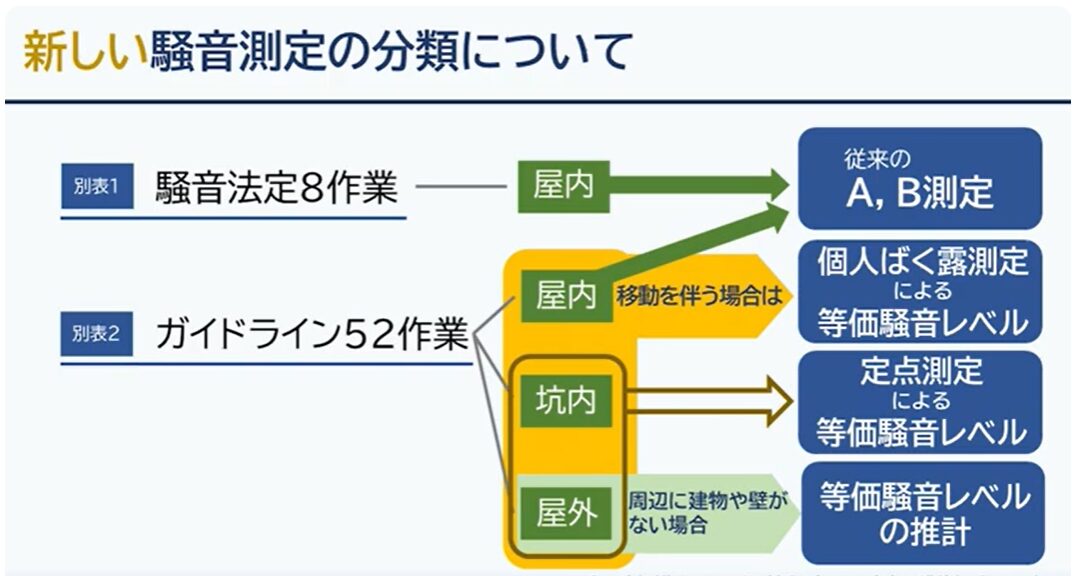

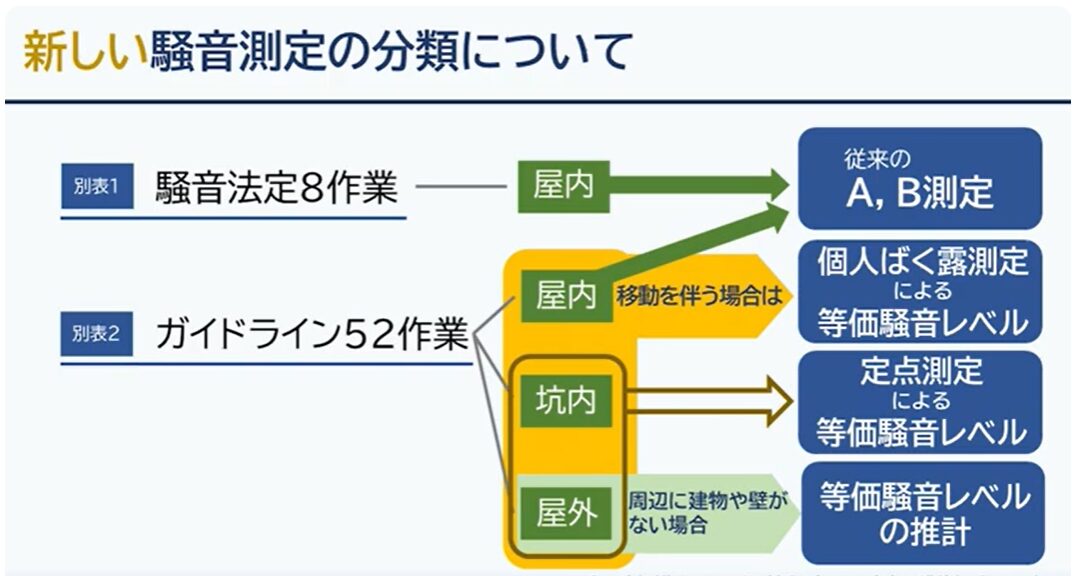

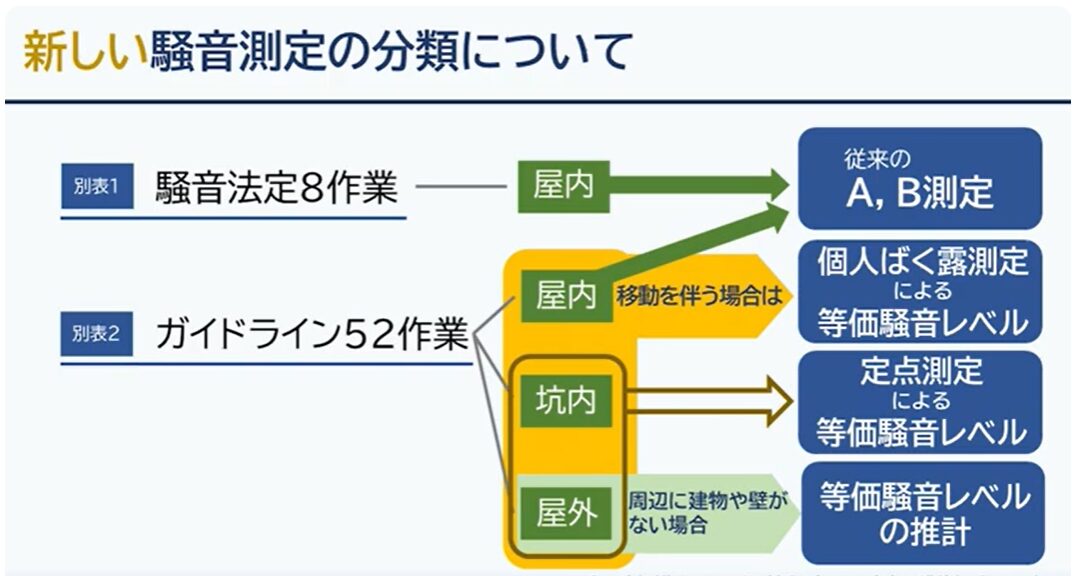

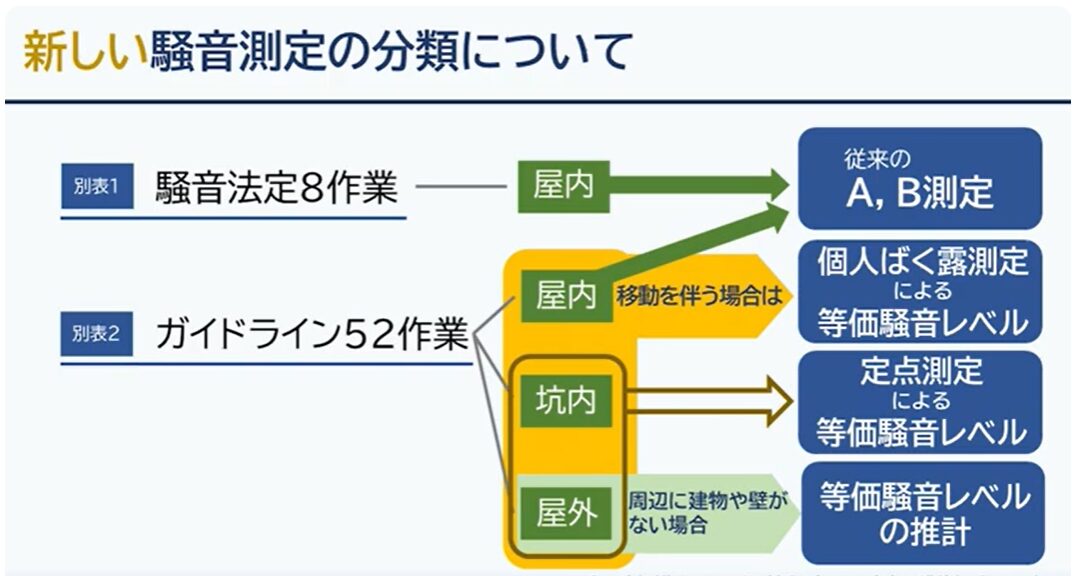

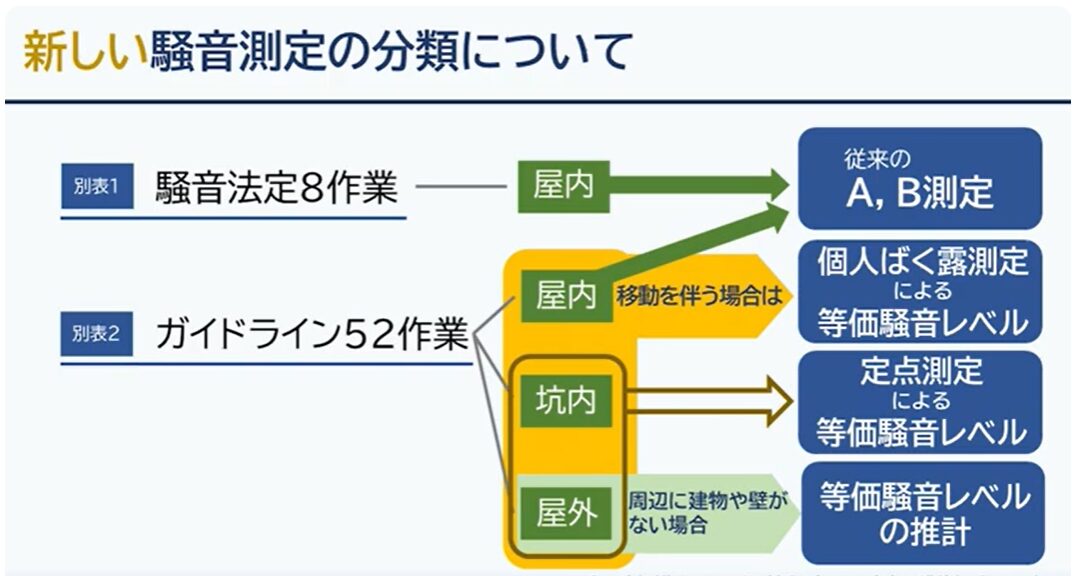

・作業環境管理について、新ガイドラインでは、「別表第1に掲げる作業場」(労働安全衛生規則に基づき、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定することが義務付けられている屋内作業場(8作業場):著しい騒音を発する作業場)と、「別表第2に掲げる作業場」(労働安全衛生規則上の義務付けはなされていないが、等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい作業場(52作業場))に区分する。

・さらに、「別表第2に掲げる作業場」を、「屋内作業場」「坑内の作業場」「屋外の作業場」に区分し、それぞれ作業環境管理の方法が定められています。

・「別表第1に掲げる作業場」(労働安全衛生規則に基づき、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定することが義務付けられている屋内作業場(8作業場):著しい騒音を発する作業場)は、従来のA、B測定による等価騒音レベルの測定を行う。

・「別表第2に掲げる屋内作業場」は、「従来のA、B測定による等価騒音レベルの測定」、または騒音源が移動する場合等においては「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」を行うことができる。

・「別表第2に掲げる坑内作業場」は「定点測定による等価騒音レベルの測定」、または騒音源が移動する場合等においては、「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」を行うことができる。

・「別表第2に掲げる屋外作業場」では、「定点測定による等価騒音レベルの測定」または「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」を行うことができる。また地面の上に騒音源があって、周辺に建物や壁などがない場所については、「等価騒音レベルの推計」を行うことができる。

③ 聴覚保護具の選定基準の明示

・JIS T8161-1に基づき測定された遮音値を目安とし、必要かつ十分な遮音値のものを選定するよう追加された。

・聴覚保護具について、事業者が保護具を選ぶ際にも規格をクリアしたものを選ぶ必要があります。

・具体的には、日本産業企画(JIS)T8161-1に規定する試験方法によって測定された遮音値が目安となり、必要かつ充分な遮音値のもの選定することが定められています。

・注意点としては、必要以上に遮音値の大きい保護具を使ってしまうと、かえって周囲の音を聴くことや、必要な会話が出来なくなってしまうことが考えられます。危険作業等においてはこういった点に気をつけましょう。

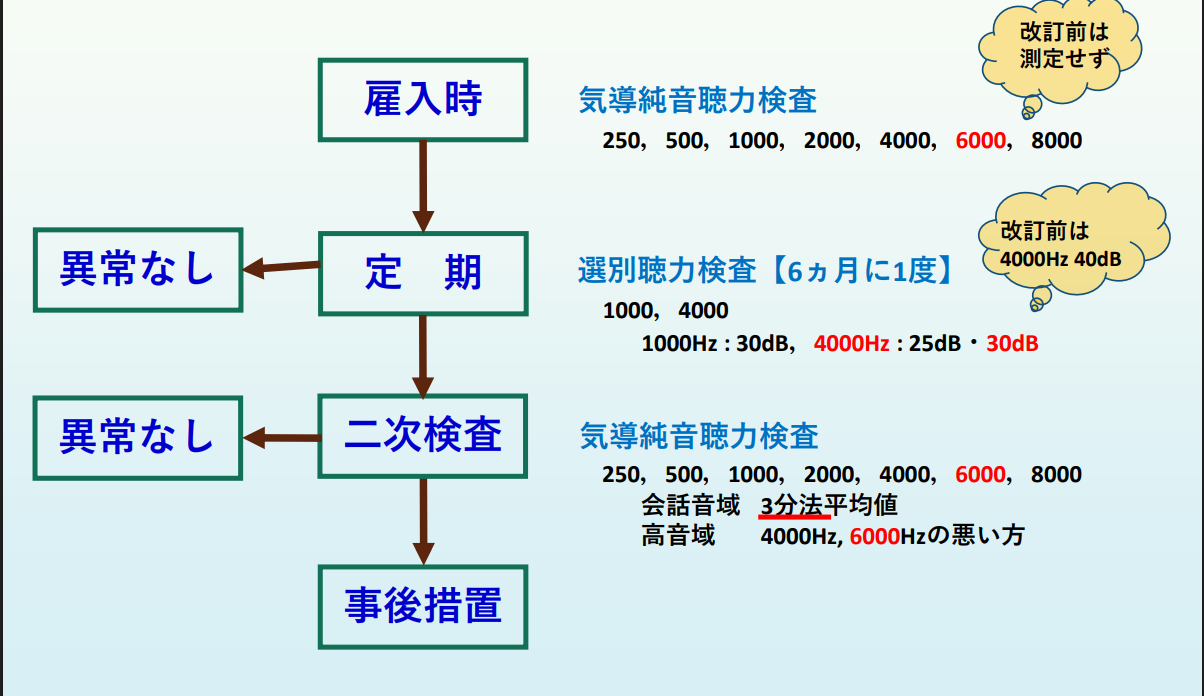

④ 騒音健康診断の検査項目の見直し

1) 「雇入れ時または配置替え時」、「定期健康診断(騒音)の二次検査」での聴力検査に、6000Hzの検査を追加しました。

・騒音性難聴の初期では、C5 dipより先に6000Hzから下がることがあるため、見逃さないために追加された。

2)定期健康診断(騒音)における4000Hzの聴力検査の音圧を、40dBから25dBおよび30dBに変更しました。

・定期健康診断(騒音)における4000ヘルツの聴力検査の音圧(カットオフ値)を、これまでの「40dB」から「25dBおよび30dB」に変更となりました(厳しくなった)。

・ただし判定は30dBのみが基準で、25ⅾBは参考のみ

・なお、健康診断の結果の評価に基づいて症状が認められるような場合には、騒音作業に従事する時間の短縮や配置転換など、必要な措置を講じます。

・そして、この健康診断の結果については5年間の保存義務があり、事業者の義務となっています。

騒音職場改善策

① 作業環境測定による、騒音に関する問題点の把握

② 騒音を発生させる原因の除去(本質安全化)や、騒音の発生を小さくすることなど

③ 騒音源の密閉化や遮蔽などによる、騒音の低下(工学的対策)

④ 作業手順の作製や労働衛生教育による、騒音にばく露されない作業の推進

⑤ 保護具の適切な選択、正しく確実な使用、正しい管理の推進

騒音の作業環境測定方法

・作業環境管理について、新ガイドラインでは、「別表第1に掲げる作業場」(労働安全衛生規則に基づき、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定することが義務付けられている屋内作業場(8作業場):著しい騒音を発する作業場)と、「別表第2に掲げる作業場」(労働安全衛生規則上の義務付けはなされていないが、等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい作業場(52作業場))に区分する。

・さらに、「別表第2に掲げる作業場」を、「屋内作業場」「坑内の作業場」「屋外の作業場」に区分し、それぞれ作業環境管理の方法が定められています。

・作業場に応じた測定方法により等価騒音レベルを測定し、結果を評価し、評価結果に応じて措置を行い、記録することでを行うこと。

「別表第1に掲げる作業場」

・労働安全衛生規則に基づき、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定することが義務付けられている屋内作業場(8作業場):著しい騒音を発する作業場

・6月以内ごとに1回、定期に、「作業環境測定(従来のA測定、B測定)による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、評価、措置及び記録を行うこと。

・施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。

騒音の作業環境測定(従来のA測定、B測定)

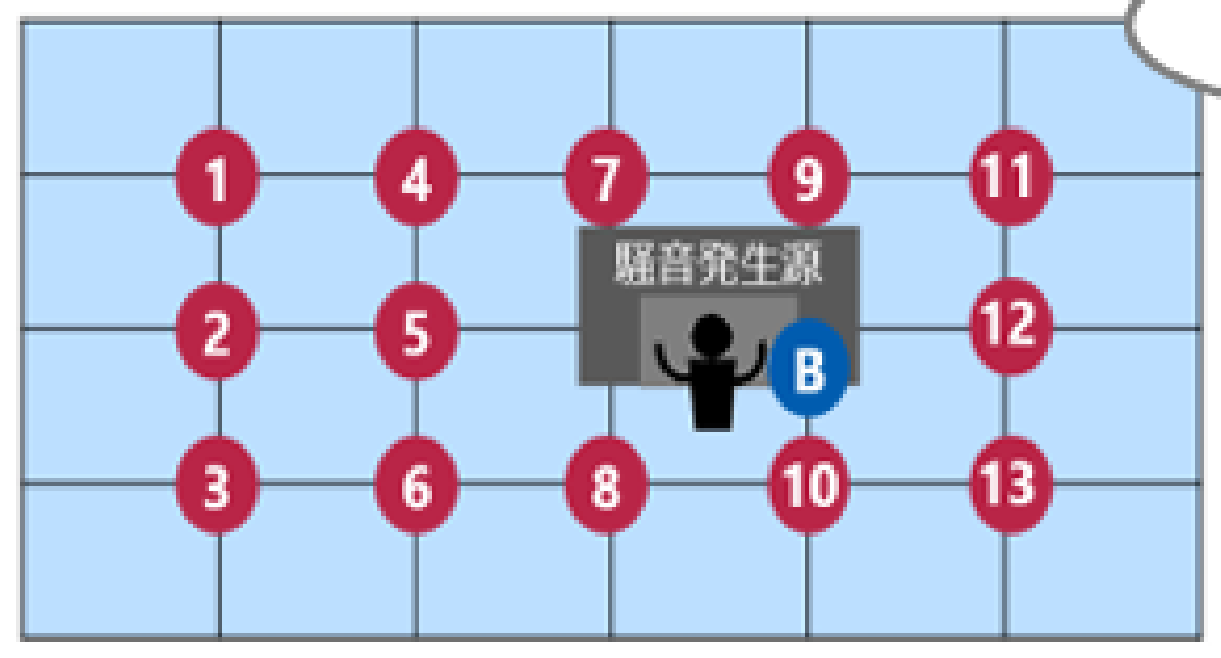

・A測定は縦、横6m以下の等間隔の線の交点、高さ1.2~1.5mで測定

・B測定は、音源に近接して作業が行われる場合に、騒音作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、作業が行われる位置で測定する。

・1測定点につき10分間以上継続して行う

「別表第2に掲げる作業場」

・労働安全衛生規則上の義務付けはなされていないが、等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい作業場(52作業場)

・「別表第2に掲げる作業場」はさらに、「屋内作業場」「坑内の作業場」「屋外の作業場」に区分され、それぞれ作業環境管理の方法が定められています。

① 騒音の作業環境測定:『「別表第2に掲げる作業場」の』屋内作業場

・6月以内ごとに1回、定期に、「作業環境測定(従来のA測定、B測定)による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、評価、措置及び記録を行うこと。

・施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。

・騒音源が移動する場合等においては、「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことができる(定点測定が原則)。

・第Ⅰ管理区分に区分されることが継続している場所又は等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場所については、定期に行う測定を省略することができる。

※「騒音源が移動する場合等」とは:

例えば、手持動力工具を使用する場合等が想定される。手持動力工具を使用する業務を行う作業場については、「個人ばく露測定」を行い、措置及び記録を行うことが望ましい。

② 騒音の作業環境測定:『「別表第2に掲げる作業場」の』坑内の作業場

・6月以内ごとに1回、定期に、「定点測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、評価、措置及び記録を行うこと。

※定点測定とは:

騒音作業が行われる時間のうち、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間に、作業が行われる位置での測定。10分間以上継続して行う(内容的にはB測定と同じ)

・騒音源が移動する場合等においては、「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、措置及び記録を行うことができる(定点測定が原則)。

・・施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。

・等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場所については、定期に行う測定を省略することができる。

③ 騒音の作業環境測定:『「別表第2に掲げる作業場」』の屋外作業場

・6月以内ごとに1回、定期に、「定点測定による等価騒音レベルの測定」または「個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定」に基づき、測定、評価、措置及び記録を行うこと。

・施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。

・地面の上に騒音源があって、周辺に建物や壁等がない場所については、「等価騒音レベルの推計」に基づき、騒音レベルを推計し、その推計値を測定値とみなして、措置及び記録を行うことができる。

・等価騒音レベルが継続的に85dB未満である場所については、当該定期に行う測定を省略することができる。

・施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合は、その都度、測定すること。

個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定:

個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定:

・「別表第2に掲げる作業場」(労働安全衛生規則上の義務付けはなされていないが、等価騒音レベルが85dB以上になる可能性が大きい作業場(52作業場))で、騒音源が移動する場合等においては、個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定に基づいて、測定を行うことができる。

① 同種の業務を行うグループごとに1台以上のばく露計による測定を行うこと。

② ばく露計のマイクロホン部分を測定対象者の頭部、首又は肩の近くに装着すること。

③ 測定対象者に、終日又は半日、ばく露計を装着させたままで騒音作業を行わせることにより、騒音作業に従事する時間の等価騒音レベルを測定する。

ただし、2時間ごとに反復継続する作業を行うことが明らかな場合等、一定時間の測定を行うことで作業時間全体の等価騒音レベルを算定することが可能な場合は、測定の開始から終了までの時間が1時間以上であれば、測定時間を短縮してよい。

④ 測定を開始する前に、測定対象者にばく露計が正しく装着されていることを確認する。測定対象者は、測定中にばく露計が落下したり、マイクロホン部分が作業着等で覆われたりすることがないよう注意する。

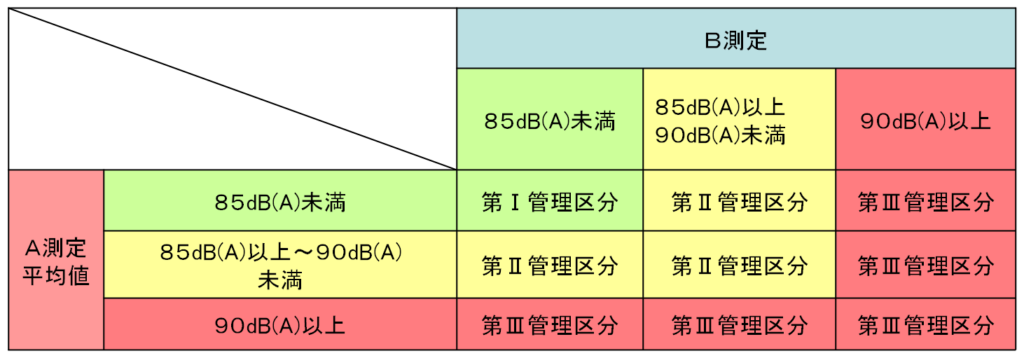

管理区分に応じた措置

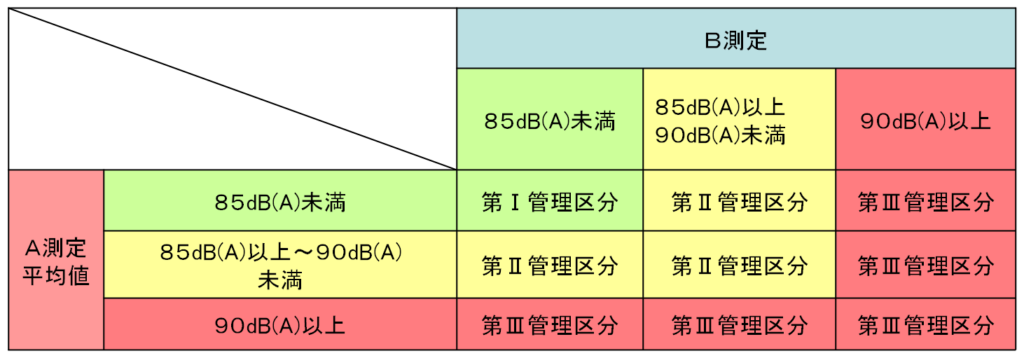

第Ⅰ管理区分:等価騒音レベルが85dB未満

当該場所における作業環境の継続的維持に努めること。

第Ⅱ管理区分:等価騒音レベルが85dB以上90dB未満

ア 標識によって、当該場所が第Ⅱ管理区分であることを明示する等の措置を講ずること。

イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、管理区分が第Ⅰ管理区分となるよう努めること。

ウ 騒音作業に従事する労働者に対し、必要に応じ、聴覚保護具を使用させること。

※ 手持動力工具を使用する業務については、継続して第Ⅰ管理区分または等価騒音レベルが85dB未満の場合を除き、必ず聴覚保護具を使用させる

第Ⅲ管理区分:等価騒音レベルが90dB以上

ア 標識によって、当該場所が第Ⅲ管理区分であることを明示する等の措置を講ずること。

イ 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他の作業環境を改善するため必要な措置を講じ、管理区分が第Ⅰ管理区分又は第Ⅱ管理区分となるよう努めること。

なお、作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該場所について、当該措置を講ずる直前に行った作業環境測定と同様の方法で作業環境測定を行い、その結果の評価を行うこと。

ウ 騒音作業に従事する労働者に(必ず)聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を管理者に確認させるとともに、聴覚保護具の使用について、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示すること。

※ 手持動力工具を使用する業務については、継続して第Ⅰ管理区分または等価騒音レベルが85dB未満の場合を除き、必ず聴覚保護具を使用させる

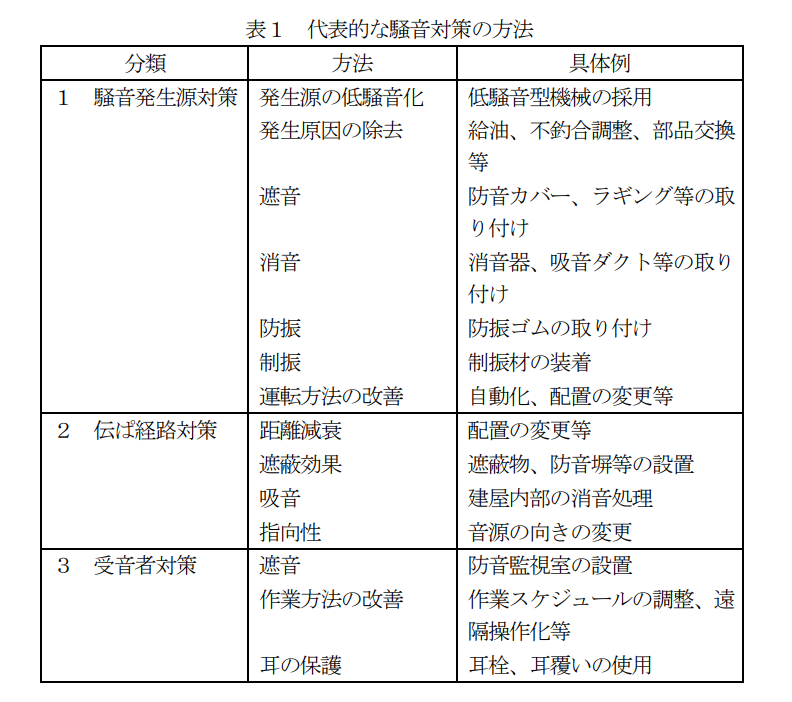

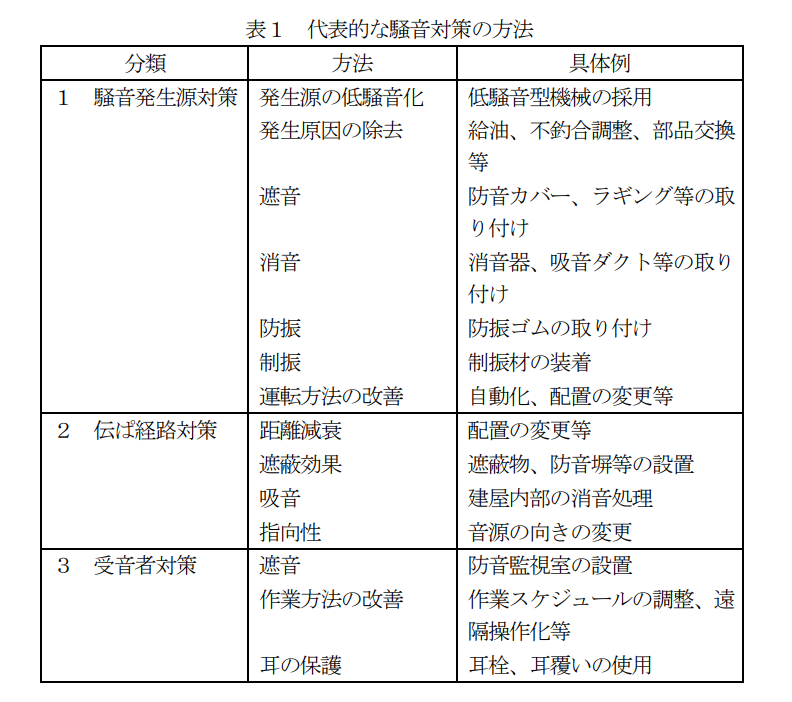

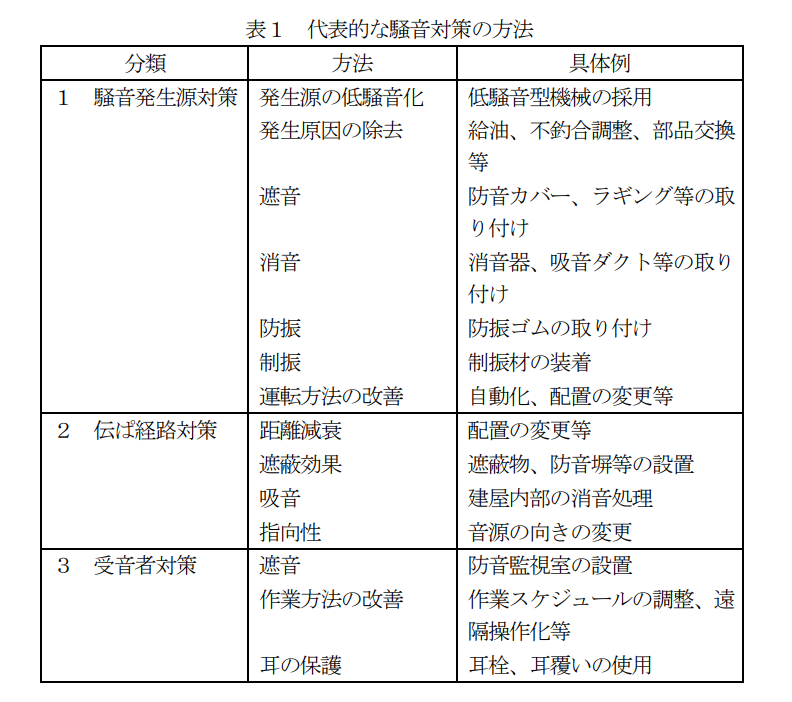

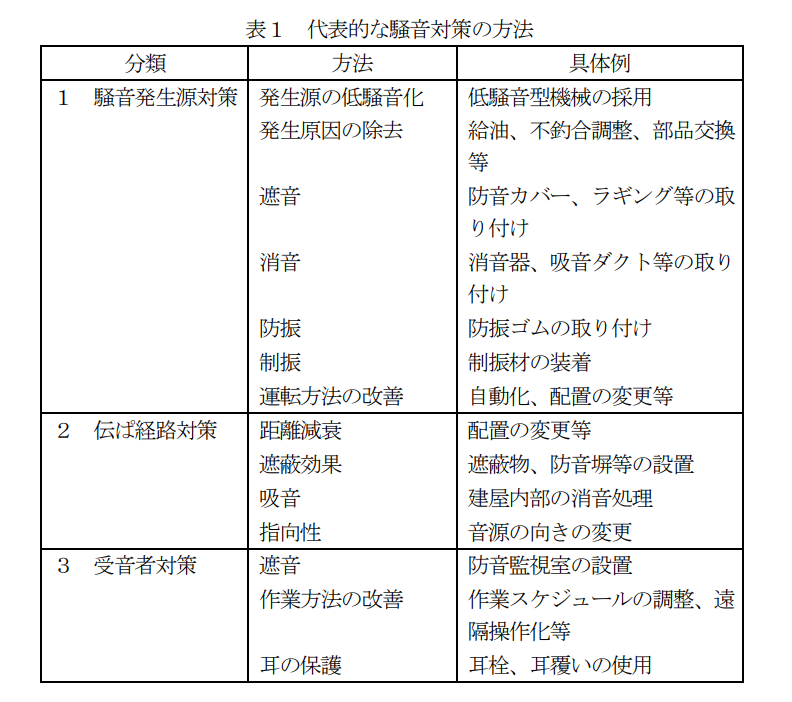

結果に基づく措置(代表的な騒音対策の方法)

代表的な騒音対策の3つの方法:「騒音発生源対策」「伝ぱ経路対策」「受音者対策」:

代表的な騒音対策の方法 1)騒音発生源対策:

・発生源の低騒音化: 低騒音型機械の採用

・発生原因の除去: 給油、不釣合調整、部品交換等

・遮音: 防音カバー、ラギング等の取り付け

※ラギング:配管やダクトなどの表面に保温材や遮音材を巻き付け、覆うこと、またはそのための材料を指し、防音や保温を目的とします。

・消音: 消音器、吸音ダクト等の取り付け

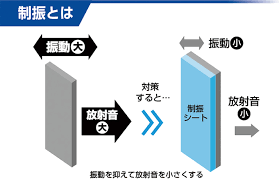

・防振(振動源と支持構造の間に弾性体を入れ、振動が伝わるのを絶縁すること): 防振ゴムの取り付け

・制振(振動源に直接材料を貼り付けるなどして振動そのものを減衰(熱に変換)させること): 制振材の装着

・運転方法の改善: 自動化、配置の変更等

代表的な騒音対策の方法 2)伝ぱ経路対策:

距離減衰: 配置の変更等

遮蔽効果: 遮蔽物、防音塀の設置

吸音: 建屋内部の消音処理

指向性: 音源の向きの変更

代表的な騒音対策の方法 3)受音者対策:

遮音: 防音監視室の設置

作業方法の改善: 作業スケジュールの調整、遠隔操作化等

耳の保護 :耳栓、耳覆いの使用

騒音障害防止対策(3管理)

労働衛生コラムNo.12 『騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について』

騒音の作業環境管理:

1 騒音発生源対策

発生源の低騒音化: 低騒音型機械の採用

発生原因の除去: 給油、不釣合調整、部品交換等

遮音: 防音カバー、ラギング等の取り付け

※ラギング:配管,ダクトなどの防音,保温のためにロックウール,グラスウールなどの吸音材料,鉄板などの遮音材料,またはこれらを組合せた材料を対象機器表面に巻付けたもの,あるいはこれらの材料で機器表面を覆ったものをラギングと呼んでいる.

消音: 消音器、吸音ダクト等の取り付け

防振: 防振ゴムの取り付け

制振: 制振材の装着

運転方法の改善: 自動化、配置の変更等

2 伝ぱ経路対策

距離減衰: 配置の変更等

遮蔽効果: 遮蔽物、防音塀の設置

吸音: 建屋内部の消音処理

指向性: 音源の向きの変更

3 受音者対策

遮音: 防音監視室の設置

作業方法の改善: 作業スケジュールの調整、遠隔操作化等

耳の保護 :耳栓、耳覆いの使用

作業管理:

⑴ 聴覚保護具の使用(聴覚保護具の選択と着用方法):

ア 事業者は、聴覚保護具については、日本産業規格(JIS)T8161-1 に規定する試験方法により測定された遮音値を目安に、必要かつ十分な遮音値のものを選定すること。

なお、危険作業等において安全確保のために周囲の音を聞く必要がある場合や会話の必要がある場合は、遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮すること。

イ 事業者は、管理者に、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導させた上で、目視等により正しく使用されていることを確認すること。

⑵ 作業時間の管理

・事業者は、作業環境を改善するための措置を講じた結果、第Ⅰ管理区分とならない場合又は等価騒音レベルが 85 ㏈未満とならない場合は、日本産業衛生学会が公表している許容基準を参考に、労働者が騒音作業に従事する時間の短縮を検討すること。

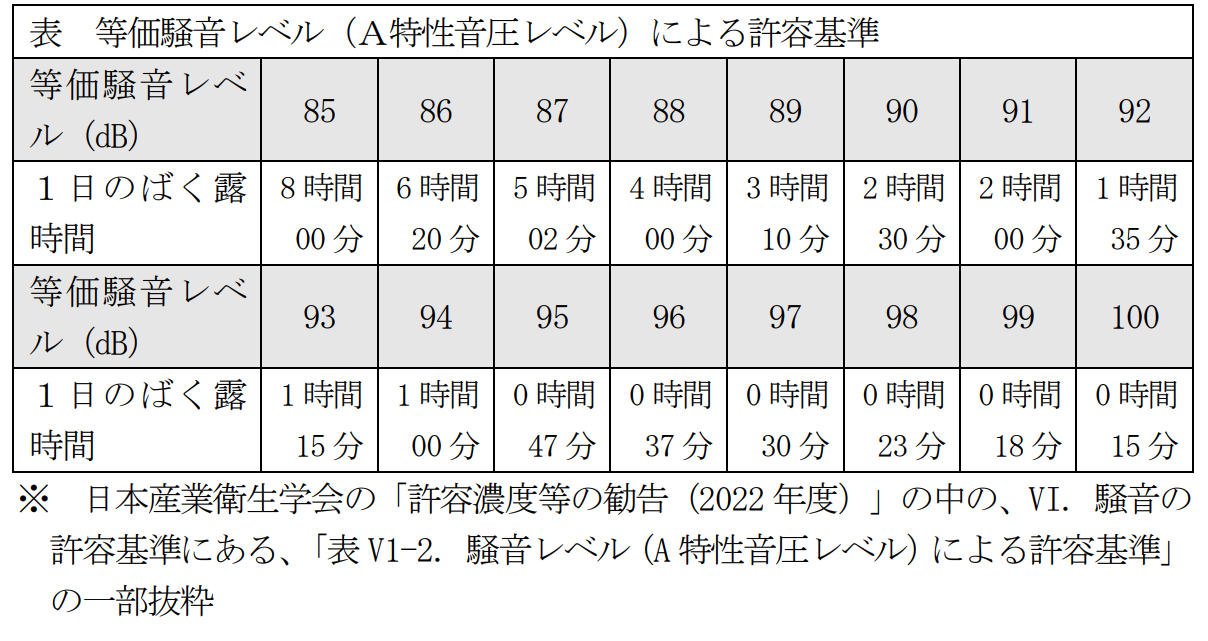

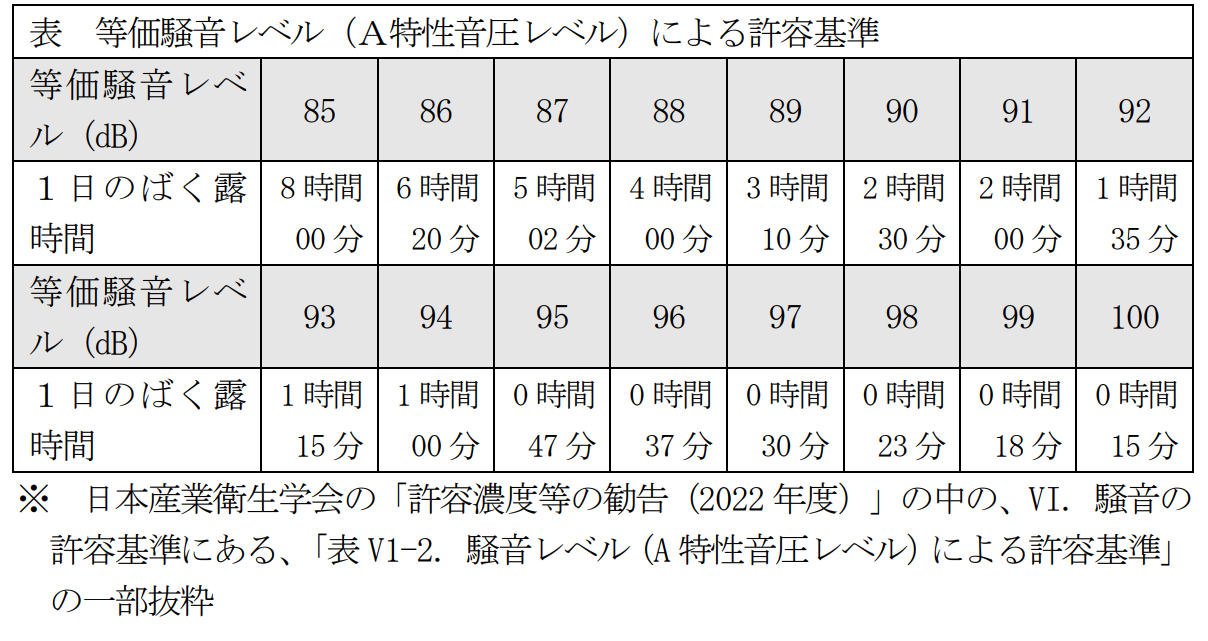

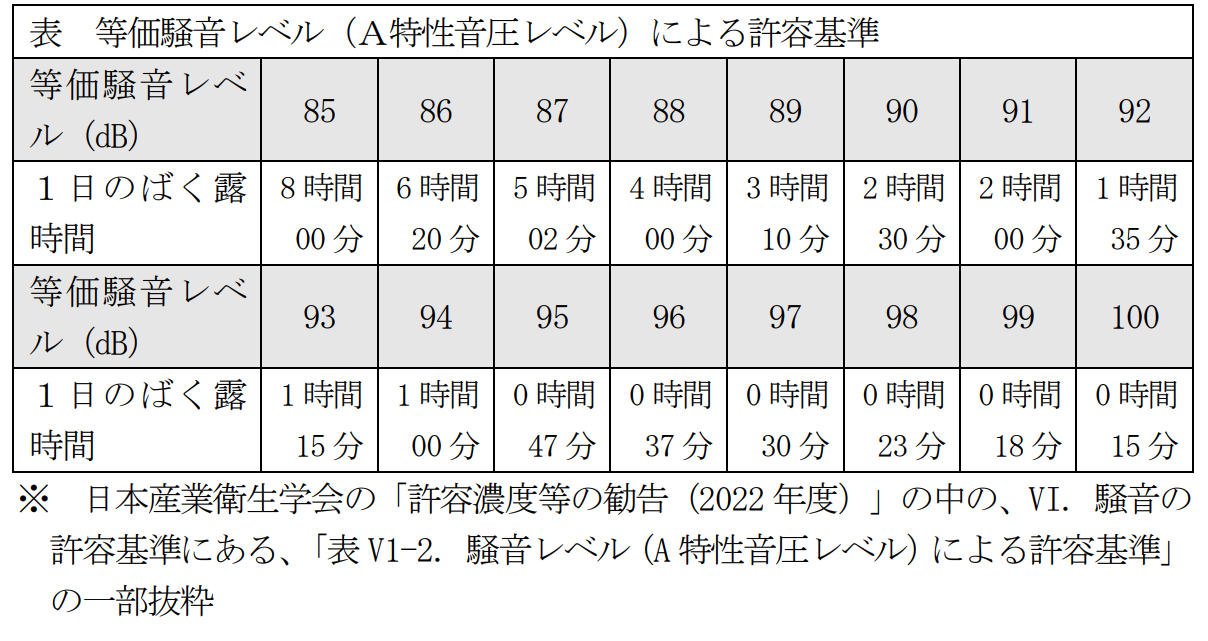

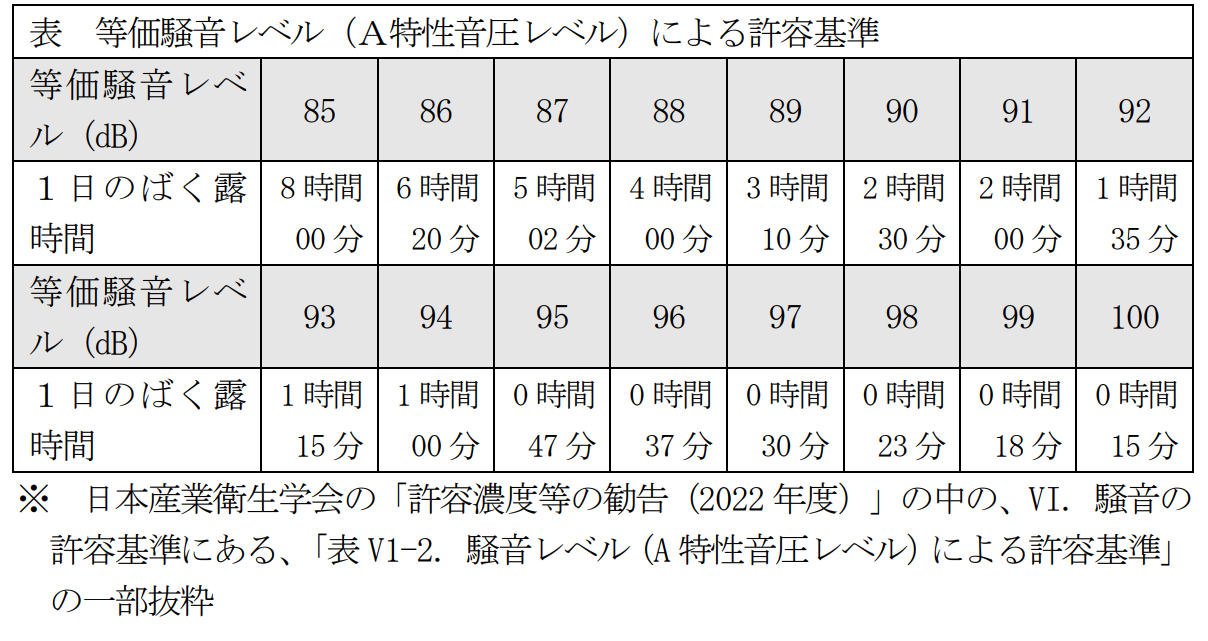

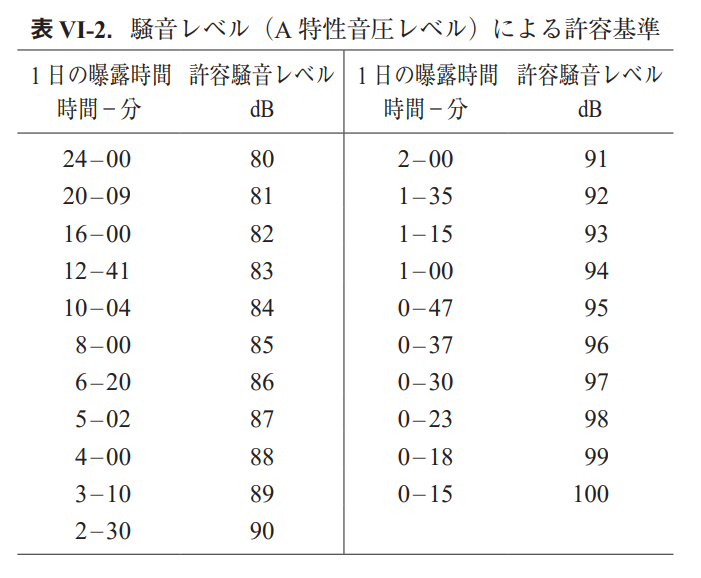

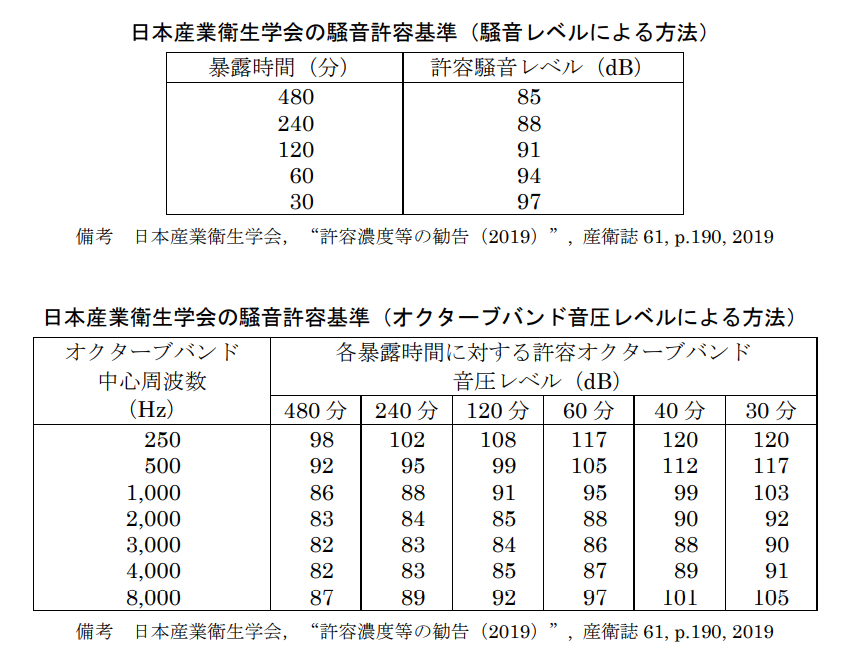

(口頭試問)「騒音の許容基準」とは:

・日本産業衛生学会が公表している許容基準。

・この基準以下であれば、1日8時間以内のばく露が常習的に10年以上続いた場合であっても聴力の低下がそれほどないと期待される等価騒音レベルと1日のばく露時間の基準(1 kHz 以下の周波数で10 dB 以下、2 kHz 以下で15 dB以下、3 kHz 以上の周波数で20 dB 以下の聴力低下にとどめられると期待される)。

日本産業衛生学会が勧告する騒音のばく露許容基準による1日の騒音ばく露限度時間:

85ⅾBの騒音のばく露許容基準による1日のばく露限度時間:8時間

88ⅾB:4時間

90dB:2時間30分

91ⅾB:2時間

※ 3㏈倍時間のルール:3dB増える毎に許容時間は半減する

・衝撃音による騒音の許容基準は別に設けられており、1 日におけるの衝撃音にさらされる回数が100 回以上になると定められた補正値を使用して、どれほどの音の強さまで許容できるかが、衝撃音の長さによって定められている。

遮音値について

・遮音値とは、聴覚保護具が音をさえぎる能力を示す数値で、聴覚保護具を着用することで環境中の騒音を着用者がどれだけ下げられるかを示す目安値である。遮音値は周波数によってその値が異なります。

・それぞれの等価騒音レベルで聴覚保護具を使用した場合、その聴覚保護具の遮音値を引いた値に応じた許容基準以下の時間であれば、聴力の低下を一定以下に留めることが期待できるとされています。

計算式の例)

『作業場音圧レベル』 - 『SNR 値』 = 『聴覚保護具使用時の騒音レベル』

100dBの場合 - 25dB = 75dB

・騒音対策を講じても 第1管理区分または等価騒音レベルが85デシベル未満とならない場合は表を参考に、騒音作業に従事する時間を短縮するという対策もある。

等価騒音レベル(A特性音圧レベル)による1日の騒音ばく露限界時間の例:

85dB:8時間

88dB:4時間

91dB:2時間

94dB:1時間

健康管理:

騒音健康診断

参照:騒音健康診断

雇入時等健康診断

定期健康診断

2次検査

1) 騒音作業に関する「雇い入時」の健康診断で実施すべきとされている純音聴力検査の周波数は250 ヘルツ、500 ヘルツ、1,000 ヘルツ、2,000 ヘルツ、4,000 ヘルツ、6,000 ヘルツ及び 8,000 ヘルツにおける7つの周波数の聴力の検査

※ 騒音性難聴の初期では、C5 dipより先に6000Hzから下がることがあるため、見逃さないために6000Hzが追加された。

2)騒音作業に関する「定期健康診断」の聴力検査は1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査(1,000ヘルツについては30dB、4,000ヘルツについては25dB及び30dBの音圧での検査)

※定期健康診断(騒音)における4000ヘルツの聴力検査の音圧(カットオフ値)を、これまでの「40dB」から「25dBおよび30dB」に変更となりました(厳しくなった)。

ただし判定は30dBのみが基準で、25ⅾBは参考のみ

・なお、健康診断の結果の評価に基づいて症状が認められるような場合には、騒音作業に従事する時間の短縮や配置転換など、必要な措置を講じます。

・そして、この健康診断の結果については5年間の保存義務があり、事業者の義務となっています。

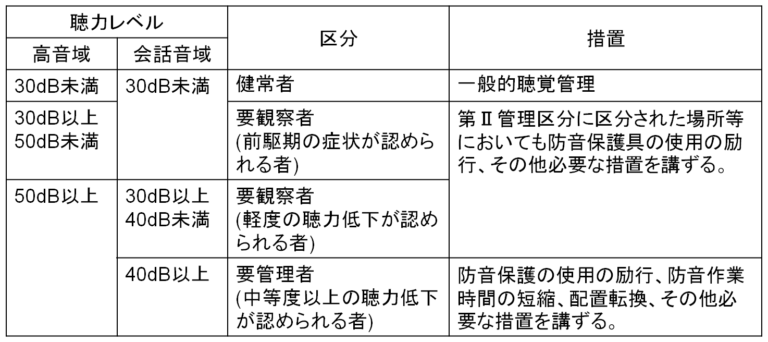

⑵ 騒音健康診断結果に基づく事後措置

事業者は、健康診断の結果の評価に基づき、次に掲げる措置を講ずること。

ア 前駆期の症状が認められる者及び軽度の聴力低下が認められる者に対しては、第Ⅱ管理区分に区分された場所又は等価騒音レベルが85dB 以上90dB 未満である場所においても、聴覚保護具を使用させるほか、必要な措置

イ 中等度以上の聴力低下が認められる者に対しては、聴覚保護具を使用させるほか、騒音作業に従事する時間の短縮、配置転換その他必要な措置

⑶ 騒音健康診断結果の記録及び報告

事業者は、健康診断を実施したときは、その結果を記録し、5年間保存すること。

また、定期健康診断については、実施後遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告すること。

聴力保護のための対策

① 騒音発生作業を自動化して周囲を遮蔽する、遮蔽されたケースの中に手を入れて作業を行うようにするなどの工学的対策をとること。

② 6か月を超えない期間ごとに1回、定期に作業環境測定を行い、その結果を評価して管理区分を決定し、第Ⅲ管理区分となったときは適切な対策を取ること。なお、作業環境測定の結果、評価の結果、結果に基づいてとった対策を3年間保存すること。

③ 新たに労働者を騒音作業に就けるとき、及びその後、6か月を超えない期間ごとに1回、定期に健康診断を行うこと。有所見者については、オージオメータによる250,500,1,000,2,000,4,000,8,000Hzにおける聴力の検査を行うこと。

④ 新たに労働者を騒音作業に就けるとき、騒音の人体に及ぼす影響及び聴覚保護具の使用について教育を行うこと。

⑤ 作業者に適切な保護具を使用させる、騒音作業時間を減じる、関係のない労働者を騒音職場に立ち入らせない等の作業の改善を行うこと。

騒音の許容基準(日本産業衛生学会)

日本産業衛生学会が公表している許容基準

・定められている音の強さで、騒音に1 日8 時間以内、常習的に10 年以上さらされた場合であっても聴力の低下がそれほどないと期待される騒音レベル(1 kHz 以下の周波数で10 dB 以下、2 kHz 以下で15 dB以下、3 kHz 以上の周波数で20 dB 以下の聴力低下にとどめられると期待される)。

・この許容基準は騒音のオクターブバンド周波数分析から求めるが、簡易法として騒音レベルの許容基準が示されている。

騒音レベル(A 特性音圧レベル)による許容基準:

この許容基準では騒音の周波数分析を行うことを原則とするが,騒音計の A 特性で測定した値を用いる場合には,表 VI-2に示す値を許容基準とする.

ただし, 1 日の曝露時間が 8 時間を超える場合の許容騒音レベルは, 2交替制等によって, 1 日の曝露時間がやむを得ず 8 時間を超える場合の参考値である.

常時騒音作業に従事する労働者に対して行う「労働衛生教育」

⑴ 管理者に対する労働衛生教育

事業者は、管理者を選任しようとするときは、当該者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。

① 騒音の人体に及ぼす影響

② 適正な作業環境の確保と維持管理

③ 聴覚保護具の使用及び作業方法の改善

④ 関係法令等

⑵ 騒音作業に従事する労働者に対する労働衛生教育

事業者は、騒音作業に労働者を常時従事させようとするときは、当該労働者に対し、次の科目について労働衛生教育を行うこと。

ただし、第Ⅰ管理区分に区分されることが継続している場所又は等価騒音レベルが継続的に 85 ㏈未満である場所において業務に従事する労働者については、当該教育を省略することができ

る。

① 騒音の人体に及ぼす影響

② 聴覚保護具の使用

聴覚保護具

聴覚保護具の選択と着用方法に関して留意すべき事項:

(騒音障害防止のためのガイドライン)

7 作業管理

⑴ 聴覚保護具の使用

ア 事業者は、聴覚保護具については、日本産業規格(JIS)T8161-1 に規定する試験方法により測定された遮音値を目安に、必要かつ十分な遮音値のものを選定すること。

なお、危険作業等において安全確保のために周囲の音を聞く必要がある場合や会話の必要がある場合は、遮音値が必要以上に大きい聴覚保護具を選定しないよう配慮すること。

イ 事業者は、管理者に、労働者に対し聴覚保護具の正しい使用方法を指導させた上で、目視等により正しく使用されていることを確認すること。

(解説)

4 「7 作業管理」について

⑴ 聴覚保護具の使用

・聴覚保護具の使用に当たっては、次の点に留意する必要がある。

ア 聴覚保護具は、騒音発生源対策、伝ぱ経路対策等による騒音レベルの低減化を十分に行うことができない場合に、二次的に使用するものであること。

イ 聴覚保護具には耳栓と耳覆い(イヤーマフ)があり、耳栓と耳覆いのどちらが適切であるかは、作業の性質や騒音の特性で決まるが、非常に強烈な騒音に対しては耳栓と耳覆いとの併用が有効であること。

ウ 耳栓を使用する場合、人によって耳の穴の形や大きさが異なるので、その人に適したものを使用すること。

エ 聴覚保護具は、装着の緩みや隙間があると十分な効果が得られないので、正しく使用すること。また、作業中、緩んだ場合には、その都度装着し直すこと。

オ 騒音作業を有する作業場では、会話によるコミュニケーションが阻害される場合が多いが、聴覚保護具の使用はさらにこれを増大させる可能性があるので、適切な意思伝達手段を考える必要があること。また、非常の際の警報には音響ではなく、赤色回転灯などを用い二次災害の防止に配慮すること。

SNR

・SNR(Single Number Rating)は、国際規格ISO4969-2に従ってテストされた単一値のノイズリダクション値です。

・作業現場の騒音測定を C 特性で行ったら,95dB あったとします。そしてもし聴力保護具に<SNR 30>のラベルが貼付されていたとします。

その場合(95-30)で,その聴力保護具を使用することにより作業現場の騒音が65dB になったと計算します。すなわち,

「C 特性騒音レベル-SNR 値」

という単純な引算のみで聴力保護具使用時の騒音レベルが求められるのです。

コメント