疾患

・皮膚から筋肉までの軟部組織の壊死性感染症全般を指す。

・表層の筋膜を主座とする事が多いため「壊死性筋膜炎」とも呼ばれるが、実際は皮膚から筋肉までの軟部組織の壊死性感染症全般を指す。

• それらを包括的に理解し、正しく共通のマネジメントを行うために、最近では「壊死性軟部組織感染症(Necrotizing soft-tissue infection:以下NSTI) 」の呼称が推奨されている。

・ NSTIは典型的には筋膜を主座として拡がる。その理由は筋肉と比べて筋膜の血流が少ないためである。そのため、初期にはその表層の組織(皮膚や皮下組織)には所見が出ず、見た目だけでは分からない。

分類

NSTIは原因微生物により嫌気性菌(Bacteroides属,Peptostreptococcus属,Clostridium属など)と腸

内細菌科細菌(大腸菌,肺炎桿菌,Proteus属など),レンサ球菌や緑膿菌などの多菌種による混

合感染の「Type I」と,A群レンサ球菌またはS.aureus,A. hydrophilaやV. vulnificusの単一感染

の「Type II」に分類される.

Type I

・I型NSTIは,典型的には体幹および会陰に生じ,通常はA群レンサ球菌(例,化膿レンサ球菌[Streptococcus pyogenes])や好気性細菌と嫌気性細菌(例,Bacteroides属)の混合感染などの複数菌感染により発生する。

・典型的には,これらの菌は隣接部にある潰瘍,感染巣,または外傷から皮下組織へ拡大する。レンサ球菌については,血流に乗って遠隔部位の感染巣から到達することもある。

・会陰の病変(フルニエ壊疽とも呼ばれる)は,通常は施行後間もない手術,直腸周囲膿瘍,尿道周囲腺の感染,または腹腔内臓器の穿孔による後腹膜感染の合併症である。糖尿病患者は特にI型NSTIのリスクが高い。I型では,しばしば軟部組織内にガスが生じるため,臨床像が単一菌感染症のガス壊疽(クロストリジウム筋壊死[clostridial myonecrosis])に類似する。

Type II

・II型NSTIは単一菌によるもので,最も頻度の高い原因菌はA群β溶血性レンサ球菌であり,黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)が2番目に頻度の高い原因菌である。

・患者は比較的若年で健康上の問題の既往が少ない傾向があるが,違法静注薬物の使用,外傷,または最近の手術の既往がみられることがある。

・本症では急速な局所的拡大と毒素性ショックなどの全身性合併症が起こる可能性がある。

・一部のII型NSTIは通常,温暖な沿岸地域で起きた水中での負傷に伴って発生する。Vibrio vulnificusが通常の原因菌である。

症状

• 臨床所見と解離した激痛

•皮膚所見のある部位を超えて痛みや圧痛、腫脹がある

• 抗菌薬への反応が乏しい

• 皮膚所見の範囲を超えて固い皮下組織を触れる

• 重症感があり、ときに意識障害

• 紅斑の範囲を越えて浮腫や圧痛が存在

• 触診で握雪感(ガスを示唆)

• 水疱性病変 皮膚壊死、斑状出血

• 血圧低下や意識障害などのバイタルサインの異常

✓皮膚所見がない、または軽いのにすごく痛がっている

✓皮膚所見のある部位を超えて痛みや圧痛、腫脹がある

→積極的にNSTIを疑う

フルニエ壊疽

・会陰部に発生する壊死性軟部組織感染症

・背景に糖尿病、肥満などの何らかの免疫抑制状態を有する高齢者に好発する。

・圧倒的に男性に多い

・会陰や会陰部の激痛、腫脹、発赤(赤黒いことも)、発熱などが認められ、しばしばガス産生を伴い水疱形成も認める

・病状は急速に増悪し、敗血症性ショックなどに移行する致死率の高い予後不良な疾患である

検査

・NSTIや敗血症が疑われる場合は全例で血液培養検査を行う必要がある(血液培養が陽性の場合は治療期間が変わってくるため)。

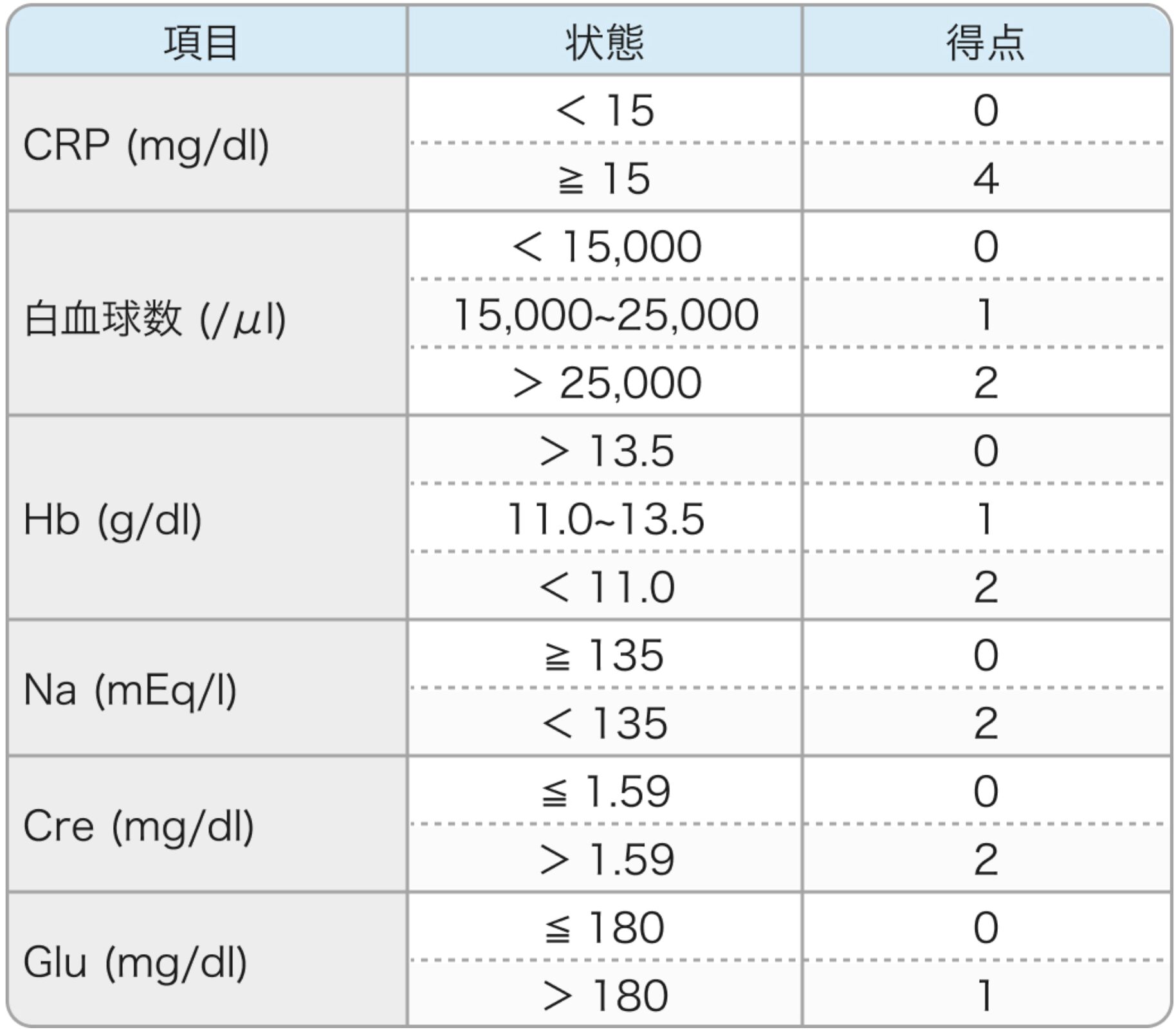

LRINEC score

・LRINEC scoreとは、CRP、WBC、Hb、Na、Cr、血糖を点数化してNSTIの診断に用いる診断ツールである。

• 「13点中6点以上」であれば陽性予測値92%、陰性予測値96%でNSTIの予測が可能としている

• 当然だが、病初期では採血結果に変化が出ないことも多く、早期のNSTIの診断や除外には限界がある( 実際、LRINECスコアが「0」であった壊死性筋膜炎の報告もある)。

参照(このサイトより引用:https://hokuto.app/calculator/HZPGKWEUUdfoY0wrFat2

診断

• 外科的な試験切開は、NSTIを診断するための「唯一の方法」であり、さらに他の皮膚軟部組織感染症との鑑別、適切な培養検体の採取、さらには治療(デブリードマン)にもつながる

• 疾患を疑えば外科あるいは整形外科、皮膚科、形成外科等に積極的にコンサルトし、試験切開を行う事が診断への一番の近道である

治療

内服)

・セファレキシン(ケフレックス®)

1回500mg 1日3回 毎食後

コメント