年次有給期間中に支払うべき金額

・年次有給期間中に支払うべき金額は、原則として「平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金」である。

(労基法第 39 条第9項)

年次有給休暇の計画的付与

・「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度のことをいいます。

・年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではありません。それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。

・年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。

・例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができます。

・なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。

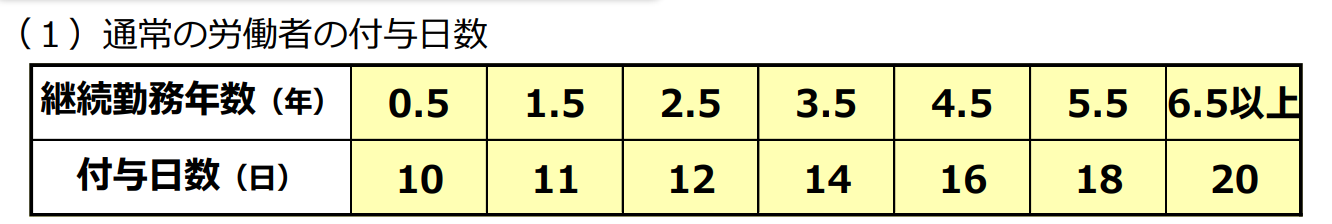

年次有給休暇の付与日数

年次有給休暇の比例付与

・週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数

(通常の労働者の有給休暇日数)×(比例付与対象者の週所定労働日数÷5.2)

※端数は切り捨て

有給休暇の請求権

・年次有給休暇の請求権には「時効」があるので注意が必要です。現在の法制度においては2年で時効消滅します。

・1年で消化しきれなかった有給休暇には「繰越」が認められますが、繰り越しても2年で時効にかかるので、それ以上の累積は会社が特に認めていない限り不可能です。

コメント