血管内皮機能

血管内皮機能とは:

・血管内皮機能とは、血管の内側を覆う内皮細胞層が維持する、生体の血管系の健康や調節機能のことを指します。

・血管内皮機能として、血流調節、血管拡張・収縮、血液の凝固・抗凝固、炎症反応の制御など多様な生理機能がある。

・血管内皮機能が低下すると、動脈硬化や心血管疾患の発症リスクが上昇する。

・血管内皮機能障害は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、加齢、喫煙など様々な因子で引き起こされ、心疾患や脳血管障害の重要なリスク要因となる。

・血管内皮機能の評価が可能な検査として、プレチスモグラフィーとFMD (Flow-Mediated Dilatation、血流依存性血管拡張反応)がある。

プレチスモグラフィー

FMD (Flow-Mediated Dilatation、血流依存性血管拡張反応)

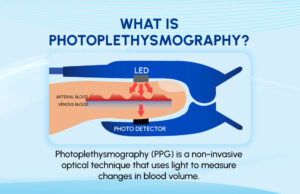

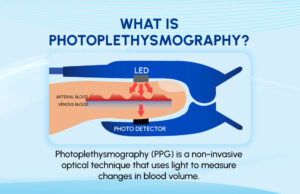

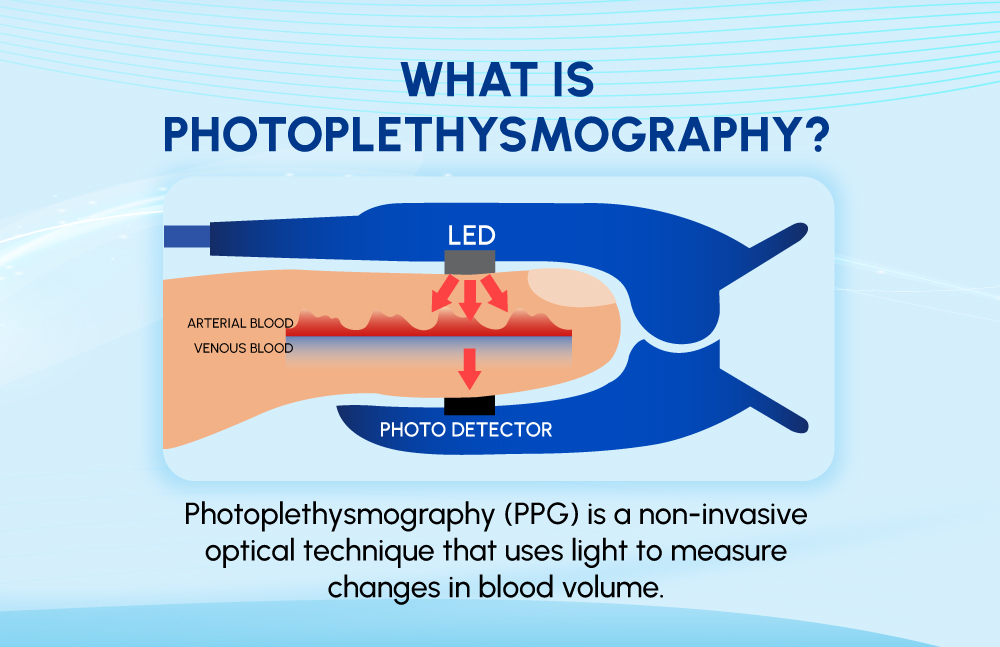

プレチスモグラフィー

・定容積容器に器官や体肢の一部を入れて,その容積変化を記録する方法をPlethysmographyとよび,末梢部の動脈波を脈拍に一致する容積変動として現わすことができる.

・その後,主として生理学の分野で,種々の測定方法や装置が考案されているが,これらのPlethysmographyによる容積脈波描記は,検査時の条件を一定に保つことが困難で,一般の臨床検査として日常実施するには不適当であるため,近来電子工学を応用した容積脈波描記法が臨床検査として行なわれるようになった.

・すなわち,光電池や光電管に指趾先などの透過光や反射光を導いて,容積変化を吸光量の変化として電気的に描記する方法が考案され,これらはPhotoele-ctric plethysmographyとよばれている.

・これらの方法によって描記された容積脈波は,心拍出量・動脈血圧・静脈血圧・血管緊張度・末梢抵抗などによって変化し,血管内皮機能や末梢血行状態の一面を示すものであって,古くから心血管

疾患の診断に用いられている.

参照(このサイトより引用):https://soiken.info/clinical/area01/content01

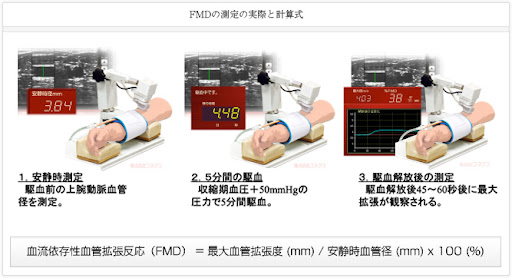

FMD (Flow-Mediated Dilatation、血流依存性血管拡張反応)

・高解像度超音波装置を用いて上腕動脈の安静時血管径と反応性の血管拡張度を測定することにより、血管内皮機能を評価する検査

方法

・まず超音波装置を用いて上腕動脈を長軸にて抽出し、安静時血管径を測定。

・この際、血管内皮層がきれいに抽出されていることが必要であり、ある一定以上の技量・経験が求められる。

・ちなみに上腕動脈の安静時血管径は、男性では約4mm、女性では約3mmであり、上腕部の最大の動脈でもこの程度の細さである。

・安静時血管径を測定し終えた後、前腕部をマンシェットにて5分間駆血し、その後開放することによってずり応力を惹起させ、内皮依存性の血管拡張度を測定する(この際、上腕部での駆血でもよいが、前腕部駆血の方がよりNO依存性が高いと言われている)。

・FMDの算出は、安静時血管径(mm)に対する最大血管拡張度(mm)の比(%)で計算され、6~7%未満であれば血管内皮機能が低下していると判定する。

コメント