前立腺がんについて(人間ドック専門医試験)

・前立腺がんの家族歴がある場合、PSA検査は40歳台から始めることが推奨されています。通常の検診対象年齢は50歳以上ですが、家族歴によるリスクがある場合は早めに40~45歳の段階で検査を受けるのが望ましいです。

この推奨は、日本の前立腺がん検診ガイドラインや複数の医療機関の情報でも共通しており、家族歴があると前立腺がん発症リスクが高まることから、早期発見のための措置とされています。

・前立腺がんの予後は、検診で早期に発見された場合の方が、症状が現れてから発見された場合よりもはるかに良好です。

具体的には、スウェーデンの無作為化比較試験などの信頼できる研究によれば、検診で発見された前立腺がん患者の死亡率は、症状が出てから発見された患者に比べて大幅に低く、検診群の前立腺がん死亡率はコントロール群と比べ44%も減少しました。また、検診で見つかったがんは転移がんの割合も5~6%と低いのに対し、症状発現後の発見では30~40%と高く、治療が間に合わないケースが多いことが示されています。

さらに、検診発見がんの10年間の相対生存率はほぼ100%であるのに対し、症状発現で発見されたがんの10年相対生存率は約40%と大きな差があります。前立腺がんは進行が緩徐で早期に見つかればほとんどのケースで長期良好な予後が期待できるのに対し、進行がんでは生存率が著しく低下します。

このため、症状がなくても定期的にPSA検査などで早期発見に努めることが、生存率向上のために非常に重要です.

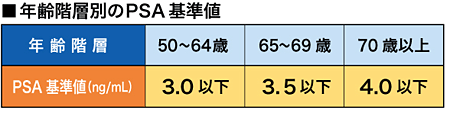

年齢階層別PSAカットオフ値:

・一般的にPSAのカットオフ値は4.1ng/mLだが、PSAは年齢と共に高値になるため、最近は一律に4.1としないで、年齢階層別にPSAカットオフ値(年齢階層別PSA基準値)を設定することが推奨されている。

・50ー64歳の年齢層別PSA基準値は 3.0ng/mL以下。この基準値を超えた場合は、泌尿器科専門医への受診が推奨される。

・例)57歳でPSA値が3.37ng/mLであった場合、泌尿器科専門医への受診を勧めなければならない。

・PSA値が1.0ng/mL未満の場合は、「3年ごとの検査」が推奨される。PSA値が1.0ng/mL以上の場合は年1回の定期検査が勧められる。

・日本では、PSA検査を基盤とした前立腺がん検診について「死亡率低下の明らかな効果」が示されたことから、日本泌尿器科学会は前立腺がん死亡率を低下させる目的で、PSA検査を用いたがん検診を強く推奨しています。

年齢階層別PSA基準値(これを超えた場合は「D1判定」)

65ー69歳:3.5 ng/mL以下

70歳以上:4.0ng/mL以下

・一般的にPSAのカットオフ値は4.1ng/mLだが、PSAは年齢と共に高値になるため、最近は一律に4.1としないで、年齢階層別にPSAカットオフ値(年齢階層別PSA基準値)を設定することが推奨されている。

・50ー64歳の年齢層別PSA基準値は 3.0ng/mL以下。この基準値を超えた場合は、泌尿器科専門医への受診が推奨される。

・PSA値4.1ー10ng/mLのいわゆるグレーゾーンにおける陽性的中率は25~40%

※ ただしPSAが4.0以下でも前立腺癌は否定できないことは受診者に伝えることが重要である。

PSAとは

・前立腺上皮細胞から分泌される精液の液状化に関与する蛋白で、前立腺に特異性のある腫瘍マーカーである。多くは精液中に分泌されるが、ごく微量が血液中に取り込まれる。

・PSA値が高くなればなるほど前立腺癌の陽性率は高くなる傾向にあり、前立腺癌のスクリーニングとして計測される。

・一般的には基準値を超える場合、すなわち「4ng/mL以上」になった場合に「PSAが高い」と言われれる。また、若い方の場合には基準値を「3ng/mL以下」などのように低く設定する場合もある。

PSAが高値となる原因

・PSAが高い場合に考えられる疾患は①前立腺癌、②前立腺肥大症、③前立腺炎、などがある。

・良性疾患でも上昇することがある

・また、射精や長時間の車の運転のような前立腺への機械的な刺激でも軽度上昇する場合がある。

PSA F/T比

・トータルPSA値が4.1~10.0ng/mLの場合、前立腺肥大症と前立腺癌を効率良く識別する検査

・前立腺特異抗原(PSA)は前立腺組織に特異的な蛋白であるため、前立腺癌のスクリーニング、診断、経過観察に用いる有用な腫瘍マーカーである。

・血中totalPSA濃度(PSA-ACTとfreePSA)が4.0~10.0ng/mLではグレーゾーンと呼ばれ、前立腺肥大症と早期前立腺癌が重複する領域とされ生検が行われている。

・前立腺癌と比較して、前立腺肥大症ではfreePSA濃度が高いことが報告されており、血中totalPSA濃度がグレーゾーンとそれ以上の濃度の時に、totalPSA濃度におけるfreePSA濃度の比(F/T比)を求めることで、前立腺肥大症と前立腺癌を効率良く識別することが可能である。

・PSA FT比が10%未満であれば前立腺がんの可能性が高く、20%以上であれば前立腺肥大症などによるPSA上昇の可能性が高いと言われている

健診でのPSA検査の意義

・一般的に前立腺癌は外腺から、前立腺肥大症は内腺から発生する。

・尿道に隣接した内腺から発生する肥大症は排尿症状が早く出現するが、前立腺癌はある程度進行しないと排尿症状を来さないため、早期の段階で発見するためには症状が出現する前にいかにスクリーニングを行い前立腺癌を発見するかが重要となる。

・健診でPSA高値で発見された前立腺癌の60%は早期癌である

・また前立腺癌の治療は限局性であれば手術療法や放射線療法によって根治が期待できるのに対して、転移性の進行癌であれば内分泌療法が中心となり再燃をきたし予後が不良となってしまう。

・そのため、前立腺癌による死亡率を低下させるためには、可能な限り早期の段階で発見し、根治的治療を行うことが必要と考えられている。

PSA高値の場合の対応

・4ng/mLをはるかに超えていても癌ではないこともある反面、4ng/mL以下でも癌のこともある。そのためまず泌尿器科専門施設を受診し、精密検査がさらに必要がどうか相談することが必要。

・一般的にはPSAを再検査し、値の変動があるかみることが多い。

・超音波検査や直腸診で前立腺が腫大しているかどうか(前立腺肥大症があるかどうか)や、癌を疑わせる異常所見の有無を検索する。

・さらに、症状や検尿などで前立腺に炎症があるかどうかなどを判断する。

・こうしたことを総合的に考慮して、癌が疑われるようであれば精密検査(前立腺生検)が勧められれる。

・ただしPSAが4.0以下でも前立腺癌は否定できないことは受診者に伝えることが重要である。

前立腺癌の監視療法(active surveillance)

・血清PSA検査は前立腺がんの早期発見に多大な貢献をはたしている。

・一方でPSA検査を契機に発見される前立腺がんの中には、患者の生命予後に影響を及ぼさない微小がん」が少なからず存在することも判明しており、過剰診断・過剰治療という負の側面も指摘されている。

・このようながんを適切に見分けて、根治治療を回避、または延期することは、これらの根治的治療に伴う苦痛やQOLの低下を回避することができるだけでなく、医療経済的な恩恵も大きい。

・この問題点を克服する対応策の代表が、「監視療法」と呼ばれる治療戦略である。

・この「監視療法」は、治療開始を延期しても寿命に悪影響をおよぼさないと考えられている患者を選び、その後、定期的な検査の中で、根治的治療を開始する前立腺がんを見つけていく治療法である。

・実際の方法は、診断確定後の「定期的なPSA値再検」と「前立腺触診」「経直腸超音波検査」である。近年はMRIを併用する意見も散見される。

・問題は、現在の診断技術では、「前立腺がん」と診断された時点において、放置して良い「がん」なのか、治療しなければならない「がん」なのかを、完全に区別することはできない。

・治療開始を延期する「監視療法」が行える患者は限定的である。まず、血清PSA値が 10ng/㎖以下であること、そして前立腺がんと診断するためには、針生検で 10~12本の前立腺組織を採取し、その内で「がん細胞」が確認できたのが2本までであり、さらにその「がん細胞」の悪性度が低いと診断された場合に限られる。

・そして「監視療法」が開始されれば、3か月間隔でPSA採血を行い、急激な数値の上昇

が無いことを確認しながら、開始1年目に再度前立腺針生検を行い、「がん細胞」を確認す

る本数が増加していないかと、「がん細胞」の悪性度が進んでいないかを確認する。

・CTなどの画像診断も併用し、「がん」が進行していないと診断されれば、引き続き3か月間隔

でPSA採血を行い、開始3年目にまた針生検を行う

・この時点でも、「がん」の進行が無ければさらに定期検査を続ける

・このように「前立腺がん」があることを知りながら、治療を延期していく治療法のため、

開始するときには、十分に説明し、同意を得て治療を行うことが必須である。

コメント