「要支援」と「要介護」の判定基準

要支援

・ADLは自立しているが、IADLは自立していない人

・「要支援2」はADLが自立しており、認知症なし

要介護

・「要介護1」は、ADL自立しているが、認知症あり。

または今後6か月以内に増悪する進行性疾患(癌や神経変性疾患など)がある

・「要介護3」は車椅子レベル

・「要介護5」は寝たきりレベル

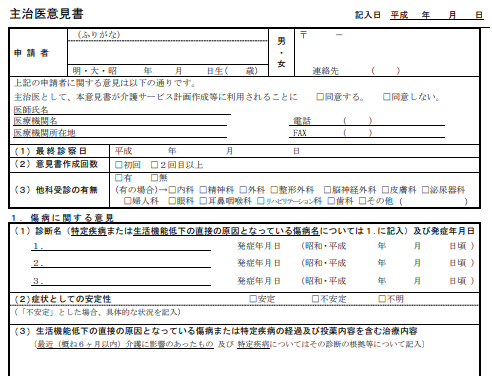

介護保険主治医意見書

診断名

・介護必要度が高い疾患を書く

「アルツハイマー型認知症」「脳梗塞」「大腿骨頸部骨折」など

・特定疾病または生活機能低下の直接の原因である傷病名を優先し記入して下さい。

症状としての安定性

・上記(1)で記入した「生活機能低下の直接の原因となっている傷病による症状」の安定性について、該当する□にレ印をつけてください。

・脳卒中や心疾患、外傷等の急性期や慢性疾患の急性増悪期等で、積極的な医学的管理を必要とすることが予想される場合は「不安定」を選択し、具体的な内容を自由記載欄に記載してください。

・例えば、進行性のがんで、急激な悪化が見込まれる場合については「5.特記すべき事項」ではなく、本項に記載することが望まれます。

・記載欄が不足する場合は「(3)生活機能低下の直接の原因となっている傷病または特定疾病の経過及び投薬内容を含む治療内容」に記載してください。

・現在の全身状態から急激な変化が見込まれない場合は「安定」を選択してください。不明の場合は「不明」を選択してください。

・なお、症状には日内変動や日差変動があるため、介護者からの情報にも留意してください。特に精神疾患患者にあっては、可能な限り日頃の状況を把握している者に立会を求め、症状の変動についての情報にも留意する。

特別な医療

・申請者が過去14日間に受けた12項目の医療のうち、看護職員等が行った診療補助行為(医師が同様の行為を診療行為として行った場合を含む)について該当する□にレ印をつけてください。

・「医師でなければ行えない行為」、「家族/本人が行える類似の行為」は含まれないので注意して下さい。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

生活自立:ランクJ

何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する

J1: 交通機関等を利用して外出する

J2.:隣近所へなら外出する

準寝たきり:ランクA

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

A1: 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

A2: 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

寝たきり(車椅子レベル):ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ

B1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

B2. 介助により車いすに移乗する

寝たきり(完全寝たきりレベル):ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

C1: 自力で寝返りをうつ

C2: 自力では寝返りもうてない

※判定に当たっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。

認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅰ

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

Ⅱ

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

Ⅱa:

家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等

Ⅱb:

家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との

対応など一人で留守番ができない等

Ⅲ

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

Ⅲa:

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、

不潔行為、性的異常行為等

Ⅲb:

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 ランクⅢaに同じ

Ⅳ

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

見られる症状・行動の例はランクⅢに同じ

M:BPSDがある場合

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態

等

「その他特記すべき事項」の記載内容

※ 超重要!

※ この部分が白紙は、診断を放棄したことに等しい(河野)。必ず記載すること!

・医師の視点から、時間手間を要する項目を記載する。

⇒要介護度の重さは、介護にかかる時間で決まる

・「身体機能」と「認知機能」について記載する

(1)身体機能:

・介護の手間について

・直接的な介助・ケア

・介護する家族の状況(介護力、レスパイトが必要)

・自宅の状況(手すりなどの福祉用具)

(2)認知機能:

・BPSDなど特に介護が必要な状況

日常生活

症状の進行

直接的な介護の状況

HDS-RやMMSEの点数を記載する

記載例

例:

・過活動性膀胱にて抗コリン剤を服用しているが、昼間は4,5回、夜間は3,4回、妻がトイレ介助を行っている。

・脊椎の圧迫骨折と変形性脊椎症による円背で、腰痛が強く、昼夜とも、娘がマッサージを行っている。

・嚥下障害のため、毎食、妻がきざみ食を作り、1時間をかけて食べさせている。

コメント