可聴域、日常会話での周波数域

・可聴域(健康成人が感知できる周波数の最小値と最大値)は一般に20~20,000Hzといわれている。

・日常会話での周波数域は250 ~4,000 ㎐ 程度である。

騒音・振動の単位「dB(デシベル)」について

音圧、デシベル(㏈)とは:

・デシベル(㏈)とは、音の大きさのレベル(音圧レベル)を表す単位である。

※レベル:ある量とその量の基準の量との比の対数。

・我々が普段聴いている音は、空気の振動によって伝わっている。音の大きさは、この空気の振動するときの圧力の変化の実効値(一定時間内の音の総エネルギーの時間平均値)によって表され、これを「音圧」と呼ぶ。

・この音圧の単位は㎩であるが、そのレベル(基準となる量との比の対数をとって表した量)を表す単位がデシベル(㏈)である。

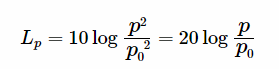

・具体的には、音圧レベル(Lp)は、測定された音圧(p)の二乗と基準音圧(p0)(人間が聴くことのできる最小の音圧:20µ㎩)の二乗との比の対数を10倍した値で、次式のようになる。

「A特性」とは

周波数の違いによる、物理的な音の強さと音の聞こえ方の関係

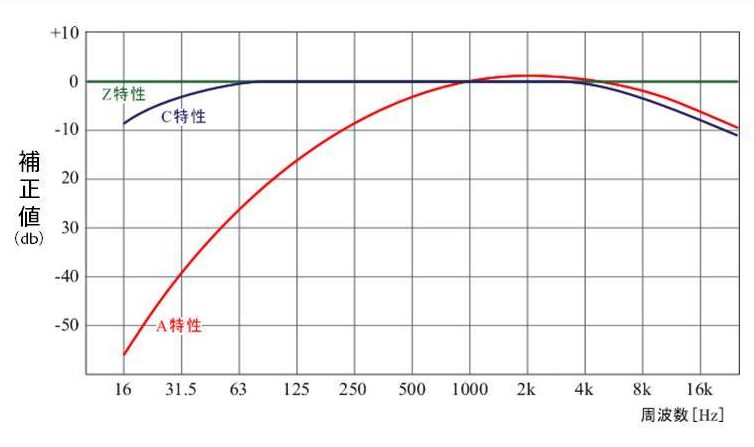

・感覚的な音の聞こえ方(ラウドネス)は、物理的な音の強さ(音圧)が同じであっても、周波数によって異なる。

・人間の耳は、一般に20~20,000Hzまでしか聴きとる事ができないと言われ、しかも低い周波数や、非常に高い周波数はあまりうるさく感じないという特性があります。

・物理的な音の強さ(音圧)が同じであっても 低い音には鈍感になるが、3000~4000Hz 程度では大きな音に聞こえ、500kHz以上の高い周波数では鈍感になる。

A特性とは

・感覚的な音の聞こえ方(ラウドネス)は、物理的な音の強さ(音圧)が同じであっても、周波数によって異なる。

・音圧を周波数に関係なく測定しただけでは、人間のうるささの感覚とは多少ずれたものとなります。

・そこで、音圧レベルを測定する場合、うるささの度合が人間の聴覚に近づくように周波数によって、音圧レベルの修正を行ったものが「A特性」と言われています。

・実際にA特性で測定した場合と、音圧レベルの測定値そのもの(C特性)を比較すると、人間がもっともうるさく感じる周波数は1KHz~5KHzである事がわかります。

・騒音の大きさは、物理的に測定した騒音の強さに、周波数の違いによる人間の耳の感覚の違いを加味して「dB(A)(デシベル エー)」で表します。

・実際には、騒音計のA特性(聴感補正)で測定した値を騒音レベルとして、dB(A)で表示します。

※従来騒音レベルの単位として使われていた「ホン」と「dB(A)」は同じ意味ですが、計量法の改訂により騒音レベルの単位がdB(A)に統一されました。

・音圧レベルの大きさと人間の感じる騒音の大きさは必ずしも正比例しません。それは人間の耳が周波数別に異なる感度を有するためです。例えば100Hzの音と2,000Hzの音では同じ音圧レベルであっても20db程度「うるささ」は異なります。

・このような音圧レベルと人間の感じる「うるささ」を補正するために「A特性」という周波数補正値があり、騒音レベルを算出するために用いられています。

等価騒音レベル(LAeq)

等価騒音レベルとは:

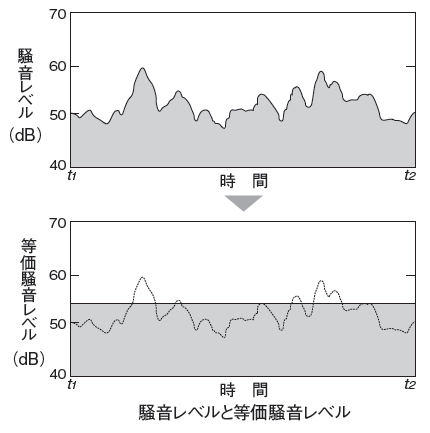

・ある測定時間内で時間とともに騒音レベルが大きく変動する多数の測定値が得られたときに、時間変動のない一定の騒音レベル(定常音)で代表させたらどの程度の数値になるかを算出し、測定時間内での騒音のエネルギーが両者で等しく(等価)なるようにした場合の定常音の騒音レベルが「等価騒音レベル」である。

・時間的に変動する騒音のある時間範囲 T における等価騒音レベルは、その騒音の時間範囲 T における平均2乗音圧と等しい平均2乗音圧をもつ定常音の騒音レベルに相当する。単位はデシベル(㏈)である。

・言い換えると、測定時間内における騒音エネルギーによる総曝露量を時間平均した物理量であるため、異なる音源からの騒音の合成などの計算に便利です。

・「等価騒音レベル」( Equivalent continuous A-weighted sound pressure Level:LAeq ) とは、騒音レベルが時間とともに不規則かつ大幅に変化している場合(非定常音、変動騒音)に、ある時間内で変動する騒音レベルのエネルギーに着目して時間平均値を算出したものです。

・等価騒音レベルは、自動車からの騒音のように時間的に大きく変動する騒音レベルを評価するために考案された。

・また、変動騒音に対する人間の生理・心理的反応とも比較的よく対応することから、環境騒音を評価するための評価量として多くの国で採用されている。

dB 和の計算方法

・音源の数が2倍になったときに、騒音レベルは3dB大きくなる

例)

機械A及びBがあり、作業者の位置において、一方の機械のみを運転したときA及びBのいずれの場合も52dBである場合、A及びBを同時に運転すると作業者の位置における騒音レベルは

52㏈ + 3db = 55db

となる。

騒音計

・国の定める作業環境測定基準では、等価騒音レベルを測定できるものを使用することとしており、日本産業規格JIS C1509 に定める規格適合品ならびに同等以上の性能を有する機器がこれに該当します。

・騒音計の周波数補正回路はA特性で行うこと。

日本産業規格JIS C1509 に定める規格適合品

作業場の騒音測定

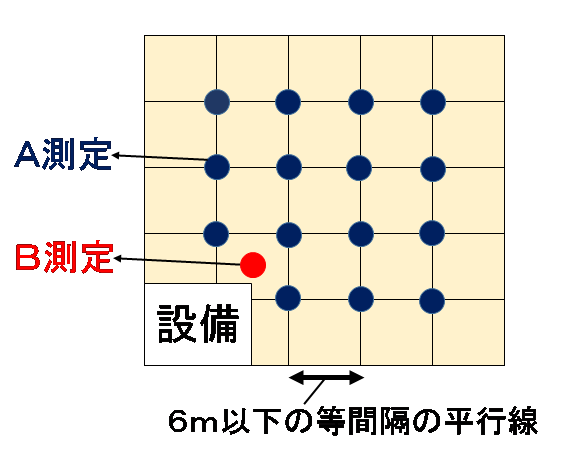

作業場の騒音測定は、A測定、B測定ともに10 分間以上の等価騒音レベルの測定を行なうことになっています。

A測定:

・単位作業場所内の平均的な騒音レベルの分布を調べるための測定を「A測定」といいます。

・作業場を縦、横6m以下の等間隔で引いた直線の交点(5点以上)において、床上120cmから 150cmの間で、各測定点を10分間測定する。

・測定に用いる機器は、等価騒音レベルを測定できるもので、騒音計の周波数補正回路のA特性で行う。

・騒音測定のA測定平均値の算定には、80dB(A)未満の測定値は含めない。

・騒音のA測定の平均値として、測定値の算術平均値を用いる。

B測定:

・発散源の近くで作業する作業者が高い騒音レベルにばく露される危険があるかないかを調べるための測定を「B測定」といます 。

・B測定は、作業方法、作業姿勢 、騒音レベルの発散状況等から判断して、 測定値が最大となる と考えられる位置で、測定値が最大となると考えられるときを含めて10分間測定します。

・測定に用いる機器は、等価騒音レベルを測定できるもので、騒音計の周波数補正回路のA特性で、10分間測定する。

参照(このサイトより引用):https://eiseikanri.bloomlinks.jp/blog-sagyoukankyousokutei-rouei-1/

個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定:

・騒音源が移動する場合等においては、上記の方法に代えて、次による個人ばく露測定による等価騒音レベルの測定に基づいて、測定を行うことができる。

① 同種の業務を行うグループごとに1台以上のばく露計による測定を行うこと。

② ばく露計のマイクロホン部分を測定対象者の頭部、首又は肩の近くに装着すること。

③ 測定対象者に、終日又は半日、ばく露計を装着させたままで騒音作業を行わせることにより、騒音作業に従事する時間の等価騒音レベルを測定する。ただし、2時間ごとに反復継続する作業を行うことが明らかな場合等、一定時間の測定を行うことで作業時間全体の等価騒音レベルを算定することが可能な場合は、測定の開始から終了までの時間が1時間以上であれば、測定時間を短縮してよい。

④ 測定を開始する前に、測定対象者にばく露計が正しく装着されていることを確認する。測定対象者は、測定中にばく露計が落下したり、マイクロホン部分が作業着等で覆われたりすることがないよう注意する。

騒音性難聴

・騒音性難聴とは、慢性的に激しい騒音(85dB(A)程度以上)に長期間(1日8時間、5年程度以上)ばく露することによって発症する聴覚障害である。

・騒音にばく露して5~15年の間に進行し、それ以降の進行は少ないと言われる。

・蝸牛の有毛細胞の障害によって起き、有毛細胞は再生されないため不可逆的な疾患である。

・騒音性難聴の特徴は両側対称性である

・発症には個人差があり、騒音にばく露しても発症しないケースもある。

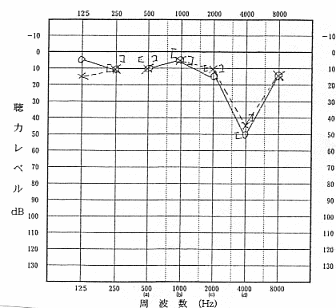

・老人性難聴と異なり、初期には4,000Hz付近の聴力損失が現れる。これは、通常の会話には悪影響がほとんどないので気付かれにくい。症状が進むにつれて、2,000~8,000Hz程度まで障害が進む。

・騒音性難聴は初期には高音部に強く表れ、4000Hzが聞こえにくくなる「C5 dip」という難聴を示すのが特徴である。ただし進行とともに2000~8000Hzにも難聴が及ぶようになる。

・「C5dipの有無」が加齢性難聴との鑑別になる

・高い周波数成分で音も小さい無声子音(s、k、t 等の音)が聞こえにくくなる。

・騒音性難聴では、内耳の蝸牛内の聴毛と有毛細胞が損傷を受ける。これらは、再生することはないので非可逆的な変化となる。そのため、予防が何よりも重要となる。

参照(このサイトより引用):http://home.a01.itscom.net/tcoh/part1.htm

騒音性難聴と加齢性難聴の違い:

・騒音性難聴は85デシベル(dB)以上の大きな音を長時間、長期間にわたって聴き続けることが原因で起こる難聴です。

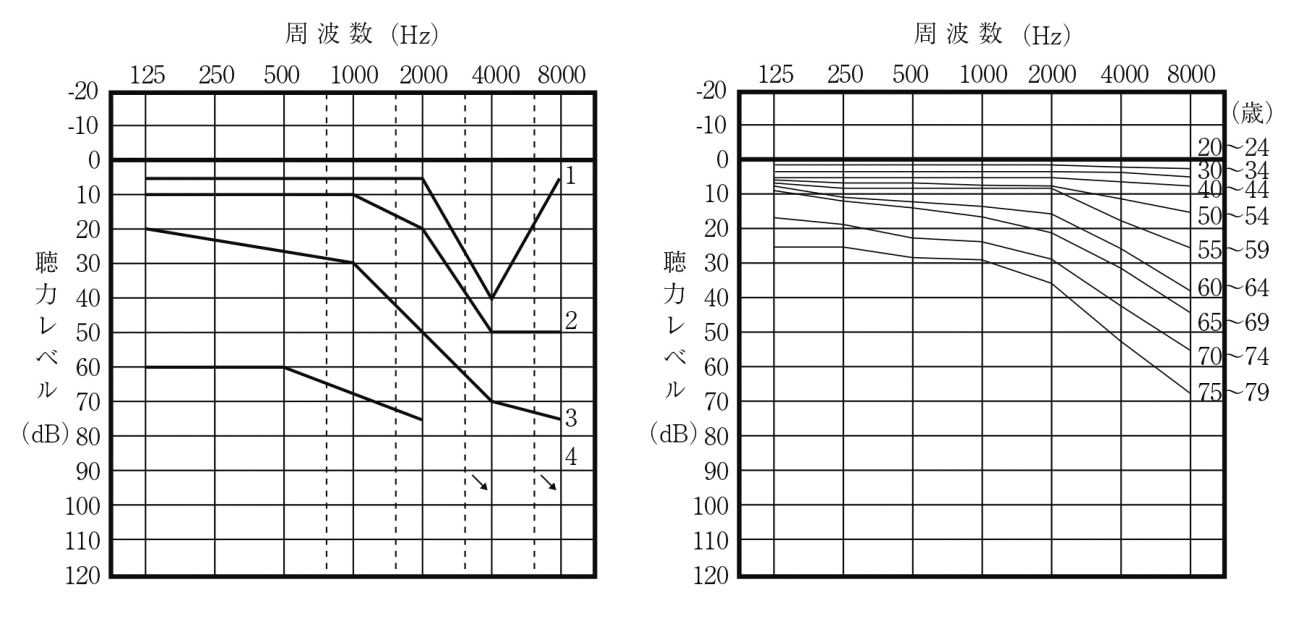

・加齢性難聴は年齢変化による難聴です。

・両者とも内耳の障害で難聴が起こり、感音難聴をきたします。

・騒音性難聴は、初期には4,000Hz付近の聴力損失、「C5 dip」という難聴を示すのが特徴であり、加齢性難聴との鑑別になる

・加齢性難聴は高音域の低下が著しく、加齢とともに進行するが、中・低音域は比較的よく保たれる。

騒音性難聴を悪化させる日常生活活動

・ヘッドフォンによる大音量での音楽等の視聴

・カラオケなど

・疲労の蓄積や睡眠不足

・動脈硬化や肥満の原因となる食事や運動不足

コメント