E-Ly-Mo-No(エリノモ)グラム

・白血球分画(絶対数)の正常値の覚え方

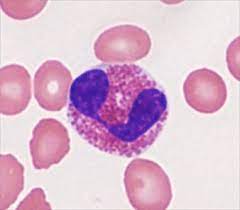

・E-Ly-Mo-No:「好酸球-リンパ球-単球-好中球」の絶対数の正常値は「200-2000-400-4000」(白血球総数は6600)と覚える

「好酸球増多」の定義

・好酸球絶対数1500/μL以上を少なくとも4週間以上空けた2定点で証明すること

重症度

・軽症:500~1500/μL未満

・中等症:1500~5000/μL未満

・重症:5000/μL以上

好酸球増加をきたす原因

1)アレルギー

アレルギー性鼻炎

気管支喘息

アトピー性皮膚炎

2)感染症

寄生虫(蠕虫(さなだ虫)、疥癬など)(→便糞線虫培養)

真菌

結核(→T-SPOT)

ウイルス感染症(HIV、HTLV-1)

3)薬剤

抗菌薬

NSAIDs

抗てんかん薬

抗うつ薬

降圧薬

4)がん

白血病

骨髄増殖性疾患(→ビタミンB12、骨髄生検、遺伝子検査)

悪性リンパ腫

リンパ増殖性疾患(→HTLV-1)

腺癌

5)免疫異常、自己免疫性疾患

サルコイドーシス

IgG4関連疾患(唾液腺と膵臓腫大)

炎症性腸疾患(慢性下痢)

6)その他

副腎不全(→早朝コルチゾール、ACTH)

放射線

7)稀なもの

・特発性好酸球増加症

・好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(MPO-ANCA陽性)

・好酸球性胃腸炎

特定の食物により腹痛、下痢を繰り返し、採血にて好酸球増加を認める。内視鏡で胃粘膜組織に好酸球の浸潤をみとめれば確定

好酸球増多症候群(Hypereosinophilic syndrome:HES)

・1975年のChusidらの診断基準では、末梢血好酸球増加(1500/μl以上)が6ヶ月以上、寄生虫感染症・アレルギー・その他の疾患が除外され、好酸球浸潤による臓器障害(心、肺、中枢神経系、皮膚)がみられる場合にHESと診断される。

・心筋障害や弁膜症などの心病変は60%に認められ生命予後に影響する。

・肺病変は50%に認められるがレントゲン像は正常のことが多い。

・臓器障害があれば好酸球増多症候群、臓器障害がなければ好酸球増多症(Hypereosinophilia:HE)と呼ぶ。

診断

① 末梢好酸球増加>1500/μLが6か月以上続く

② 好酸球浸潤による臓器障害の徴候(皮膚症状、心症状、肺症状、肝脾腫、消化器症状、神経症状、全身症状など)を伴うこと

③ 他の好酸球が増加する疾患を場外すること

上記3つを満たすものをHESと定義する

分類

① 原発性(腫瘍性)

・骨髄でのモノクローナルな好酸球増加や芽球増加(5~19%)、染色体異常を認めるもの

・「慢性好酸球性白血病(CEL)」に分類される

② 2次性(反応性)

・寄生虫感染や悪性リンパ腫、薬剤などに由来する好酸球増加を刺激するサイトカイン産生に起因し、ポリクローナルな増殖となる

③ 特発性

・原発性、2次性を除外したもの

症状

機能不全の臓器に応じて,様々な症状が現れる

・心臓障害(心内膜炎、心筋障害、心不全)

・呼吸器障害(胸膜炎)、 肺浸潤

・関節病変(3か所以上の関節炎が6週間以上持続)

・皮膚症状(皮膚潰瘍、指尖出血血栓)

・中枢神経障害

・消化器障害(腹痛、下痢、下血)

・腎障害(血尿、蛋白尿1.0g/gCre以上、血清クレアチニン高値)

治療

・コルチコステロイド

・FIP1L1/PDGFRA関連融合遺伝子またはその他の同様な遺伝子融合を有する患者に対してイマチニブ

抗菌薬ドリル 実践編〜臨床現場で必要な力が試される 感染症の「リアル」問題集

コメント