参考文献

喘息予防・管理ガイドライン2024

一般社団法人日本アレルギー学会学術委員会 (著), JGL2024WG (著)

気管支喘息の定義・概念

「喘息予防・管理ガイドライン」では、気管支喘息の定義を次のように示している。

①自然にあるいは治療により可逆性を示す種々の程度の気道の狭窄。

②気道の過敏性が亢進。

③Tリンパ球、マスト細胞、好酸球などの炎症細胞、気道上皮細胞、線維芽細胞をはじめとする

気道構成細胞、及び種々の液性因子が関与する気道の慢性の炎症性疾患。

④持続する気道炎症は、気道傷害とそれに引き続く気道構造の変化(リモデリング)を惹起する。

・小児と成人喘息は同一の疾患(群)ではあるが、多くの相違点がみられる。すなわち小児に比し

て成人では慢性化し気流制限が非可逆性になり、気道組織の質的変化・改築(リモデリング)を伴

い易く、臨床的には慢性重症例が多いことが知られている。

・免疫反応としては、小児が吸入性アレルゲン(ダニ、ペット、カビ等)を主とするアレルゲンに対するアトピー(IgE抗体)反応によるのに比し、成人は非アトピー(IgE非依存・リンパ球依存型)によるアレルギー反応の割合が高くなる。

気管支喘息の診断

・「定義と同じく、診断基準も確立していない」(ガイドライン)

・典型的な喘息発作を繰り返す場合には診断は容易であるが、発症初期で咳程度の軽い症状を自覚

する場合には、診断困難なことが少なくない。

診断の目安

① 発作性の呼吸困難、喘鳴、胸苦しさ、咳(夜間、早朝に出現しやすい)の反復

② 変動制、可逆性の気流制限

短時間作用性吸入β2刺激薬を2吸入して15分後から30分後に

「1秒量(FEV1)が吸入前値の12%かつ絶対量200mL以上の増加」

「ピークフロー(PEF)値の日内変動20%以上」

③ 気道過敏症の亢進

④ 気道炎症の存在

喀痰好酸球比率3%以上

FeNO>35ppb

⑤ アトピー素因の存在(成人喘息では参考程度に)

⑥ 喘息に類似した症状を示す疾患の除外

・上記を参考にして総合的に判断する。

・①、②、③、⑥が重要である

・④が好酸球性である場合は診断価値が高い

・⑤の存在は喘息の診断を支持する

一般病院での臨床的診断法

① 胸部X線

他疾患除外(COPD、心不全、肺結核、気管結核、肺癌など)

② 気道可逆性診断

・β2刺激薬の吸入で症状や検査所見が改善するか見る

・使用できる短時間作用型β2刺激薬

サルタノール、メプチン、ベネトリン(ネブライザー用)

・これらを吸入し、明らかな症状の改善、肺機能、PEF(ピークフロー)の明らかな(1秒量の12%以上、かつ200mL以上の)改善があれば、有意な可逆性があると判断できる

③ スパイロメトリー

・ピークフロー低下

・下向きに凸の曲線

④ 末梢血好酸球

重症度分類

・未治療の症例では、症状や強度、検査所見から

「軽症間欠型」、「軽症持続型」、「中等症持続型」、「重症持続型」

に分類する。

・それぞれの重症度に対応する治療ステップを導入する。

喘息重症度の分類

参照(このサイトより引用):https://www.naruhodo-zensoku.com/degree/

参考:簡易的な重症度判断

※ SABAの使用頻度で分類

・軽症持続型:週1回程度だが、毎日ではない

・中等症持続型:ほぼ毎日

・重症持続型:SABAだけでは厳しい

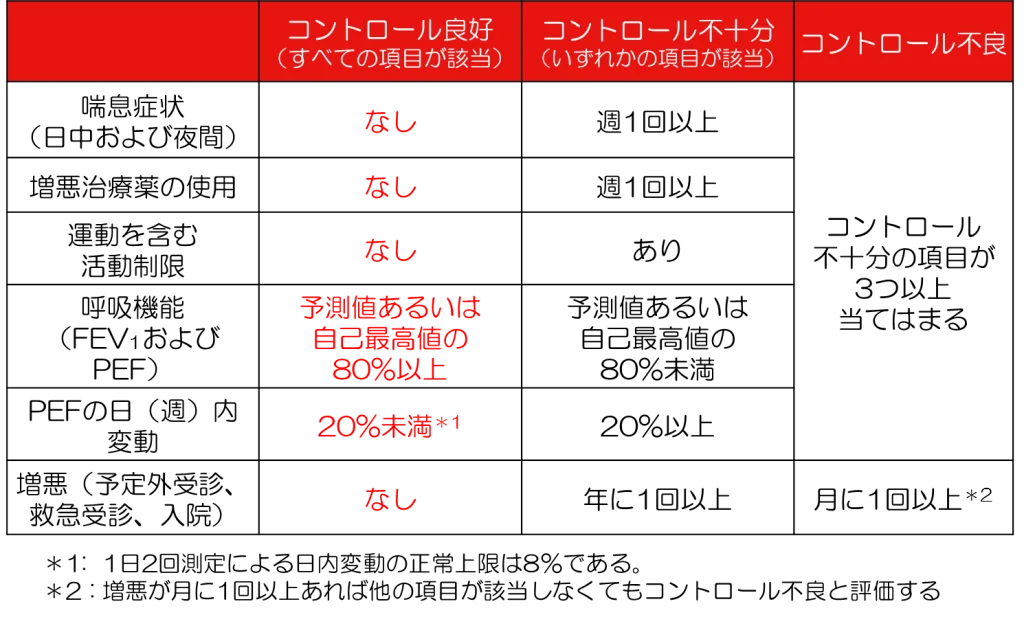

喘息コントロール状態の評価

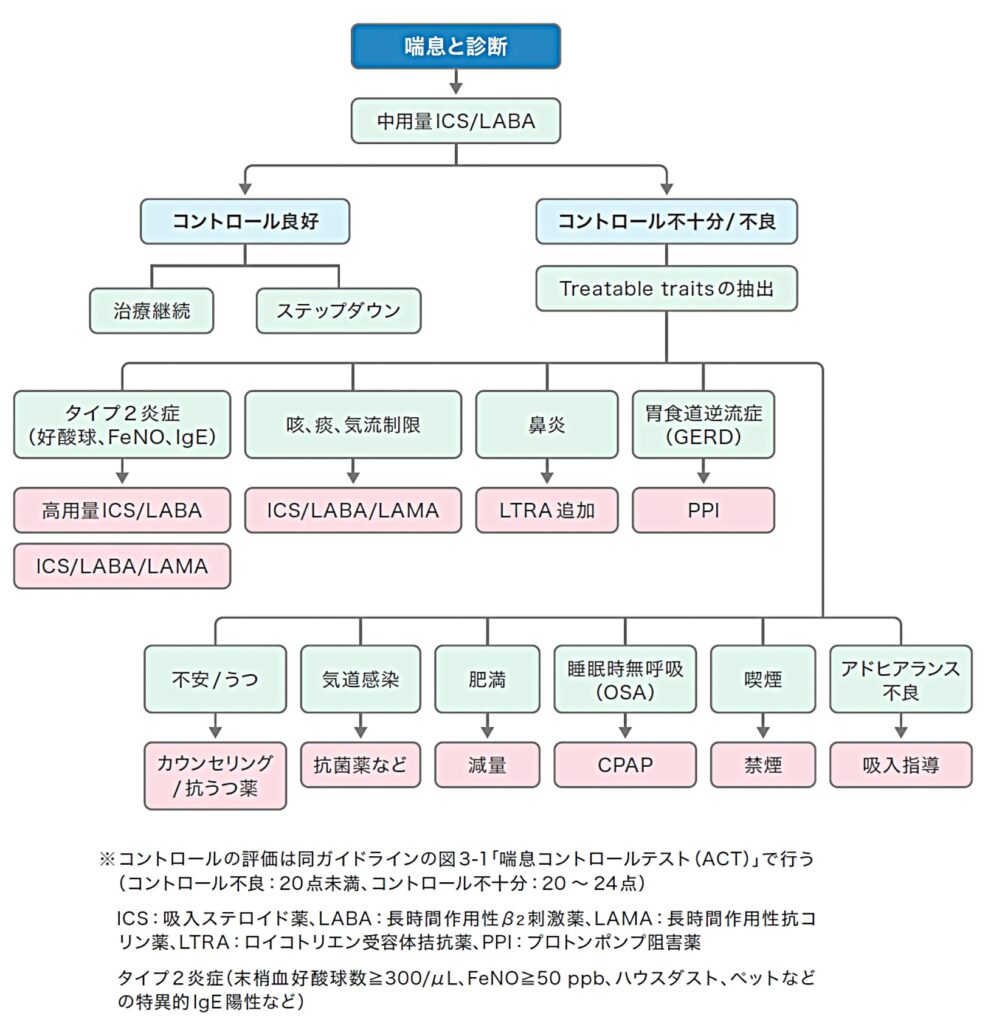

喘息治療のフローチャート

「喘息診療実践ガイドライン2024」における喘息治療のフローチャート(成人)

(喘息診療実践ガイドライン2024より引用)

・喘息と診断された症例の初期治療として、中用量ICS/LABAを使用することが推奨される

・中用量ICS/LABAでコントロール不十分あるいは不良な場合、treatable traits(TT:最適な治療を提供するために考慮すべき患者の形質・特徴)を標的とした治療(treatable traits approach)をを1つ以上追加する。

・Treatable traitsとなる患者の特徴としては、タイプ2炎症、咳・痰・気流制限、気道感染、肥満、閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)、アドヒアランス不良、喫煙、胃食道逆流症(GERD)、鼻炎、不安/うつの10項目が示された。

・例えば、プライマリ・ケア医が日常診療で遭遇する機会が多いケースとして、肥満がある喘息患者に対しては減量の指導、気道感染があれば抗菌薬などの処方、GERDがあればプロトンポンプ阻害薬の処方、といった対応を行う。それでもコントロール不十分または不良ならば、専門医に紹介する、といった流れが提示された。

・これまで喘息の分類は「アトピー型喘息」と「非アトピー型喘息」の2つに分類されていたが、国際的な流れにのっとり、「タイプ2喘息」(リンパ球[Th2]や2型自然リンパ球[ILC2]から産生されるサイトカインにより、好酸球性気道炎症が誘導されるタイプ2炎症を主軸とする)と「低タイプ2喘息」(タイプ2炎症の関与が乏しく、しばしば好中球性気道炎症が誘導される)に変更された。

・「2型炎症」あるいは「咳嗽、喀痰、気流制限を有する症例」では、LAMAの追加が検討可能である。

・アセチルコリンは気道平滑筋のムスカリンM3受容体に作用して気道平滑筋を収縮させ、また杯細胞過形成による粘液化分泌は、コリン作動性神経に支配されている。よってLAMAは抗コリン作用による気管支拡張効果と分泌抑制御が期待できる。

・また、検査・評価の項目においては、血中好酸球数についての解説が追加。血中好酸球数の値を定期的に測定してモニタリング・評価することで、増悪リスクや生物学的製剤の効果予測が期待できるとしている。

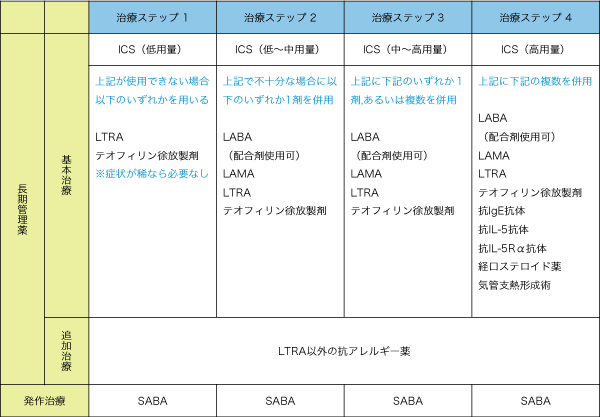

喘息治療ステップ

重症度毎に設定された治療ステップを行う

「軽症間欠型」 →治療ステップ 1へ

「軽症持続型」 →治療ステップ 2へ

「中等症持続型」→治療ステップ 3へ

「重症持続型」 →治療ステップ 4へ

喘息診療・シンプル化(By Dr.長尾)

① まずICS/LABA標準用量から開始

お薦めは「シムビコート」

② 症状が残ればステップアップ、症状がなければステップダウンする

第一選択:シムビコート

① シムビコート® 1回2吸入 1日2回+発作時1吸入

ステップダウン:発作時1吸入

ステップアップ:1回2吸入 1日2回+発作時1吸入

参考:ICS/LABA 標準用量

・シムビコート® 1回2吸入 1日2回

・レルベア100/200® 1回1吸入 1日1回

・フルティフォーム125® 1回2吸入 1日2回

・アテキュラ低用量® 1回1吸入 1日1回

・アドエア100(低用量) 1回1吸入 1日2回

参考:より詳しい治療ステップ方針

「軽症間欠型」 → 治療ステップ 1

・低用量ICS

・発作が稀な場合(季節性など)はSABAのみでも可

「軽症持続型」 → 治療ステップ 2

・低用量ICS+LABA

または

・低~中用量ICS

「中等症持続型」→ 治療ステップ 3

・低~中用量ICS+LABA

「重症持続型」 → 治療ステップ 4

※専門医紹介レベル

・中~高用量ICS+LABA

薬剤

ICS( inhaled corticosteroids:吸入ステロイド

・保険適用量上の最大用量を「高用量」、その半分を「中用量」、さらにその半分を「低用量」とする。

各ICSの高用量:

・フルタイド®:800µg(1日2回に分けて)

・キュバール®:800µg(1日2回に分けて)

・アズマネックス®:800µg(1日2回に分けて)

・オルベスコ®:800µg(1日2回に分けて)

・パルミコート®:1600µg(1日2回に分けて)

・アニュイティ®:200µg(1日1回)

・レルベア® 200μg

LTRA(ロイコトリエン受容体拮抗薬)

・ペプチドロイコトリエン作用を阻害することで、気道粘膜の浮腫を軽減する作用がある

・LTRA自体は低用量ICSと比較して、気管支喘息の長期管理薬としての効果は高くないため、ICSなしにLTRA単独での長期管理は避けること。

・その一方で、中用量以上のICSを使用している喘息患者では、吸入量を減らす効果があるとされ、ICSへの上乗せ効果が期待できる

・あるいは吸入が困難な小児、高齢者

モンテルカスト(シングレア®、キプレス®)

・1日1回眠前で有効

・アレルギー性鼻炎にも有効

シングレア® 1回10㎎ 1日1回眠前

キプレス® 1回10㎎ 1日1回眠前

プランルカスト(オノン®)

オノン® 1回225㎎ 1日2回朝夕食後

具体的処方例

ステップ0

・メプチン発作時

ステップ1

・アニュイティー 100μg 1日1回

ICS

ステップ2

・アニュイティー100~200μg/日

± キプレス 1回10㎎ 1日1回眠前

・レルベア(ICS+LABA) 100μg/日

ステップ3

・レルベア(ICS+LABA) 100~200μg/日

± キプレス 1回10㎎ 1日1回眠前

ステップ4

※専門医紹介レベル

・レルベア(ICS+LABA) 200μg/日

± キプレス 1回10㎎ 1日1回眠前

喘息増悪時の治療(→別項)

コメント