石綿(asbestos)とは

石綿(アスベスト)とは:

・石綿(せきめん、いしわた)は天然に産出する鉱物繊維である。

・石綿は極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材など)、摩擦材(自動車のブレーキライニングやブレーキパッドなど)、シール断熱材(石綿紡織品、ガスケットなど)といった様々な工業製品に使用されてきました。

・しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、原則として製造・使用等が禁止されています

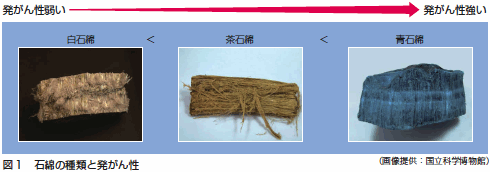

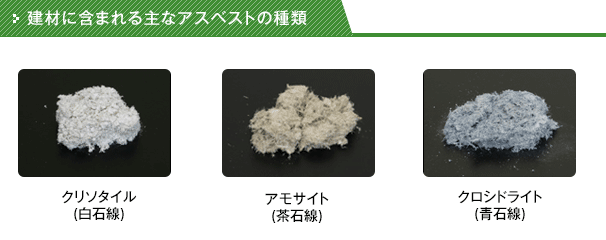

・石綿は「蛇紋石族(じゃもんせきぞく)」と「角閃石族(かくせんせきぞく)」に大別され、6種類がある。

・そのうち、わが国で使用された代表的な石綿は、蛇紋石族の白石綿(クリソタイル)と角閃石族の茶石綿(アモサイト)、青石綿(クロシドライト:最も発がん性が高い)である。

蛇の白いクソ

角ばった茶色いアーモンド

ソラシド青い空

石綿の管理濃度

・石綿の管理濃度は、5µm 以上の繊維として0.15f/cm3 である

( 空気1cm3に含まれている吸入性繊維の本数)

石綿の吸入による健康障害

石綿関連疾患(石綿による疾患(5疾病))

石綿による疾病(5疾病):

下記「石綿による疾患」が、石綿ばく露によるものであると認定されると、労災保険給付や特別遺族給付金を受けることができる。

・肺がん(原発性肺がん)

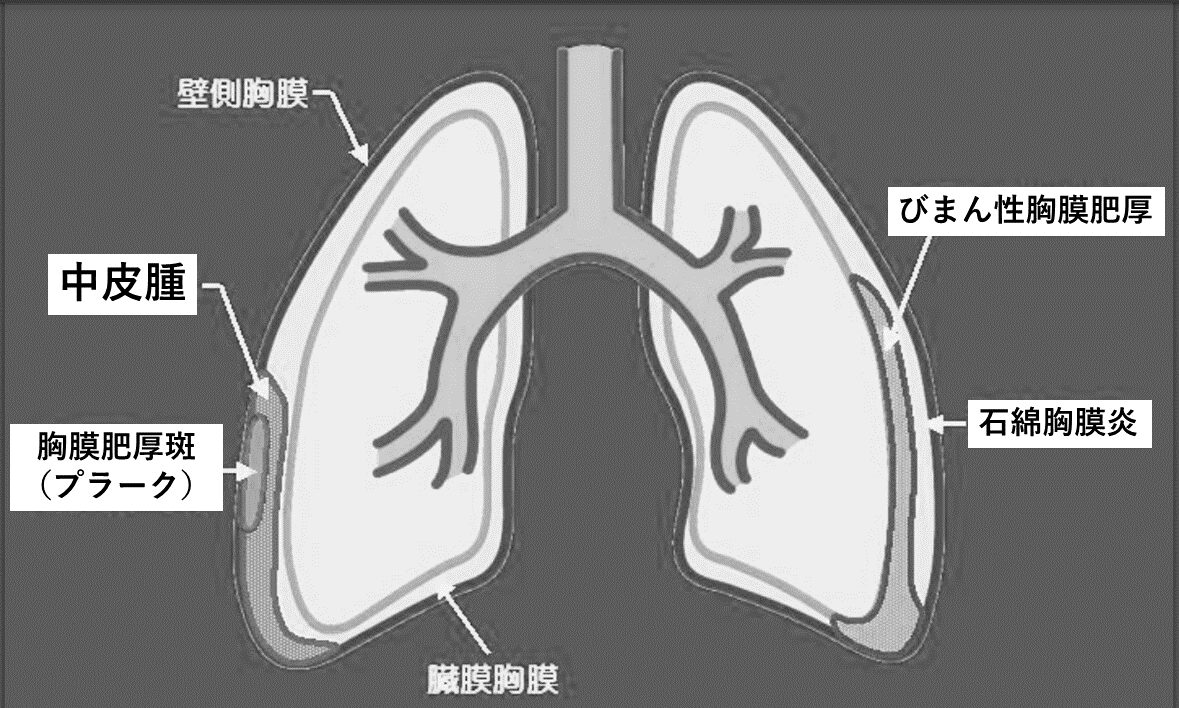

・中皮腫(胸膜、腹膜、心膜、精巣鞘膜)

壁側胸膜の病変で、悪性の病変

胸膜肥厚斑(プラーク)が下地になって発症する

・びまん性胸膜肥厚

臓側胸膜の病変で、非悪性の病変

・石綿肺(肺線維症)

・良性石綿胸水

医学的所見

・胸膜プラーク(胸膜肥厚斑);

壁側胸膜より発生。中皮腫の下地となる

・石綿小体

肺内に長期間滞留した石綿繊維の一部がフェリチンなどの鉄たんぱく質で覆われたものである。過去の石綿ばく露を推定する重要な指標となる。

潜伏期間

・石綿の吸入による健康障害の潜伏期間は、ばく露量が多いほど短くなる傾向があり、職業ばく露では、公衆の環境ばく露より短くなる傾向があるが、数十年程度とかなり長い。

石綿を取り扱う業務に従事する者が喫煙することの健康リスク

・石綿を取り扱う業務に従事する作業者が喫煙者である場合、同一条件の非喫煙者よりも肺がんに罹患するリスクが高まると言われている。

・肺がん発症においては、石綿はプロモーターの役割を果たしている。喫煙との関係では、喫煙と石綿は相加作用よりも、相乗的に作用すると考えられている。

・石綿作業に従事していない人の肺がん発症の確率を1.0とすると、「非喫煙者で石綿作業に従事している人」は1.4、「喫煙者で石綿作業に従事していない人」は12.0、「喫煙者で石綿作業に従事している人」はさらに高く17.0に達するとしている。

・そのため、石綿を取り扱う業務に従事する作業者は、喫煙によって健康障害のリスクが高くなると考えられる。

石綿肺

①管理4の石綿肺(石綿によるじん肺症)

②管理2、管理3、管理4の石綿肺に合併した疾病※

※合併した疾病とは、次の疾病をいいます。

◆肺結核

◆結核性胸膜炎

◆続発性気管支炎

◆続発性気管支拡張症

◆続発性気胸

中皮腫

石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜または精巣鞘膜の中皮腫であって、

① 胸部エックス線写真で、第1型以上の石綿肺所見がある

または

② 石綿ばく露作業従事期間1年以上

のいずれかに該当する場合、業務上の疾病と認められます。

ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません)を開始したときから10年未満で発症したものは除きます。

肺がん

原発性肺がん(他の部位から肺に転移したがんではないもの)で、次のいずれかに該当するもの

①石綿肺所見※がある

※じん肺法に定める胸部エックス線写真の像が第1型以上である石綿肺所見をいいます。

②胸膜プラーク所見がある+石綿ばく露作業従事期間10年以上※

③広範囲の胸膜プラーク所見がある※

+石綿ばく露作業従事期間1年以上

※広範囲の胸膜プラークとは・・・・

◆胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな

陰影が認められ、かつ、胸部CT画像によりその陰影が胸膜プラーク

として確認される場合

◆胸部CT画像で、胸膜プラークの広がりが胸壁内側の1/4以上ある

場合

④石綿小体または石綿繊維※の所見

+石綿ばく露作業従事期間1年以上

※石綿小体または石綿繊維の所見については、以下のいずれかであること

が必要です。

◆石綿小体が乾燥肺重量1g当たり5,000本以上ある

◆石綿小体が気管支肺胞洗浄液1ml中に5本以上ある

◆5μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり200万本

以上ある

◆1μmを超える大きさの石綿繊維が乾燥肺重量1g当たり500万本

以上ある

◆肺組織切片中に石綿小体または石綿繊維がある

⑤びまん性胸膜肥厚に併発

⑥特定の3作業に従事

+石綿ばく露作業従事期間 5年以上

※1「特定の3作業」とは・・・・

◆石綿紡織製品製造作業 ◆石綿セメント製品製造作業 ◆石綿吹付作業

※2「従事期間」とは・・・・

上記3作業のいずれかに従事した期間、またはそれらを合算した期間

をいいます。ただし、平成8年以降の従事期間は、実際の従事期間の

1/2として算定します。

良性石綿胸水

胸水は、石綿以外にもさまざまな原因(結核性胸膜炎、リウマチ性胸膜炎な

ど)で発症するため、良性石綿胸水の診断は、石綿以外の胸水の原因を全

て除外することにより行われます。

そのため、診断が非常に困難であることから、労働基準監督署長が厚生

労働本省と協議した上で、業務上の疾病として認定するか否かの判断をしま

す。

びまん性胸膜肥厚

次の3つすべてに該当するもの

①石綿ばく露作業3年以上

②著しい呼吸機能障害がある

◆パーセント肺活量(%VC)が60%未満である場合 など

③一定以上肥厚の広がりがある

胸部CT画像上に

◆片側のみ肥厚がある場合 → 側胸壁の1/2以上

◆両側に肥厚がある場合 → 側胸壁の1/4以上

石綿による労災認定基準

061013-4_leaflet

・石綿ばく露労働者(石綿ばく露作業に従事しているか、または従事したことのある労働者)について、発症した疾病が以下のような場合に、業務上疾病として認定されます。

・労災の認定基準は疾病ごとに異なり、細かい基準が設けられています。

石綿による健康障害に係る労災保険給付支給決定の件数とその推移

解説

・「石綿による健康障害に係る労災保険給付支給決定の件数は「900件弱から1,000件余」で推移

・令和5年の労災保険給付支給決定件数は肺がん530件、中皮腫663件

・良性石綿胸水とびまん性胸膜肥厚は数十件程度で推移している。

石綿の健康障害防止対策

石綿の健康障害防止対策:

作業環境管理

・局所排気装置の設置

・集塵装置の設置(HEPA(High Efficiency Particulate Air)フィルターの設置)

・作業環境の湿潤化

・作業場の隔離、密閉

・セキュリティーゾーンの設置

・隔離解除前に陰圧の確認(レベル1,2)

・前室の陰圧化(レベル3は不要)

作業管理

・作業手順書を整備し労働者に周知する

・適切な呼吸用保護具の使用(防塵マスク、送気マスク)

・石綿除去作業では電動ファン付き呼吸用保護具を使用

・保護衣の着用

・立ち入り禁止区域の設定

健康管理

・石綿健康診断の実施

・じん肺健康診断の実施

石綿を扱う作業に従事する労働者に対する健康診断は、じん肺健康診断と石綿健康診断の両方が必要となります。石綿は、粉じん作業に該当するため、じん肺法に基づくじん肺健康診断が義務付けられますが、同時に、石綿障害予防規則に基づき、より頻繁な健康診断(6ヶ月ごと)が求められます。

労働衛生教育

・喫煙者に対する禁煙支援

総括管理(労働衛生管理体制)

・労働衛生管理体制の確立

石綿作業従事者に対する健康診断

健診の実施時期

1 .雇入れ時又は当該業務への配置替えの際

2 .定期健康診断(6ヶ月以内ごとに1回)

健診の項目

一次健康診断

(1) 業務の経歴の調査

(2) 石綿によるせき,たん,息切れ,胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

(3) せき,たん,息切れ,胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査

(4) 胸部のエックス線直接撮影による検査

二次健康診断

(1) 作業条件の調査

(2) 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査,喀たんの細胞診又は気管支鏡検査

※ 上記の項目のみでは、ばく露した石綿等による身体への影響の有無を確定し得ない場合もあると考えることから、その場合には健康診断を行う医師が必要と認める項目(検査)を追加してさしつかえないこと。

結果の保存

結果は法令様式にて労働基準監督署長へ報告し、記録は常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存するよう規定されている。

定期健康診断

・事業者は、石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、石綿則第40条の規定により、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、胸部のエックス線直接撮影による検査等の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

石綿取扱い作業従事者特別教育

石綿取扱い作業従事者特別教育の内容:

石綿の有害性

石綿等の使用状況

石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置

保護具の使用方法

その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項

「石綿に関する健康管理手帳」の交付要件

次のいずれかの要件に該当する場合、石綿に関する健康管理手帳が交付されます。

(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 (直接業務及び周辺業務が対象)

(2) 下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが対象)

●石綿の製造作業

●石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の 作業

●石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、 破砕等の作業

(3) (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。 (直接業務のみが対象)

※「直接業務」とは:

アスベスト(アスベストをその重量の0.1%を超えて含む製剤その他を含む)の製造又は取り扱いに伴って、アスベスト(石綿)粉じんを発散する場所で行う業務。

直接業務の代表例

●車両・船舶内の区切られた空間における石綿を取り扱う作業

●石綿の吹付け作業

●石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物等の解体作業

●石綿製品の製造工程における作業

※「周辺業務」とは:

直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務

コメント