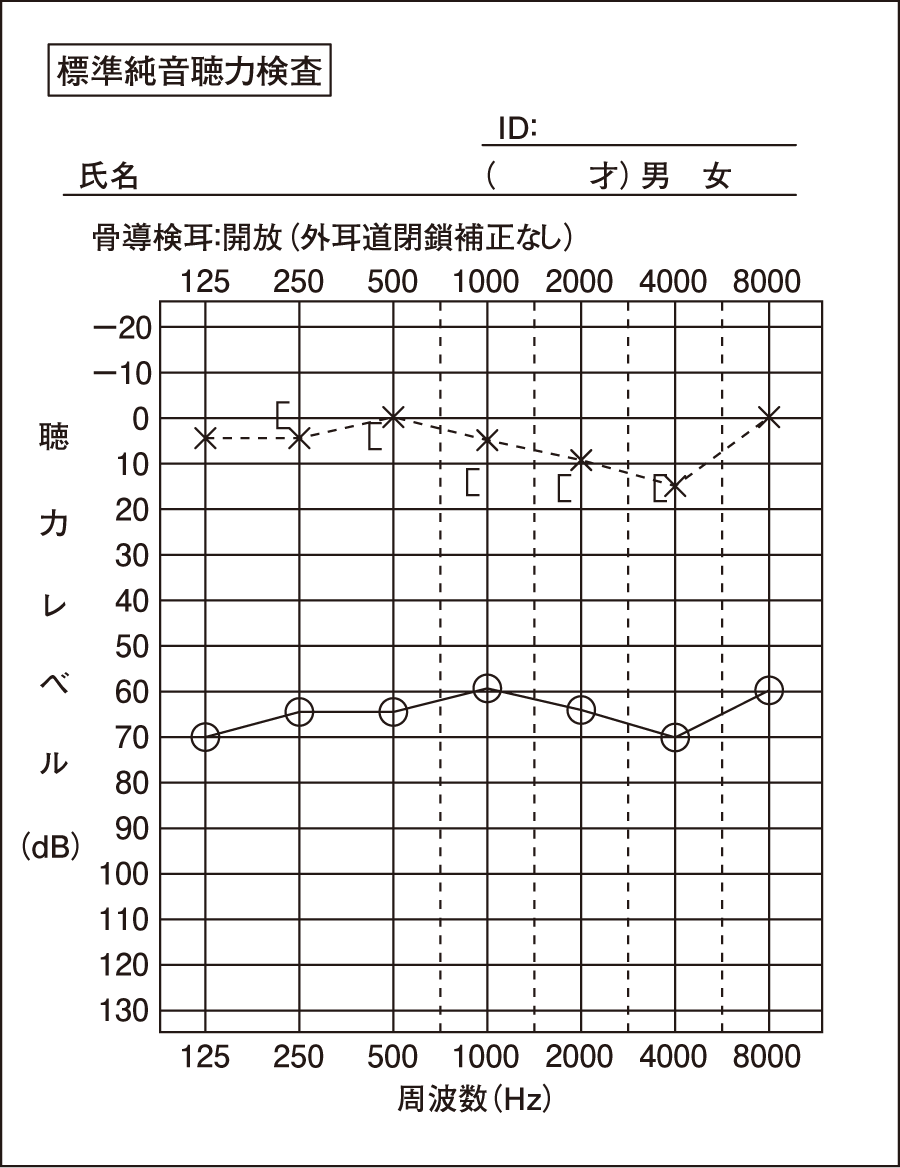

標準純音聴力検査(純音聴力検査)

・聴力検査の中で最も基本的かつ重要な検査。単に「聴力検査」という場合には、この標準純音聴力検査を指す

(他には語音聴力検査といって言葉の聞き取りの能力を調べるものや、脳波を使った聴力検査などがある)

・ヘッドホーンを両耳にあて、125 Hzからオクターブ間隔で 8,000 Hzまでの 7 種類の高さの異なる音のきこえを調べる検査)。

・各周波数での聴力レベルの測定は5dBずつ音を大きくして、聞こえる最も小さな音圧を調べる。

選別聴力検査(スクリーニングオージメトリ)とは

・正常聴力か、あるいは何らかの難聴があるかを効率よく、かつ確実に選別することが目的の聴力検査

・選別聴力検査で何らかの異常が疑われる場合には「精密聴力検査」を行う

検査対象(一般健康診断)

一般健康診断

① 雇入時の健康診断

雇入時等健康診断においては、オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査が義務付けられている(これは選別聴力検査とはいわない)

② 定期健康診断(1年以内毎に1回)

選別聴力検査として、オージオメータを用いて1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける聴力検査を行う。

③ 特定業務従事者の健康診断(6か月以内毎に1回)

・1,000 ヘルツについては 30dB、4,000 ヘルツについては 25dB 及び30dB の音圧レベルにおける選別聴力検査を行う。

・1,000 ヘルツ又は 4,000 ヘルツについて 30dB の音圧レベルにおける計測で異常が認められた者及び医師が必要と認める者については、気導純音聴力レベル測定法による聴力検査(雇入時等健康診断と同様)を含む二次検査を行い、健康管理区分を決定する。

・4,000 ヘルツ25dB の音圧レベルにおける計測は、異常が認められたことのみをもって二次検査を行う必要があるとするものではないが、前回までの健康診断結果、作業状況等を勘案して医師が判断することとなる。

・6か月以内に行われた作業環境測定結果に基づく結果の評価が第1管理区分である単位作業場所で業務に従事する労働者、又は6か月以内に個人ばく露測定等により1日ばく露量が 85 dB 未満とされた業務に従事する労働者に対しては、定期健康診断を省略することができる。

検査法

・検査周波数は「1000Hz(会話音域)」と「4000Hz(高音域)」

・1000Hzは日常会話に必要な会話域聴力の指標

・4000Hzは騒音性難聴や加齢性難聴などを側に発見するための指標

基準値

4000HZ:40dB以下

代表的疾患

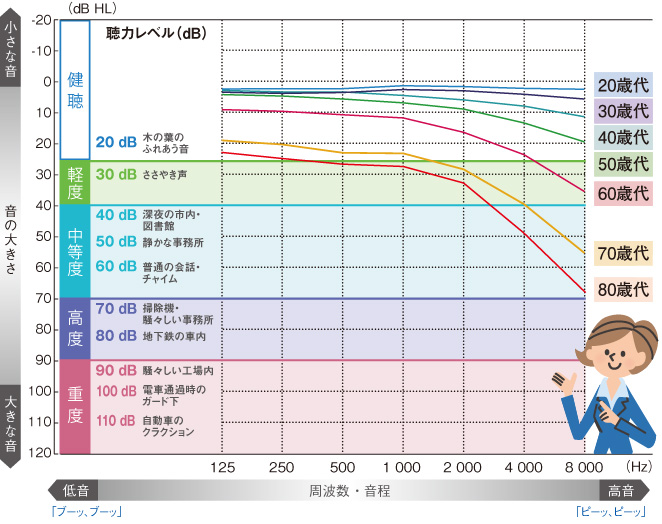

① 加齢性難聴(老人性難聴)

・加齢によって起こる難聴で、年齢以外に特別な原因がないもの

・一般的に50歳頃から始まり、65歳を超えると急に増加する

・加齢性難聴は感音難聴であり,末梢の感覚器の機能低下(有毛細胞減少),聴覚中枢の機能低下,認知機能全般の低下が関与している.

・一般的には、高音(高い周波数)から聞こえが悪くなる。

・一般に左右対称性の難聴である

・この高い音は体温計の音のような電子音(4~8kHz)なので、初期にはあまり聞こえにくさを自覚することはありません。しかし、徐々に会話や日常生活で使う音の高さ(1kHz前後)の聞こえも悪くなるので、難聴を自覚することが増えていきます。

・さらに、難聴により脳への電気信号が減ることで脳が興奮し、ジージー、キーンといった音に代表される耳鳴りを自覚することもある(頑固な耳鳴りを伴うことも少なくない)

・有毛細胞は再生しないため、一度、難聴になると治らないのが特徴です

検査

・高周波域から難聴が進行する特徴があり、8000Hzから徐々に低い周波数域に難聴が波及する

・日本語における語音弁別には2000Hzまでが必要とされ(欧米言語では4000Hzまで)、4000Hz以上の周波数の難聴が日常会話に影響することは少ない

・しかし高音域の難聴は頑固な耳鳴を合併する原因となる。

・2000Hzの聴力が悪化してくると「音は分かるが言葉が聞きにくい」ようになり、特に男性の声に比べて周波数の高い女性の声が分かりにくくなる。

参照(このサイトより引用):聞こえのかんたんチェックと難聴のレベル

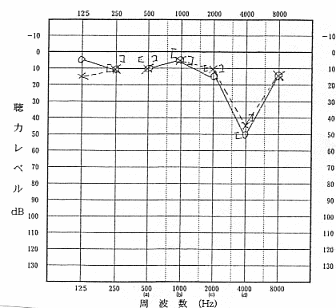

② 騒音性難聴

参照:

・騒音下での職業など、長期間騒音に暴露され徐々に進行する難聴

・低音成分より3000ヘルツ以上の高音成分の方が傷害を起こしやすいですが、主に傷害を受けるのは内耳の有毛細胞です。

・騒音性難聴の特徴は両側対称性である

・騒音性難聴は初期には高音部に強く表れ、4000Hzが聞こえにくくなる『C5-dip』という難聴を示すが、進行とともに2000~8000Hzにも難聴が及ぶようになる

参照(このサイトより引用):http://home.a01.itscom.net/tcoh/part1.htm

C(ツェー)は、ドレミのドの音のドイツ式音名表記。

4000Hzはドの音の第5フォルマントに近い音なので、4000Hzが悪くなった状態をC5-dip(dipとは落ちこむという意味)という。

コメント