疾患

・「ツツガムシ病」はOrientia tsutsugamushi を起因菌とするリケッチア症であり、ダニの一種の「ツツガムシ」によって媒介される。

参照(このサイトより引用):https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/minamiuonuma_kenkou/1356811283492.html

・新潟県内では、例年5月~7月、11月に発生報告が集中しています。

・患者は、汚染地域の草むらなどで、有毒ダニの幼虫に吸着され感染する。発生はダニの幼虫の活動時期と密接に関係するため、季節により消長がみられる。

・かつては山形県、秋田県、新潟県などで夏季に河川敷で感染する風土病で あったが(古典型)、戦後は新型ツツガ虫病の出現により北海道、沖縄など一部の地域を除いて全国で発生がみられるようになった。

・山歩きをしなくても、猫や犬を介して感染することもある。

疫 学

・ツツガムシは一世代に一度だけ、卵から孵化した後の幼虫期に哺乳動物に吸着し、組織液を吸う。その後は土壌中で昆虫の卵などを摂食して生活する。わが国でリケッチア(以下、菌)を媒介するのは、アカツツガムシ(Leptotrombidium akamushi )、タテツツガムシ(L. scutellare )、およびフトゲツツガムシ(L. pallidum )の3種であり、それぞれのダニの0.1〜3%が菌をもつ有毒ダニである。ヒトはこの有毒ダニに吸着されると感染する。

・吸着時間は1〜2 日で、ダニから動物への菌の移行にはおよそ6 時間以上が必要である。

・菌はダニからダニへ経卵感染により受け継がれ、菌をもたないダニ(無毒ダニ)が感染動物に吸着しても菌を獲得できず、有毒ダニにな らない。したがって、自然界でげっ歯類などの動物はヒトへの感染増幅動物とはならず、ダニのライフサイクルを完結させるために重要となる。

・新型ツツガムシ病を媒介するタテツツガムシ、およびフトゲツツガムシは秋〜初冬に孵化するので、この時期に関東〜九州地方を中心に多くの発生がみられる。また、フトゲツツガムシは寒冷な気候に抵抗性であるので、その一部が越冬し、融雪とともに活動を再開するため、東北・北陸地方では春〜初夏にも発生がみられ、そこではこの時期の方が秋〜初冬より患者が多い。したがって全国でみると、年間に春〜初夏、および秋〜初冬の2 つの発生ピークがみられる。また、古典型ツツガムシ病の原因となったアカツツガムシは現在消滅したと考えられ、夏期に発生ピークはみられない。

・感染症法により4 類感染症全数把握疾患として届け出が継続されている。

・毎年数人の死亡例も報告され、依然として命を脅かす疾病であることがうかがえる。また、ツツガムシ病は広 くアジア、東南アジアにも存在しており、輸入感染症としても重要である。

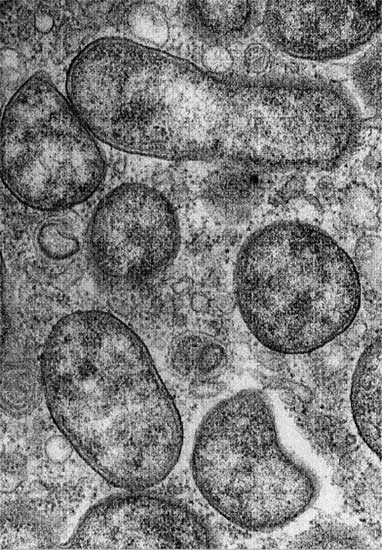

病原体

・ツツガムシ病の起因菌はオリエンティア・ツツガムシ(Orientia tsutsugamushi )であり、大きさはおよそ0.5×2.5 μm である。

・他のリケッチアと同様に、細胞外では増殖できない偏性細胞内寄生細菌である。

・本菌には血清型が存在し、Kato、Karp、およびGilliamの3種類は標準型とよばれ、その他にも、Kuroki、およびKawasaki など新しい型も報告されている。

臨床症状

・潜伏期は5 〜14 日で、典型的な症例では39 ℃以上の高熱を伴って発症し、皮膚には特徴的なダニの刺し口がみられ、その後数日で体幹部を中心に発疹がみられるようになる。

・「発熱、刺し口、発疹」は主要3徴候とよばれ、およそ90%以上の患者にみられる。

・臨床症状は発熱や倦怠感、頭痛、嘔気・嘔吐、筋肉痛などの感冒症状で、重症例では意識障害を呈する。

・皮疹は痒みのない淡い紅斑が体幹を中心に全身に散在する(発症早期でははっきりしないことがあり、また全く紅斑が出現しないこともある)。

・刺し口(痂疲:径10mm前後)を念入りに確認する必要がある。

・患者の半数には刺し口近傍の所属リンパ節、あるいは全身のリンパ節の腫脹がみられる。

・臨床検査では白血球減少、血小板減少、CRP強陽性、ASTおよびASL などの肝酵素上昇、尿蛋白陽性、尿潜血陽性を認めることがある。

・「発熱+血球減少」や「発熱+肝機能障害で想起する

・治療が遅れると播種性血管内凝固をおこすことがあり、致死率が高い。

・発生時期がその年の気候により影響を受けること、わが国には夏〜秋に発生の多い日本紅斑熱が存在することなどから、年間を通して、本症を含むダニ媒介性 リケッチア症を常に疑うことが重要である。また、ヒトの移動に伴い、汚染地域に出かけて感染し、帰宅後発症する例もあるので、汚染地域だけでなく広く全国 の医療機関で注意が必要である。

病原診断

・診断にはペア血清とPCR検査のための検体(感度は刺し口の痂疲>全血>血清の順に高い)を提出する。

・確定診断は主に間接蛍光抗体法、および免疫ペルオキシダーゼ法による血清診断で行われている。診断用抗原にはKato 、Karp 、およびGilliam の標準型に加えて、Kuroki 、およびKawsaki 型を用いることが推奨されている。

・ある特定の血清型だけに抗体が上昇する場合があり(つまり、血清学的な交差反応が株間でみられない場合がある)、流行に 合わせて新しい血清型も使用しないと、診断できないことがあるためである。判定は、急性期血清でIgM抗体が有意に上昇している時、あるいは、ペア血清で 抗体価が4倍以上上昇した時を陽性とする。

・また、ワイル・フェリックス反応ではOXK 陽性となるが、陰性のこともあるので注意が必要である。病原体診断には、末梢血中からの菌のDNA 検出が用いられている。

・EDTA 加全血からバフィーコート分画を分離し、DNA を抽出後、nested PCR 法による検出がなされる。また、この方法で菌の血清型別も可能である。

・菌分離はマウスや培養細胞を用いて行われるが、P3 実験施設が必要であり、時間もかかるので診断には実用的でない。

治療・予防

・第1選択薬は、ツツガムシ病も日本紅斑熱も、テトラサイクリン系抗菌薬(ドキシサイクリンまたはミノサイクリン)

例)

点滴:

ミノサイクリン(ミノマイシン®) 100mg 12時間おき

内服:

ドキシサイクリン(ビブラマイシン®) 100mg 1回1錠 1日2回

治療期間:7-14日間(中等症以上では10-14日間)

・本症の予防に利用可能なワクチンはなく、ダニの吸着を防ぐことが最も重要である。具体的には、発生時期を知り汚染地域に立ち入らないこと、立ち入る際にはダニの吸着を防ぐような服装をすること、作業後には入浴し吸着したダニを洗い流すこと、などである。

感染症法における取り扱い(2012年7月更新)

「つつが虫病」は全数報告対象(4類感染症)であり、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければならない。

コメント