疾患

・HPV感染が危険因子である

・若年日本人女性において罹患率が増加している。ことに20~30歳代の若年者での増加が明らかである。

子宮頸がんについて(ドック学会専門医試験)

子宮頸がんについて:

・若年日本人女性における罹患が増加している。

・HPV感染は稀ではなく、性的接触のある女性の50%以上が一生に一度は感染するとされています。日本においても、細胞診で正常な若い女性(特に10〜20代)でのHPV陽性率は20%台に達し、若年層で高頻度にみられます。一方で、多くの場合は免疫により自然に排除されますが、一部は持続感染となり子宮頸がんなどのリスクとなります.

・HPVワクチンは子宮頸がんの発症を予防する。

・HPVワクチンの定期接種の対象年齢は、小学校6年生から高校1年生相当の女性。

・HPVワクチンの接種が最も推奨されるのは10〜14歳の女性で、この時期に接種すると免疫応答が良好で効果が高いとされる。

・HPVワクチンはすべてのハイリスクHPV感染を完全に予防できるわけではないが、主要な高リスク型であるHPV16型と18型に対しては非常に高い予防効果があります。

・子宮頸がん対策型検診の対象年齢は20歳以上の女性すべてである(以前の30歳から引き下げられた)

子宮頸がん検診について:

・子宮頸がん検診の対象年齢は20歳以上の女性すべてである。

・検診結果が「精密検査不要」の場合でも、「2年に1回の定期的ながん検診の受診」が重要である。

・子宮頸がん検診における子宮頸部細胞採取は原則ヘラ・ブラシで行う

・子宮頸がん検診における子宮頸部細胞採取は扁平上皮ー円柱上皮境界(SCJ)領域を中心に行う。

・子宮頸がん検診の細胞診標本作成には不適正標本が減少することから、LBC(liquid-based cytology :液状検体法)が望ましい。

・自己採取機器による子宮頸部細胞診は精度が低いため推奨されないが、自己採取機器によるHPV検査に関しては施設採取と差がないという報告がある。

・子宮頸部細胞診の結果報告はベセスダシステムのみによって行われることになっている。

・子宮頸部細胞診の判定で「ASC-US」(意義不明な異型扁平上皮細胞:Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)」とは、細胞の形態が正常ではないが異形成と診断するには細胞の異形変化が少ないと判断されたグレーな所見をいう。がんが疑われる所見ではなく、異形成が疑われている所見である。そのため、子宮頸部細胞診の結果が「ASC-US」の場合は、「ハイリスクHPV検査」を行う(がんに進展する可能性のある型のHPV)。実施不可能な施設の場合は直ちにコルポ診、生検も容認される。

※ HPVには100種類以上の型が存在するが、そのうち子宮頸がん等の悪性腫瘍を引き起こすリスクが高い13~16種類ほどを「ハイリスクHPV」と呼ぶ

・子宮頸部細胞診の判定で「LSIL」( low grade squamous intraepithelial lesion:軽度扁平上皮内病変)は「軽度異形成」と「HPV感染の疑い」であり、コルポ診、生検が推奨される。

・子宮頸部細胞診で「AGC(異型腺細胞)」の場合、腺系病変が疑われるため、頸管内および子宮体部の検索が必要となる。

・子宮頸部細胞診で「HSIL(高度扁平上皮内病変)」の場合、中等度異形成、高度異形成、上皮内癌が含まれる。

液状化検体細胞診(liquid-based cytology: LBC法)

子宮頸がん検診の液状化検体細胞診(liquid-based cytology: LBC法):

・子宮頸部細胞診の検査方法の一つで、採取した細胞を専用の保存液で回収保存し、その後専用の機器を用いて塗抹標本を作製して、細胞診検査を行うもの。

・従来の方法と比較し、より精度が高い。

・「液状化細胞診」では、採取したブラシごと容器に入れるため、採取した細胞をほぼ100%回収することができる。

・また「液状化細胞診」検査法では、血液や粘液などの不純物を取り除いた上で標本化されるので、異常細胞が発見しやすくなる

・そのため採取した細胞を直接スライドガラスに塗布する「従来法」と比較し、不適正検体が減少する

・綿棒ではなく、ヘラ、またはブラシ採取がのぞましい

(専用のブラシやヘラを用いない場合、検査を正確に行う上で必要な数の細胞を採取できない、サンプリングエラーが生じやすくなる)

・子宮頸がん検診の細胞診標本作成には不適正標本が減少することから、LBC(液状検体法)が望ましい。

・子宮頸がん検診の自己採取細胞診は精度が低いため推奨されない

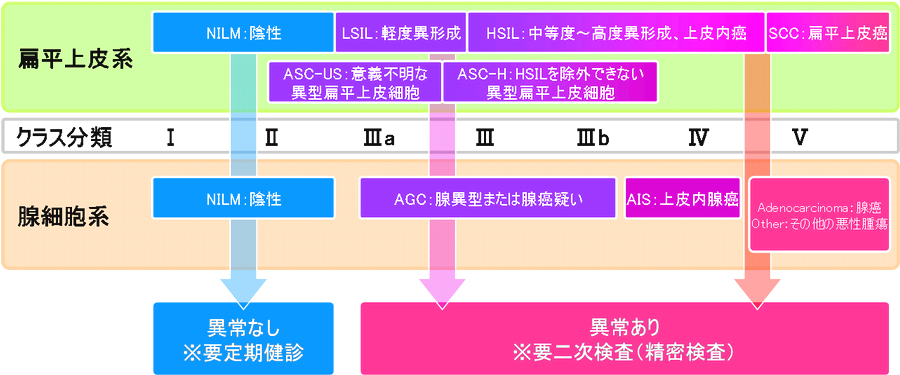

ベセスダシステム

・子宮頸がんの新しい細胞診報告様式

・子宮頸部細胞診の結果報告はベセスダシステムのみによって行われることになっている。

・子宮頸がん検診の結果について、以前は、「日母分類」でⅠ~Ⅴで分類して、ⅠとⅡを陰性、ⅢaとⅢbを疑陽性、ⅣとⅤをがんとしていた。

・しかし近年、子宮頸がんは「HPV(ヒトパピローマウイルス)」の感染が原因となっていると判明し、これを前提として、「ベセスダシステム」ではNILM(異常なし)、LSIL(軽度異形成)、HSIL(中~高度異形成)、SCC(がん)と診断する。

・しかし、なかなか診断の難しい症例もあり、「ASC-US」と「ASC-H」という診断もあります。

・日本語にすると、ASC-USは「意義不明な異型扁平上皮」、ASC-Hは「高度病変を除外できない異型扁平上皮」となります。

・何のことか、産婦人科の医師でも理解しにくい結果で、ある病理学の先生は、診断に迷ったときの「ごみ箱」というほどです。

・しかし、この場合、「ASC-USはNILM(異常なし)とLSIL(軽度異形成)の区別が難しく、ASC-HはLSIL(軽度異形成)とHSIL(中~高度異形成)と区別が難しいのだな」と理解するとわかりやすいように思います。

・精密検査としてはASC-USの場合は原則的にHPV(高リスク群)がいるかどうかの検査(簡易ジェノタイプ判定)を行う(実施不可能な施設の場合は直ちにコルポ診、生検も容認)。ASC-Hの場合はコルポスコープ下で生検をおこない、診断が確定します。

・このように、従来のクラス分類(日母分類)では、疑陽性が出たときの取扱いが結構バラバラにおこなわれていましたが、ベセスダシステムが導入されて以来、異形成の結果が出たときの取扱いが明確になった。

検査結果と対応

NILM(クラスⅠ・Ⅱ):

正常な細胞のみ

→定期検診を続ける

ASC-US(意義不明な異型扁平上皮細胞:Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)

・子宮頸部細胞診の判定で「ASC-US(意義不明な異型扁平上皮細胞:Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance)」とは、細胞の形態が正常ではないが異形成と診断するには細胞の異形変化が少ないと判断されたグレーな所見をいう。

・がんが疑われる所見ではなく、異形成が疑われている所見である。

→

子宮頸部細胞診の結果が「ASC-US」の場合は、「ハイリスクHPV検査」を行う(がんに進展する可能性のあるHPV)。

実施不可能な施設の場合は直ちにコルポ診、生検も容認される。

ASC-H( 高度扁平上皮内病変疑い):

高度な細胞異型の可能性がある

→コルポ診、生検

LSIL(軽度扁平上皮内病変: low grade squamous intraepithelial lesion)

子宮頸部細胞診の判定でLSIL( low grade squamous intraepithelial lesion:軽度扁平上皮内病変)は

「軽度異形成」と「HPV感染の疑い」である

→コルポ診、生検が推奨される

子宮頸部細胞診でHSIL(高度扁平上皮内病変):

高度異形成のみでなく、「中等度異形成、高度異形成、上皮内癌」を含む

→コルポ診、生検

SCC(クラスⅣ・Ⅴ):

明らかな扁平上皮がんと考えられる

→コルポ診、生検

子宮頸部細胞診のAGC(異型腺細胞):

腺系病変が疑われる

→頸管内および子宮体部の検索が必要

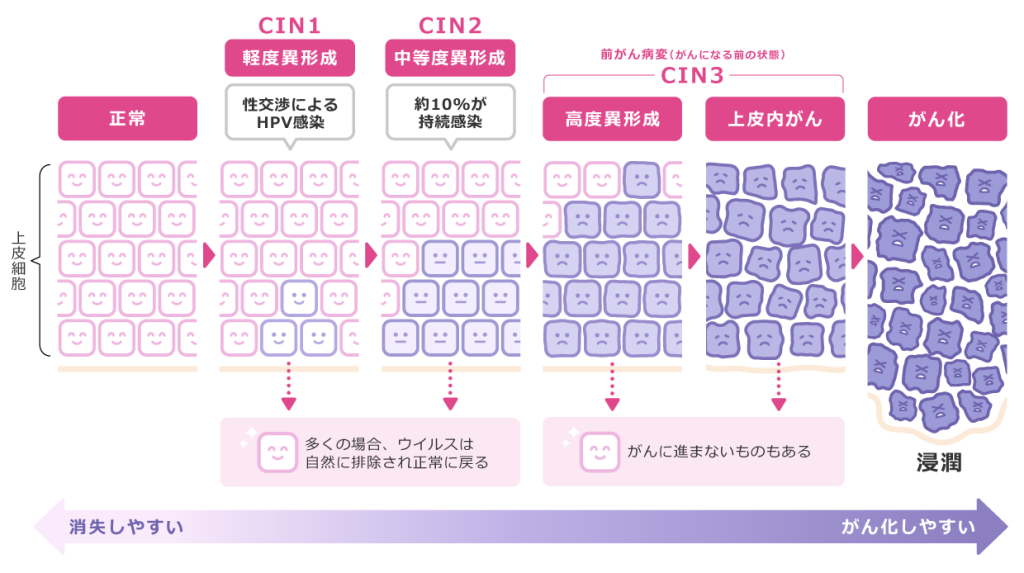

子宮頸癌細胞診のCIN(cervical intraepithelial neoplasia:子宮頸部上皮内腫瘍)

・細胞が「現状ではがんとは言えないががんに進行する確率が高い状態(前がん病変)」や「悪性・良性の境界にある状態(境界悪性)」であることを指します。

・病変の程度により、軽度異形成(CIN1)、中等度異形成(CIN2)、高度異形成~上皮内がん(CIN3)に分類されます。

・国際的には、上皮の中に異型細胞が存在する、これら一連の病変は、子宮頸部上皮内腫瘍(Cervical Intraepithelial Neoplasia,略してCIN)といい、下記に示すようにCIN1~CIN3までがそれぞれ対応しています。

軽度異形成(CIN1)…異形成が上皮の下1/3以内にとどまっている状態

中等度異形成(CIN2)…異形成が上皮の下2/3以内にとどまっている状態

高度異形成~上皮内がん(CIN3)…異形成が上皮の2/3からすべての層(基底膜は破らずに上皮内におさまっている)に及んでいる状態

・子宮頸部細胞診でCIN3(子宮頸部上皮内腫瘍 Cervical Intraepithelial Neoplasia)は高度異形成~上皮内がんで、治療が推奨される段階でありHPV検査の適応はない。

HPVワクチン

参照:

コメント