有機溶剤にばく露された際の吸収経路と排泄せつ経路、蓄積する部位

有機溶剤にばく露された際の吸収経路と排泄せつ経路、蓄積する部位:

吸収経路

有機溶剤は揮発性、脂溶性が高いため、作業者に吸収される経路としては

・経気道吸収(吸気中ばく露により呼吸器から吸収されるもの)

・経皮吸収(経皮ばく露による皮膚又は粘膜からの吸収される)

・経口吸収(ミスト状で液体のまま口内に取り込まれて消化器から吸収されること)

がある

排泄経路

・有機溶剤が体内に取り込まれると、ほとんどは肝臓などで代謝(化学変化)されて尿と共に排出される(尿中排泄)か、胆汁中に排出されて消化管を通して排出(肝排泄)される。

・水溶性の有機溶剤は未変化体のまま尿中に排泄されることがある

・肺に吸気から取り込まれた物質の一部は、体内に取り込まれずそのまま呼気中から排出(呼気中排泄)される。

有機溶剤が体内に吸収された後に、主に分布する臓器あるいは組織:

有機溶剤は脂溶性であるため、

・神経組織(脳、脊髄、末梢神経)

・肝臓

・腎臓

・骨髄

などの臓器に蓄積する

有機溶剤の毒性

有機溶剤に共通する毒性

・中枢神経系の麻酔作用(頭痛、めまい等)

・皮膚刺激作用(脱脂作用による湿疹、皮膚の角化・亀裂等)

・粘膜刺激作用(咳、結膜炎等)

経気道ばく露による急性中毒

・経気道ばく露による急性中毒として代表的なものには、めまい、嗜眠、頭痛、脱力感、吐き気、意識喪失等があり、トルエンやキシレンでは幻覚が出ることもある。

・これらをもたらす物性として、経気道まで到達しやすくなるという意味で気化しやすいこと、また、呼吸器系の粘膜からの吸収されやすさに関しては脂溶性が高いことが挙げられる。

有機溶剤による健康障害

●神経障害

・中枢神経障害(麻酔作用、精神神経症状、頭痛、めまい):メタノール、1-ブタノール、スチレン、トルエン

・末梢神経障害:ノルマルヘキサン、メチルイソブチルケトン

・自律神経障害:

●皮膚障害(角化、亀裂)

●粘膜刺激作用(結膜炎、咳)

●微小血管瘤;二硫化炭素

●末梢神経障害:ノルマルヘキサン

●視神経炎:メタノール

●白血病:ベンゼン含有による

●肝障害:塩素系有機溶剤等

●腎障害:塩素系有機溶剤等

有機溶剤による健康障害防止対策

有機溶剤全般の健康障害防止対策

有機溶剤による健康障害防止対策:

作業環境管理

・有機溶剤の使用中止

・ 有害性の少ない物質への代替

・ 作業方法の改良による発散の防止

・ 発散源となる設備の密閉化・自動化

・ 局所排気装置・プッシュプル型換気装置による拡散防止

・ 全体換気で有機溶剤の希釈排出

作業管理

・作業に伴う有機溶剤の発散を少なくしたり、ばく露が少なくなるように作業の手順や方法を定める。

・有機溶剤作業主任者の選任

・労働者が対象物質にばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択

・呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用

・対象物質にばく露される時間の短縮

健康管理

・定期的な健康診断(一般健康診断、特殊健康診断)、健康測定を実施する。

発がんのおそれのある有機溶剤に対する健康障害防止対策

発がんのおそれのある有機溶剤に対する健康障害防止対策:

・作業環境管理に関する措置としては「作業環境測定評価と記録の30年間の保存」がある。

・作業記録の作成と30年間の保存は、常時作業に従事する労働者について1カ月以内ごとに、「労働者の氏名」、「従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間」並びに「当該物質によって著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要」について記録する必要がある。

・作業管理に関する措置としては、「作業記録の作成と30年間の保存」、「有害性等の掲示」、「堅固な容器・確実な包装の使用」等がある。

・有害性等の掲示については、作業に従事する労働者が見やすい箇所に、名称、人体に及ぼす作用、取扱上の注意事項及び使用保護具について掲示するものである。

・堅固な容器・確実な包装の使用については、その物質を運搬し、又は貯蔵するときは、漏れたり、こぼれたりするなどのおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をする必要がある。

・健康管理としては、「健康診断(生物学的モニタリングは作業管理に位置付けられる。)の実施とその結果の30年間の保存」などがある。

健康診断の実施とその結果の30年間の保存については、特定化学物質障害予防規則の規定に基づき健康診断を行い、個人票などについて記録の保存を行うものである。

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

有機溶剤健康診断

有機溶剤健康診断について:

・特殊健康診断のひとつ

・第一種、第二種有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際およびその後6月以内ごとに1回、定期に健康診断を実施

(第三種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部における業務に限る)

・有機溶剤等健康診断の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。

〔必ず実施すべき項目〕

1. 業務の経歴の調査

2. 作業条件の簡易な調査

3.

○イ有機溶剤による健康障害の既往歴の調査

○ロ有機溶剤による自覚症状または他覚症状の既往歴の調査

○ハ4 の既往の検査結果の調査

○ニ有機溶剤による 5~8 及び 10~13 に掲げる異常所見の既往の有無の調査

4. 自覚症状又は他覚症状の有無の検査

5. 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査

6. 肝機能検査【AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GTP】

7. 貧血検査(赤血球数、血色素量)

8. 眼底検査

このうち、5~8 は、一定の有機溶剤または有機溶剤含有物に限る。

医師が必要と認めた場合に行う検査:

9. 作業条件の調査

10. 腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く)

11. 肝機能検査(6 の場合を除く)

12. 貧血検査(7 の場合を除く)

13. 神経内科学的検査

特別有機溶剤の特殊健康診断

特別有機溶剤の特殊健康診断:

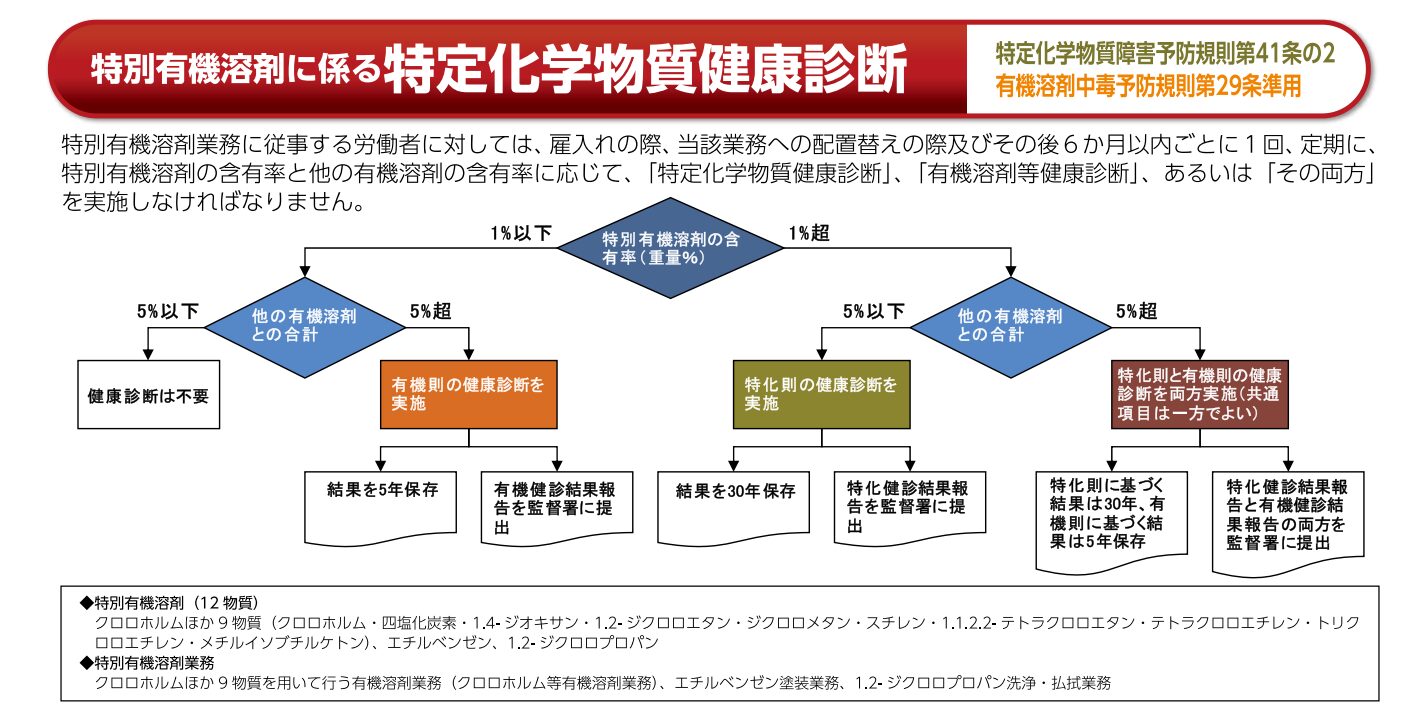

・特別有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、 特別有機溶剤の含有率と他の有機溶剤の含有率に応じて、「特定化学物質健康診断」、「有機溶剤等健康診断」、あるいは「その両方」 を実施しなければなりません。

・特別有機溶剤業務の健康診断結果については、特定化学物質健康診断個人票(様式第2号)を作成し、これを30年間保存しなければなりません。

・「特別有機溶剤等かつ特定有機溶剤混合物」に該当する場合、特別有機溶剤業務の健康診断と特定有機溶剤混合物に係る業務の健康診断を併せて実施する必要がある。

有機溶剤健康診断と特別有機溶剤の健康診断の違い:

・有機溶剤健康診断では、尿中代謝物量、肝機能、貧血、眼底検査などが中心で、比較的標準的な項目です。

・特別有機溶剤健康診断では、これに加えて神経学的検査、腎機能検査、問診の重点化(自覚症状確認など)が行われ、有害性の高い溶剤の影響を重視しています。

・実施時期と頻度は両者とも共通で、雇入れ時または配置換え時および6か月以内ごとに1回の定期健診を実施します。

・有機溶剤健康診断は多様な溶剤による中毒予防・慢性障害防止を目的としており、特別有機溶剤健康診断は高毒性・発がん性を持つ溶剤による重篤な疾病(肝障害・腎障害・神経障害・発がん)防止を目的とした強化型健診である。

コメント