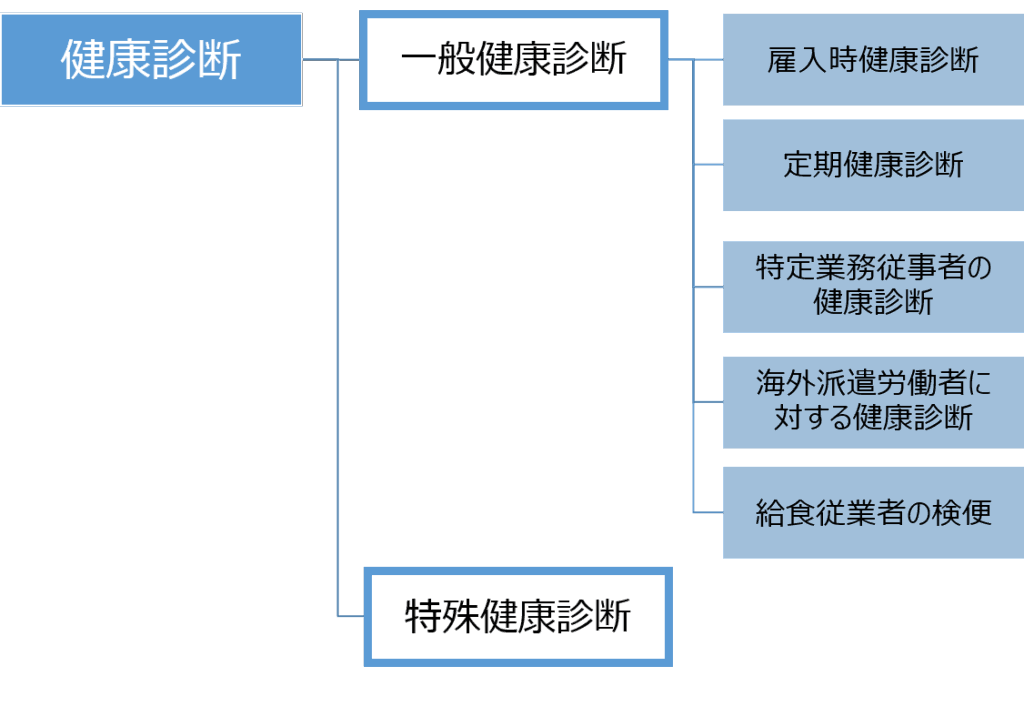

法定健診とは

・「法定健診」とは、「労働安全衛生法」により定められた健康診断を指します。

・事業者には、すべての労働者に対し「雇い入れ時」および「年に1回の定期健康診断」を実施することが義務づけられています。

・法定健診は病気の発見を目的としたものです。

・法定健診は「一般健康診断」と「特殊健康診断」に分けられる。

・「一般健康診断」は労働者の一般的な健康状態を調べる検査で、「特殊健康診断」は特定の有害業務、有害作業に従事する労働者の健康障害を予防・早期発見するための検査です。

「特定業務従事者健康診断」と「特殊健康診断」との違い

・「特定業務従事者健康診断」は、「特定業務」として定められた業務に従事する労働者が受ける健康診断のことです。通常行なわれる健康診断と検査項目は同じですが、実施される頻度に違いがあります。通常の健康診断は、雇入れ時と年に1回定期的に実施されますが、特定業務従事者健康診断は、当該業務への配置替え、および6ヵ月以内ごとに1回定期的に受診しなければなりません。

・「特殊健康診断」は一般健康診断の中には含まれない特別な健康診断です。労働安全衛生法第66条第2項・第3項に基づき、特定の有害業務に従事する労働者のみが対象となり、より専門的な健康管理が求められます。

・特殊健康診断は通常の健康診断とは異なり、業務に関連する有害物質や作業環境に特化した検査項目が含まれているため、より専門的な検査が行われます。また、6か月以内に一回の頻度での実施が必須です。

・特殊健康診断は、その他の健康診断とは違う種類に分類されることを認識しましょう。

特殊健康診断

特殊健康診断とは:

・特殊健康診断は、特定の有害な業務に従事する労働者に、業務に起因する健康障害がないか調べるために行う健康診断です。労働安全衛生法66条2、3項に定められた健康診断で、じん肺法3条に定められていた健康診断も含まれます。事業者は、法律上、特殊健康診断の実施を義務づけられています。

・「特殊健康診断」の対象者は、一般健康診断の対象にも該当する場合、その両方の健康診断を受ける必要がある。

・特殊健康診断の目的は、作業および作業環境と特殊健康診断結果との関連を照合することで、作業による健康障害を未然に防ぐことを目的としています。

法令に基づく特殊健康診断

法令に基づく特殊健康診断の種類

1.じん肺健康診断 (じん肺法第3条)

2.労働安全衛生法第66条第2項および第3項による特殊健康診断

① 高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則第38条)

② 電離放射線健康診断(電離放射線障害防止規則第56条)

③ 鉛健康診断 (鉛中毒予防規則第53条)

④ 四アルキル鉛健康診断(四アルキル鉛中毒予防規則第22条)

⑤ 有機溶剤健康診断 (有機溶剤中毒予防規則第29条)

⑥ 特定化学物質健康診断 (特定化学物質等障害予防規則第39条)

⑦リスクアセスメント対象物健康診断(労働安全衛生規則第577条)

⑧石綿健康診断 (石綿障害予防規則第40条)

⑨ 除染等電離放射線健康診断(除染電離則第20条)

⑩ 酸等取扱い者の歯科健康診断 (労働安全衛生規則第48条)

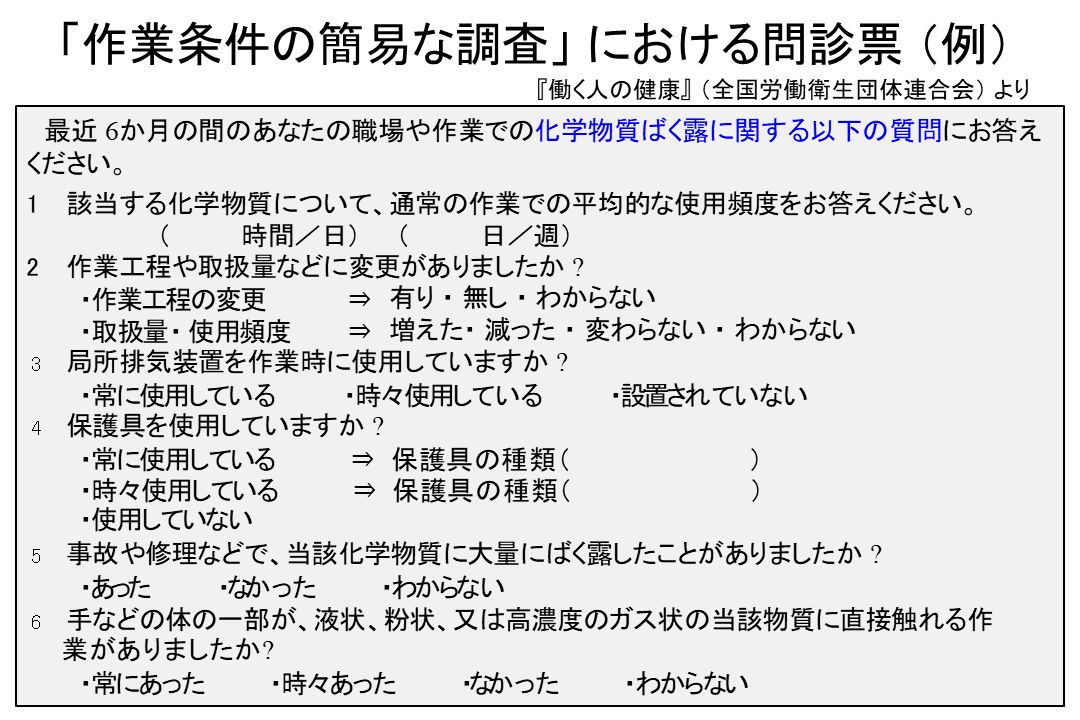

「作業条件の簡易な調査」の追加(有機則、鉛則、四鉛則、特化則の改正)

・令和2年7月1日より、有機則、鉛則、四アルキル鉛則、特化則に基づく健康診断を実施する場合、一次健康診断において「作業条件の簡易な調査」の実施が必要となりました。

・なお医師が二次健康診断の実施が必要と判断した場合には、従前より義務付けられていた詳細な「作業条件の調査」が実施されることとなります。

・「作業条件の簡易な調査」は、医師が主に当該労働者から聴取することにより調査するものであること。

「作業条件の簡易な調査」における問診票(例)

最近6ヶ月の間の、あなたの職場や作業での化学物質ばく露に関する以下の質問にお答え下さい。

(注:ばく露とは、化学物質を吸入したり、化学物質に触れたりすること。)

1)該当する化学物質について、通常の作業での平均的な使用頻度をお答え下さい。

( 時間/日)( 日/週)

2)作業工程や取扱量等に変更がありましたか?

・作業工程の変更 ⇒ 有り ・ 無し ・ わからない

・取扱量・使用頻度 ⇒ 増えた ・ 減った ・ 変わらない ・ わからない

3)局所排気装置を作業時に使用していますか?

・常に使用している

・時々使用している

・設置されていない

4)保護具を使用していますか?

・常に使用している ⇒保護具の種類( )

・時々使用している ⇒保護具の種類( )

・使用していない

5)事故や修理等で、当該化学物質に大量にばく露したことがありましたか?

・あった

・なかった

・わからない

※ この問診票(例)は、当該物質の製造又は取扱い業務に常時従事する労働者に対して定期に実施する健康診断における例示であり、雇入れ又は配置替えの際の健康診断及び過去に当該物質の製造又は取扱い業務に常時従事した労働者に対する健康診断においては、適宜必要な項目を聴取すること。

「作業環境の簡易な調査」で過剰なばく露が疑われる例

(「働く人の健康」)

① 当該物質などに関して、当該労働者が主に従事する単位作業場における作業環境測定の結果が管理区分2または3である

② 前回の健康診断以降に、作業工程や取り扱い量の大幅な変化があり、そのことに対する適切な対応がなされていない

③ 局所排気装置などが設置されていない

④ 保護具が適切に使用されていない

⑤ 事故や修理などの非定常作業の際に大量のばく露があった

⑥ その他、過剰なばく露のおそれに関する当該労働者からの申し出がある

本来6か月以内ごとに1回実施すべき特殊健康診断の頻度を1年以内ごとに1回に緩和できる条件と背景

本来6か月以内ごとに1回実施すべき特殊健康診断の頻度を1年以内ごとに1回に緩和できる条件と背景:

緩和の条件:

緩和の条件は以下の3点であるが、特別管理物質等(この中には特別有機溶剤が含まれる)は対象とはならない。

● 当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。

● 直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。

● 直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作業内容の変更がないこと。

緩和しても差し支えないと考えられた背景:

・海外の動向調査によれば、有害物へのばく露の可能性がある労働者への健診は「1年~2年以内ごとに1回」が主流であり、「6カ月以内ごとに1回」のものは一部のものだけであった。

・またがん検診において、原因へのばく露の低下と罹患率の低下を背景に検診間隔を毎年から隔年へ変更する施策がされている。

特定化学物質健康診断の「一次健康診断」と「二次健康診断」

特定化学物質健康診断の「一次健康診断」と「二次健康診断」

・化学物質に関する特殊健康診断のうち、特定化学物質に関するものについては、一部の例外を除いて「一次健康診断」と「二次健康診断」の2段階で実施することとなっている。

(1)一次健康診断

・対象者全員に対して実施するもの

・「業務の経歴の調査」、「作業条件の簡易な調査」などで有害物の体内摂取状況を把握する

・現在および既往の自他覚症状の有無などにより健康状態を把握する

(2)二次健康診断

・一次健康診断の結果、医師が必要であると認めた者に対して実施するもの。

・「作業条件の簡易な調査」で過剰なばく露が疑われた場合、「その他の検査項目」において所見が認められない場合でも、二次健康診断について検討する。

・健康診断によって把握すべき健康障害(がん等)の有無を確認するための検査を行う。

・また、有害物の体内摂取状況をより詳細に把握するため、作業条件について一次健康診断で行った調査よりも詳しい「作業条件の調査」を行う。

二次健康診断の必要性の判断

・一次健康診断の「作業条件の簡易な調査」 で「過剰なばく露が疑われた場合」には、「その他の検査項目」 において所見が認められない場合でも、 二次健康診断について検討する

「作業条件の簡易な調査」 で過剰なばく露が疑われる例

① 当該物質などに関して、当該労働者が主に従事する単位作業場における作業環境測定の結果が管理区分2または3である

➁ 前回の健康診断以降に、作業工程や取扱量の大幅な変化があり、そのことに対する適切な対応がされていない

③ 局所排気装置などが設置されていない

④ 保護具が適切に使用されていない

⑤ 事故や修理などの非定常作業の際に大量のばく露があった

⑥ その他、過剰なばく露のおそれに関する当該労働者からの申出があ

る

一般定期健康診断、特殊健康診断の保存期間

健康診断の結果の保存期間:

・一般定期健康診断の結果(個人票)を保存すべき期間は、法令では5年間保存するべきこととなっているが、健康の記録は長期間にわたって保存することが望ましい。近年では電子データで保存することも可能であることから廃棄する必要性も低い。5年を過ぎても、本人が在職している期間は保存することが望ましいと考える。

・特殊健康診断の記録の法定の保存期間は、じん肺が7年、電離放射線が原則として30年、特別管理物質が30年、石綿は業務から離れた後40年となっている。これは、がんや石綿肺、じん肺は離職後に長期間が経過してから発症することがあるためである。

・しかしながら、法定の保存期間を経過した後に発症することもあることから、本人の死亡まで(死亡が確認できない場合は100年程度)保存するべきと考える。

四 国 なまりの ゆう こ 先生

(四アルキル鉛、鉛、有機溶剤、高気圧、潜水:基本の5年保存)

40歳の 医師と

(40年 石綿)

7 分で

(7年 粉じん )

30本の トク ホ

(30年 特別管理物質 放射線)

特殊健康診断結果調

・法定の特殊健康診断(じん肺健康診断を除く。)の結果、2020年(令和2年)の有所見率は約8.7%

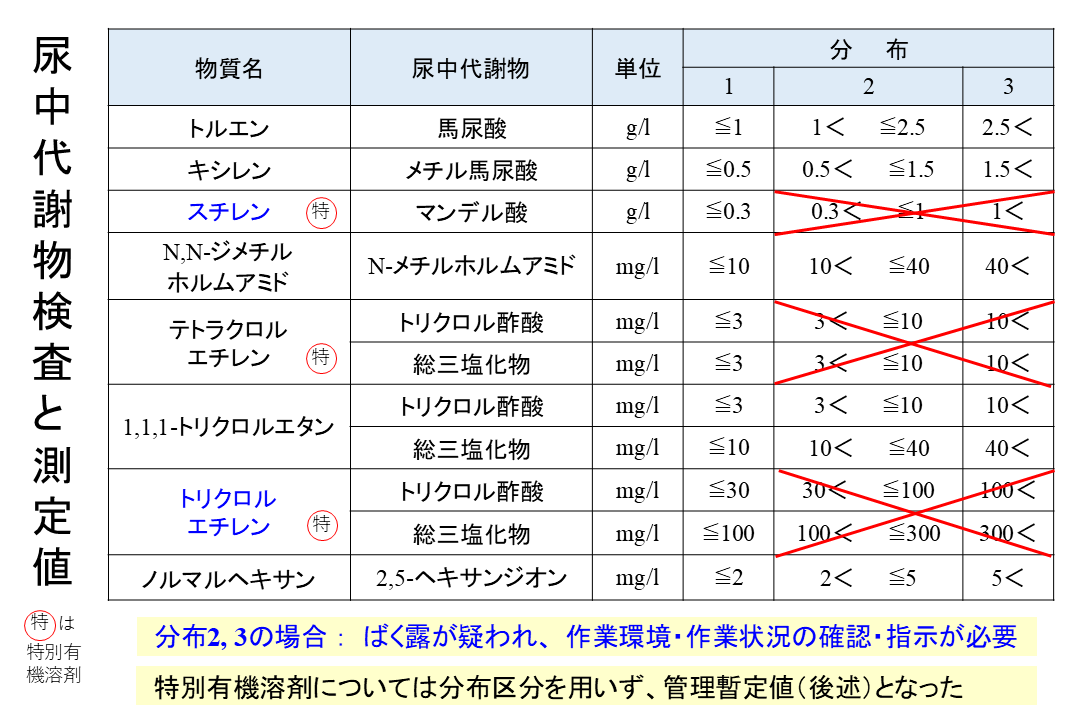

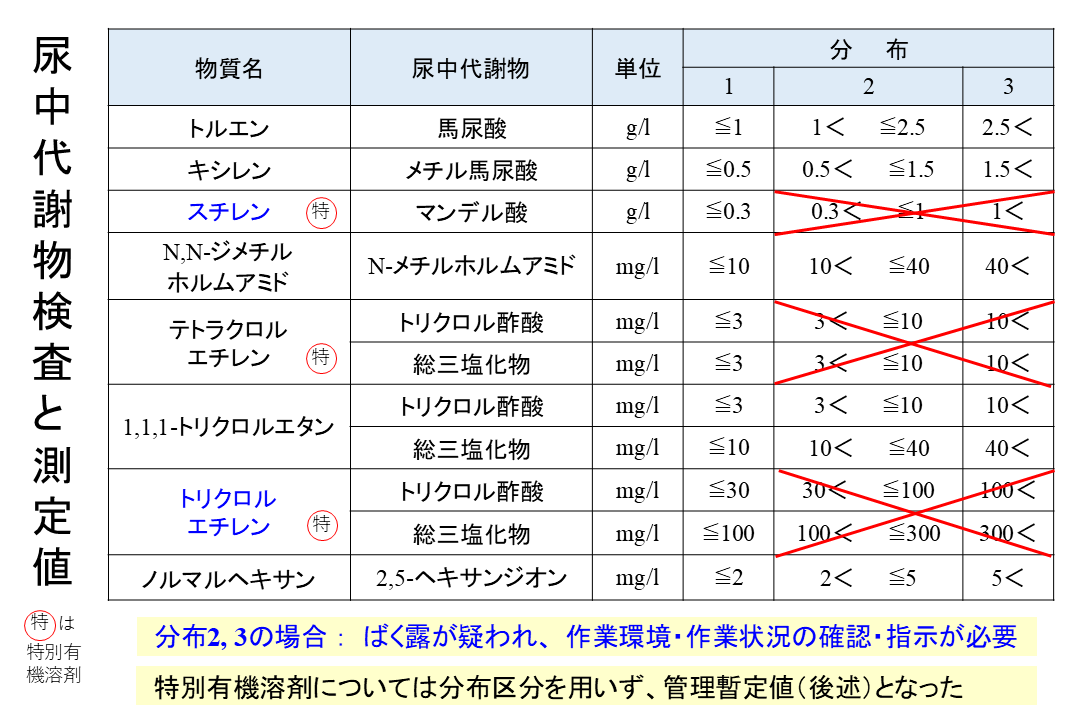

有機溶剤の尿中代謝物検査と分布、測定値

有機溶剤の尿中代謝物検査の分布:

・対象化学物質にばく露されている作業者においては、労働安全衛生法に基づく特殊健康診断時に血中または尿中の検査項目の測定が必要とされており、その測定値を分布で3つのカテゴリーに区分することになっています。

・「分布1」は異常がないもの、「分布2」は少し高いもの、「分布3」はかなり高いものをいう。

・この分布は正常、異常の鑑別が目的ではなく、当該物質が体の中にどれだけ入っているかを評価するためのものです。

・「分布1」が続いているならば、当該物質の取り込みは少なく、健康影響は少ないと考えられます

・「分布2」はほとんどの作業者に健康上影響が見られない濃度と考えられます。しかし、作業者が当該物質をある程度体内に取り込んだことを示していますので、一層の職場改善が望まれます。

・「分布3」はこの状態を長期間続けていると、健康影響の危険性が高くなると考えられますので、当該物質の影響に関する検査が必要です。

特化則健診で測定が必要な代謝物の「管理暫定値」

・従来、スチレン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンを製造し、取り扱う労働者に対しては有機溶剤健康診断が実施され、その判定に当たっては分布区分を参考にしてきました。

・しかしこれらの物質が特別有機溶剤(特化物)に変更されたことにより、有機溶剤の分布区分を参考にすることが適切でなくなりました。

・そこで、かつての「分布1」の数値を「管理暫定値」として、管理暫定値を超えた場合には作業環境、作業方法等を見直す必要があるとされるようになった。

・管理暫定値は許容濃度を超えるばく露の可能性についての目安であり、管理暫定値を超えた場合には作業環境、作業方法等を見直す必要があります。

特殊健康診断の健康管理区分

管理A:

健診の結果、異常が認められない場合

管理B:

健診結果、管理Cには該当しないが当該因子によるか、または当該因子による疑いのある異常が認められる場合

管理C:

健診結果、当該因子による疾病にかかっている場合

管理R:

健康診断の結果、当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該因子に就業することにより憎悪するおそれのある疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合

管理T

健康診断の結果、当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く)

歯科特殊健康診断

・下記の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科 医師による健康診断を行わなければならない。

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん

その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

二流の歯科医 不倫で炎上

(にりゅう:硫酸、亜硫酸、 ふ:弗化水素、りん:黄りん、えん:塩酸、じょう:硝酸)

コメント