参照サイト

はじめに

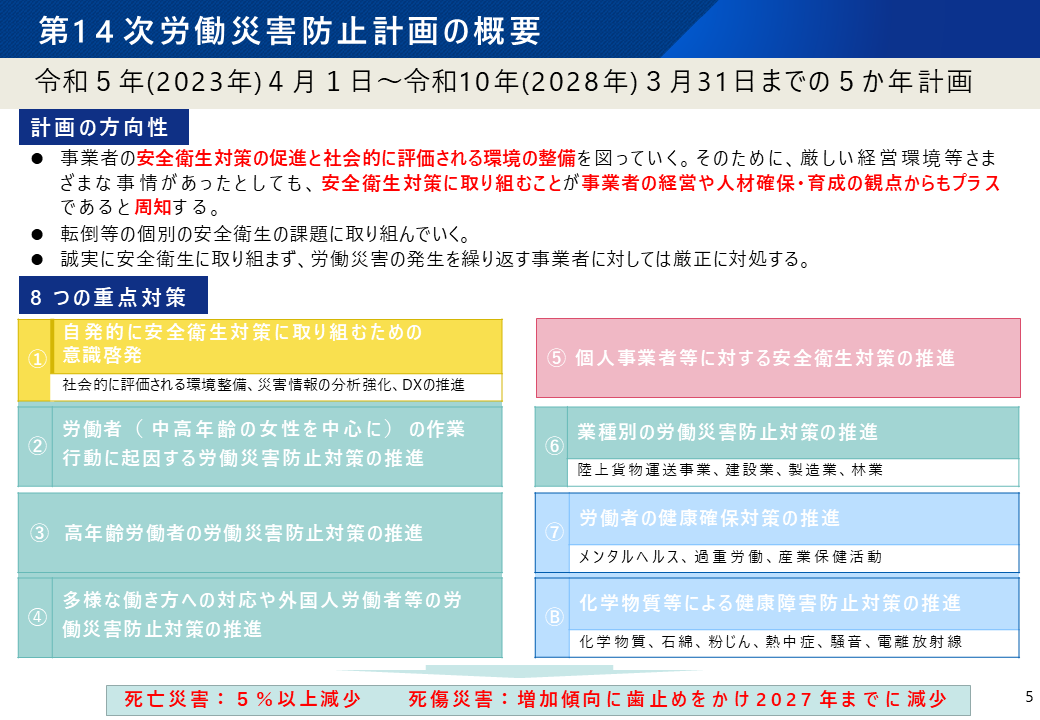

労働災害防止計画とは:

・厚生労働大臣はが定める労働災害の防止に関する基本的な計画で、5年ごとに新しい計画がつくられます。

・現在は第14次労働災害防止計画(令和5年度〜9年度) が進められている。

・法令のうち「公示」に相当する。

概要:

労働災害防止計画は、戦後の高度成長期における産業災害や職業性疾病の急増を踏まえ、1958 年に第1次の計画が策定されたものであり、その後、社会経済の情勢や技術革新、働き方の変化等に対応しながら、これまで 13 次にわたり策定してきた。

この間、労働災害や職業性疾病の防止に取り組む国、事業者、労働者等の関係者が協働して安全衛生活動を推進する際の実施事項や目標等を示して取組を促進することにより、我が国の労働現場における安全衛生の水準は大幅に改善した。

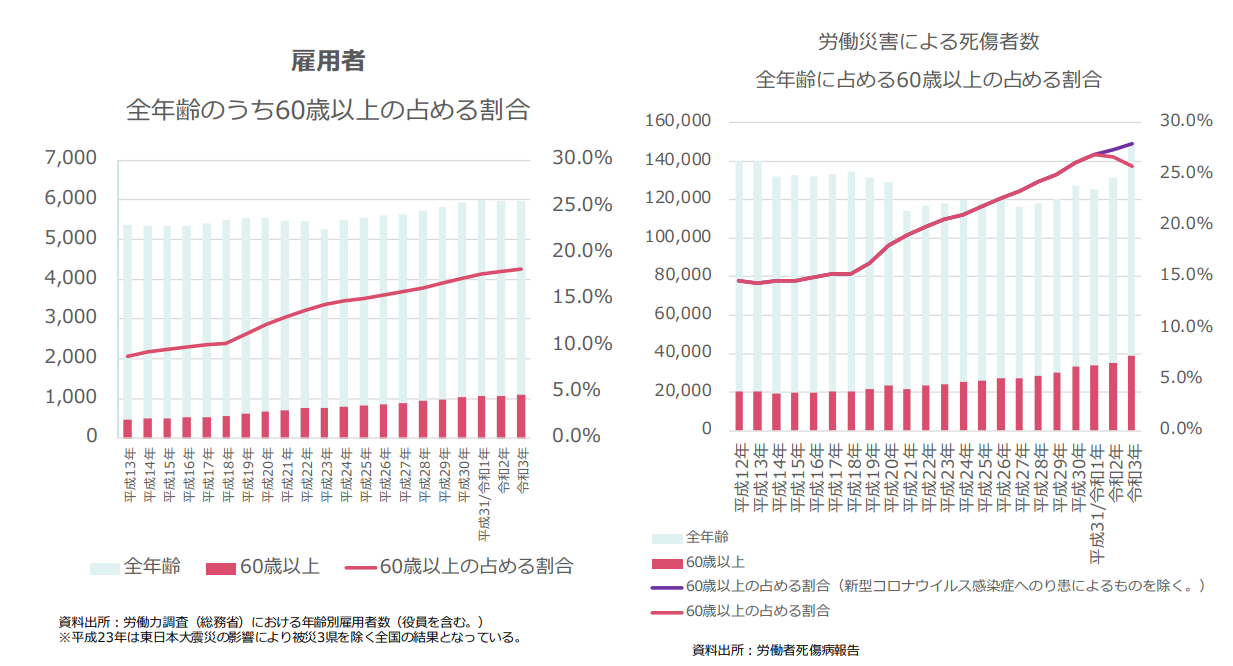

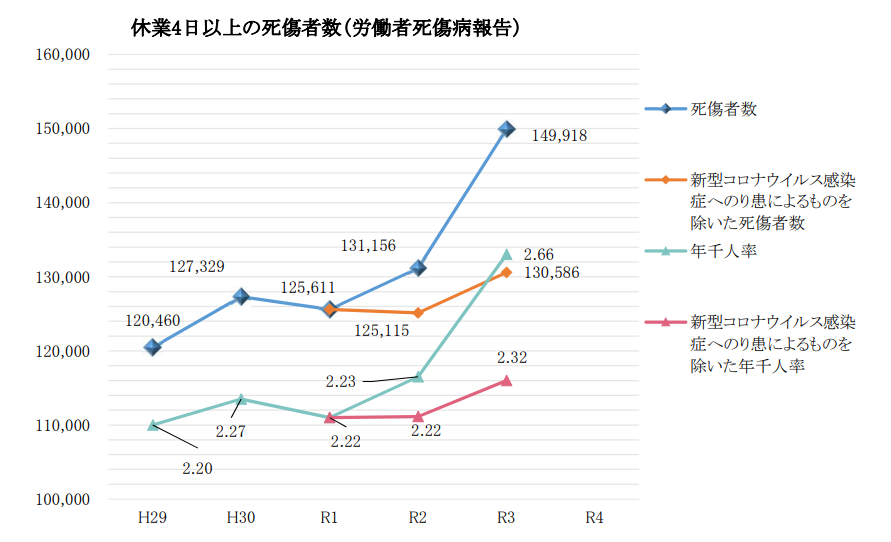

しかしながら、近年の状況を見ると、労働災害による死亡者の数(以下「死亡者数」という。)こそ減少しているものの、労働災害による休業4日以上の死傷者の数(以下「死傷者数」という。)に至っては、ここ数年増加傾向にある。また、労働災害発生率(死傷年千人率)が高い 60 歳以上の高年齢労働者の労働災害件数が増加しているほか、中小事業場における労働災害の発生が労働災害の多数を占めており、中小事業場を中心に安全衛生対策の取組促進が不可欠な状況にある。

職場における労働者の健康保持増進に関する課題については、働き方改革への対応、メンタルヘルス不調、労働者の高年齢化や女性の就業率の上昇に伴う健康課題への対応、治療と仕事の両立支援やコロナ禍におけるテレワークの拡大等多様化しており、現場のニーズの変化に対応した産業保健体制や活動の見直しが必要となっている。

さらに、第 13 次労働災害防止計画期間(2018 年度~2022 年度)を経て、化学物質による重篤な健康障害の防止や石綿使用建築物の解体等工事への対策の着実な実施が必要となってきている。

このような状況を踏まえ、労働災害を少しでも減らし、労働者一人一人が安全で健康に働くことができる職場環境の実現に向け、2023 年度を初年度として、5年間にわたり国、事業者、労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定めた「第 14 次労働災害防止計画」を、ここに策定する。

1 計画のねらい

(1)計画が目指す社会

誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者や

注文者のほか、労働者等の関係者が、安全衛生対策について自身の責任を認識し、真摯に取り組むことが重要である。また、消費者・サービス利用者においても、事業者が行う安全衛生対策の必要性や、事業者から提供されるサービスの料金に安全衛生対策に要する経費が含まれることへの理解が求められる。

これらの安全衛生対策は、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナ社会も見据え、ま

た、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展も踏まえ、労働者の理解・協力を得ながら、プライバシー等の配慮やその有用性を評価しつつ、ウェアラブル端末、VR(バーチャル・リアリティ)やAI等の活用を図る等、就業形態の変化はもとより、価値観の多様化に対応するものでなければならない。

また、労働者の安全衛生対策は事業者の責務であることが前提であるが、さらに

「費用としての人件費から、資産としての人的投資」への変革の促進が掲げられ、事業者の経営戦略の観点からもその重要性が増してきており、労働者の安全衛生対策が人材確保の観点からもプラスになることが知られ始めている。こうした中で、労働者の安全衛生対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成し、安全と健康の確保の更なる促進を図ることが望まれる。

さらに、とりわけ中小事業者等も含め、事業場の規模、雇用形態や年齢等によら

ず、どのような働き方においても、労働者の安全と健康が確保されることを前提として、多様な形態で働く一人一人が潜在力を十分に発揮できる社会を実現しなければならない。

(参考)SDGs(持続可能な開発目標)8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women

migrants, and those in precarious employment.(移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。)

(2)計画期間

令和5年(2023年)4月1日~令和10年(2028年)3月31日までの5か年計画

(3)計画の目標

第14次労働災害防止計画の目標:

アウトプット指標

・重点項目における取り組みの進捗状況を確認する指標(アウトプット指標)を設定する

・事業者は、計画の重点事項の取組の成果として、労働者の協力の下、これらの指標の達成を目指す。国は、その達成を目指し、当該指標を用いて本計画の進捗状況の把握を行う。

アウトカム指標

・アウトプット指標を達成した結果として期待される達成目標(アウトカム指標)

・事業者がアウトプット指標を達成した結果として期待される事項をアウトカム指標として定め、本計画に定める実施事項の効果検証を行うための指標として取り扱う。

第14次労働災害防止計画:労働災害全体としての目標

上記のアウトカム指標の達成を目指した場合、労働災害全体としては、少なくとも以下のとおりの結果が期待される。

・死亡災害については、2022 年と比較して、2027 年までに5%以上減少する。

・死傷災害については、増加傾向に歯止めをかけ2027年までに減少に転ずる。

※「死傷災害」とは、死亡災害と休業4日以上の負傷・疾病災害を合計したものです

第14次労働災害防止計画の重点事項

自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発も欠かせないものとされています。

安全衛生の対策に取り組む企業・事業者が社会的に評価される環境を整備することを掲げています。(具体的には、安全衛生に取り組むことによる経営や人材確保・人材育成の観点から実利的なメリット等について周知)

あわせて、増加傾向にある高年齢労働者の労働災害防止対策の推進として「エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」に基づく対策の促進(エッセンス版の作成等による周知啓発)。

また、働く人の健康確保対策の推進については、メンタルヘルス不調対策や過重労働対策の推進等も引き続き行っていく考えとされています。

第14次労働災害防止計画の「8つの重点対策」:

安全衛生を取り巻く現状と施策の方向性を踏まえ、以下の8項目を「8つの重点対策」とし、重点事項ごとに具体的な取組を推進する。

① 自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発

② 労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

③ 高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

④ 多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

⑥ 業種別の労働災害防止対策の推進(陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業)

⑦ 労働者の健康確保対策の推進(メンタルヘルス、過重労働、産業保健活動)

⑧ 化学物質等による健康障害防止対策の推進(化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線)

解説

「第14次労働災害防止計画」とは、2023年度以降の労働災害防止計画

・「第14次労働災害防止計画」とは、国が公表・推進する安全衛生の計画です。

・この「労働災害防止計画」は、政府が掲げる今後5年間の労働衛生や産業保健に関する方針であり、14次防は2023年4月から2028年3月までの5か年に関する計画です。

・第1次の労働災害防止計画は1958年に策定されましたが、社会情勢や技術革新、働き方の変化を受け、これまでに様々な改定を繰り返してきた背景があります。ちなみに、「第13次労働災害防止計画」は2019年4月から2023年の3月までの計画でした

第14次労働災害防止計画の重点事項:労働災害を取り巻く現状と課題

出典:厚生労働省「第14次労働災害防止計画」

・労働災害防止計画は、単に政府が方針を掲げるだけでなく、中央労働災害防止協会等をはじめとした労働災害防止団体、企業の経営者などの事業者、労働者の協力があってはじめて実現されます。

・働く人にとって、「労働災害防止計画」は聞き慣れない言葉かもしれませんが、こうした取り組みによって、業務に関連した事故やけが、疾病といった労働災害の件数は減少し、安全と衛生の水準を向上させてきました。

・一方で、近年でも労働災害による死者数は増加傾向にあります(上図)。

・「死傷災害の発生状況」を見てみると、死傷災害件数とその千人率は上昇傾向であり、内訳では「転倒」「動作の反動・無理な動作」といった、働く人の作業行動に起因するものが多い。

・労働災害の発生率に関しては、60歳以上の高年齢労働者が増加しているだけでなく、中小規模の事業場での労働災害が多数を占めています。そのため、14次防では働く高年齢者および中小規模の事業場における労災防止策が重要視されます。

・また、高年齢者や女性就業者の増加、テレワークの普及等を背景に、様々な健康課題への対応が求められていることから、産業保健の体制や活動の見直しが必要とされています。

第14次労働災害防止計画の重点事項:14次防における主なアウトプット指標とアウトカム指標

出典:厚生労働省「第14次労働災害防止計画(概要)」

第14次労働災害防止計画におけるアウトプット指標とアウトカム指標:

・14次防においては、労働災害を防止するための具体的な計画が定められており、特にその重点事項における取組の進捗状況を「アウトプット指標」と定め、さらに達成目標を「アウトカム指標」と設定しています。

・アウトプット指標は、事業者において実施される事項をアウトプット指標と定め、労働者の協力のもと推進します。また、国はその達成を目指し、本計画の進捗状況把握の指標として取り扱います。

・そして、このアウトプット指標で定められる事項を実施し、その結果として期待される事項がアウトカム指標として定められます。

・ちなみに、アウトカム指標に掲げられている数値は仮定および推定、期待を込めた試算値であるため、単にその数値の比較によって達成状況のみを評価することはしません。これらの仮定や推定・期待が正しいかどうかということも含め、その取組がアウトカムに繋がっているかを検証します。

第14次労働災害防止計画における主なアウトプット指標(事項)

⑴労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

・転倒災害対策(ハード・ソフトの両面からの対策)に取り組む事業場の割合を60%以上とする。

・卸売業・小売業/医療・福祉の事業場にて、正社員以外への安全衛生教育の実施率を90%以上にする(2027年まで)

・介護・看護作業において、ノーリフトケアを導入する事業場の割合を増加させる(2023年と比較して2027年までに)等

⑵高年齢労働者の労働災害防止対策の推進

・エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)」に基づく取り組みを実施する事業場の割合を60%とする。

⑶労働者の健康確保対策の推進

・メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を2027年までに80%以上とする。

・必要な産業保健サービスを提供している事業場の割合を向上させる 等

※その他にも、外国人労働者が適切な労働災害防止の教育が受けられるよう、母国語で翻訳した教材の使用および教育を実施している事業場の増加や、化学物質のリスクアセスメントに関する指標が挙げられています。

▼主なアウトカム指標

⑴転倒の年齢別私傷年千人率を男女ともその増加に歯止めをかける

⑵60歳代以上の死傷年千人率を2027年までに男女ともその増加に歯止めをかける

⑶仕事等に関する強い不安、ストレス等がある労働者の割合を50%未満とする

これらの取り組みにより、死亡災害を5%減少、増加傾向にある死傷災害に歯止めをかけ、2027年までに減少させる狙いがあります。

14次防のキーワード「AI」「DX」「VR」「メタバース」「人的資本経営」

14次防の中には、計画を推進していくためのキーワードも複数挙げられています。

14次防における安全衛生対策は、ウィズコロナ時代を見据え、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展を踏まえ、AIやVR、メタバース等の積極的な活用が期待されているようです。

働き手や働き方の多様化に合わせ、様々なニーズに対応できるものを目指すとされているのです。

また、これら取り組みを進めていく上で掲げられているキーワードが「人的資本経営」であります。人的資本経営はその名の通り、人材をコストではなく「資本」として捉え、その人材へ投資することを基礎とした経営法で、近年では大きな注目を集めています。

14次防においては、労働災害の防止のみならず、こうした経営的な観点から安全衛生対策を推進することが重要であるとされています。

そしてもう一つは、多様な人材の一人ひとりが十分に能力を発揮できるよう、ウェルビーイングの確保も求められています。

産業保健に関する目標

14次防では、メンタルヘルス不調や過重労働対策、業種別の労災対策など、様々な分野における計画が盛り込まれています。

中でも産業保健に関する内容をピックアップすると、労働者の健康保持増進に関する課題はメンタルヘルスや働き方改革への対応、前述した多様な労働者の健康課題への対応などがあり「産業保健体制や活動の見直しが必要である」という記述があります。

また、産業保健活動の実態にも触れられており、法令に基づく産業保健体制が整備されているにもかかわらず、効果的な活動が行われていないことや、働く人の健康の保持増進が有効に図られていない事例があるため、この点も活動の推進が求められています。

そして、企業等の規模による産業保健活動の格差も取り上げられています。産業医の選任義務がない事業場(従業員50名未満)では産業保健活動が低調な傾向であり、小規模事業場における産業保健体制の確立についても触れられています。

・

・

・

ここに記載した内容は「第14次労働災害防止計画」を構成するほんの一部です。本計画には、述べてきた内容以外にも様々な課題と、その綿密な対策が掲げられていますので、人事担当者や産業保健スタッフの方は厚生労働省のページも必ず確認しておきましょう。

新型感染症の流行やそれに伴う働き方の多様化など、企業や労働者を取り巻く環境は大きく変化しました。不確実性が高い社会の中で、次の5年間も産業保健活動をはじめ、健康の保持増進に努めていただければと思います。

重点項目② 労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

重点項目② 労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進:

・転倒災害は、加齢による骨密度の低下が顕著な中高年齢女性を始めとして、極めて高い発生率となっており、対策を講ずべきリスクであることを認識する。

・転倒しにくい環境づくり (段差の解消・見える化、通路や作業場所の床の水等の拭き取り、整理整頓の徹底等のハード対策)だけでなく、個々の労働者の転倒や怪我のしやすさへの対応 (転倒等リスクチェックの実施と結果を踏まえた運動プログラムの導入等、骨粗しょう症検診の受診勧奨等のソフト対策) に取り組む。

・特に第三次産業において、注意喚起をしておくことで防げた災害も多いことから、パート・アルバイトの労働者も含 めて安全衛生教育を着実に実施する。

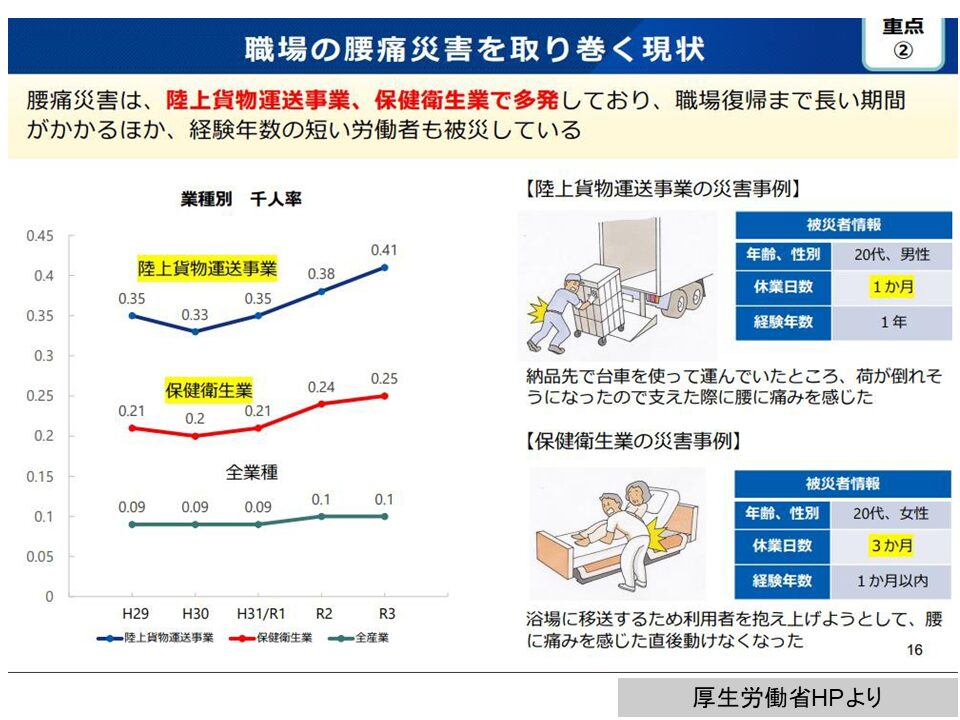

重点項目②:職場の腰痛災害を取り巻く現状

第14次労働災害防止計画 重点項目:職場の腰痛災害を取り巻く現状:

・腰痛災害は、陸上貨物運送事業、保健衛生業で多発しており増加傾向にある。

・職場復帰まで長い期間 がかかるほか、経験年数の短い労働者も被災している・

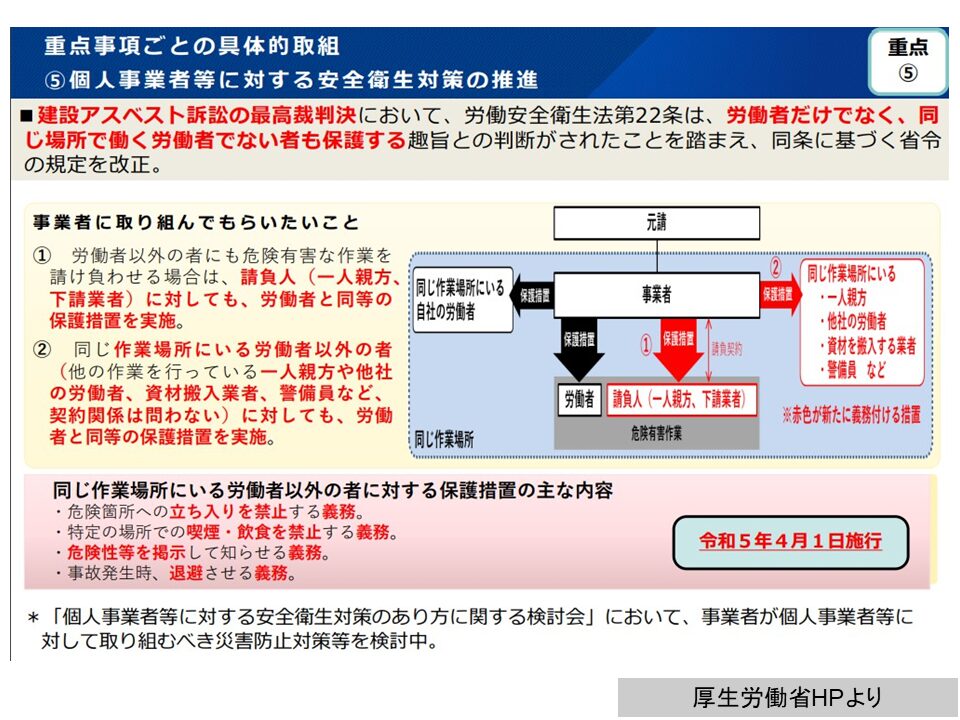

重点対策⑤ 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

第14次労働災害防止計画重点対策⑤:個人事業者等に対する安全衛生対策の推進:

・「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決において、労働安全衛生法第22条は、労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされたことを踏まえ、同条に基づく省令の規定が改正された。

業者に取り組んでもらいたいこと

① 労働者以外の者にも危険有害な作業を請け負わせる場合は、請負人(一人親方、 下請業者)に対しても、労働者と同等の保護措置を実施。

② 同じ作業場所にいる労働者以外の者 (他の作業を行っている一人親方や他社の労働者、資材搬入業者、警備員など、 契約関係は問わない) に対しても、労働者と同等の保護措置を実施。

同じ作業場所にいる労働者以外の者に対する保護措置の主な内容

・危険箇所への立ち入りを禁止する義務。

・特定の場所での喫煙・飲食を禁止する義務。

・危険性等を掲示して知らせる義務。

・事故発生時、退避させる義務。

重点項目⑧ 労働者の石綿健康障害防止対策の強化

・過去の石綿建材使用時の石綿ばく露により、毎年多くの労災認定

・石綿使用建築物の解体棟数は2030年頃のピークに向けてさらに増加

・今後の石綿使用建築物の解体工事で石綿ばく露防止対策の強化が必要

労働者の石綿健康障害防止対策の強化:

事業者に取り組んでもらいたいこと:

・建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者等による事前調査を確実に実施。

・調査結果に基づき適切に石綿ばく露防止対策を講じる

・令和5年10月施行(工作物の事前調査は令和8年1月施行) *2 国等は、関係省庁との連携や解体・改修工事発注者(個人住宅の施主を含む。)の配慮義務について周知等を図る

・第10次粉じん障害防止総合対策に基づき、呼吸用保護具の適正な選択及び使用の徹底等による自主的取組を推進する

「第14次労働災害防止計画」における労働者の健康確保対策の推進に関し、労働者の協力を得て事業者が取り組む事項

ア メンタルヘルス対策

・ ストレスチェックの実施のみにとどまらず、ストレスチェック結果をもとに集団分析を行い、その集団分析を活用した職場環境の改善まで行うことで、メンタルヘルス不調の予防を強化する。

・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)に基づく取組をはじめ、職場におけるハラスメント防止対策に取り組む。

イ 過重労働対策

① 時間外・休日労働時間の削減、労働時間の状況の把握、健康確保措置等

② 年次有給休暇の確実な取得の促進

③ 勤務間インターバル制度の導入等、労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)に基づく労働時間等の設定の改善

・長時間労働による医師の面接指導の対象となる労働者に対して、医師による面接指

導や、保健師等の産業保健スタッフによる相談支援を受けるよう勧奨する。

ウ 産業保健活動の推進

・ 治療と仕事の両立支援に関して、支援を必要とする労働者が支援を受けられるように、労働者や管理監督者等に対する研修の実施等の環境整備に取り組む。

コメント