自殺者数

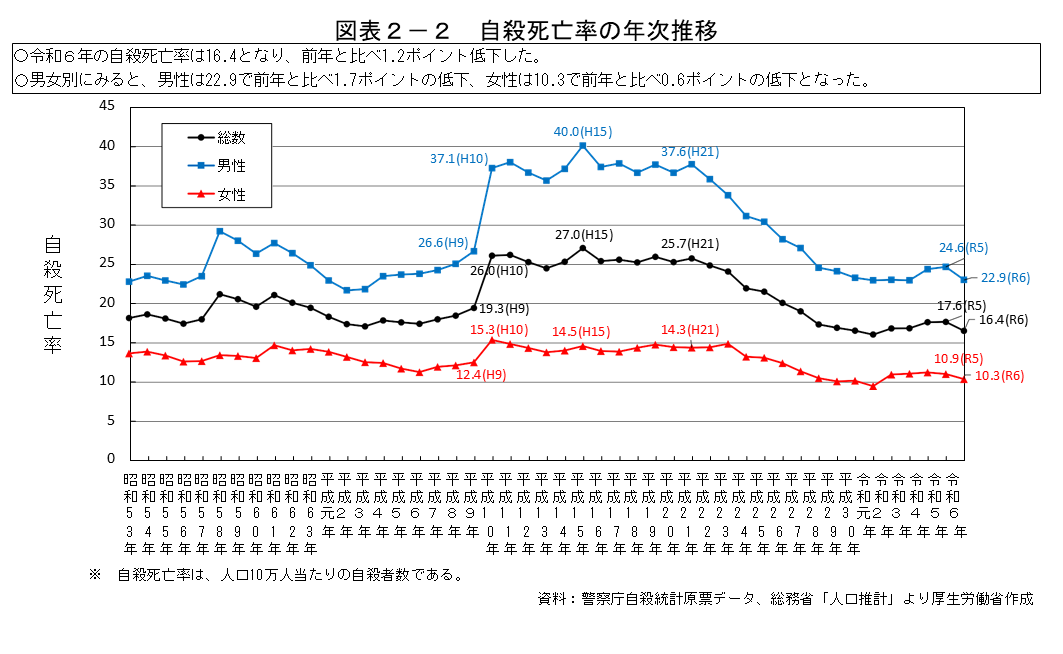

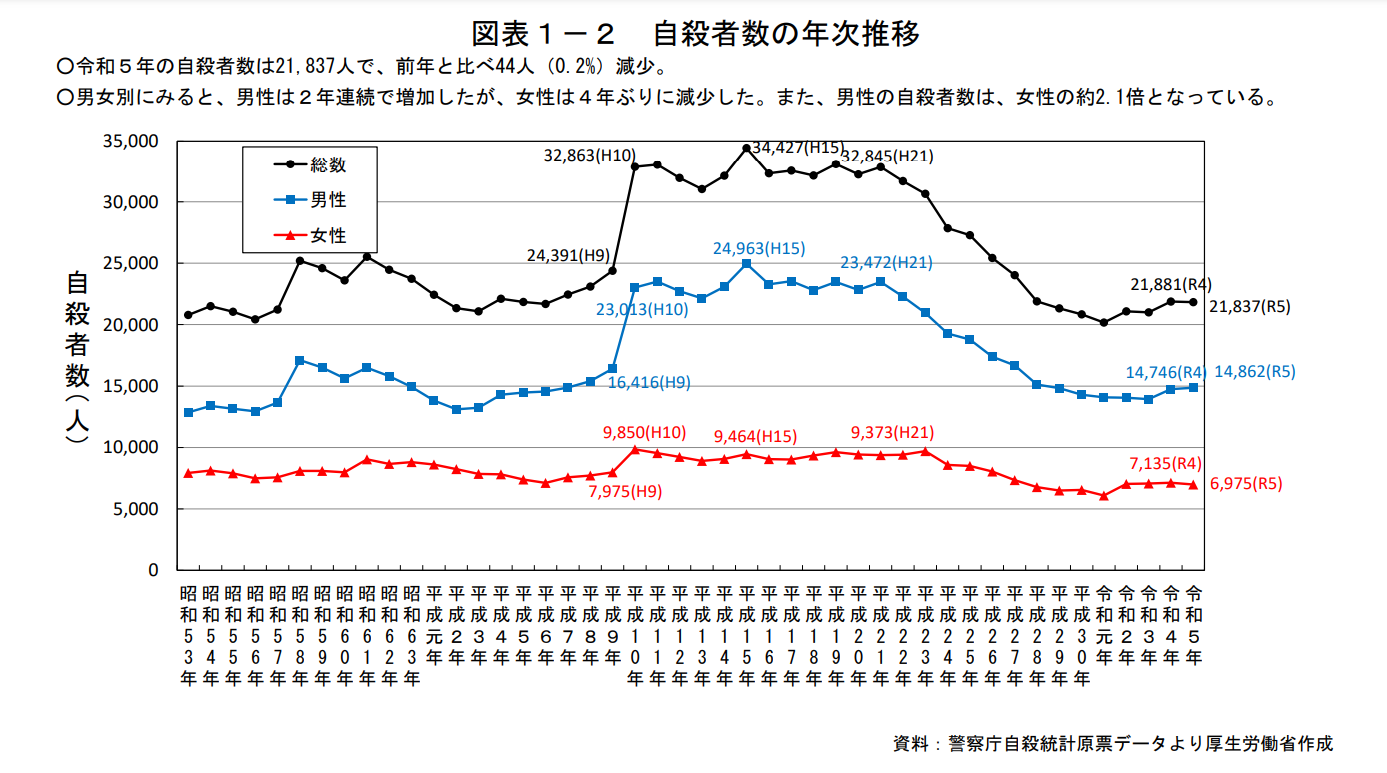

自殺者数の年次推移:

・令和6年の自殺者数は20,320人で、前年と比べ1,517人減少し、統計開始以降2番目に少ない数値となった。

・男女ともに減少しており、男性は3年ぶりの減少、女性は2年連続の減少となった。また、男性の自殺者数は、女性の約2.1倍である。

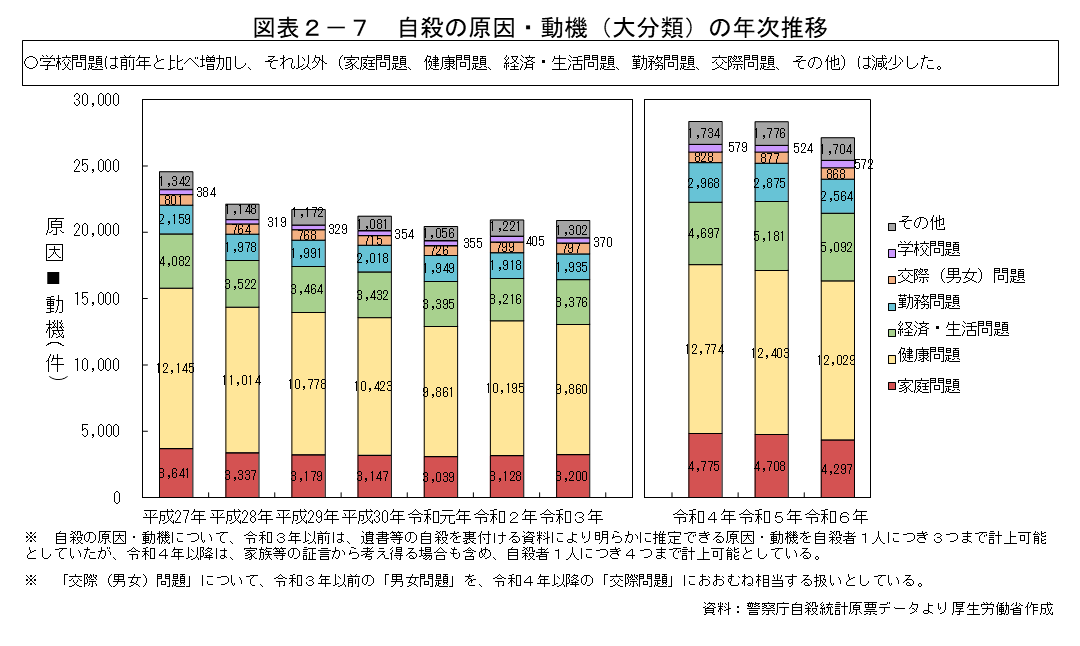

自殺の原因・動機

自殺の原因・動機:

・健康問題、経済・生活問題、家庭問題、勤務問題(12.6%)の順

自殺対策基本法

自殺対策基本法(2006年6月制定、2006年10月施行)

・我が国の自殺者数は、平成10年(1998年)に3万人を超え、平成15年には統計を取り始めた昭

和53年以降で最多となる34,427人となるなど、毎年3万人を超える方が自殺により亡くなる状況が続いていた。

・このような状況に対処し、総合的に自殺対策を推進するため、平成18年(2006年)に「自殺対策基本法」(平成18年法律第85号。以下「基本法」という。)が成立した。

・基本法は、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、自殺対策に関して基本理念を定め、国、地方公共団体、事業主及び国民のそれぞれの責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺防止と自殺者の親族等の支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与すること

を目的としており、基本法の成立により、個人の問題として認識されがちであった自殺は、広く「社会の問題」として認識されるようになった。

・さらに、基本法の成立の翌年(2007年)には、政府が推進すべき自殺対策の指針として、「自殺総合対策大綱」(以下「大綱」という。)が閣議決定された。この大綱は5年ごとに見直しをすることとされている。

・自殺対策基本法の趣旨に則り、2019年に「自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究およびその成果の活用等の推進に関する法律」が制定された。

・平成28年には基本法が改正され、自殺対策について、地域レベルの実践的な取組による生きることへの包括的な支援として拡充を図り、都道府県においては、大綱及び地域の実情を勘案して、「都道府県自殺対策計画」を定めるものとされるとともに、市町村においては、大綱及び「都道府県自殺対策計画」並びに地域の実情を勘案して、「市町村自殺対策計画」を定めるものとされた。

自殺予防総合対策センター

・自殺対策基本法が制定された後、2006年10月に、総合的な対策を実施するための自殺予防総合対策センターが設置された。

自殺予防の3段階

自殺予防の3段階:

・自殺予防は、「プリベンション(prevention:事前対応)」、「インターベンション(intervention:危機介入)」、「ポストベンション(postvention:事後対応)」の3段階に分類されます。

・プリベンションとは、現時点で危険が迫っているわけではありませんが、その原因を取り除いたり、教育をしたりすることによって、自殺が起きるのを予防することです。

・インターベンションとは、今まさに起きつつある自殺の危険に介入し、自殺を防ぐことです。なお、予防に全力を挙げることは当然ですが、自殺を100%防ぐことは不可能です。

・そこで、ポストベンションとは、不幸にして自殺が生じてしまった場合に、遺された人々に及ぼす心理的影響を可能な限り少なくするための対策を意味しています。

「あなたにも出来る自殺予防のための行動」

<気づき>

家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

・発言や行動の変化や体調の変化など、家族や仲間の変化に敏感になり、心の悩みや様々な問題を抱えている人が発する周りへのサインになるべく早く気づきましょう。

・変化に気づいたら、「眠れていますか?」など、自分に出来る声かけをしていきましょう。

<傾聴>

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

・悩みを話してくれたら、時間をかけて、できる限り傾聴しましょう。

・話題をそらしたり、訴えや気持ちを否定したり、表面的な励ましをしたりすることは逆効果です。

本人の気持ちを尊重し、共感した上で、相手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。

<つなぎ>

早めに専門家に相談するよう促す

・心の病気や社会・経済的な問題等を抱えているようであれば、公的相談機関、医療機関等の専門家への相談につなげましょう。

・相談を受けた側も、一人では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、本人の置かれている状況や気持ちを理解してくれる家族、友人、上司といったキーパーソンの協力を求め、連携をとりましょう。

<見守り>

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

・身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をかけて、あせらずに優しく寄り添いながら見守りましょう。

・必要に応じ、キーパーソンと連携をとり、専門家に情報を提供しましょう。

コメント