- 過重労働により引き起こされる健康障害の発症に関連する職場における業務上の負荷要因

- 1か月当たりの時間外・休日労働が 80 時間を超える場合に労働者の生活サイクルへの影響

- 時間外・休日労働時間の算出方法

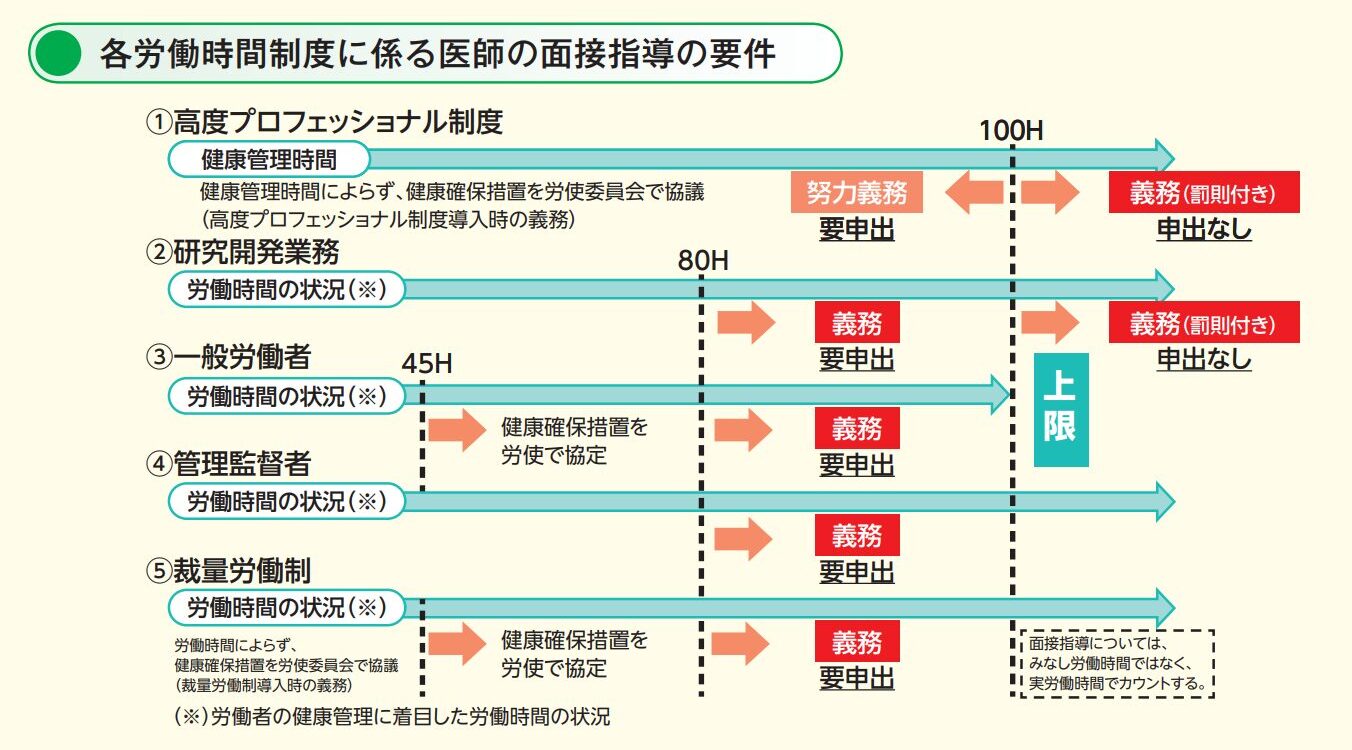

- 長時間労働に対する医師による面接指導

- 長時間労働面接指導の実施者

- 長時間労働者(過重労働者)に対する面接指導の流れ

- 医師による長時間労働に対する面接指導の対象となる労働者

過重労働により引き起こされる健康障害の発症に関連する職場における業務上の負荷要因

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について

過重労働により引き起こされる健康障害の発症に関連する職場における業務上の負荷要因:

・労働時間

・不規則な勤務

・拘束時間の長い勤務

・出張の多い勤務

・交代制勤務・深夜勤務

・作業環境(温熱環境・騒音・時差等)

・精神的緊張を伴う業務

1か月当たりの時間外・休日労働が 80 時間を超える場合に労働者の生活サイクルへの影響

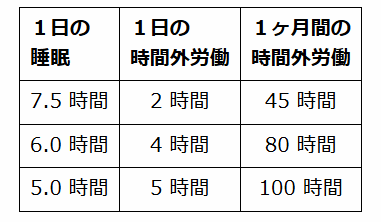

睡眠時間と時間外労働の関係:

・多くの研究で睡眠時間が6時間未満になると、脳・心臓疾患の発症・死亡のリスクが上がることが知られています。

・1月当たりの時間外労働時間が80時間を超えると、1日当たりの平均で睡眠時間が6時間よりも短くなると言われている。

・そして長期間にわたる1日4~6時間以下の睡眠不足状態では、睡眠不足が脳・ 心臓疾患の有病率や 死亡率を高めるとする報告がある。

※ 1日の時間外労働が4時間の場合、1か月の時間外労働が80時間となり、その際の1日の睡眠時時間は6時間となる

時間外・休日労働時間の算出方法

「時間外・休日労働時間」(休憩時間を除き1週間当たりの労働時間が40時間を超えた場合に、その超えた時間をいいます)が1ヶ月当たり100時間を超えて疲労の蓄積が認められる従業員が労働安全衛生法第66条の8に基づく面接指導の対象となります。

ただし、医師が不要と認めたときは毎月行う必要はなく、連続する2ヶ月に一度は省略することが可能です。さらに、時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超えて、疲労の蓄積が認められる従業員や健康上の不安を有している従業員のほか、事業場で定めた基準に該当する従業員についても、面接指導等必要な措置の対象とするように配慮することが必要です。

この事業場における基準については衛生委員会等で審議し事業者が決定しますが、少なくとも時間外・休日労働時間が「1ヶ月当たり100時間を超える従業員」と「2ヶ月ないし6ヶ月の平均で1ヶ月当たり80時間を超える従業員」については該当する全従業員を対象に面接指導を行うようにしましょう。

また、これほどの長時間労働者がいなくても、時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり45時間を超える従業員がいる場合には、従業員の健康確保の観点から必要な措置を行うことが望まれます。

「時間外・休日労働時間」の算出方法

「時間外・休日労働時間」の算出方法:

「時間外・休日労働時間数」

=1ヶ月の総労働時間数-(計算期間(1ヶ月間)の総暦日数/7)×40

【1ヶ月の総労働時間数=労働時間数+延長時間数+休日労働時間数】

時間外・休日労働時間が法律違反となるケース

時間外・休日労働時間が法律違反となる場合:

・36協定を締結せずに時間外労働をさせた

・36協定で定めた時間を超えて時間外労働をさせた

・時間外労働が月45時間を超えた回数が、年間で7回以上

・時間外労働+休日労働が月100時間以上

・時間外労働+休日労働が2~6ヵ月の平均で80時間以上

長時間労働に対する医師による面接指導

長時間労働者に対する医師による面接指導制度の趣旨:

・長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるものです。

長時間労働者への面接指導制度の概要:

・脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳・心臓疾患」という。)の発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされています。

・また、この面接指導の対象とならない労働者についても、脳・心臓疾患発症の予防的観点から、面接指導または面接指導に準じた必要な措置を講ずるように努めましょう。

長時間労働面接指導の実施者

① 医師

長時間労働面接指導を行う医師は、事業場に選任されている産業医が実施することが望まれます。産業医が選任されていない事業場においては、地域産業保健センターの登録医、健康診断機関(労働衛生機関)の医師、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が実施しましょう。

② 産業看護職

産業看護職がいる事業所では、補助的な面談を依頼し連携することもできます(P.7(4)産業看護職面談を参照)。

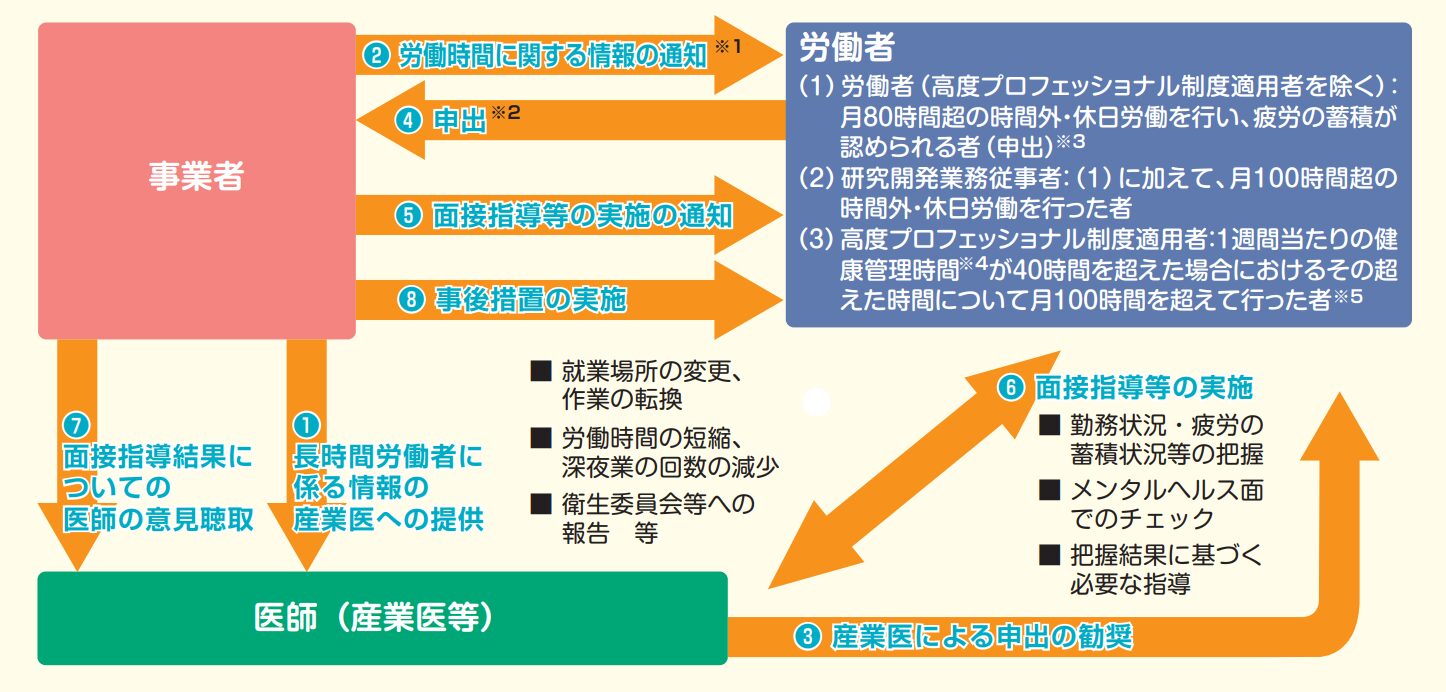

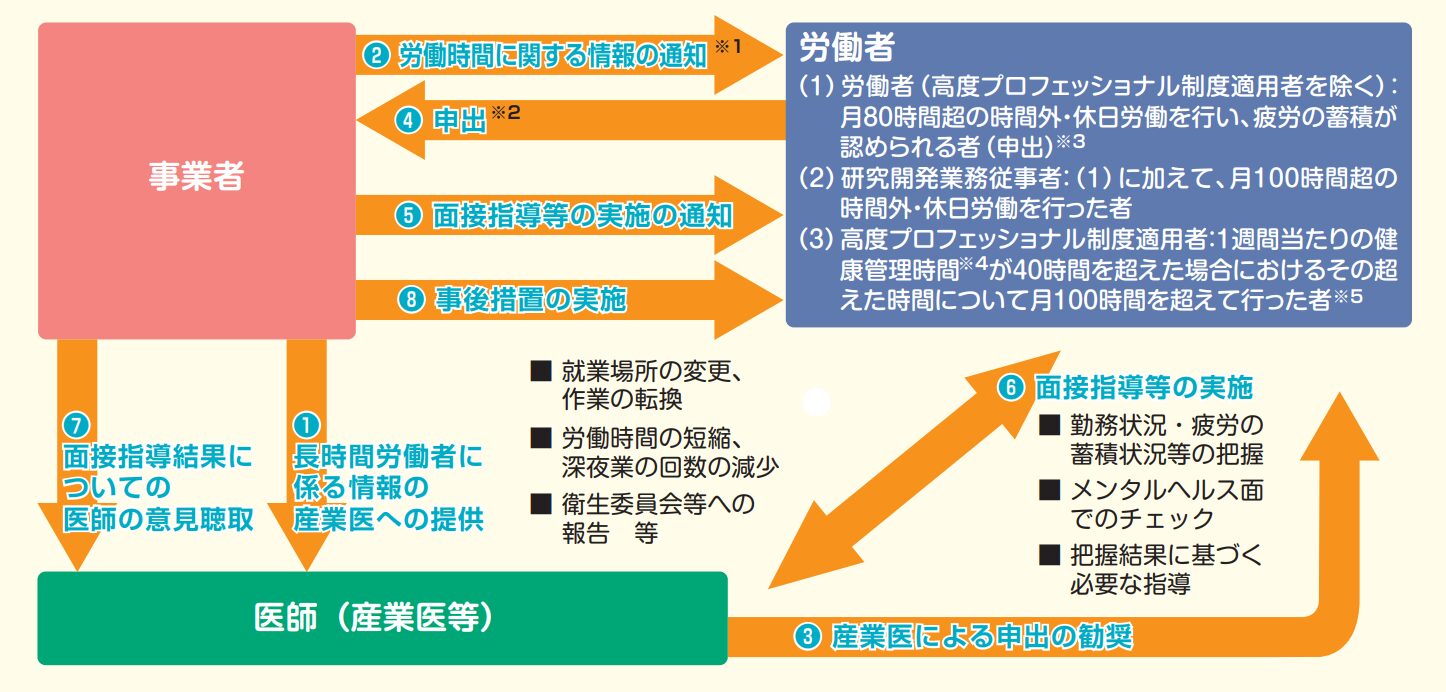

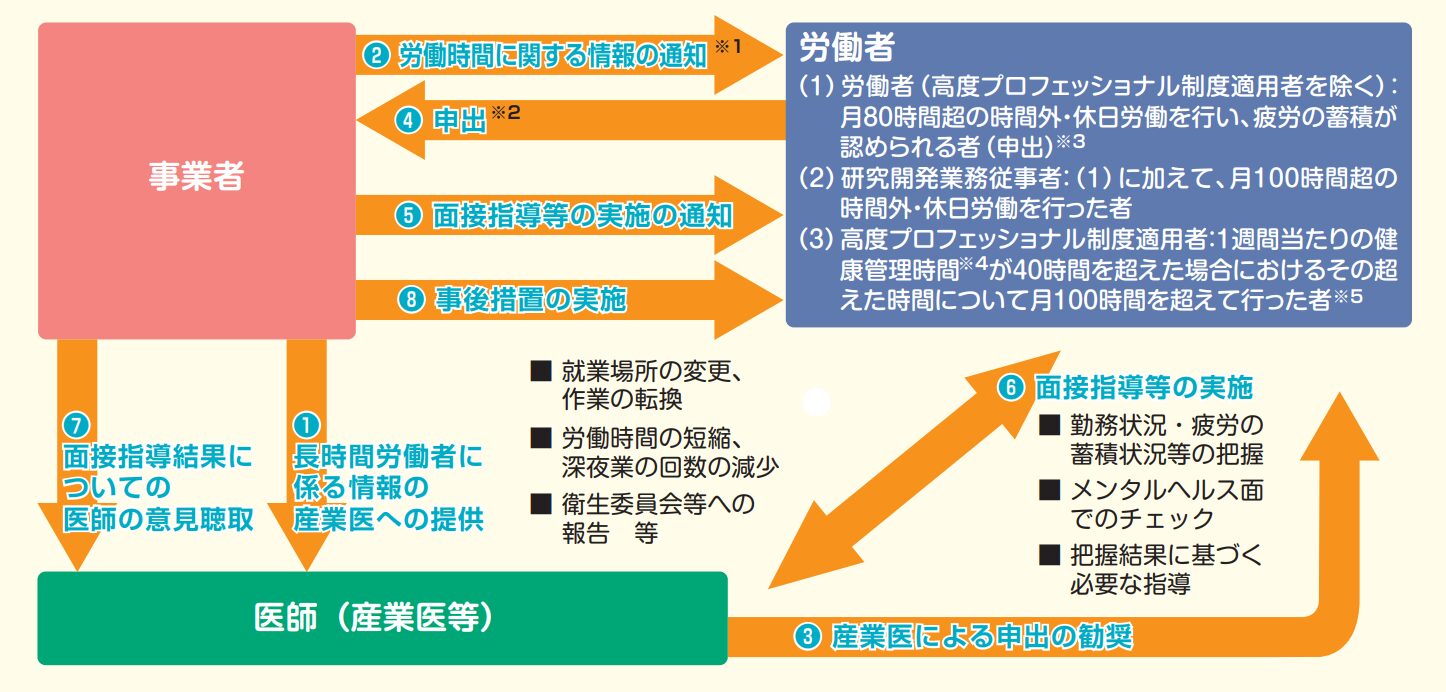

長時間労働者(過重労働者)に対する面接指導の流れ

厚生労働省パンフレット「医師による長時間労働面接指導実施マニュアル」

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル

長時間労働者に対する面接指導の流れ:

① 事業者から医師(産業医)への長時間労働者に係る情報の提供

<事業者から産業医に提供される情報>

1)時間外・休日労働時間が1ヵ月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る時間外労働に関する情報

2) 高度プロフェッショナル制度 対象労働者については、一週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合における、その超えた時間 (健康管理時間の超過時間)

3)健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置、または講じようとする措置の内容に関する情報 (措置を講じない場合は、その旨・その理由)

4) 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

② 事業者から「時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者」への、労働時間に関する情報の通知:

③ 医師(産業医)から労働者への面接指導の申出の勧奨

④ 対象労働者から事業者に対する面接指導の申出

● 労働者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く):

・義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、かつ疲労の蓄積があり、面接指導を申し出た者(要申出)

・努力義務:事業者が自主的に定めた基準に該当する者

● 月100時間超の時間外・休日労働を行った研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度適用者:

面接指導実施の申出がなくても面接指導の対象となる

⑤ 事業者から対象労働者への面接指導等の実施の通知

・労働者は事業者から配布された事前問診票へ記入及び面接指導を受診

⑥ 医師(産業医)による面接指導等の実施

・当該労働者の「勤務の状況」「疲労の蓄積の状況」「その他心身の状況」について確認を行う

・メンタルヘルス面でのチェック

・把握結果に基づく必要な指導

※ 労働者は面接指導で指導を受けた事項を実践する

⑦ 事業者から面接指導結果についての医師(産業医)の意見聴取

⑧ 事業者による事後措置の実施

・医師の意見を勘案して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じる。

・衛生委員会への報告を行う

医師による長時間労働に対する面接指導の対象となる労働者

医師による長時間労働に対する面接指導の対象となる労働者:

(1)労働者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く):

・義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、かつ疲労の蓄積があり、面接指導を申し出た者(要申出)

・努力義務:事業者が自主的に定めた基準に該当する者

(2)研究開発業務従事者:

・義務(罰則付き):月100時間超の時間外・休日労働を行った者(申出なし)

・義務:月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接指導を申し出た者(要申出)

・努力義務:事業者が自主的に定めた基準に該当する者

(3)高度プロフェッショナル制度適用者:

・義務(罰則付き):1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間超行った者(申出なし)

※ 健康管理時間:

高度プロフェッショナル制度(高プロ)の対象労働者が「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」の合計時間のこと。

・努力義務:①の対象者以外で面接を申し出た者(要申出)

「高度プロフェッショナル制度」とは:

「高度プロフェッショナル制度」とは:

「高度プロフェッショナル制度」とは、高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

高度プロフェッショナル制度の具体的な対象業務;

①金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務:

金融取引のリスクを減らしてより効率的に利益を得るため、金融工学のほか、統計学、数学、経済学等の知識をもって確率モデル等の作成、更新を行い、これによるシミュレーションの実施、その結果の検証等の技法を駆使した新たな金融商品の開発の業務をいいます。

②資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務:

金融知識等を活用した自らの投資判断に基づく資産運用の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務をいいます。

③有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務:

有価証券等に関する高度の専門知識と分析技術を応用して分析し、当該分析の結果を踏まえて評価を行い、これら自らの分析又は評価結果に基づいて運用担当者等に対し有価証券の投資に関する助言を行う業務をいいます。

④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務:

企業の事業運営についての調査又は分析を行い、企業に対して事業・業務の再編、人事等社内制度の改革など経営戦略に直結する業務改革案等を提案し 、その実現に向けてアドバイスや支援をしていく業務をいいます。

⑤新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務:

新たな技術の研究開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの研究開発等の業務をいい、専門的、科学的な知識、技術を有する者によって、新たな知見を得ること又は技術的改善を通じて新たな価値を生み出すことを目的として行われるものをいいます。

長時間労働者(過重労働者)に対する面接指導における確認事項

労働安全衛生規則第52条の4

(面接指導における確認事項)

第五十二条の四 医師は、法第六十六条の八の面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

一 当該労働者の勤務の状況

二 当該労働者の疲労の蓄積の状況

三 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

長時間労働者(過重労働者)に対する医師による面接指導の確認事項:

・医師は、面接指導を行うに当たっては、当該労働者の「勤務の状況」「疲労の蓄積の状況」「その他心身の状況」について確認を行うものとする。

・事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、原則として、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

・事業者は、面接指導の結果に基づき、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った 医師の氏名、労働者の心身の状況及び面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置についての 医師の意見を記載した記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

面接指導時における確認事項<産業保健職のみ閲覧可>

厚生労働省パンフレット「医師による長時間労働面接指導実施マニュアル」

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル

面接指導時における確認事項:

面接指導時に最低限確認すべき項目を、チェックリストの形式でまとめています。面接指導に

確保できる時間には限りがあるため、事前問診票や健康診断等の結果を併用し、効率良く以下の

項目について確認していきましょう。

それぞれの項目について、どの程度詳細な情報まで確認するかは、面接対象者の置かれている状況によって判断しましょう。

面談前の確認事項:

□ 事前問診票の確認

□ 健診結果等の確認

勤務状況

① 部署・役職、業務内容

部署名と役職について記載します。

部署名から業務内容が想像しにくいことも多いため、具体的に問診します。

②勤務形態

常昼勤務、交替勤務、その他から選択し、その他の場合はその内容を記載し

ます。

③ 時間外・休日労働時間

過去3カ月の時間外・休日労働時間を記載します。

④ 勤怠状況

早退・遅刻・欠勤の有無を含め、毎日就業できているかを確認します。心身不調のサインとして勤怠不良が現れる場合があります。

業務過重性

⑤ 長時間労働発生の理由

本人の考える時間外労働の発生理由について記載します

⑥ 今後の見通し

長時間労働がどの程度続く見込みであるか記載します。見通しが立たない場合は、今後3カ月の見込みについて確認すると良いでしょう。

⑦ 仕事の負担

仕事の負担を質的負担・量的負担に分けて記載します。

例)質的…精神的緊張を伴う作業である

過大なノルマが課せられている

危険度が高い作業である

高度な知識・技術や精密さが求められる作業である

例)量的…いつも時間内に作業が処理しきれない

欠員があり一人当たりの分量が増えている

⑧ 仕事の裁量度

自分のペース、順番、やり方で仕事を進めることができるかを記載します。

⑨ 職場の支援度

上司や同僚等、周囲のサポート状況を記載します。

⑩ その他仕事によるストレス要因

人間関係、物理的・化学的要因、副業の有無等、その他仕事のストレス要因について記載します。

仕事のやりがいについて尋ねるのも良いでしょう。

● 心身及び生活の状況

⑪ 既往歴・現病歴・治療状況

既往歴・現病歴を記載します。脳心血管疾患のリスク因子や精神疾患の有無が選択できるようになっていますが、他に就業上特記すべき疾患がある場合は『その他』に記載します。

また、内服等の治療状況も確認します。

□高血圧 □脂質異常症 □糖尿病 □慢性腎臓病 □脳心血管疾患□精神疾患 □その他 ( )

治療内容(

⑫ 理学所見

面談実施時の血圧、体重とその変化について記載します。

血圧測定の習慣がない対象者も多く存在するため、可能な限り面接実施時に血圧を測定することが望まれます。

⑬ 自覚症状

どんな症状でも構いませんが、脳心血管疾患を示唆する症状を中心に選択できるようになっています

□頭痛・頭重感 □めまい □しびれ □動悸 □息切れ □胸痛□消化器症状 □その他

⑭ 抑うつ症状

うつ病等の可能性を評価するため、この2週間の様子について問診します。

構造化面接法(Brief Structured Interview for Depression; BSID)のB1 ~ B5の質問内容を簡略化して記載します。

□B1:憂鬱感・気分の沈み □B2:興味・喜びの消失□B3:睡眠障害 □B4:無価値観・罪悪感 □B5:集中・決断困難

⑮ 食欲

減少・不変・増加から選択します。

⑯ 睡眠

平均睡眠時間および睡眠障害(入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒)の有無を記載します

⑰ 嗜好

喫煙および飲酒習慣の有無について確認します。

飲酒習慣では、飲酒内容や寝酒の有無についても問診します。

⑱ 余暇の過ごし方

帰宅後の余暇時間や休日の過ごし方について記載します。

特に気分転換となるような習慣の有無を確認します。

⑲ 同居人等

同居家族の有無や家族構成、交友関係を記載します。

心身に健康障害のある者の場合、同居人の有無も大切な情報です。

⑳ 仕事以外の状況

仕事以外の一般生活におけるストレス要因について記載します。

家事・育児の分担、介護の状況等によっては負荷が軽減または増大することがあります。

㉑ 課題・対策

本人の総合的な評価、対応策や、産業保健職への申し送り事項、次回面談予定に関して等を記載します

面接指導の報告書に記載する事項

・実施年月日

・労働者の氏名

・面接指導を行った医師の氏名

・労働者の疲労の蓄積の状況

・労働者の心身の状況及び面接指導の緒果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見

面接指導の記録

・安衛則第52条の6により、事業者は、面接指導の結果に基づき、実施年月日、労働者の氏名、面接指導を行った医師の氏名、労働者の疲労の蓄積の状況、労働者の心身の状況及び面接指導の結果に基づく労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載した記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

面接指導を行う医師

長時間労働(過重労働)に対する面接指導を行う医師:

・事業場に選任されている産業医が実施することが望まれます。

・産業医が選任されていない事業場においては、地域産業保健センターの登録医、健康診断機関(労働衛生機関)の医師、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が実施しましょう。

産業医に健康相談や面談等がしやすい環境作成

産業医に健康相談や面談等がしやすい環境を作るため、労働者に知らせておくべき事項:

・労働者に対して、「事業場における産業医の業務の具体的な内容」、「産業医に対する健康相談の申出の方法」及び「産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法」を周知しなければならない。

・また、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対しては、速やかに超えた時間に関する情報を通知しなければならない。このとき、面接指導の実施方法・時期等の案内を併せて行うことが望まれる。

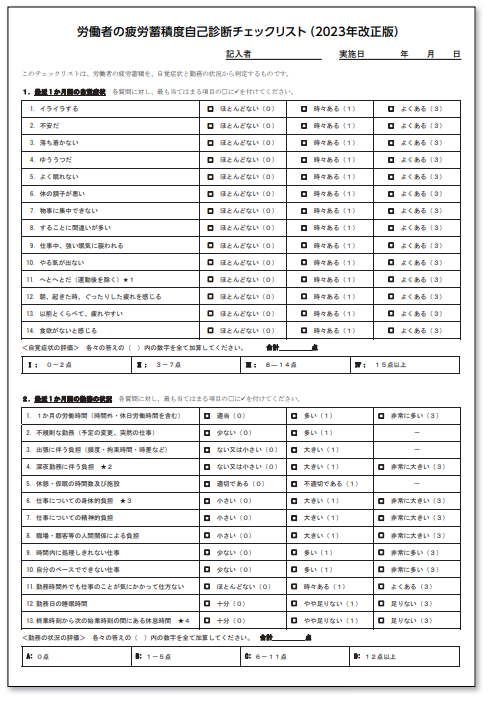

労働者の状況を把握するために参考となる自記式質問票

長時間労働者の面接指導において、医師が労働者の状況を把握するために参考となる自記式質問票:

・労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト

・うつ病等の1次スクリーニング

がある

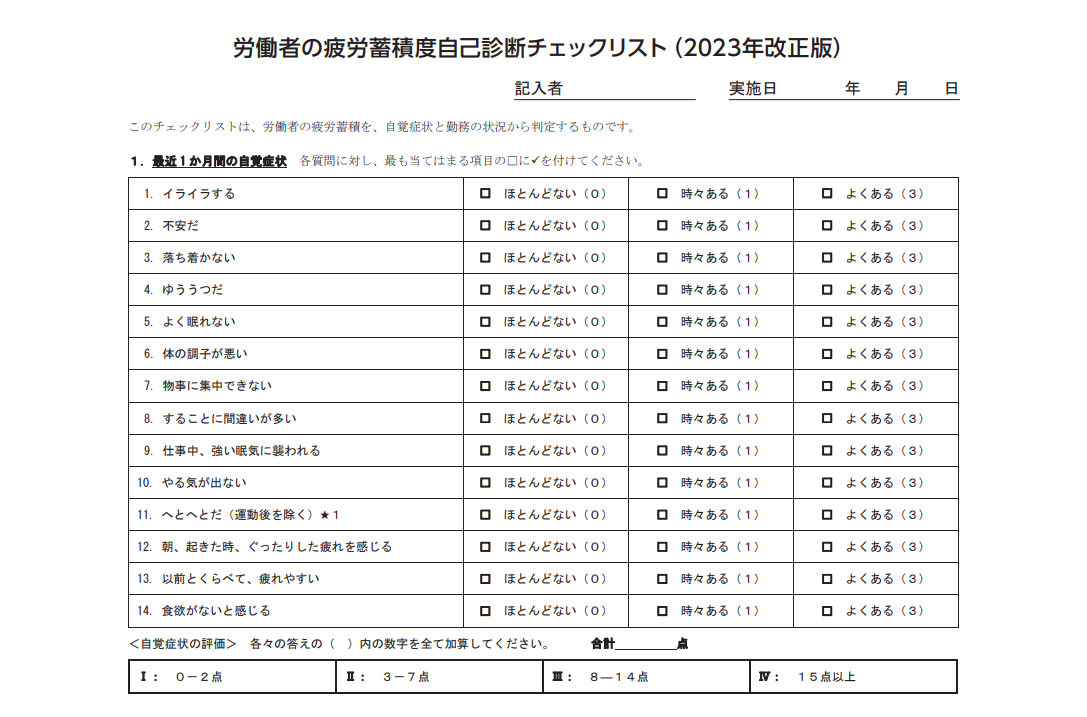

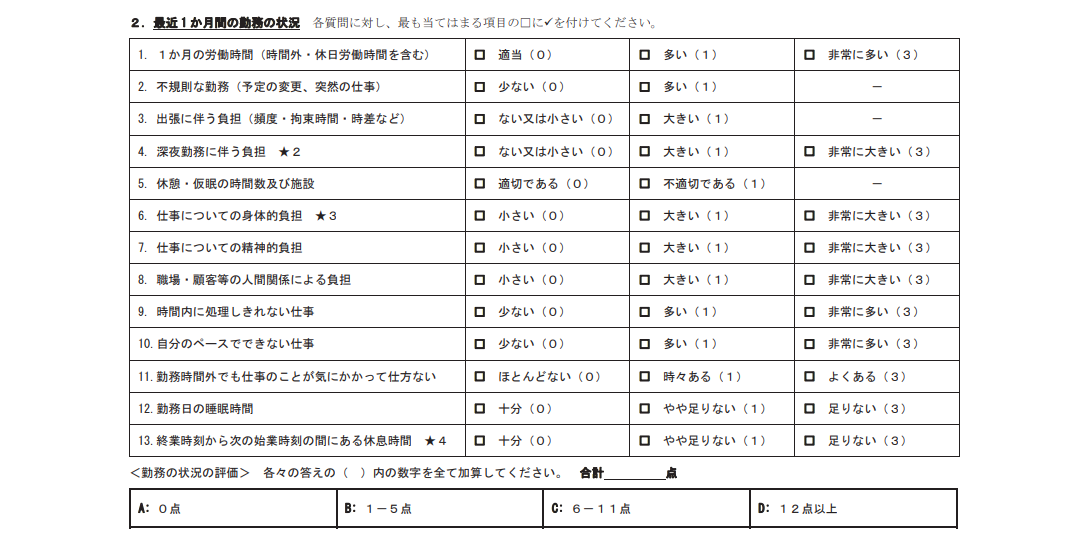

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(2023 年改正版)

労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023 年改正版)

「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」

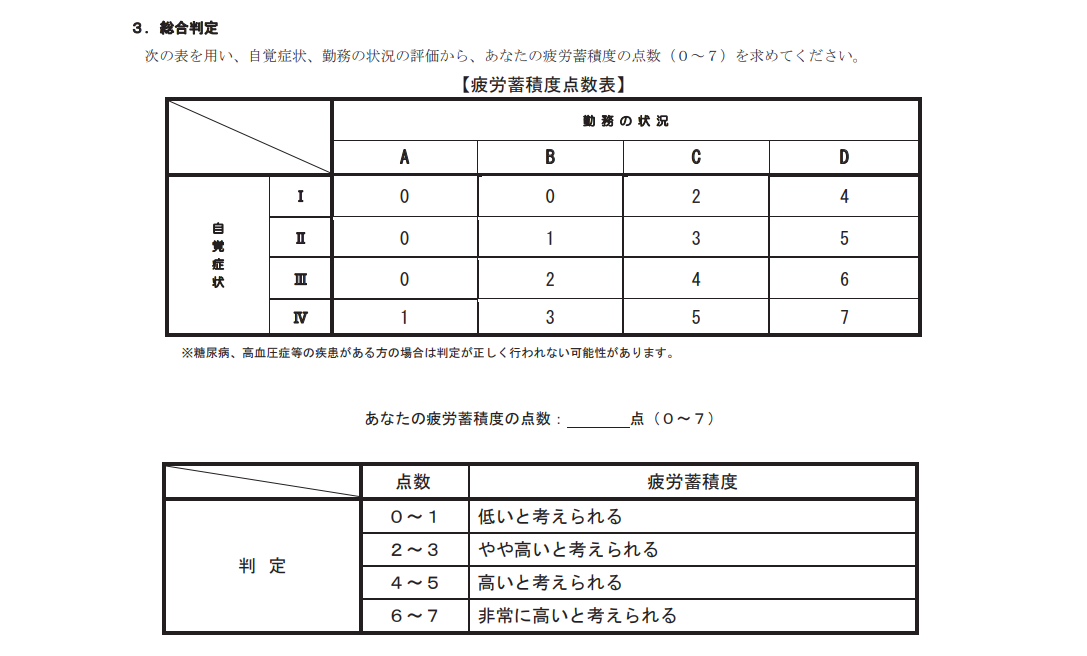

・労働者の疲労蓄積度を、「最近1か月間の自覚症状」(14項目)と「最近1か月間の勤務の状況」(13項目)から判定するものです。

疲労蓄積度の判定

①「最近1か月間の自覚症状」

・14項目の合計点数により、Ⅰ(軽度)~Ⅳ(重度)のカテゴリーに分類

②「最近1か月間の勤務の状況」

・13項目の合計点数により、A(軽度)~D(重度)のカテゴリーに分類

③ 「疲労蓄積度」の判定

・上記「最近1か月間の自覚症状」のカテゴリー(Ⅰ(軽度)~Ⅳ(重度))と、

「最近1か月間の勤務の状況」のカテゴリー(「A(軽度)~D(重度))から、

「疲労蓄積度」の点数を「疲労蓄積度点数表」から求める

・4点以上(「高いと考えられる」以上)の場合、次の「疲労・ストレス蓄積状況の質問と採点」の判定に進む。

疲労・ストレス蓄積状況の質問と採点

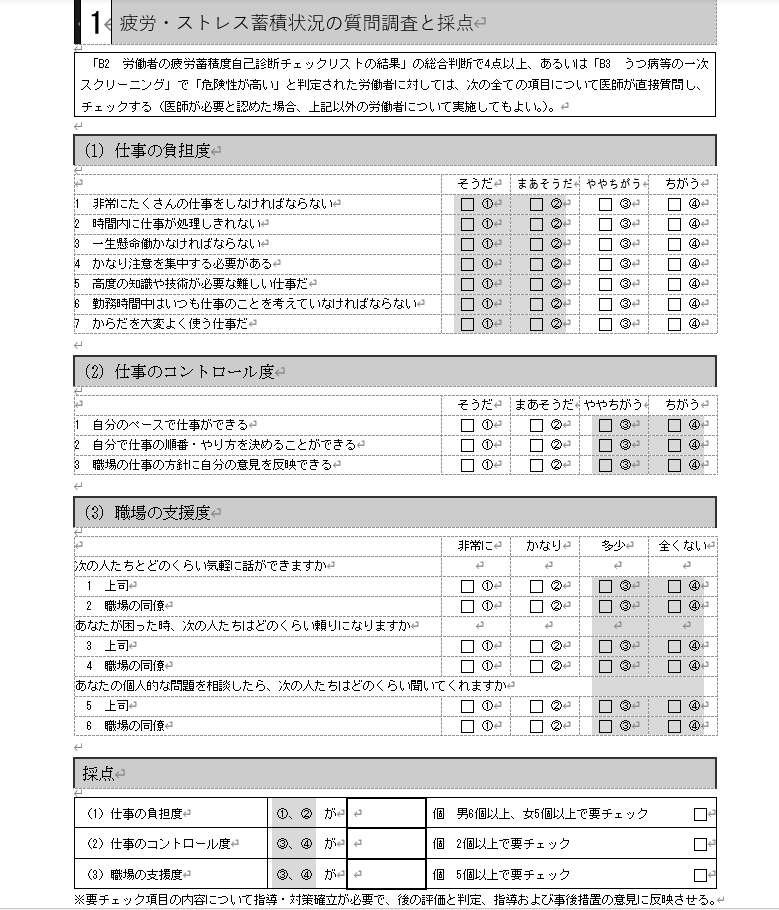

疲労・ストレス蓄積状況の質問調査と採点

「B2 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの結果」の総合判断で4点(高いと考えられる)以上、あるいは「B3 うつ病等の一次スクリーニング」で「危険性が高い」と判定された労働者に対しては、次の全ての項目について医師が直接質問し、チェックする(医師が必要と認めた場合、上記以外の労働者について実施してもよい。)。

↓

結果は「C‐(3):医師による面接指導結果報告書と事後措置に係る事業者に対する意見書」に記載し、事業者に報告する。

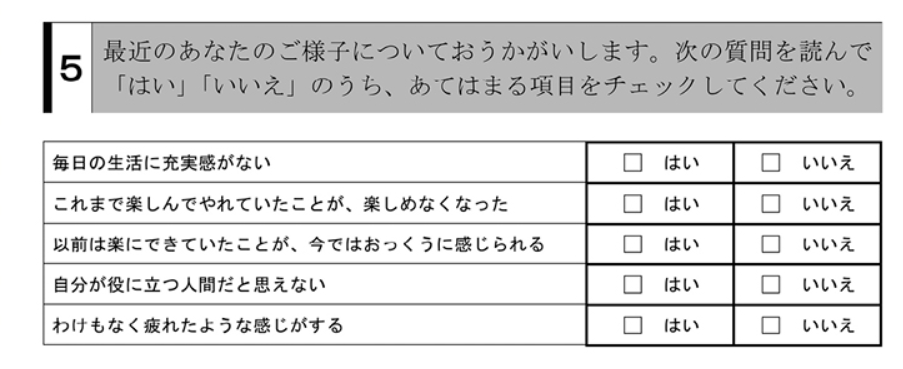

うつ病等の一次スクリーニング

・長時間労働の者では、うつ病や不安障害などの精神疾患の危険度も増加している可能性があるため、うつ病等のスクリーニングを実施し、うつ病等の「危険性が高い」と判定された者に対しては、医師面接においてうつ病に注意した面接を行う。

・うつ病等のスクリーニングには、厚生労働省「うつ対策推進方策マニュアル」の調査票(5項目)を利用する。

・この調査票で「はい」が2つ以上ある場合には、チェックリスト「うつ病等の一次スクリーニング」(B-3)の項に「危険性が高い」とチェックし、医師面接においてうつ病の評価を行う。これ以外の場合には「危険性が低い」とチェックする。

うつ病等の一次スクリーニング:

・毎日の生活に充実感がない

・これまで楽しんでやれていたことが、楽しめなくなった

・以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる

・自分が役に立つ人間だと思えない

・わけもなく疲れたような感じがする

判定:うつ病の危険性

□低い (「はい」が1つ以下)

□高い (「はい」が2つ以上)

うつ病等の可能性の評価と受診の要否

・「疲労蓄積度の自己診断チェックリスト」による「疲労蓄積度の判定」で4点以上(「高いと考えられる」以上)、または「うつ病等の1次スクリーニング検査」で「危険性が高い」と診断された場合、「抑うつ症状に関する質問」を行う。

・この質問は必要と判断される場合に、医師が直接、労働者に質問してください。

・長時間労働者については、疲労蓄積度の状況等から必要があると判断される場合に、面接指導結果報告書の「その他心身の状況」の項の確認において、質問を行います。

・高ストレス者については、ストレスチェック調査票上の抑うつ症状に関する質問項目等の点数が高い場合に、「心理的な負担の状況」の確認において、質問を行います。

「抑うつ症状に関する質問」

抑うつ症状に関する質問

6抑うつ症状に関する質問

質問の手順

・まずA1とA2の2問の質問を行う。

・両方とも「いいえ」の場合、以下のA3からA5までの質問については省略してよい(うつ病等の可能性はなし)

・A1とA2のどちらか、あるいは両方が「はい」である場合、下記A3からA5の質問に進む。

・A1とA2のどちらか、あるいは両方が「はい」で、A1~A5の回答のうち少なくとも3つ以上「はい」

がある場合、「うつ病の疑いあり」にて、専門医療機関への受診を勧める、または現在受診中の専門医療機関への適切な継続受診を勧める。

面接指導結果報告書・就業上の措置に係る意見書

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル

・上記面談、質問の結果を踏まえて「面接指導報告書」「就業上の措置に係る意見書」を作成する。

・「意見書・報告書」について、事業所でとくに様式を定めていない場合、上記「長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書作成マニュアル」(平成27年11月、厚生労働省)

に掲載されているものをコピーして使用する(by Dr.T)

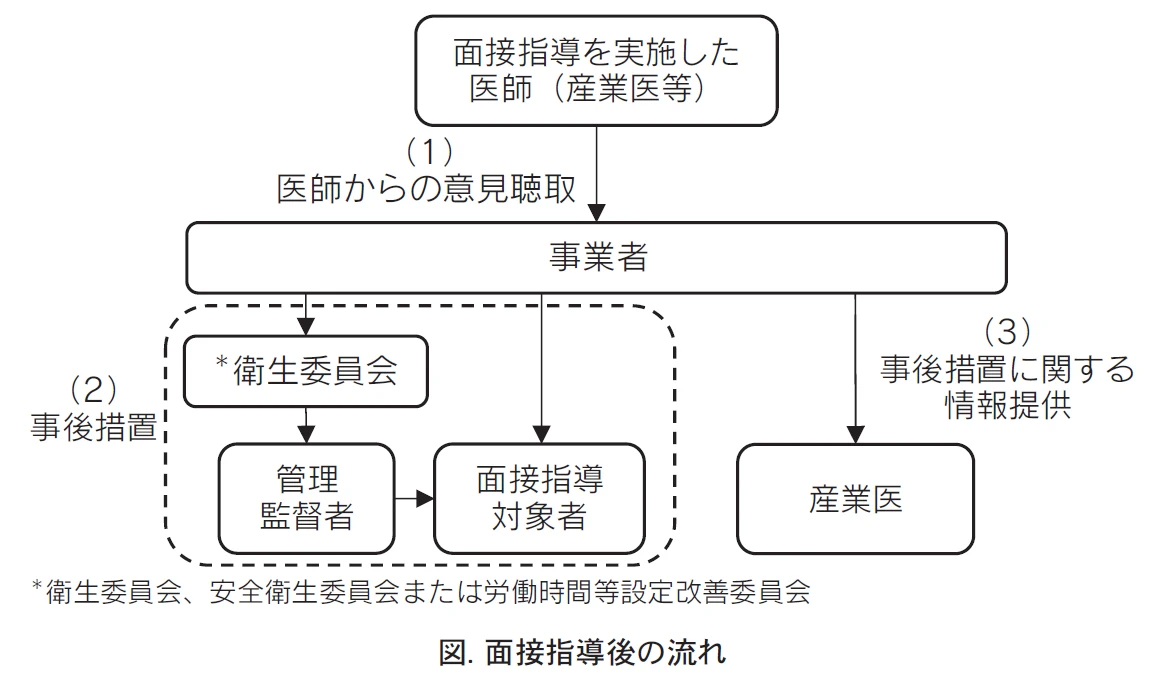

面接指導の事後措置

過重労働に対する事業者の事後措置:

衛生委員会に報告するときの留意点:

衛生委員会の関与について

・衛生委員会で面接指導の対象者数及び実施者数、事後措置に関する医師の意見等の報告を行うことで、事業場における長時間労働の状況を把握でき、対策に結びつけることができます。

・ただし、個人が特定されないよう注意することが必要であり、どのような情報を共有するか事前に衛生委員会で決めておくとよいでしょう。

・面接指導対象者が多い職場や事業場が明らかとなり(継続して面接指導対象者が多い部署など)、組織的な対応や職場環境改善が必要と考えられる場合、必要に応じて衛生委員会で改善策を審議することが大切です。

・衛生委員会で審議された後は、管理監督者へ通知し、職場環境改善や面接指導対象者への事後措置へつなげることが必要です。

衛生委員会等での調査審議事項

過重労働による健康障害防止対策について、衛生委員会等での調査審議事項:

① 長時間にわたる労働による労働者の健康障書の防止対策の実施計画の策定等に関すること

② 事業場で定める必要な措置に係る基準の策定に関すること

③ 面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること

④ 労働者の申出が適切に行われるための環境整備に関すること

⑤ 申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること

⑥ 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への周知に関すること

コメント