騒音性難聴

騒音性難聴とは:

・騒音性難聴とは、慢性的に激しい騒音(85dB(A)程度以上)に長期間(1日8時間、5年程度以上)ばく露することによって発症する聴覚障害である。

・騒音にばく露して5~15年の間に進行し、それ以降の進行は少ないと言われる。

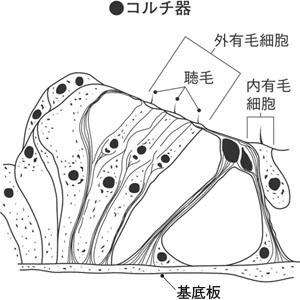

・騒音性難聴では、内耳の蝸牛の聴毛と有毛細胞が損傷を受ける。これらは、再生することはないので非可逆的な変化となる。そのため、予防が何よりも重要となる。

・ひとたび有毛細胞が変性すると、らせん神経節が数ヶ月から数年で変性していくことがある。そして、さらに病状が進むと神経線維(hair-cell ribbon synapses)の損傷に進むケースもある。

・騒音性難聴の特徴は両側対称性である

・発症には個人差があり、騒音にばく露しても発症しないケースもある。

・自覚症状としては、耳鳴りが最多

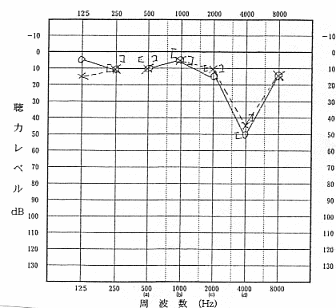

・老人性難聴と異なり、初期には4,000Hz付近の聴力損失が現れる。これは、通常の会話には悪影響がほとんどないので気付かれにくい。症状が進むにつれて、2,000~8,000Hz程度まで障害が進む。

・騒音性難聴は初期には高音部に強く表れ、4000Hzが聞こえにくくなる「c5 dip」という難聴を示すのが特徴である。ただし進行とともに2000~8000Hzにも難聴が及ぶようになる。

・「c5dipの有無」が加齢性難聴との鑑別になる

※ c5 dipをきたす理由としては、騒音ばく露による蝸牛の血流障害説が有力

(蝸牛回転の血管分布で4000Hzに相当する部分が血流分水嶺であり、血流障害を来しやすい)[

・高い周波数成分で音も小さい無声子音(s、k、t 等の音)が聞こえにくくなる。

参照(このサイトより引用):http://home.a01.itscom.net/tcoh/part1.htm

騒音性難聴と加齢性難聴の違い:

騒音性難聴と加齢性難聴の違い:

・騒音性難聴とは、慢性的に激しい騒音(85dB(A)程度以上)に長期間(1日8時間、5年程度以上)ばく露することによって発症する聴覚障害である。

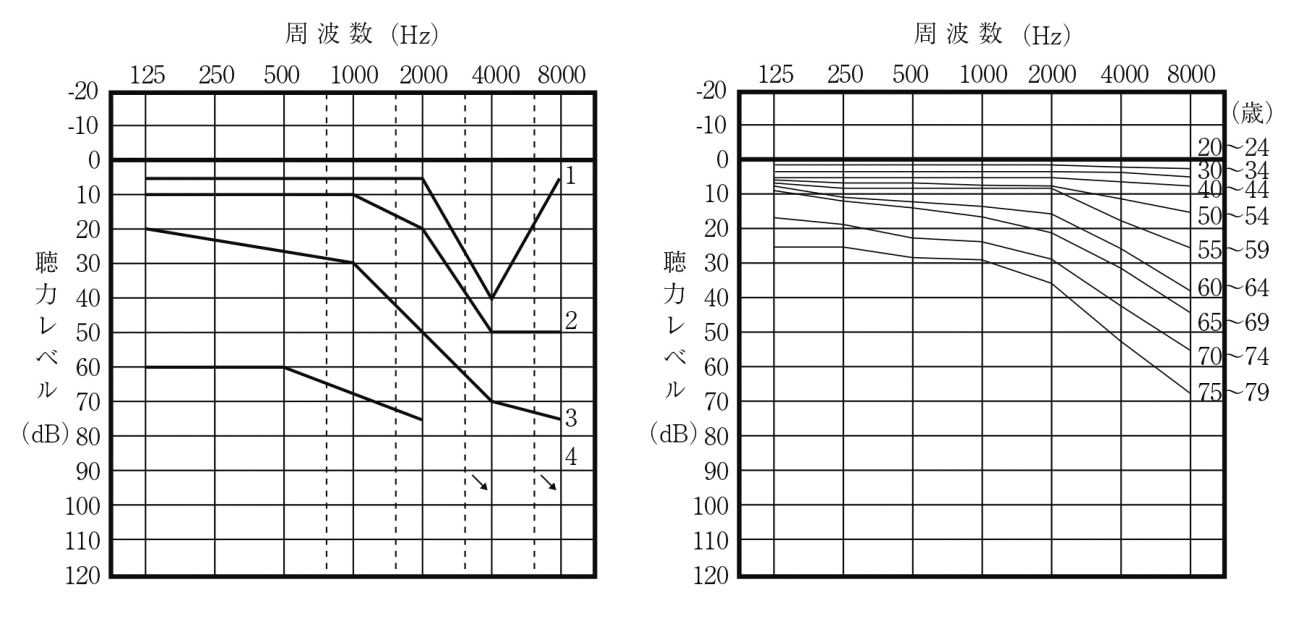

・加齢性難聴は年齢変化による難聴です。

・両者とも内耳の障害で難聴が起こり、感音難聴をきたします。

・騒音性難聴は、初期には4,000Hz付近の聴力損失、「c5dip」という難聴を示すのが特徴であり、加齢性難聴との鑑別になる

・加齢性難聴は高音域の低下が著しく、加齢とともに進行するが、中・低音域は比較的よく保たれる。

・加齢により0.5dB/年で難聴が加わる。

騒音性難聴を悪化させる日常生活活動

騒音性難聴を悪化させる日常生活活動:

・ヘッドフォンによる大音量での音楽等の視聴

・カラオケなど

・疲労の蓄積や睡眠不足

・動脈硬化や肥満の原因となる食事や運動不足(脂質異常症と関連あり)

コメント