肺炎球菌ワクチン

現在の肺炎球菌ワクチン

・「13価肺炎球菌結合型ワクチン」(PCV13: プレベナー13®)(→乳幼児)

・「15価肺炎球菌結合型ワクチン」(PCV15:バクニュバンス®)(→2024年4月から乳幼児定期接種)

・「23価莢膜多糖体型肺炎球菌多糖体ワクチン」(PPV23: ニューモバックスNP®)

結合型と莢膜多糖体ワクチンの違い

・結合型ワクチンは莢膜多糖体をキャリア蛋白に結合させることで、T細胞依存性抗原に変換され、よりaffinityの高い抗体産生能があり、免疫学的記憶の成立によりブースター効果も期待でき、B細胞が未熟な乳幼児にも良好な免疫応答を誘導することができる。

・一方、成人用の莢膜多糖体型ワクチンに含まれる莢膜多糖体はB細胞依存性抗原であるため免疫記憶を獲得できず、免疫は数年後には減弱し、また追加接種による著明なブースター効果は認められない。

PCV13(プレベナー13®):乳幼児の定期接種

・小児の予防接種ではPCV13(プレベナー13®)が定期接種になっていたが、65歳以上の者に対する肺炎球菌による感染症の予防の効能・効果が承認された。

PPV23( ニューモバックスNP®)

・2014年10月1日から、高齢者を対象としPPV23( ニューモバックスNP®)が定期接種化された。

・成人用のPPV23( ニューモバックスNP®)に含まれる莢膜多糖体はB細胞依存性抗原であるため、免疫は数年後には減弱し、追加接種による著名なブースター効果は認められない。

・多糖体ワクチンであるため、2 回目を追加接種してもあまり劇的な追加免疫効果はない。

1回目とほぼ同等か多少低い抗体価しか上昇しない。3 回目はさらに低いとされている。

・また 2 回目の追加接種では 1 回目よりも副反応が多少増えるため注意が必要。

・稀には接種部位が蜂窩織炎様に 10㎝ほど腫れあがり痛みと熱感がひどいという副反応もある。

・そのため、これまでは65 歳以上は1回でもいいとされていたが、最近の検証などでは 2 回目までは有効であろうと考えられている。

・ただ基礎疾患のある侵襲性肺炎球菌感染症に関しての有効性は認められているが、健康人の肺炎予防の有効性についてのデータは様々である。

・PPSV23初回接種後の予防効果は3-5年で低下するとの報告もあり、わが国では初回接種後5年以上あければ2回目の接種(任意接種)をすることができる。

・ただし、PPSV23の再接種(2回目以降)の実際のIPD予防効果についてはエビデンスがはっきりしておらず、2回までが一般的。

高齢者が補助の対象になるPPV23( ニューモバックスNP®)の定期接種だけでなく、PCV13(プレベナー13®)も接種することの有効性について

・PCV13は、鼻や咽頭の保菌を減らし、免疫反応を長続きさせるが、13種類の菌に限られる

・PPV23は保菌を減らしたり、免疫反応を長続きさせたりはできないが、23種類の肺炎球菌に対応するので、より広い範囲で感染が予防できる。両方を組み合わせることでより強く免疫ができる可能性が期待できる。

・しかしPCV13(プレベナー13®)は公費助成が適応されず、1万円前後と安くない価格である。

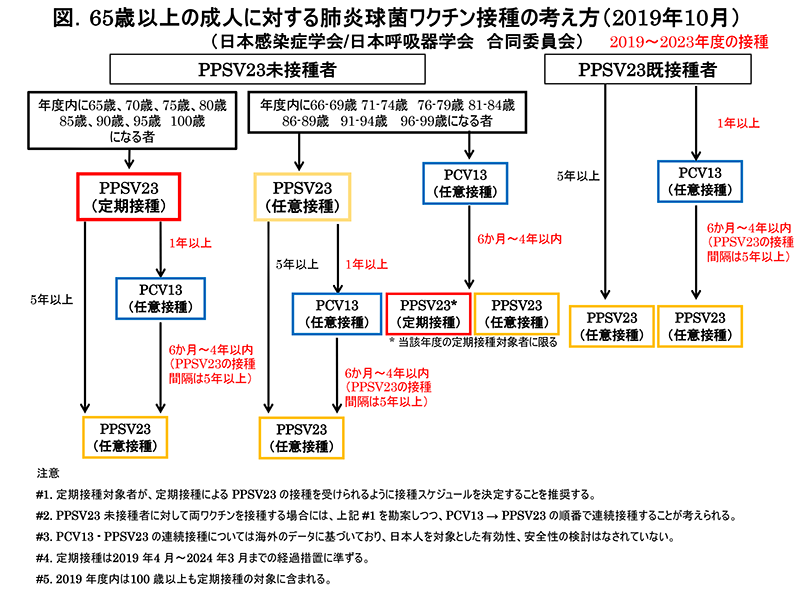

成人の肺炎球菌ワクチン接種の考え方

併用接種時の接種間隔

いずれにしても、PPV23の1回接種だけだと5年程度で予防効果が弱まるので、5年毎に複数回接種することが望まれる。

ニューモバックスNPは何回まで繰り返し接種できるか

・PPSV23初回接種後の予防効果は3-5年で低下するとの報告もあり、わが国では初回接種後5年以上あければ2回目の接種(任意接種)をすることができる。

・2回目以降の効果についてはエビデンスがはっきりしておらず、一般はに1-2回接種

コメント