法定健診とは

・「法定健診」とは、「労働安全衛生法」により定められた健康診断を指します。

・事業者には、すべての労働者に対し「雇い入れ時」および「年に1回の定期健康診断」を実施することが義務づけられています。

・法定健診は病気の発見を目的としたものです。

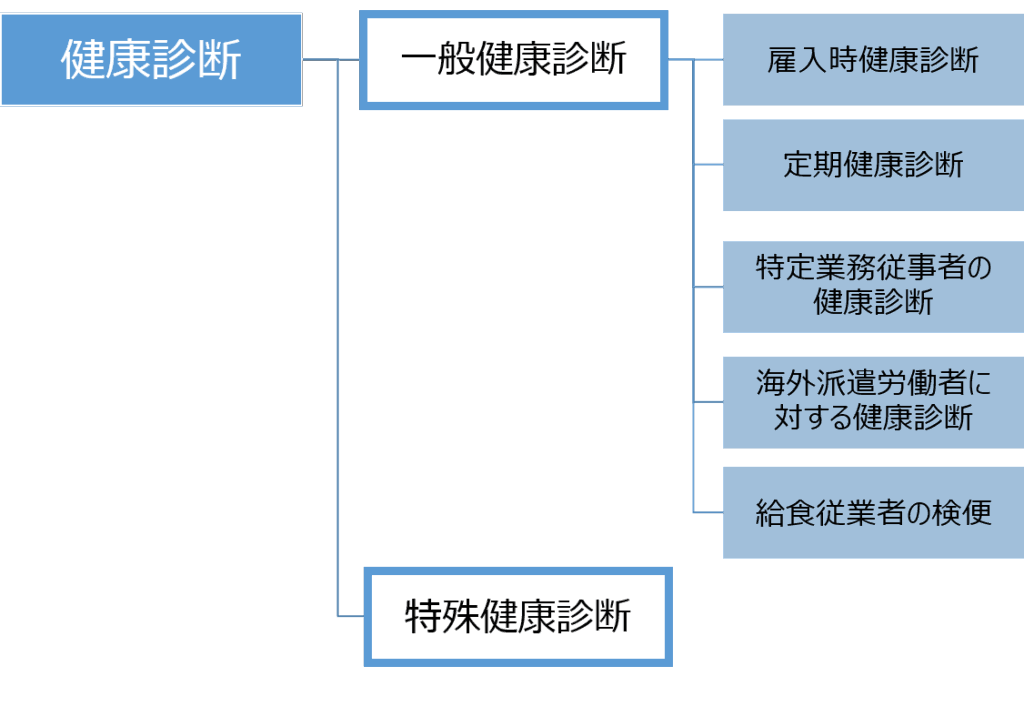

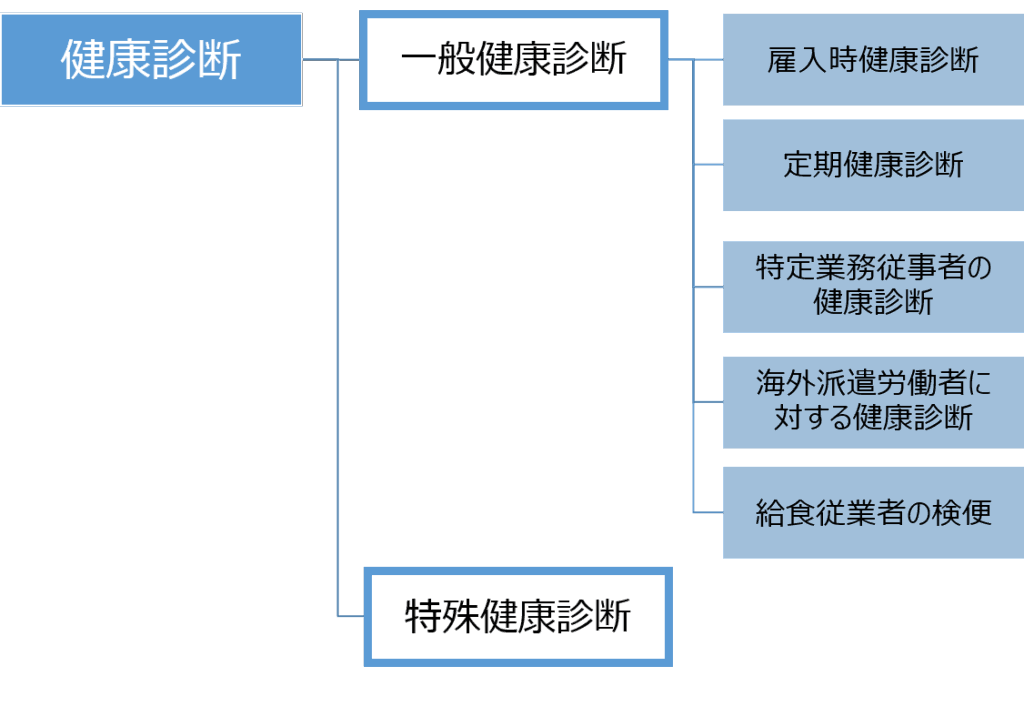

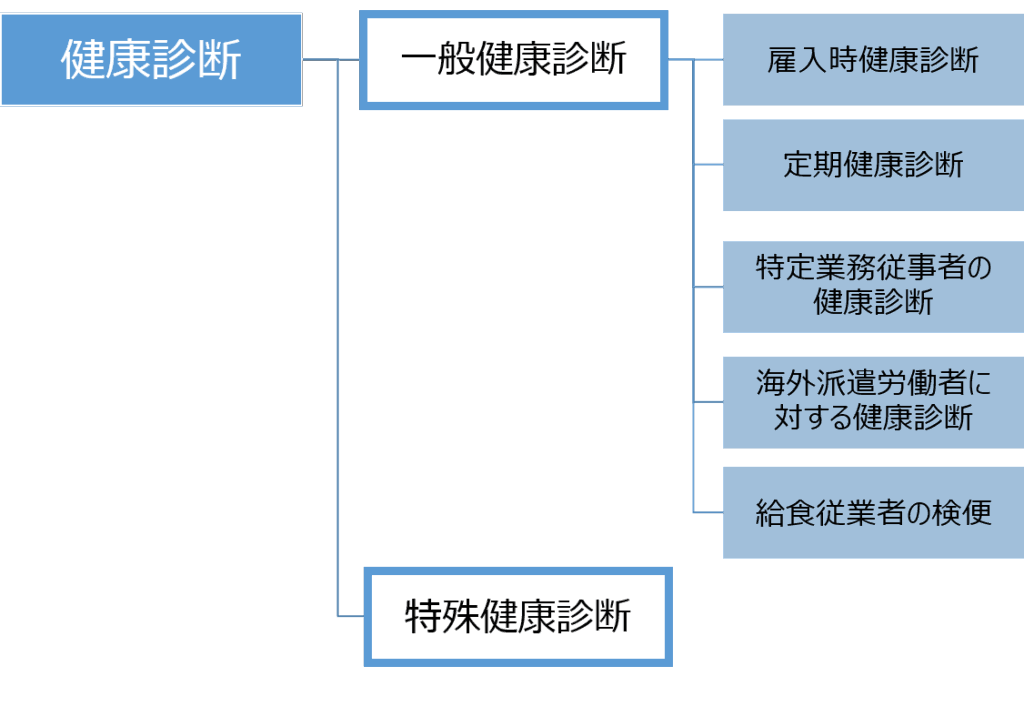

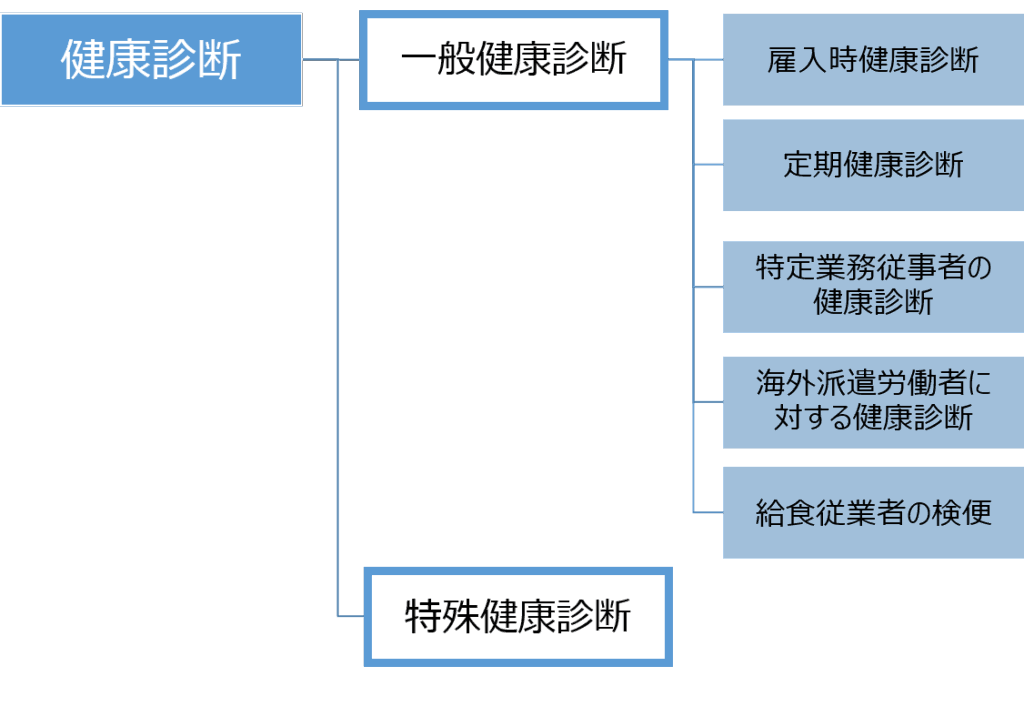

・法定健診は「一般健康診断」と「特殊健康診断」に分けられる。

・「一般健康診断」は労働者の一般的な健康状態を調べる検査で、「特殊健康診断」は特定の有害業務、有害作業に従事する労働者の健康障害を予防・早期発見するための検査です。

「特定業務従事者健康診断」と「特殊健康診断」との違い

・「特定業務従事者健康診断」は「一般健康診断」の一つである。

・「特定業務従事者健康診断」は、「特定業務」として定められた業務に従事する労働者が受ける健康診断のことです。

・通常行なわれる健康診断と検査項目は同じですが、実施される頻度に違いがあります。通常の健康診断は、雇入れ時と年に1回定期的に実施されますが、特定業務従事者健康診断は、当該業務への配置替え、および6ヵ月以内ごとに1回定期的に受診しなければなりません。

・「特殊健康診断」は一般健康診断の中には含まれない特別な健康診断です。

・労働安全衛生法第66条第2項・第3項に基づき、特定の有害業務に従事する労働者のみが対象となり、より専門的な健康管理が求められます。

・特殊健康診断は通常の健康診断とは異なり、業務に関連する有害物質や作業環境に特化した検査項目が含まれているため、より専門的な検査が行われます。また、6か月以内に一回の頻度での実施が必須です。

・特殊健康診断は、その他の健康診断とは違う種類に分類されることを認識しましょう。

定期健康診断の目的

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書

定期健康診断の事業者にとっての目的:

・労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の事業者にとっての目的は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。

・事業者には労働者の健康を確保しなければならない安全配慮義務がある。また健康情報を労働者の適正配置に活用するためにも健康診断が必要である。

・作業関連疾患の有無の把握が必要である。

定期健康診断の労働者にとっての目的:

・労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の労働者にとっての目的は、自らの健康問題を把握して生活習慣の改善等を図り、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。

一般健康診断

一般健康診断とは:

・法定健診は「一般健康診断」と「特殊健康診断」に分けられる。

・「一般健康診断」とは、事業主が労働者に対して実施することが法律(労働安全衛生規則)により義務づけられている健康診断をいう。

・「一般健康診断」は労働者の一般的な健康状態を調べる検査で、「特殊健康診断」は特定の有害業務、有害作業に従事する労働者の健康障害を予防・早期発見するための検査です。

(口頭試問)一般健康診断の種類

一般健康診断の種類:

・雇入時健康診断(安衛則第43条)

・定期健康診断(同第44条)

・特定業務従事者健康診断(同第45条)

・海外派遣労働者健康診断(同第45条の2)

・給食従業員の検便(安衛則第47条)

「特定業務従事者健康診断」とは?

「特定業務従事者健康診断」とは:

・「特定業務従事者健康診断」は「一般健康診断」の一つである。

・「特定業務従事者健康診断」は、労働者の健康に有害なおそれがある業務として定められた「特定業務」に従事する労働者が受ける健康診断のことです。

・「特定業務」とは、著しく暑熱な場所における業務、著しく寒冷な場所における業務、有害放射線にさらされる業務、異常気圧下における業務、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務、坑内における業務、身体に著しい振動を与える業務、重量物の取扱い等重激な業務、深夜業を含む業務、有害物質を取り扱う業務、等の法令で定める有害業務をいう。

・通常行なわれる健康診断と検査項目は同じですが、実施される頻度に違いがあります。通常の健康診断は、雇入れ時と年に1回定期的に実施されますが、特定業務従事者健康診断は、当該業務への配置替え、および6ヵ月以内ごとに1回定期的に受診しなければなりません。

坑内労働、重量物を扱う作業、騒音作業などがある。

・通常行なわれる健康診断と検査項目は同じですが、実施される頻度に違いがあります。通常の健康診断は、雇入れ時と年に1回定期的に実施されますが、特定業務従事者健康診断は、当該業務への配置替え、および6ヵ月以内ごとに1回定期的に受診しなければなりません。

対象業務

①多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激な業務

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

⑨坑内における業務

⑩深夜業を含む業務

⑪水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

⑫鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務

⑭その他厚生労働大臣が定める業務

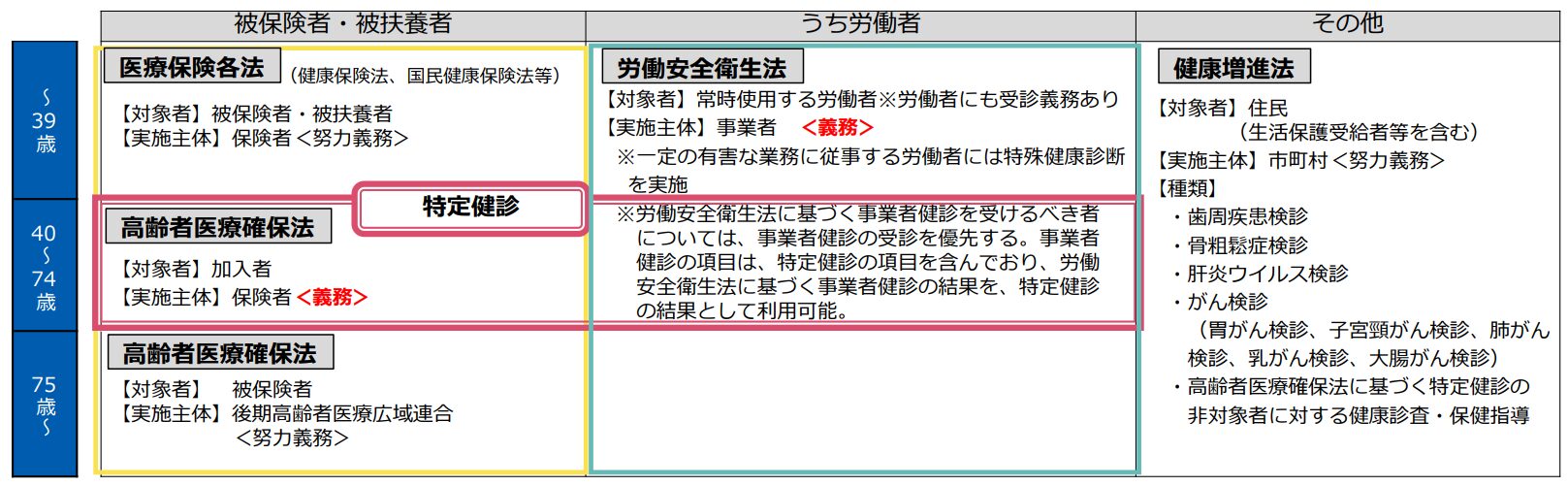

「一般健診」と「特定健診」の違いとは?

「一般健診」と「特定健診」の違い

・「一般健診」とは、「労働安全衛生法」により定められた健康診断を指します。事業者には、すべての労働者に対し「雇い入れ時」および「年に1回の定期健康診断」を実施することが義務づけられています。病気の発見を目的としたもの。

・一般健康診断とは、労働安全衛生法に基づいて、事業主が労働者に対して1年以内毎に1回、定期的に実施する健康診断です。20代~30代の人が毎年、1回受けているのがこの一般健康診断である。

・「特定健康診査」とは、メタボリックシンドロームに該当する人やその予備軍を減少させることを目的とした健診で、40〜74歳のすべての国民を対象とし、国民健康保険や各健康保険組合などの医療保険者に実施が義務づけられています。

・「特定健康診査」は糖尿病や脂質異常症といった生活習慣病のリスクに早めに気づくことで、重症化を防ぐことを主たる目的としています。

・「特定健康診査」ではメタボリックシンドロームに着目しているため、腹囲の測定が行われる。

・「一般健診」は病気の発見を目的としたものであるが、「特定健康診査」はメタボリックシンドロームに注目し、糖尿病など生活習慣病予防のための保健指導(特定保健指導)を必要とする人を抽出するために行われるため、「メタボ健診」とも呼ばれる。

・労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者については、事業者健診の受診を優先する。事業者健診の項目は、特定健診の項目を含んでおり、労働安全衛生法に基づく事業者健診の結果を、特定健診の結果として利用可能。

一般健康診断の種類

① 雇入時健康診断

・雇い入れ時(雇入れ時3か月以内の健診結果で代用可)

・雇入時の健康診断結果を採用後の適正配置に活用することは適正である。

事業者が雇入時健康診断を実施しなければならない場合:

① 事業場の規模:

同居する親族以外に常時使用する労働者の数が、(雇い入れた労働者の数を含めて)1人以上の場合である。

② 労働者の年齢:

すべての年齢である。

③ 労働契約の期間:

期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上(短時間労働者にあっては6月以上)使用されることが予定されている者、及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

④ 1週間の労働時問数:

その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

労働者が健康診断結果を証明する書面を提出した場合の雇入れ健康診断の実施の義務:

労働者が健康診断結果を証明する書面を提出した場合でも事業者が雇入時健康診断を実施しなければならないのは、健康診断を受診してから3か月以上経過している場合、又は、提出された証明書の健診の項目が法定の項目に満たない場合である。

② 定期健康診断

・労働安全衛生規則第 44 条では、1 年以内ごとに 1 回、定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。

③ 「特定業務従事者」の健康診断:

・労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者

・心身への負担が大きいと考えられる所定の業務(特定業務)に従事している者に対しては、同じ内容の健康診断を年2回実施する規定となっている

・「暑熱な場所における業務」「有害放射線にさらされる業務」「異常気圧下における業務」「身体に著しい振動を与える業務」「深夜業を含む業務」等の、法令で定める有害業務に従事する労働者が対象となる

・「特定業務」従事者に対して、配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に行う。

・診断項目は「定期健康診断」と同じ

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに

準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

④ 海外派遣労働者の健康診断:

・本邦外の地域に6か月以上派遣される労働者が対象

・6か月以上の海外勤務に派遣する前、及び6か月以上の海外勤務後に本邦内の業務に従事させようとするとき

⑤ 給食従事者の検便

・雇入れ時、または該当業務への配置換えの際

・項目については法令上特に規定はない

・一般に赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌、ノロウイスルなどの検便を行う

厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査を省略することができる。

定期健康診断に腹囲や脂質などのメタボの項目がある理由:

・労働者の高齢化や作業環境の変化により、定期健康診断の目的が主に生活習慣病、作業関連疾患対策に変化してきた。

・健康保持増進や就業上の措置を取る必要性が発生しているため、メタボ項目を検査する必要が発生した。

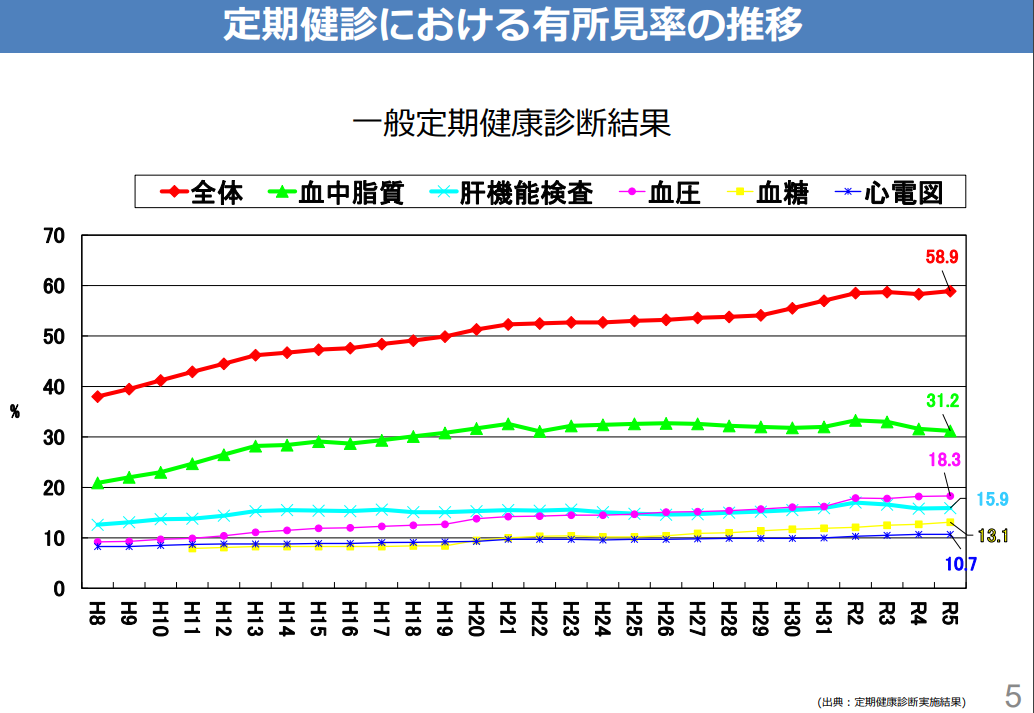

定期健康診断結果報告(有所見率)

・定期健康診断の有所見率は59.4%(令和6年)

・定期健康診断の有所見率は、ほぼ一貫して増加しつつある

・有所見率が最も高い項目は「血中脂質検査」で31.2%(令和6年)と最も高く、次いで血圧検査、肝機能検査、血糖検査の順であった。

・有所見者率増加の原因として、労働者の高齢化、検査項目の追加、項目の基準値の厳格化などが原因として考えられる。

労働者が一般定期健康診断に代えて別途受診した人間ドック等の健康診断の結果について、事業者がその結果の提出を受けたときの取扱いと留意すべき点

労働者が一般定期健康診断に代えて別途受診した人間ドック等の健康診断の結果について、事業者がその結果の提出を受けたときの取扱いと留意すべき点:

① 提出された内容が、法定の健康診断の実施項目をすべて含んでいることを確認し、足りなければ、別途、事業者の責任において実施する必要があること。

② 事業者が実施した健康診断と同様に、結果の記録、医師からの意見聴取、事後措置の実施、保健指導の実施(努力義務)、(50人以上の事業場では)所轄の監督署長への報告などが必要になる。

③ 個人情報の取扱いは慎重に行う必要があること。とりわけ、法定健診項目以外の内容については、安全配慮義務を遂行するための緊急の必要等がなければ、本人にあらかじめ示した目的外に使用してはならない。

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項

職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項:

・我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され(肝炎ウイルスの持続感染者は200~250万人)、症状がないために、自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年後に肝硬変や肝ガンへ移行するものがあるとされている。

・ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行うことで、完治したり、発症・進展を遅らせたりすることが可能なことから、厚生労働省では、自らの肝炎ウイルス保有の有無を確認することを勧奨している。

・このため、事業者に対しても労働者が希望する場合においては、職域において実施される様々な健康診断等の際に肝炎ウイルスの検査を受診することや、自治体が実施している肝炎ウイルス検査等を受診できるよう配慮することが望まれる。

・なお、事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査をする場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。

・ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はない。

・なお、事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査をする場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。

二次健康診断

・一次健康診断(労働安全衛生法に基づく定期健康診断)の結果において、脳・心臓疾患に関連する4項目(血圧、血中脂質、血糖、腹囲・BMI)の4項目全てについて異常の所見があると診断された場合、労災病院または都道府県労働局長が指定する病院・診療所(健診給付病院等)において、無料で必要な精密検査や特定保健指導を受けることができる制度

(※ただし、全てに異常所見がなくても産業医等の指示に基づき対象となる場合がある)

・二次健康診断の受診は労働者本人の任意の希望による(事業者の義務ではない)

・二次健康診断結果の保存には、当該労働者の同意を得ることが必要である。

コメント