心房細動(ドック学会専門医試験)

心房細動について:

・心房細動発症の危険因子として、肥満、年齢、高血圧、弁膜症、心筋梗塞、うっ血性心不全などがある。

・心房細動の基礎疾患は高血圧が最多(60%)で、その他虚血性心疾患(10%)、弁膜症(10~20%)である(欧米と比べて虚血性心疾患の割合が少ない)。

・有病率は男女いずれも加齢とともに増加する。

・心房細動は心原性脳塞栓症の原因の3分の2を占める。

・心原性脳塞栓症の発症リスクは発作性心房細動より、持続性、永続性の方がリスクが高い。

・非弁膜性心房細動による脳梗塞発症の危険因子として、CHADS2スコアで用いられる危険因子以外にも「心筋症」「年齢(65-74歳)」「心筋梗塞の既往」「大動脈プラーク」「血管疾患」「性別(女性)」等が報告されている

・65歳未満の女性で器質的心疾患を伴わない場合は心原生脳塞栓症のリスクは低い。

・CHADS2スコアよりもさらに細かく評価することで、CHADS2スコアにおける1点以下の群の評価に優れていると評価されている。

・発作性心房細動の慢性化への進行速度は初期に速く、その後緩慢となる。

・治療は不整脈以外の補正可能な病態(心機能低下、虚血など)の改善を優先し、その後抗不整脈薬による利用が必要か否かを考える。

・心房細動治療の「洞調律維持療法(リズムコントロール)」と「心拍数調節(レートコントロール)」について、最新の日本や欧米の主要ガイドラインでは明確な優劣は示されていない。症状のコントロールと合併症予防を重視してリズム・レート治療の使い分けを勧めている。

・電気的除細動により94%の患者で洞調律に復するが、その後の再発率は高い(通常の薬物療法では1年後の洞調律維持率は約50%、2年後約40%、3年後約30%と低い)

有病率

・有病率は男女とも加齢とともに増加し、80歳以上では男性約4%、女性約2%

発症の危険因子

・年齢

・高血圧

・弁膜症

・心筋梗塞

・うっ血性心不全

・肥満

・メタボリックシンドローム

・飲酒

増悪因子の管理

・高血圧

・糖尿病

・禁煙

・アルコール摂取制限

・減量

・睡眠時無呼吸症候群

発作性心房細動とは

・薬物、非薬物治療の有無にかかわらず7日以内に洞調律に服するものを「発作性心房細動」という

・発作性心房細動は年間約5.0~8.6%の率で慢性化するとされる

・慢性化への移行速度は初期に速く、その後は緩徐となる

・慢性化の促進因子には「年齢(高齢)」「大動脈弁狭窄症」「僧帽弁逆流症」「心筋梗塞」「心筋症」「左房拡大」が挙げられている

「弁膜症性」と「非弁膜症性」心房細動とは

・「弁膜症性」とは、リウマチ性僧帽弁疾患(おもに僧帽弁狭窄症)と機械弁置換術後のことを指す(ワーファリンを使用)

・生体弁置換術後や弁形成術後は「非弁膜症性」である(DOACが推奨)

CHADS₂スコア

CHADS₂スコアとは:

・CHADS₂スコアとは非弁膜症性心房細動の、脳梗塞発症リスクを簡便に計算するツールである。

・うっ血性心不全(C)、高血圧(H)、年齢(A: 75歳以上)、糖尿病(D)、脳卒中/一過性脳虚血発作の既往(S: Stroke/TIA)の頭文字を取ったもので、それぞれの該当する項目に点数(Stroke/TIAは2点、他は各1点)をつけ、合計点でリスクを層別化する。

※「非弁膜症性心房細動」とは、リウマチ性僧帽弁疾患、人工弁および僧帽弁修復術の既往を有さない心房細動を指す。

※ 1点以上でDOAC推奨、ワーファリン考慮

・hypertension(高血圧症) 1点

・age≧75y(75歳以上) 1点

・diabetes melllitus(糖尿病) 1点

・stroke/TIA(既往) 2点

脳梗塞年間発症率

0点:1.9%

1点:2.8%

2点:4.0%

3点:5.9%

4点:8.5%

5点:12.5%

6点:18.2%

参照:http://www.stop-afstroke.jp/risk/index02.html

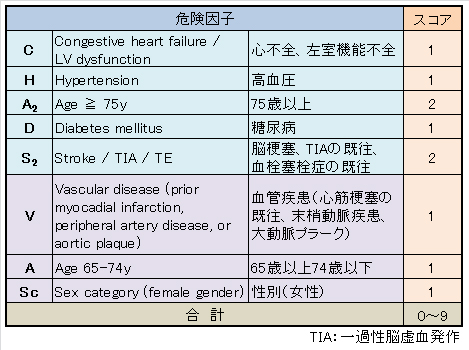

CHA₂DS₂-VAScスコア

CHA₂DS₂-VAScスコアとは:

・非弁膜性心房細動による脳梗塞発症の危険因子として、CHADS2スコアで用いられる危険因子以外にも「心筋症」「年齢(65-74歳)」「心筋梗塞の既往」「大動脈プラーク」「血管疾患」「性別(女性)」等が報告されている

・CHADS2スコアよりもさらに細かく評価することで、CHADS2スコアにおける1点以下の群から脳梗塞の高リスク群や極めて低リスク群を抽出することが可能となる

・CHA₂DS₂-VAScスコアは低リスク群の確実な同定に優れていると評価されています.

・男性でスコア0点、女性でスコア1点(これは女性という性別因子のみ加点された状態)が「真の低リスク」とされます。このレベルでは脳梗塞リスクが非常に低いため、抗凝固療法は不要とされるのが一般的です。

・それ以上のスコア(男性1点以上、女性2点以上)になると抗凝固療法の検討・推奨対象となります。

注)

・非弁膜性心房細動がcommon diseaseであることを考慮すると、不整脈専門外の医師が抗凝固療法に携わることが必須であり、複雑な指標は実際には使用困難である。

・したがって、より簡便なCHADS2スコアを用いながら、CHA2DS2-VAScスコアを補完的に使用することが実地診療では現実的と思われる。

・日本人において、「血管疾患(Vascular disease)」「年齢(Age:65~74歳)「「女性(Sex category)」の因子は有意な危険因子ではないこと、CHADS2スコアより優れたリスクスコアが創出されていないといったことから、『不整脈薬物治療ガイドライン』では、CHADS2スコアを基本とすることが適切としている。

HAS-BLEDスコア

出血のリスク評価

3点以上は高出血リスク

→3点以上でも抗凝固療法を控えるのではなく、修正可能なリスクに介入する

(コントロール不良の高血圧)

収縮期血圧>160mmHg

(腎機能障害または肝機能障害)

:維持透析中、腎移植後、 Cr >2.26 mg/dL

:肝硬変など、ビリルビン >正常上限×2、AST/ALT/AP >正常上限×3

(出血性脳卒中の既往)

(大出血の既往)

入院や輸血が必要な出血、Hb低下>2g/dL

(不安定なINR値)

ワルファリン療法中のINR値が不安定(治療域にある期間(time in therapeutic range)の割合が60%未満の場合と定義される)

(高齢者)

65歳以上

(薬剤または飲酒)

薬剤使用(非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)または抗血小板薬の併用)

過度な飲酒(アルコール依存、アルコール>20g/日)

治療

抗凝固療養

・CHADS2スコアに関わらず、機械弁置換術後や中等度以上の僧帽弁狭窄症に合併したAfにはワルファリンを使用する。

※「弁膜症性」心房細動の場合、DOACの有効性、安全性はいまだ証明されていないため、使用できる抗凝固薬はワーファリンのみ

・それ以外は、生体弁置換術後や弁形成術後でもDOACが推奨される。

・Ccr 15 mL/分未満の場合はワルファリンが妥当

Ccr計算式:「性別」「年齢」「体重」「血清クレアチニン値」が必要(身長は不要)

心拍数の評価(心拍数コントロール)

・安静時<110を目標

・βブロッカー、ワソラン、ジゴシンなど使用

・ベラパミル(ただし心機能低下例(LVEF<40%)では禁忌)

・心機能低下例ではβブロッカー、アミオダロン

洞調律維持療法

・Ⅰ群抗不整脈薬

アミオダロン(アンカロン®)

1回50~100㎎、1日1回朝食後

QT延長、間質性肺炎、甲状腺機能障害に注意

(治療前、治療開始後は数か月おきに、症状の有無、血液検査(TSH,fT4,KL-6,SP-D)、胸部X線をチェックする

・カテーテルアブレーション

コメント