急性と慢性の違い

・下痢の期間が4週間未満のものを「急性下痢」、4週間以上を「慢性下痢」とする。

(2~4週間を「持続性」ということもある)

・急性下痢の原因は感染によるものが大半を占める

・4週間以上続く場合を「慢性下痢」とする。慢性下痢の原因は多岐にわたる

(参照:慢性下痢)

まずは「本当に胃腸炎か?」の診断

以下の鑑別疾患の除外が必要

・アナフィラキシーショック

・TSS(Toxic Shock Syndrome:眼球充血、舌紅潮、手掌や足底の落屑)

・甲状腺クリーゼ(甲状腺疾患の既往、意識変容、頻脈を伴う時)

・副腎不全(倦怠感、血圧低下を伴う時)

・消化管出血(便色を確認すること!)

・胆道系疾患

・骨盤内炎症性疾患(虫垂炎、腸腰筋膿瘍)

問診、診察

ウイルス性胃腸炎

細菌性腸炎

・高熱、血便(粘血便)、しぶり腹では細菌性を疑う

・食事歴は7日前までさかぼって聞く必要あり。

・食直後から消化器症状→中毒(ヒ素、有機リン、カーバメート、犯罪)

・食後3~6時間→毒素型(ブドウ球菌)

・食後2~7日→細菌性の可能性

・潜伏期間が長いものあり(カンピロバクター(2~5日)、腸管出血性大腸菌(1~8日))

毒素型

・熱がない場合、毒素型を考える

①食品内毒素型:熱なし+嘔吐型、潜伏期間短い(6時間以内)

・食品内で原因菌が増殖する際に毒素を産生し、その毒素を食品とともに摂取することによって発症

・ブドウ球菌(握り飯、仕出し弁当)

・セレウス菌(焼き飯、スパゲッティー)

②生体内毒素型:熱なし+下痢型

摂取した菌が腸管内で増殖する際に毒素を産生し、その毒素が原因で発症(12時間以内)

・毒素原性大腸菌(ETEC)

旅行者下痢症

・腸管出血性大腸菌(EHEC)

無熱性血便(大腸型だが発熱なし)

潜伏期長い(1~8日)

・ウエルシュ菌

耐熱性芽胞形成、カレー、シチューによる集団発生

小腸型

・水様多量下痢。しかし嘔吐、腹痛は軽度、発熱はあったりなかったり(微熱に留まることが多い)

・臍周囲に間欠的な腹痛を伴う(内臓痛)

・腸炎ビブリオ:夏の魚介類(↔ノロは冬)

・ノロウイルス:冬、生ガキ

炎症性下痢型(大腸型)

・高熱、血便、しぶり腹、激しい腹痛。

・便中白血球陽性

・エコーで大腸壁肥厚あり(≧3㎜)

各論

サルモネラ

・サルモネラ属菌(Salmonella spp.)を原因とする食中毒

注)

サルモネラには多くの種類(血清型)があり、人の腸チフス症の原因菌であるチフス菌(Salmonella Typhi)とパラチフス菌(Salmonella Paratyphi A)を除く、その他のサルモネラ属菌(Salmonella spp.)を原因とする食中毒がサルモネラ食中毒として分類される

・生卵、豚肉、鶏肉

(時に動物との接触(鳥や牛など)による集団発生も報告されている)

・潜伏期短い(48時間、長くても72時間:カンピロとの鑑別点)

・回盲部炎

・重症化、菌血症の危険性あり(抗菌薬使用も考慮)(「サルも寝込むほど重症」)

・非チフス性サルモネラの場合は、調理などの食物を取り扱う職業者の感染による集団感染の報告は少なく、抗菌薬投投与の効果も明らかでないため、症状改善まで自宅療養とし、手指消毒や手洗いなを徹底することが大切である

・治療

注射:CTRX 1~2g 24時間毎 3日間

内服:AMPC(サワシリン)、CPFX(シプロフロキサシン)、ST

カンピロバクター

・Campylobacter jejuni感染症

・鶏肉の食事歴

・潜伏期長め(2~5日、72時間以降)(↔サルモネラとの鑑別点)

・便グラム染色でgull wing様グラム陰性桿菌

・ギランバレー症候群発症の危険性がある

1万例当たり1~2例、腸炎発症2か月後に好発

・回盲部炎

・腸間膜リンパ節炎を起こすので、右下腹部痛となることがある。そのためカンピロバクターによる腹痛は虫垂炎と鑑別が難しい(偽虫垂炎)

・初期から発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛を起こす(虫垂炎との相違点)

・重症例以外の抗菌薬投与は推奨されない

・キノロン耐性が多いため、処方するならマクロライド(アジスロマイシン®)

アジスロマイシン1回500㎎ 1日1回 3日間

CTRX 1~2g 24時間毎 3日間

・赤痢

糞便

・腸管出血性大腸菌

牛肉

無熱性血便、潜伏期長い(1~8日)

上行結腸炎

コレラ

定義

・コレラ毒素(CT)産生性コレラ菌(Vibrio cholerae O1又はV. cholerae O139)による急性感染性腸炎である。

・コレラは代表的な経口感染症の1 つで、コレラ菌(Vibrio cholerae O1 およびO139 のうちコレラ毒素産生性の菌)で汚染された水や食物を摂取することによって感染する。

・分類学的にV.cholerae は菌体表面のO (オー)抗原(リポ多糖体)の違いによって、現在205 種類(11種類は未発表)の血清型に分類されている。

・このうち、いわゆる「コレラ」を起こすのはO1 およびO139 血清型のうち、毒素産生株によってのみ引き起こされる。

・経口摂取後、胃の酸性環境で死滅しなかった菌が、小腸下部に達し、定着・増殖し、感染局所で菌が産生したコレラ毒素が細胞内に侵入して病態を引き起こす。

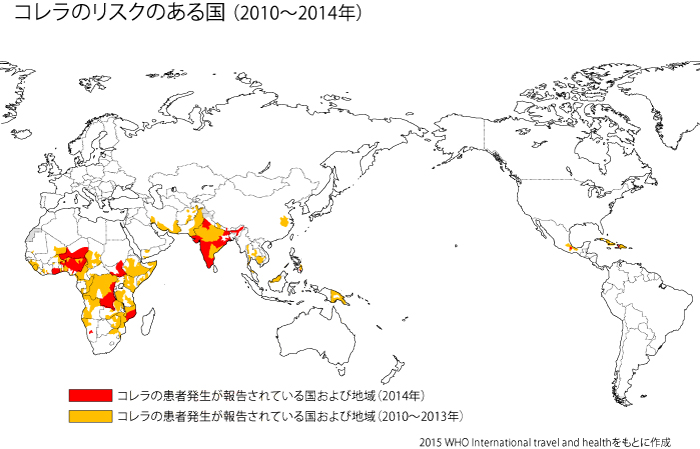

疫学

南アジア、東南アジア、アフリカ、中米の一部の地域で流行しています。

病原体

・コレラ菌の学名はVibrio cholerae である。

・ビブリオ科ビブリオ属のグラム陰性桿菌

・分類学的にV.cholerae は菌体表面のO (オー)抗原(リポ多糖体)の違いによって、現在205 種類(11種類は未発表)の血清型に分類されている。

・このうち、いわゆる「コレラ」を起こすのはO1 およびO139 血清型のうち、毒素産生株によってのみ引き起こされる。

・コレラの典型的な臨床症状を起こすのはコレラ毒素であることがわかっているので、厳密にいうと、コレラの原因菌は「コレラ毒素を産生するV.cholerae O1 およびO139 」である。

※ non-o1/o139 Vibrio cholerae(ナグビブリオ:NAG)

・Vibrio cholerae には200 以上のO抗原が知られており、ヒトに症状をおこすO1型以外をnon-agglutinable vibrios(ナグビブリオ:NAG)とよんでいる。

・NAG の一部はコレラ毒素(CT)を産生するものがあるが大部分は非産生である。

・新しい感染症法の元では、O139CT(+)感染症はコレラとして2類感染症に分類されている。毒素を産生しないO1とO139は行政上、NAG と同じく食中毒菌として扱われる。

・NAGによる集団発生の報告はあまりみられず、散発下痢症はしばしば発生しており、魚貝類の生食によることが多いが、飲料水汚染がみられるよ うな衛生状態の悪いところでは種々の食品を介しての感染がおこっている。

・臨床症状では、コレラ菌と同じくNAG に汚染された水や食物を経口的に摂取して発生する。喫食後数時間から72 時間以内に腹部不快感で始まり、ついで腹痛、悪心、嘔吐、下痢などの症状が現れる。下痢はコレラ類似の水様性から軟便程度までいろいろで、血便や38℃台 の発熱をみることがある。

・ふつう対症療法のみで約1週間程度で軽快するが、基礎疾患を有する患者や39℃以上の発熱がみられた場合にはテトラサイクリンやニューキノロンなどの抗 菌薬投与が必要となる。抗菌薬投与は下痢症状と排菌期間の短縮に有効である。年少者や高齢者などで脱水症状が見られた時には、電解質を含む輸液を積極的に 行うよう治療面で考慮する。

・予防のためには、患者の多くが魚貝類や飲料水に関連していることから、海産食品の生食とそれからの二次汚染調理済食品、加熱殺菌や消毒をしていない井戸水などの飲用および生野菜の洗浄など、日常生活での使用に注意が必要である。さらに生食用の魚貝類は新鮮なものを購入し、すぐに食べることを心がける。

・一 般的にヒトからヒトへの感染は見られていない。

・食品衛生法での取り扱い:食中毒が疑われる場合は、24時間以内に最寄りの保健所に届け出る。

臨床症状

・通常1 日以内の潜伏期の後、下痢を主症状として発症する。

・一般に軽症の場合には軟便の場合が多く、下痢が起こっても回数が1日数回程度で、下痢便の量も1日1 リットル以下である。しかし重症の場合には、腹部の不快感と不安感に続いて、突然下痢と嘔吐が始まり、ショックに陥る。

・下痢便の性状は“米のとぎ汁様 (rice water stool)”と形容され、白色ないし灰白色の水様便で、多少の粘液が混じり、特有の甘くて生臭い臭いがある。下痢便の量は1日10リットルないし数十リットルに及ぶことがあり、病期中の下痢便の総量が体重の2 倍になることも珍しくない。

・大量の下痢便の排泄に伴い高度の脱水状態となり、収縮期血圧の下降、皮膚の乾燥と弾力の消失、意識消失、嗄声あるいは失声、乏尿または無尿などの症状が現れる。

・低カリウム血症による痙攣が認められることもある。この時期の特徴として、眼が落ち込み頬がくぼむいわゆる“コレラ顔貌”を呈し、指先の皮膚にしわが寄る“洗濯婦の手(washwoman’s hand)”、腹壁の皮膚をつまみ上げると元にもどらない“スキン・テンティング(skin tenting)”(などが認められる。

・通常発熱と腹痛は伴わない。

病原診断

・患者便からコレラ毒素を産生するO1 またはO139 血清型のコレラ菌を検出することによって診断する。

・検査材料としては新鮮な下痢便を用いる。

・コレラ毒素を検出する方法としては、逆受身ラテックス凝集反応 (RPLA)やELISA法などの免疫学的な方法と、コレラ毒素遺伝子を検出するDNA プローブ法やPCR法が用いられる。

治療と予防

・治療は大量に喪失した水分と電解質の補給が中心で、GES (glucose‐electrolytes‐ solution)の経口投与や静脈内点滴注入を行う。

・WHOは塩化ナトリウム3.5g 、塩化カリウム1.5g 、グルコース20g 、重炭酸ナトリウム2.5 g を1 リットルの水に溶かした経口輸液(Oral Rehydration Solution, ORS)の投与を推奨している。ORS の投与は特に開発途上国の現場では、滅菌不要、大量に運搬可能、安価などの利点が多く、しかも治療効果も良く極めて有効な治療法である。

・重症患者の場合には抗生物質の使用が推奨されている。その利点として、下痢の期間の短縮や菌の排泄期間が短くなることがあげられる。第一選択薬として は、ニューキノロン系薬剤、テトラサイクリンやドキシサイクリンがある。もし菌がこれらの薬剤に耐性の場合には、エリスロマイシン、トリメトプリム・スル ファメトキサゾール合剤やノルフロキサシンなどが有効である。

予防

予防としては、流行地で生水、生食品を喫食しないことが肝要である。

経口ワクチンの開発が試みられているが、現在のところ実用化されていない。

感染症法

・感染症法の元では、O139CT(+)感染症はコレラとして2類感染症に分類されている。

・毒素を産生しないO1とO139は行政上、NAG と同じく食中毒菌として扱われる。

検査

・小腸型が大腸型か、迷ったら便中白血球(大腸型で出現)、便培養、超音波、CT、臨床像で総合的に判断を

・カンピロバクターはgull wing

治療(抗菌薬の適応)

基本は脱水評価と体液量補正

経口補水液

抗菌薬の適応

・悪寒戦慄などの菌血症が疑われる場合

・重度の下痢による脱水やショック状態で入院が必要な場合

・菌血症のリスクが高い場合(HIV感染者、ステロイドや免疫不全者)

・新生児

・高齢者

・人工物がが入っている患者(人工血管、人工弁、人工関節)

・抗菌薬の有用性が示されている特殊なケース(旅行者下痢症、赤痢、重症カンピロバクター腸炎)

・合併症を伴うサルモネラ感染症(50歳以上、3歳未満、細胞性免疫障害(AIDS、臓器移植後、ステロイド使用、リンパ腫などの悪性疾患)、心臓弁膜症、人工関節、腎不全など)

抗菌薬

・第一選択はニューキノロン

・第二選択としてマクロライド(アジスロマイシン)

例)

・レボフロキサシン(500㎎) 1T 1×朝 3~5日間

・シプロフロキサシン 500~750㎎ 1日2回 3~5日間

・(第2選択)アジスロマイシン(ジスロマック®) 500㎎/日 3~5日間

・点滴:CTRX 1~2g 1日2回

コメント