小児喘鳴の重要鑑別疾患

「気管支喘息」「急性細気管支炎」「急性喉頭蓋炎」「クループ症候群」「気道異物」の鑑別を要す。

鑑別方法

1.喘鳴のタイミングは?

→呼気性なら「気管支喘息」「急性細気管支炎」「気管支異物」

2.誤嚥を疑うエピソードはないか?

→あれば「気道異物」

3.抗原への暴露や皮膚の紅潮はないか?

→あれば「喉頭浮腫をきたす疾患」を疑う

4.発熱、全身状態不良、流涎はないか?

→あれば「急性喉頭蓋炎」

5.上記を認めない

→クループ

気管支喘息

参照:2017年改訂ガイドライン

・5歳児以下を「乳幼児喘息」と診断

・喘息発作時のβ2刺激薬(サルブタモール(サルtノール®)、プロカテロール(メプチン®))吸入薬の1回量は、「乳幼児喘息」では年齢に依らず「0.01 ml / ㎏」に統一された。

<吸入>

・0~30 分間隔で 3 回まで反復可能

・それでもSpO2 93%に達しない、喘鳴持続、陥没呼吸等の改善がなければ小児科コンサルト。

急性細気管支炎

・冬期に多い、RSウイルスが70~80%

・2歳以下、特に6か月前後の乳児に多い

・上気道症状から2~3日で努力性呼吸、呼気性喘鳴が出現。

・咳がひどい(犬吠様咳嗽)

・鼻汁、鼻閉から哺乳力低下、無呼吸発作あり「ゼーゼーして息が止まりそうで怖い」

・家庭での鼻汁吸入指導が重要

急性喉頭蓋炎

・2~7歳

・インフルエンザ桿菌が最多

(Hibワクチンを追加摂取まで行っていればリスクは下がる)

・吸気性喘鳴、流涎、嚥下困難、発熱

・直ちに小児科に相談し、座位にして搬送

クループ(croup)症候群

疾患

・クループ症候群は、急性の上気道閉塞疾患に伴って、犬吠様咳嗽・嗄声・吸気性喘鳴を呈する疾患である。

・「ウイルス性クループ」「痙性クループ」「急性喉頭蓋炎」「細菌性気管炎」などの疾患が含まれる。

・比較的軽症なウイルス性クループ、痙性クループの頻度が高いが、頻度の低い急性喉頭蓋炎、細菌性気管炎も急速に増悪し無治療では生命予後が不良となるため、鑑別する必要がある。

・乳幼児(6か月~4歳)に多い

・冬期、夜間悪化

・ウイルス性と細菌性があり、ほとんどがウイルス性

・ウイルスではパラインフルエンザウイルス、インフルエンザウイルスが多い

・細菌性の急性喉頭蓋炎は、インフルエンザ菌b(Hib)に対するワクチンの普及により稀な疾患となったが、それ以外にも肺炎球菌、溶連菌によっても起こり得る

・細菌性気管支炎はウイルス感染後の細菌感染で、ブドウ球菌、溶連菌が主な起因菌である。

症状

・吸気性喘鳴(stridor)

・くぐもった咳嗽(犬吠様咳嗽)

・陥没呼吸(鎖骨上窩、胸骨上窩、肋間、肋骨弓下)

・流涎

・sniffing position

鑑別:細菌性を疑う所見

・突然の発熱

・強い咽頭痛、流涎

・呼吸困難

・sniffing position

・咳嗽は少ない

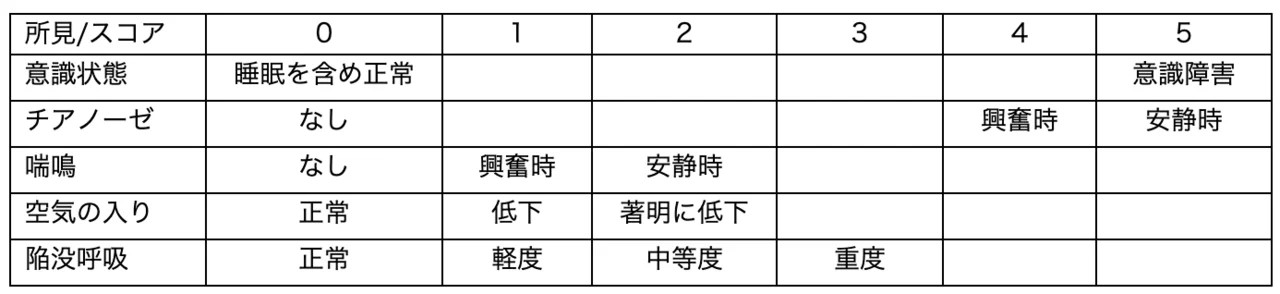

重症度(Westley croop score)

0~2点:軽症

3~7点:中等症

8点~:重症

ウイルス性クループ

・ウイルス性クループは上気道のウイルス感染症に起因する疾患であり、パラインフルエンザウイルスが多く、RSウイルス・アデノウイルス・インフルエンザウイルスなども原因となる。

・ウイルス感染に伴う上気道粘膜の炎症や浮腫が原因で生じる上気道狭窄症状。

・乳幼児で「犬吠様咳嗽」「嗄声」があれば疑う。

・多くは軽症であるが、興奮や啼泣などで急に悪化することがあるため注意が必要である。

・新型コロナウイルスによるクループも海外で報告されている

治療

軽症:デキサメタゾン内服

・デキサメタゾン(デカドロン:エリキシル0.01%(0.1㎎/mⅬ),錠(0.5mg))

0.6mg/kg/ 日(最大10㎎)分 1,経口投与

中等~重症:アドレナリン吸入(→小児科コンサルト)

気道異物

上咽頭が入るように、単純X線2方向撮影

喘息やクループと診断、治療しても反応が乏しい場合は考える

コメント