尿比重

参照;「比重」とは?

比重とは「その液体の重さが同等量の蒸留水と比較してどのくらい重いかを表す比」。

尿浸透圧

等張尿

・尿浸透圧 280mOsm/kgは血清浸透圧と等張であり、「等張尿」という。

・その際の尿比重は1.008~1.009と言われている

・高度腎障害、高血糖などの浸透圧利尿、利尿薬使用中、尿路閉塞解除後では等張尿となる

尿糖

・血糖が160~180㎎/dL以上になると陽性になる。

・判定区分:

(±);C判定

(1+)以上:D判定

尿蛋白

※ 尿蛋白定性(試験紙)と尿中アルブミン測定を同時に検査した場合は、尿中アルブミンの結果を優先する

・健康人でも尿中に40~80㎎/日の尿蛋白が排泄されている

・150㎎/日(0.15g/日)を超えた場合、病的意義がある(蛋白尿)と判断

・尿蛋白定性で(±)の場合は「B判定(軽度異常)」で、精査・経過観察の必要なし

・尿定性(1+)以上の時は再検査を行う(C判定)。

再検査でも(1+)以上の場合は医療機関での精査を受けるよう指導する。再検査で(ー)であっても年に1度の定期検査を指導する。

・尿蛋白が(1+)であっても、尿潜血も(1+)であれば、尿蛋白は「D2」判定とする(→紹介状)

・尿蛋白が(1+)以上かつeGFR<60(C判定)の場合、eGFRはD1判定(→治療必要)

定性検査と定量検査の関係

(ー)1-9 mg/dL :A判定(異常なし)

(+-)15 mg/dL(=150㎎/日に相当):B判定(軽度異常)

(1+)30 mg/dL:C判定(要再検査・生活改善)

ただし

血尿(1+)も合併していればD2判定(紹介)

尿蛋白が(1+)以上かつeGFR<60(C判定)の場合はD1判定(治療必要)

(2+)100 mg/dL:D2判定:要精密検査・治療

(3+)300mg/dL

(4+)>1000 mg/dL

尿蛋白定性検査:尿蛋白/クレアチニン比(g/gCr)

・腎障害診断のための尿蛋白定量では、1日蓄尿による測定が望ましい。

・しかし蓄尿が無理な場合には

「尿蛋白定量値(mg/dL) ÷尿中クレアチニン値(mg/dL)」から

尿蛋白/クレアチニン比(g/gCr)を算出

(これは1 日の尿蛋白量(g/day)に相当)

注)

・女性や高齢者では1日クレアチニン排泄量を1gと仮定すると、尿蛋白を過大評価(実際の尿蛋白よりも高い数値を示す)可能性がある。

・一方、筋肉量の多い患者ではクレアチニン排泄量が多いため、尿蛋白を過小評価(実際の尿蛋白よりも低い数値を示す)可能性がある。

0.15未満:正常

0.15~0.49:軽度蛋白尿

0.50以上:高度蛋白尿

参考:「g/gCr」式の根拠

尿蛋白量(mg/日)=尿蛋白濃度(mg/dL)×尿量(dL/日)

尿蛋白量(mg/日)/尿Cr排泄量(mg/日)=尿蛋白濃度/尿Cr濃度

尿蛋白量(mg/日)={尿蛋白濃度/尿Cr濃度}× 尿Cr排泄量(mg/日)

↓

ここで 尿Cr排泄量(mg/日)≒1,000mg/日=1g/日と仮定すると,

尿蛋白量(g/日)≒尿蛋白濃度/尿Cr濃度

注)

・1日の尿Cr排泄量が1gより大幅に多かったり,少なかったりすると,実際の値とずれる場合がある

・女性や高齢者では1日クレアチニン排泄量を1gと仮定すると、尿蛋白を過大評価(実際の尿蛋白よりも高い数値を示す)可能性がある。

・一方、筋肉量の多い患者ではクレアチニン排泄量が多いため、尿蛋白を過小評価(実際の尿蛋白よりも低い数値を示す)可能性がある。

尿中アルブミン定量:尿アルブミン/クレアチニン比(mg/gCr)

・試験紙法では検出されない微量の尿中アルブミンを定量するのが目的。

・腎糸球体障害、特に糖尿病性腎症の早期発見に有用である(3か月毎に評価。最低でも半年毎)

・従来、この診断には試験紙による尿タンパクの定性検査法が広く用いられてきた。しかし、尿タンパク定性検査が陰性でも、すでに腎臓の組織学的変化が始まっている場合が多く、陽性が認められる頃にはかなり進行している症例が少なくない。

・尿中アルブミンは、腎糸球体障害の進行に伴い尿中排泄量が増加する物質である。本検査は「尿中微量アルブミン」とも呼ばれ、試験紙法で検出される以前の軽度腎障害を判定できる利点を持つ。

・随時尿で「尿アルブミン濃度(mg/L)」と「尿クレアチニン濃度(mg/dL)」を測定して比を計算し,成人の1日クレアチニン排泄量を1gとすることで推定1日量を計算します。

・尿アルブミン/クレアチニン比(mg/gCr)30未満が正常。

・300以上では「顕性アルブミン(尿蛋白尿)」となる

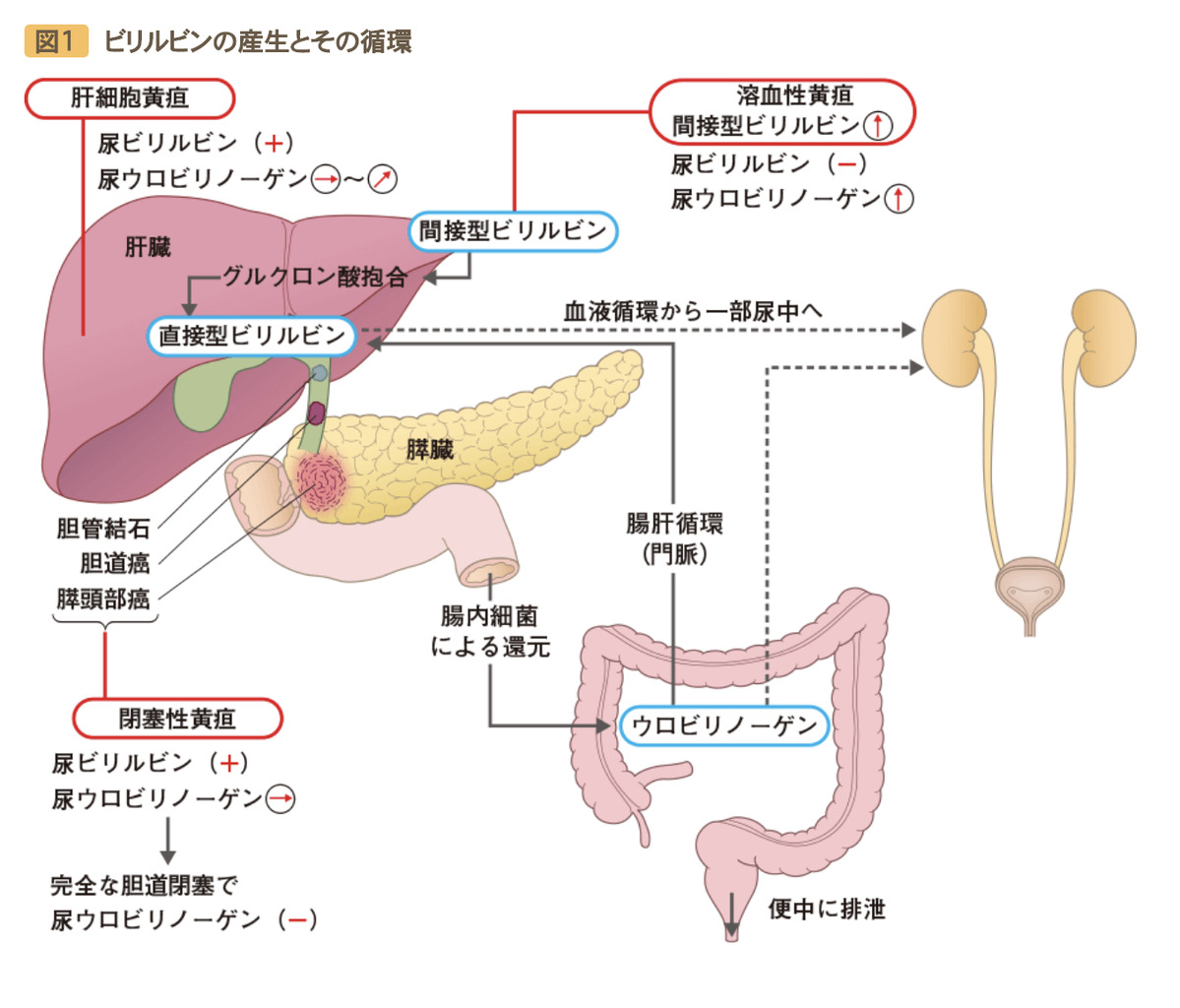

尿ウロビリノーゲン(基準値 ±)

偽陽性(±): 正常

陽性 (+): 急性肝炎、慢性肝炎、肝硬変、肝癌、溶血性疾患、腸閉塞、過度の便秘、激しい運動後

陰性 (–): 閉塞性胆道疾患(胆石症 、胆道がん)、抗菌薬の影響

機序

・寿命を迎えた赤血球が破壊され、中に含まれていたヘモグロビンがビリルビンへと代謝され、胆道系を経て腸管に排泄される。

・ビリルビンは腸内細菌によってウロビリノーゲンとなり、多くは便に混じって体外へ排出されるが、一部が腸管より再吸収された後、肝臓に戻りまたビリルビンに再合成される。

・再吸収されたウロビリノーゲンのうち、ビリルビンにならなかったものが尿中に排泄される。

・健常人でも尿中に微量のウロビリノーゲンが検出される(±)

・肝炎、肝硬変、肝癌などで肝臓の働きが悪くなると、ウロビリノーゲンをビリルビンに再合成できないため、尿に排泄されるウロビリノーゲンの量が多くなる

・ウロビリノーゲンが検出されない場合は、胆道閉塞などが疑われる。

・溶血性黄疸では腸に入るビリルビンは増え、尿中ウロビリノーゲンは増加する。

尿中ビリルビン

・正常:陰性(ー)

・寿命を迎えた赤血球が破壊され、中に含まれていたヘモグロビンが処理されて発生。

・通常ビリルビンは肝臓から胆汁に排泄される。そのため尿の中に出てくることはない

・肝臓、胆道疾患により胆汁の流れが妨げられてた場合、ビリルビンが血液中に増え、腎臓から尿に排泄されるようになる

・陽性の場合は急性肝炎や胆道閉塞などの疾患が疑われます。

尿潜血、赤血球

・尿潜血:(ー)

・沈査:赤血球<4

・尿潜血(±)は「B判定(軽度異常)」

・沈査(赤血球)≧5で「D判定」

・尿潜血(1+)の場合には再検査を行い、(+)であれば精密検査として尿沈渣検査を行う

・尿沈渣で「赤血球が5~6個/HPF(high power field:強拡大の視野.400倍)」あれば病的な血尿とみなす。

・尿沈渣をみて変形赤血球や赤血球円柱があれば,糸球体腎炎の可能性が高くなる。

尿円柱

・尿円柱はヘンレループの太い上行脚から分泌されるTamm-Horsfallムコ蛋白を主体に、糸球体で濾過されたアルブミンなどの蛋白が混じったもの

・円柱は遠位尿細管や集合尿細管で内腔を鋳型として完成し、尿で押し出されて尿中に出現する

①硝子円柱(hyaline casts)

・各種円柱の基質となるもので、成分として全く何も含まないものから少量の成分(細胞 2 個以下、顆粒 1/3 未満など)を含むものまで多彩。

・硝子円柱は健常人でも認められる(尿濃縮時、脱水時、運動後)

②上皮円柱(epithelial casts)

・硝子円柱内に尿細管上皮細胞が 3 個以上封入された円柱

・急性尿細管壊死などの尿細管障害で出現

③赤血球円柱(RBC casts):糸球体由来

・硝子円柱内に赤血球が 3 個以上封入された円柱

・赤血球円柱は変形赤血球と同様に、ネフロンに出血のあることを意味する。

・出現意義としては、急性糸球体腎炎、膜性増殖性腎炎、IgA 腎症など、腎性出血を伴う尿に認められることが多いとされる。

④白血球円柱(WBC casts)

・硝子円柱内に白血球が 3 個以上封入された円柱

・ネフロンにおける感染症や炎症性疾患があった時に出現します。

・増殖性糸球体腎炎、尿細管間質性腎炎、腎盂腎炎、ループス腎炎などが考えられる。

⑤脂肪円柱(fatty casts)

・硝子円柱内に卵円形脂肪体を1つ以上、または脂肪球を 3 個以上封入された円柱

・卵円形脂肪体は内部に脂肪顆粒を多く踏むむ細胞で、蛋白尿が多い時に出現する

・ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症などが考えられる。特に、ネフローゼ症候群では高率に認められる。

⑥顆粒円柱(granular casts):尿細管障害

・硝子円柱内に顆粒成分が 1/3 以上封入された円柱

・この顆粒成分は円柱内に封入された細胞が変性したものであり、ほとんどは尿細管上皮細胞が変性したものである。

・慢性糸球体腎炎、腎不全などの尿細管障害や腎実質障害。

⑦蝋様円柱(waxy casts)

・円柱全体またはその一部が均質状となり、厚い蝋のように変性した円柱

・この円柱が出現するということは、尿細管腔の長期閉塞により細胞成分→顆粒成分→蝋様へ

と変性が進行したことを意味する

・ネフローゼ症候群、腎不全、腎炎末期などの重篤な腎疾患(糸球体濾過量低下、高度尿細管障害mなど)

細胞

尿細管上皮細胞

・虚血や薬剤による急性ならびに慢性の尿細管障害により、尿細管上皮が尿細管基底膜から剥離、脱落する

扁平上皮細胞(正常:1未満/HPF)

陽性:「膣トリコモナス尿道炎」「細菌性尿道炎」「尿道結石症」「前立腺癌のエストロゲン治療」

・外尿道口付近の上皮細胞が剥離したものに由来。

・扁平上皮細胞は、膣トリコモナスや細菌感染による尿道炎や尿道結石症、カテーテル挿入時の尿道の機械的損傷および前立腺癌のエストロゲン療法時などに多数出現します。

・扁平上皮細胞はエストロゲンの作用により増殖するため、女性に多く認められます。

・また女性の場合は解剖学的見地から、採尿の際に膣部、外陰部よりの混入が多く、尿路系に異常がなくても多数認められることがあります。

・男性で扁平上皮細胞を多数認めた場合は、トリコモナスやクラミジアによる尿道炎も考慮する必要があります

亜硝酸塩反応

・グラム陰性桿菌による反応(細菌尿の検出)

・感度は低い

・陽性になるには尿貯留時間が4時間以上必要

・連鎖球菌、腸球菌は硝酸塩を亜硝酸塩に還元できず陰性になる

白血球エステラーゼ反応

・尿中に存在する白血球のエステラーゼ活性をみて白血球を検出する(白血球尿の検出)

尿中ヘモジデリン

コメント