老年症候群

・加齢に伴い高齢者に多くみられる、医師の診察や介護・看護を必要とする症状・徴候の総称のこと

・「フレイル」、「サルコペニア」は老年症候群の一つである。

フレイル

Friedの診断基準(Friedの5項目)

サルコぺニア

・1989年にローゼンベルグという学者によって「加齢による筋肉量減少」を意味する用語として提唱された。

・サルコぺニアは造語であり、ギリシャ語でサルコ(sarco)は「筋肉」、ぺニア(penia)は「減少」を意味する。

・加齢に伴うものを「原発性」、活動の低下や疾患に付随するもの、栄養摂取量低下に起因るすものを「2次性」と分類する

スクリーニング「指輪っかテスト」

・椅子に座って膝関節90°屈曲、非利き脚の下腿(ふくらはぎ)の最大径を輪っかにした指で囲む

→「ちょうど囲める」からサルコペニアの危険性が高まる。

サルコペニアの発症予防・抑制

・運動習慣

・タンパク質摂取(1g/適正体重/日以上)

ロコモティブシンドローム(ロコモ)

・ロコモティブシンドロームとは、2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で、「加齢による筋力の低下や、関節や脊椎などの病気の発症により、運動器の機能が低下した状態」である。

・運動器の衰え・障害によって、要介護になるリスクが高まる状態」である

・運動器の障害のために移動能力の低下を来した状態

・進行すると日常生活にも支障が生じてくる。

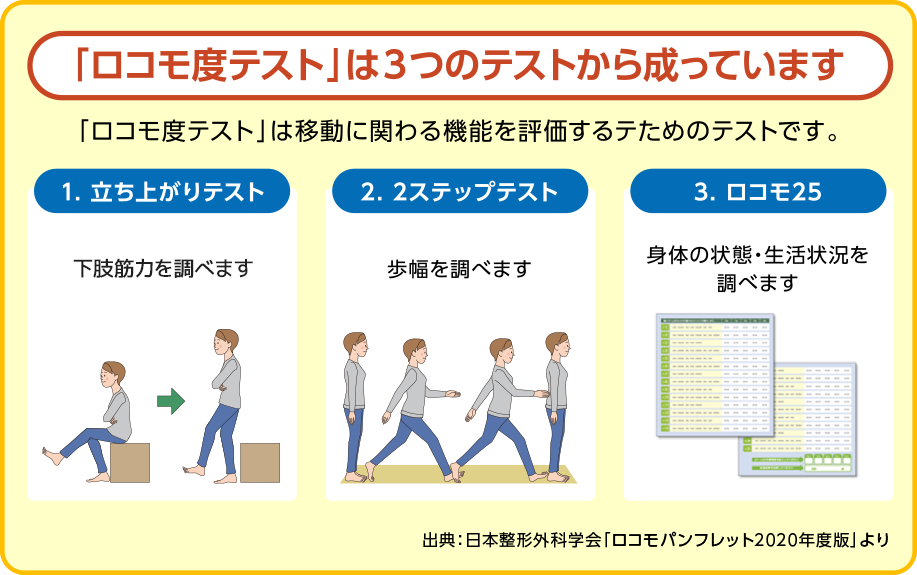

ロコモ度テスト

・ロコモティブシンドロームの重症度判定テスト。

・ロコモ度テストの結果から「ロコモ度」を判定する。

・「立ち上がりテスト」、「2ステップテスト」、「ロコモ25」

の3つのテストから移動機能の状態を確認する

・ロコモ度テスト1〜3のうち、最もロコモ度が高い段階(数字が多い段階)を判定結果とする。

項目

① 「立ち上がりテスト」

下肢の筋力を調べるテスト。両脚、または片脚で10~40cmの台から立ち上がられるかをテストする。

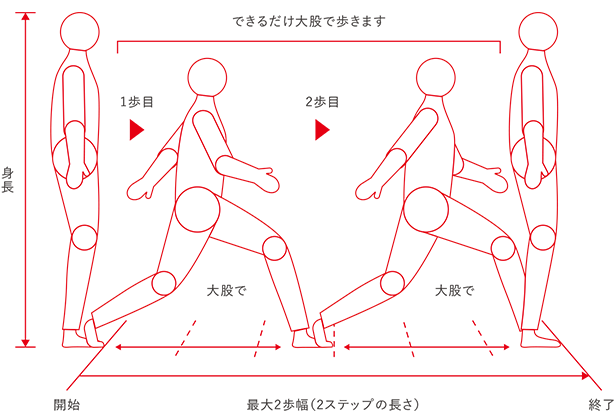

② 「2ステップテスト」

最大2歩幅(2ステップの長さ)を測定して、下肢の筋力やバランス能力、柔軟性などを含めた歩行能力を総合的に評価する

※歩幅(step):一歩踏み出した足のつま先からつま先の長さ

③ 「ロコモ25」

1か月間に身体の痛みや日常生活で困難なことがあったかを25項目の質問でチェックし5段階で答える

判定結果

ロコモ度1:ロコモの始まり

ロコモ度2:移動機能低下が進行した状態

ロコモ度3:移動機能低下が進行し、社会生活に支障をきたしている状態

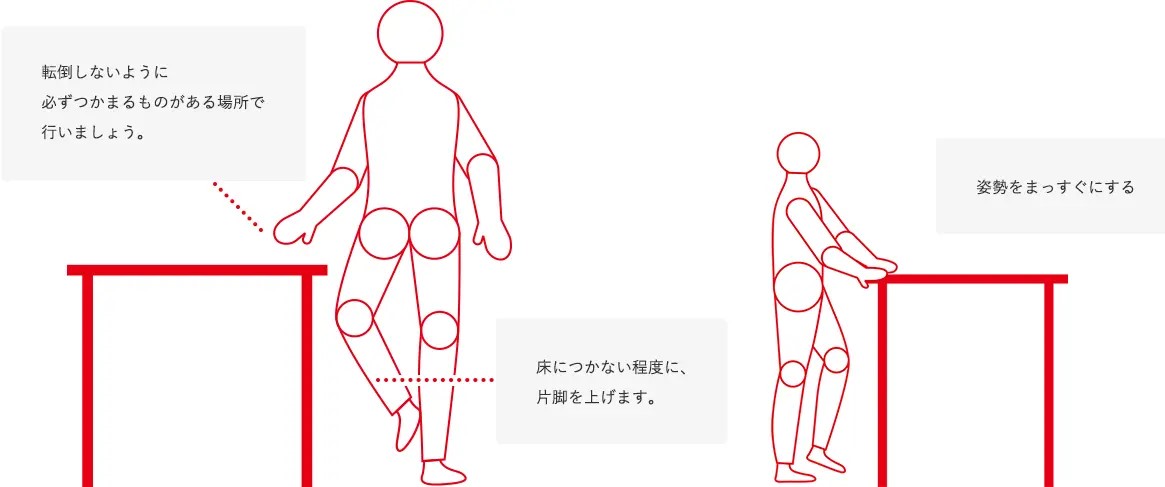

ロコトレ(ロコモーショントレーニング)

参照:

いつまでも元気な足腰でいるために、「ロコトレ(ロコモーショントレーニング)」を続けることが肝心です。

ロコトレはたった2つの運動、「片脚立ち」と「スクワット」です。

「ロコモ」といっても、程度は人それぞれです。ご自身に合った安全な方法で、無理せず行いましょう。

ロコトレ1 バランス能力をつけるロコトレ 片脚立ち

左右とも1分間で1セット、1日3セット

ロコトレ2 下肢筋力をつけるロコトレ スクワット

5~6回で1セット、1日3セット

1.足を肩幅に広げて立ちます

2.お尻を後ろに引くように、2~3秒間かけてゆっくりと膝を曲げ、ゆっくり元に戻ります。

スクワットができない場合:

イスに腰かけ、机に手をついて立ち座りの動作を繰り返します。机に手をつかずにできる場合はかざして行います。

高齢者の肥満

・BMIは40~60歳をピークに、その後加齢とともに減少する

・腹囲は高齢である程大きく、加齢とともに内臓脂肪が増加する

・そのため肥満にサルコペニアが合併した「サルコペニア肥満」が増加する

・「サルコペニア肥満」は、単なる肥満と比べてIADL低下、フレイル、転倒、大腿骨近位部骨折、施設入所、死亡をきたしやすい

・加齢とともにメタボリックシンドロームの頻度が増加する

コメント