統計(ドック学会専門医試験)

・検査前確率(事前確率)が変わると、検査の的中度は変化します。具体的には、検査前確率(有病率)が高い場合は陽性的中率が高くなり、検査前確率が低い場合は陽性的中率は下がります。一方で、感度や特異度は検査自体の性能指標なので事前確率に影響されません。

・これはベイズの定理に基づくもので、検査の結果が陽性の場合に疾患である確率(陽性的中率)は、事前確率に尤度比をかけて算出されるためです。したがって、検査前にその疾患の存在確率が高い集団に検査を行うほど、得られる陽性結果の信頼性が高まります。また、事前確率が高い場合は、検査陰性であっても疾患がない確率(陰性的中率)は下がる傾向があります。要点としては、検査前確率が変わると的中度は変化し、検査の有用性評価において事前確率の考慮は非常に重要です.

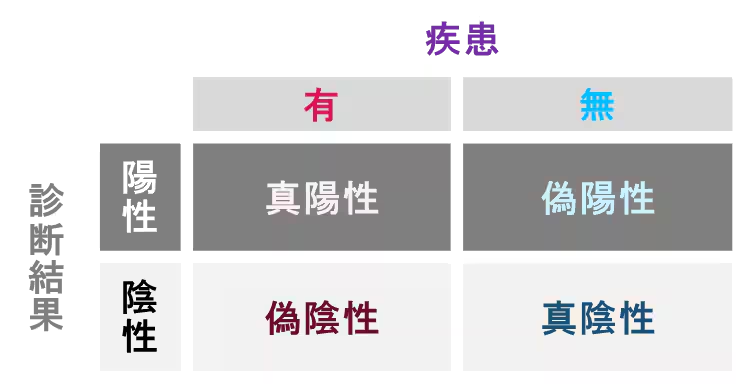

感度、特異度

感度

・疾患を持った人のうち、検査で陽性の人の割合

・感度が高い

→偽陰性が少ない

→陰性なら本当に陰性

(除外できる:SnOUT;sensitivity negative rule out)

特異度

・疾患を持たない人のうち、検査が陰性の人の割合

・特異度が高い

→偽陽性が少ない

→陽性なら本当に陽性

(確定できる:SpPin;specificity positive rule in)

例)尿管結石における尿潜血検査の感度84%、特異度48%

→尿管結石患者の16%は潜血偽陰性であり、潜血陰性でもあまり除外できない

尿管結石患者の52%で潜血偽陽性であり、潜血陽性でも診断できない

※感度、特異度は検査前確率(有病率)の影響を受ける。

検査前確率が低いと、偽陽性が増えてしまう。

逆に検査前確率が高いのに,こういう検査をわざわざすると偽陰性が増えてしまう。

尤度比

・尤度比は、「患者と健常者で同じ臨床所見が得られる確率」を比較したもの。

つまり「ある検査・所見が病気 A の有無で何倍陽性になりやすい、なりにくい」を示すので、

有病率の影響を受けない。

陽性尤度比:Positive Likelihood Ratio (LR+)

・患者のうち検査で陽性(真陽性)となる割合と、健常者が検査で陽性(偽陽性)となる割合の比

=感度/(1ー特異度)

※大きいほど(+∞に近いほど)確定診断に優れる(陽性適中率が高くなる)

陰性尤度比:Negaitive Likelihood Ratio (LR-)

・患者のうち検査で陰性(偽陰性)となる割合と、健常者が検査で陰性(真陰性)となる割合の比

=(1-感度)/特異度

※小さいほど(0に近いほど)除外診断に優れる(陰性適中率が高くなる)

的中率

陽性的中率

(真陽性)/(検査陽性(真陽性+偽陽性)

→1に近いほど、真陽性の可能性が高い

陰性的中率:negative predictive value

(真陰性)/(検査陰性(真陰性+偽陰性)

→1に近いほど、真陰性の可能性が高い

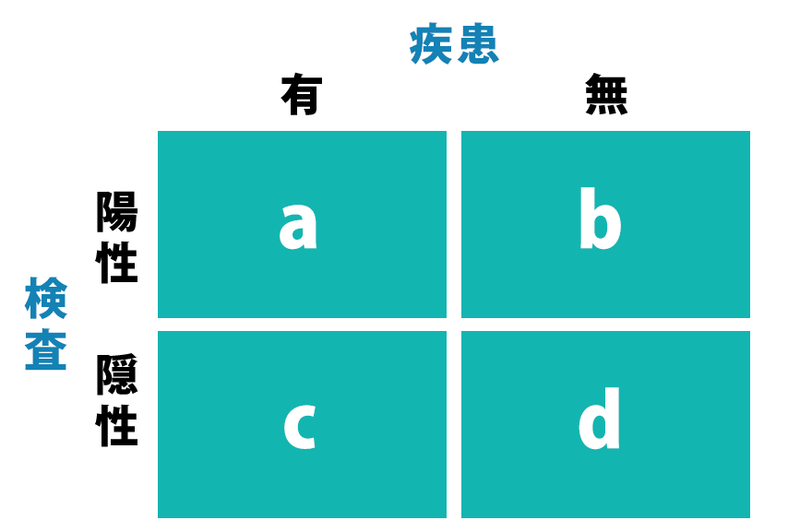

事前確率、事後確率

・ある検査において、その検査を行う前に対象者が「疾病あり」である確率を「検査前確率」(有病率に相当)という。

・検査を実施した後にその結果を考慮し、対象者が「疾病あり」である確率を「検査後確率」という。

・検査結果が陽性の場合と陰性の場合では検査後確率の式は異なることに注意すること

検査陽性の場合:

検査後確率=a/a+b(真陽性/検査陽性)

検査陰性の場合:

検査後確率=c/c+d(偽陰性/検査陰性)

コメント