疫学・感染経路

・感染症法の2類感染症に分類される

・2019年の新たな届出数は14,460人(人口10万人あたり11.5人)

・20~40歳代が22.4%と若年層に多い

・結核患者からの咳、くしゃみ、唾液などの結核菌を含む飛沫核の吸入で空気感染(=飛沫核感染)を起こす

・2019年の結核による死亡数は2,088人

症状

・慢性咳嗽

・血痰

・微熱

・体重減少

・寝汗

ガフキー号数(Gaffky scale)

染色した標本を500倍拡大による視野で鏡検した場合の抗酸菌の有無と量を報告する数字。

(ガフキー陽性の中には結核菌および非定型抗酸菌も含まれる。)

ガフキー(1):全視野に1~4

ガフキー(2):数視野に1

ガフキー(3):1視野平均1

ガフキー(4):1視野平均2~3

ガフキー(5):1視野平均4~6

ガフキー(6):1視野平均7~12

ガフキー(7):1視野平均13~25

ガフキー(8):1視野平均26~50

ガフキー(9):1視野平均51~100

ガフキー(10):1視野平均101以上

BCG接種、BCGワクチン

・弱毒化したウシ型結核による生ワクチン(BCG:Bacille Calmette-Guerin)

・接種は生後5~8か月に1回だけ

・痕は一生残る

・結核予防効果は50~70%

・ワクチン効果の持続期間は10~15年

・成人でのブースター効果は明確な効果が期待できないため実施されていない

(なぜ効果がないのかは不明)

・手技が特殊

→習得まで、熟練者から直接指導を受けることが望ましい

日本ビービージー製造株式会社のホームページに手技動画あり、確認すること

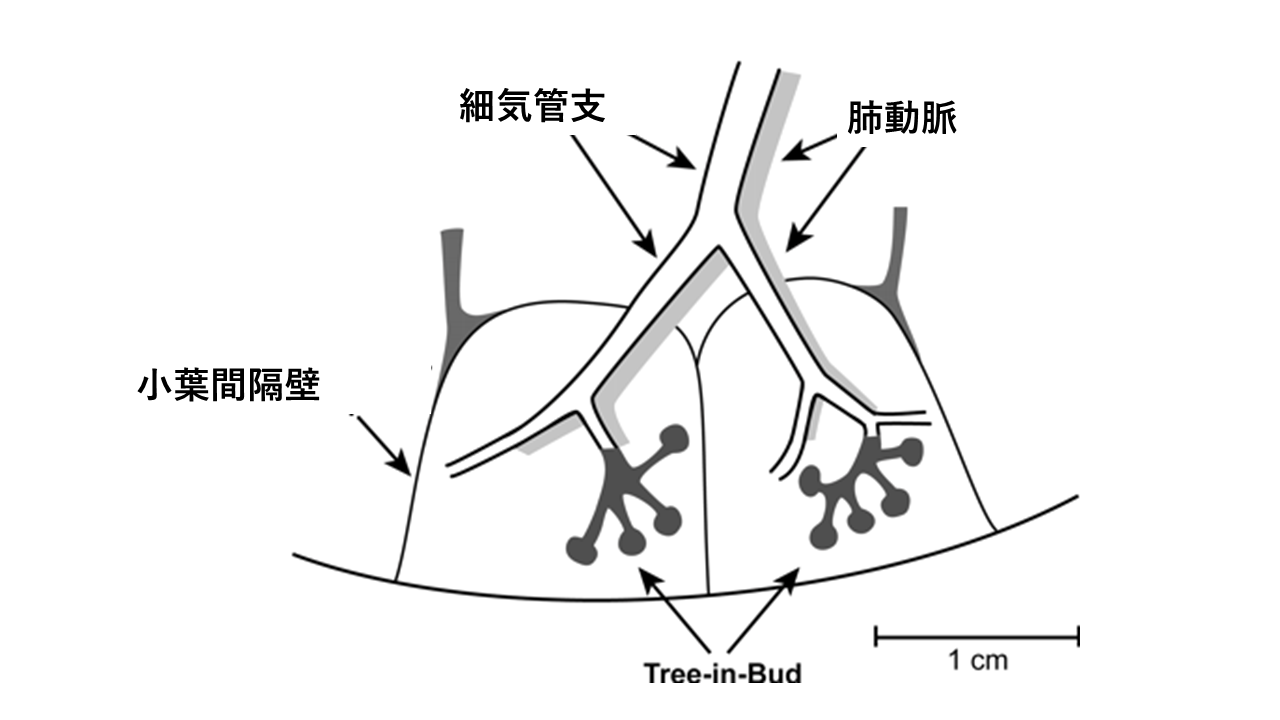

胸部CT所見

・主に上葉を含む空洞影、結節影

・tree in budパターン(小葉中心結節および分枝に沿った線状影)

細気管支が顕在化し、その周囲でたくさんの粒がみられる陰影

肺小葉の中心部における肉芽腫形成を反映する所見

※ 肺小葉:小葉間隔壁に囲まれた0.5-3cm程度の構造。小葉の中心には気管支と肺動脈が分布し、端(辺縁)には肺静脈、小葉間隔壁、胸膜が分布しています。

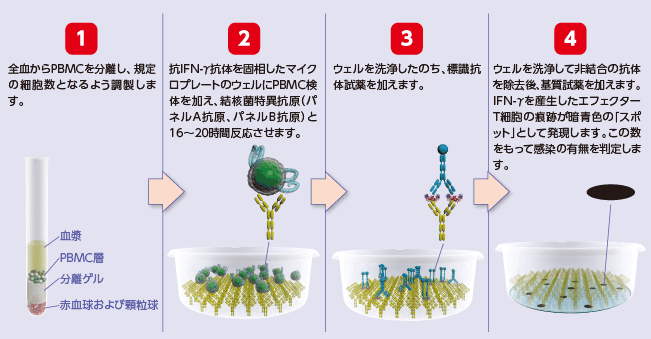

インターフェロン-γ(IFN-γ)遊離検査(IFN-γ releasing assay;IGRA)

・結核菌に対する細胞性免疫の有無を検査する方法。

・この IGRA 検査には本邦では現在、「クオンティフェロン-3G(QFT-3G )」と「T-SPOT 」の 2 つが市販されている。

・IGRAsだけでは活動性、潜在性、既往の区別はできない。過去の感染と現在の感染も区別できない(必ず結核の既往歴、治療歴を聞くこと)。

・高齢(≧60歳)、HIVなど、細菌性免疫低下が起きている状態では偽陰性リスクが上がる(そして細菌性免疫が低いほど結核を発症し易い)

・M.kansasii、M.marium、M,szulgai等のNTMと交叉反応を示し、偽陽性となる。

・いずれの IGRA 検査も、診察または画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として検査した場合のみ保険診療が算定(結核菌特異的 IFN-γ産生能 630 点)でき、同時の検査は保険では認められていない。

・結核菌曝露からIGRA 陽転化までの期間は,通常は2 カ月間程度とされており,IGRA の実施時期は感染曝露の2~3 カ月後にまず行い,感染曝露の6 カ月後に再検査を行うことが推奨される.

ツベルクリン反応とIGRAの違い

1)QFT-3G

・結核菌感染によって分化したメモリーT 細胞とマクロファージを含む全血を検体として、結核特異抗原で刺激することによりメモリーT 細胞から産生放出されたIFN-γ量を ELISA 法により定量する方法。

2)T-SPOT(現在はこちらが主流)

・採血後に分画したリンパ球を用いて、結核特異抗原で刺激することにより IFN-γ産生T細胞数をELISPOT 法により定量する検査法。

検査法

・QFT が全血を用いて特異抗原刺激を行った後のインターフェロンγ量を ELISA 法で測定するのに対して,T SPOT は血液からリンパ球を分離して、その数を調整した後に,特異抗原 「ESAT-6」 と「CFP-10」をそれぞれ添加して刺激を行う。

・その結果,反応したリンパ球に対応する SPOT(点)の数と、抗原刺激を行わないコントロールの SPOT を計測し,これらの差を判定値とする

参照(このサイトより引用):https://preview.jama.co.jp/pin/tspot-tb.jp.new/product/measurement/

判定基準

1. 以下の計算式を用いてESAT-6 分およびCFP-10 分の数値を算出

(2)パネル B ウェル(CFP-10)のスポット数 – 陰性コントロールウェルのスポット数

2.判定結果

陰性:(1)および(2)の双方が 5 スポット以下の場合

判定保留:(1)および(2)の双方の最大値が 5 ~ 7の場合

判定不可:陰性コントロールのスポット数が 10 を超える場合、及び陽性コントロールのスポット数が 20 未満となる場合

「判定保留」の場合、基本的には「再度T-SPOTによる再検査」が必要

・検査の信頼性の高い値を陽性・陰性のカットオフ値としているが、その中間値は信頼性が低く、はっきりと陽性・陰性と判定できないため判定保留領域となる。この場合は再度T-SPOTによる再検査を行う必要がある。

・再検査の実施時期については、特に設定されていない。

・再検査にて再び判定保留となった場合は「他の診断方法(クオンティフェロン)を用いる」か、「臨床的・患者背景を考慮の上、医師の判断のもとで総合的に診断する」ことになりる(試薬添付文書より)

参考:クオンティフェロンとT-SPOT、どちらがよいか?

参照:「結核の接触者健康診断の手引き (2014年、改訂第5版) 」

・QFT-3GとT-SPOT の検査性能に関するこれまでのメタアナリシス研究の結果によれば、

感度(活動性結核患者が「陽性」と判定される確率)は T-SPOT の方が高いが、特異度(未

感染者が「陰性」と判定される確率)はQFT-3Gが高いとの報告が多い(Pai Mら,Ann

Intern Med 149:177-184, 2008.、Diel Rら, Chest 137:952-968, 2010.、Sester Mら,

Eur Respir J 37:100-111, 2011.)。

・一方、両者の特異度に大きな違いはないとの報告(Higuchi Kら, Int J Tuber Lung Dis 16:1190-1192, 2012.)もみられるほか、小児へのIGRA適用に関する研究結果では両者の検査性能に大きな違いはなかった(徳永修ら,小児を対象とした結核感染診断におけるQFT-GIT及びT-SPOT TB反応性の比較.平成24年度厚生労働科学研究,新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業「結核の革新的な診断

・治療及び対策の強化に関する研究」報告書, 2013.)。

・ただし、これらはスクリーニングの対象が潜在性結核感染症(LTBI)ではなく、活動性肺結核患者を対象として感度・特異度を分析した研究である。

・LTBIの判定方法については gold standardが存在しないため、両者の検査性能に優劣を付けることはできない(LTBIのスクリーニングを目的とした接触者健診における両者の検査性能は、ほぼ同等と考えられている)。

・したがって、IGRAの実施にあたっては、各地域の検査体制(地方衛生研究所で実施,民間検査機関に委託など)、経費負担および利便性などを考慮して判断すればよく、QFT-3G、T-SPOT のいずれでもよい。

・実際には、クオンティフェロンは取り扱いの煩雑さから普及に支障をきたしており、QFTの煩雑さを克服したT-SPOTが多く採用されている。

喀痰検査

3連痰(3回の喀痰抗酸菌検査)を行う

・塗抹(蛍光法:集菌塗抹)、培養(MGIT培地:液体培地)を3日間(3回)行う(3連痰)

・結核菌/PCR、MAC/PCRを1回提出

※ 喀痰採取が困難な時は誘発喀痰:3%高張食塩水 2~3ml 吸入

※ 喀痰検査の結果が出るまでの間は、入院患者であれば隔離対応を行い、外来患者であれば不要不急の外出の自粛、やむを得えず外出する場合のマスク着用、公共交通機関の使用を控えるといった指示を出す。

塗抹検査(Ziehl-Neelsen染色)

・培養検査に比べて感度が低い

・結核菌と非結核性抗酸菌との鑑別は困難

培養検査

・検出感度が塗抹検査より高い

PCR検査

・偽陽性、偽陰性の可能性がある

痰採取が困難な場合、早朝空腹時の胃液採取

・起床時(絶食状態)、経鼻、10Frチューブを入れ、胃液( 5~10ml )を採取

・これは、痰が出なくとも、結核菌が出てきていれば、唾液とともに飲み込まれ、胃から検出できるという考えに基づいています。

・蛍光法で塗抹検査を行なう場合に、ゴミが判定の障害になったり、培養時の雑菌混入を避ける意味からもディスポの滅菌済みチューブを使用すべきです。

診断

・培養検体もしくはPCR検査において結核菌が陽性であれば結核と診断できる

・結核は感染症法における「二種感染症」のため、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出る必要がある

「結核菌PCRが陽性」かつ「塗抹検査が1回でも陽性」の場合

喀痰中の菌量が多く、他者への感染性を有していると判断されるので、保健所と相談の上、隔離が可能な専門施設へ紹介する必要がある

「結核菌PCRまたは培養が陽性」かつ「塗抹検査が3回とも陰性」の場合

・隔離対応の必要がない肺結核として、外来での抗結核薬による治療を開始する

・結核治療の経験がない場合は、結核の専門医療機関へ紹介を検討する

「塗抹検査が1回でも陽性」の場合

・塗抹検査が陽性の場合は、非結核性抗酸菌の可能性があるため、菌種の同定が可能なPCR検査の結果を待つ必要がある。

空気感染予防策

・患者はサージカルマスク装着

・対応する医療従事者はN95マスクを装着

・陰圧部屋隔離が望ましい。それが難しい場合は個室を締め切った状態で対応する

治療

・活動性結核の治療は、リファンピシン、イソニアジド、エタンブトール、ピラジナミドの4剤併用療法が基本

・薬剤の血中濃度の確保と直接服薬確認療法(directly observed theraapy:DOT)のためには、服薬は原則として1日1回である。

初期悪化

・結核の治療途中でみられる再燃のような症状

・強力な化学療法により急激に死滅した大量の結核菌の菌体に対する局所アレルギー反応

・胸水増加、縦郭リンパ節腫大など

・治療開始3か月以内の発症が多いが、6か月以降でも起こりうる

感染性肺結核の空気感染予防策解除基準(米FDA,2015)

① 臨床症状を説明する代替診断が確立

② 3回連続で喀痰塗抹標本結果が陰性

③ Xpert MTB/RIFの結果が2回陰性

※感染性肺結核の可能性が臨床的に低いと判断され、

かつ以上3つのうち1つ以上に当てはまる場合は、

空気感染予防策を中止してもよいとされる。

|

|

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1055ae.16eb705e.1a1055af.f9642dbb/?me_id=1213310&item_id=19623219&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8256%2F9784260038256.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8256%2F9784260038256.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a1055ae.16eb705e.1a1055af.f9642dbb/?me_id=1213310&item_id=17343898&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4369%2F9784784964369.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4369%2F9784784964369.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント