重症度分類

① NYHA分類(New York Heart Association)

読み方は「ニーハ」

・「NYHA心機能分類」とは 、ニューヨーク心臓協会(New York Heart Association)が作成し,身体活動による自覚症状の程度により心疾患の重症度を分類したもので,心不全における重症度分類として広く用いられている.

・Ⅰ~Ⅳ度に分類される

・II度はさらにII s度(slight limitation of physical activity:身体活動に軽度制限のある場合)、II m度(moderate limitation of Physical activity:身体活動に中等度制限のある場合)に分類される.

(Yancy CW, et al. 2013 7)より改変)

ClassⅠ

心疾患はあるが身体活動に制限はない.

日常的な身体活動では著しい疲労,動悸,呼吸困難あるいは狭心痛を生じない.

Class II

軽度ないし中等度の身体活動の制限がある.

安静時には無症状.

日常的な身体活動で疲労,動悸,呼吸困難あるいは狭心痛を生じる.

Class III(→在宅酸素療法の適応)

高度な身体活動の制限がある.

安静時には無症状.

日常的な身体活動以下の労作で疲労,動悸,呼吸困難あるいは狭心痛を生じる.

Class IV

心疾患のためいかなる身体活動も制限される.

心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する.

わずかな労作でこれらの症状は増悪する

② 心不全stage(アメリカ心臓病学会:AHA)

心不全の病期をステージA、B、C、Dと分類

ステージA:

ステージB:

ステージC:

ステージD:

構造的異常があり、十分な薬物治療をおこなっても安静時の症状がある状態

HFrEF、HFpEF(HFmrEF)

・心不全は、左室駆出率(LVEF)を指標として、

LVEFが保たれた(≧50%)HFpEF:拡張障害

LVEFが低下した(<40%)HFrEF:収縮障害

に分類される。また

LVEF40~50%をHFmrEF(midrange):境界型

とする

病態

・HFpEFの原因としては、拡張能障害(高血圧等の後負荷増大による心筋線維化、求心性肥大)や血管機能障害(高血圧を来す)、心房細動、糖尿病、CKDが考えられている。

・予後はHFpEFの方が良好

・治療はHFrEFではβ遮断薬やACE阻害薬の有用性が確立しているが、HFpEFでは確立していない。

慢性心不全の治療方針

・慢性心不全では、予後を改善させるための「目に見えない治療」が目的になる

・しかし症状が取れない場合は、利尿薬などの「目に見える治療」で補う

・ループ利尿剤は、急性期では症状軽減作用あり。しかし慢性では予後改善のエビデンスなし(高用量のループ利尿薬は心不全において予後不良な要因の一つ)

① HFrEF (左室収縮能低下 )

・ガイドラインでの治療原則は「ACE阻害薬(またはARB)」「β遮断薬」「MRA」がすでに投与されているHFrEFにおいて、症状を有する(または効果が不十分)場合、ACE阻害薬(またはARB)をからARNIに切り替えを行う」(推奨クラスⅠ、エビデンスレベルA)

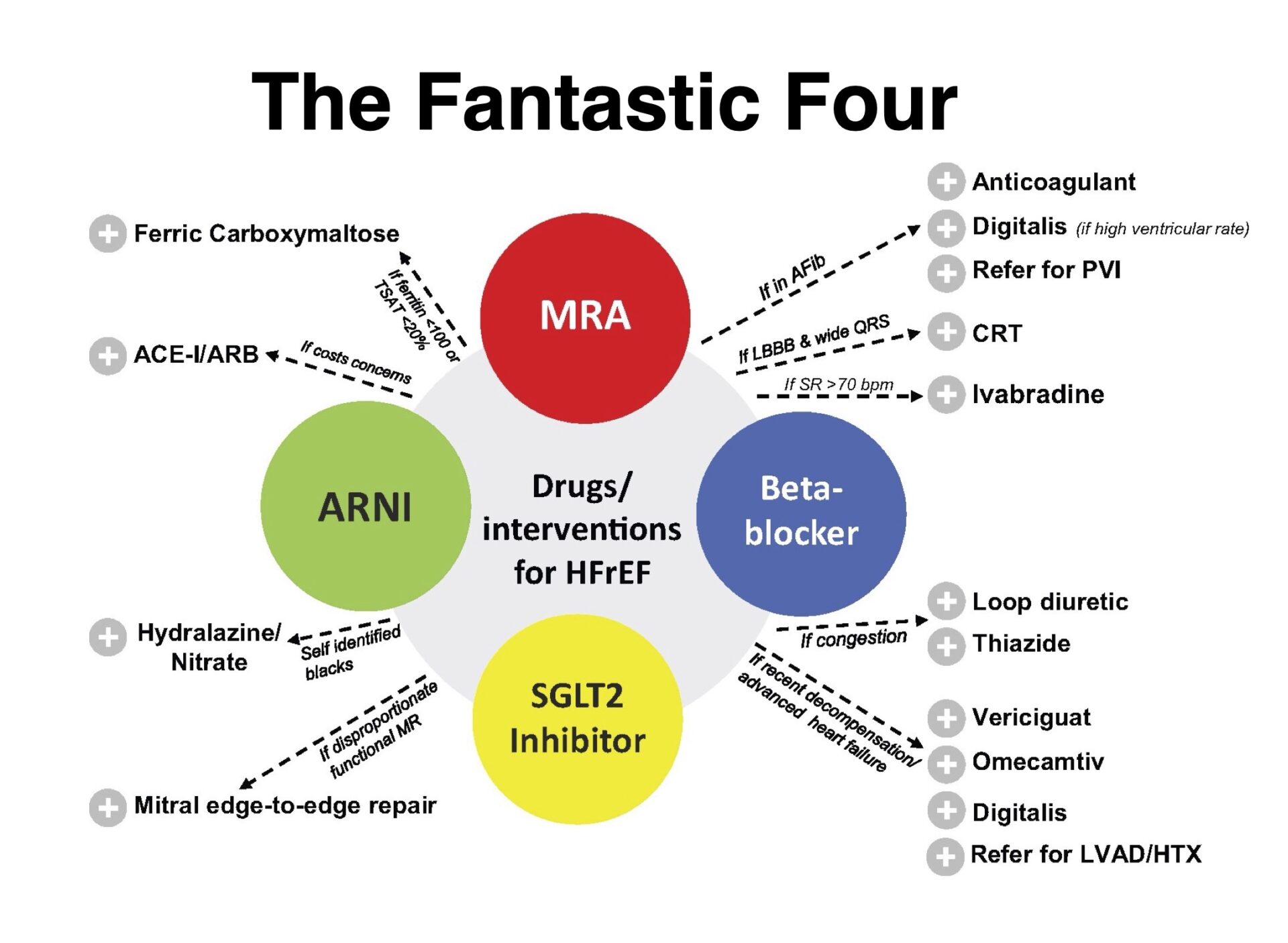

・「fantastic 4」(F4)の導入にあたっては、忍容性とつかいやすさを優先して薬剤を導入し、4週間を目途に4種類全てを導入することが第一目標。

・F4を導入して病態が安定しても、さらに可能な限りの用量まで増量(特にβ遮断薬とARNI)、そして可能な限りスピーディーに増量することで、治療薬の有効性が最大限に発揮される

(Up-titration:「より良い治療成績」から「最高の治療成績」へ導く)

① ACE阻害薬(空咳などで投与できない場合のみ限定でARB)

・ACE阻害薬は心不全の入院を抑制して生命予後を改善する効果があるため、禁忌を除き「無症状」の患者であっても全ての患者に投与するのがよい(classⅠA)

・特に心収縮力が低下している「HFrEF」患者で有効

・低用量と比較して高容量の方が入院リスクを軽減するとして、血圧やCr値、血清K値を見ながら、2週間ごとに可能な限り増量を行うことが推奨されている。

・低血圧や腎機能障害を認める際にも、可能であれば少量からの投与を行う。

・腎機能障害(Ccr<30、K>5mEq/L)があったとしても絶対的な禁忌ではなく、慎重なモニタリング下で少量から投与を検討する。

・ACE-Iが基本。ACE-Iの忍容性がない場合にのみARB(カンデサルタン)を使用する

例)

・ACE-I:エナラプリル(レニベース®)

1日1回 2.5㎎から開始、以降増量し5~10㎎で維持

・ARB:カンデサルタン(ブロプレス®)

1回4~12㎎ 1日1回

② βブロッカ―

・症状の有無を問わず投与検討

・利尿薬で体液コントロールをdry気味に下ごしらえしてから開始

肺うっ血増悪の危険性回避のため。

肺うっ血が残存しているうちは導入しないこと

(肺うっ血がとれていない症例に使用すると、β遮断薬の心収縮力を低下させる陰性変力作用により心不全が再燃してしまうリスクがある)

・非代償期(急性心不全)には禁忌!(症状を悪化させる)

・目標心拍数は60~70回/分

洞調律でも心拍数が50回/分を切るとβ遮断薬の有効性が損なわれるため。

・ごく少量より開始、時間を掛けて、心不全の増悪、過度な低血圧、徐脈に注意しつつ1~2週間ごとに増量。

・できるだけ最大量(カルベジロール20㎎/日、ビソプロロール5㎎/日)まで増量することを心掛ける

カルベジロール(アーチスト®)1.25㎎、2.5㎎、10㎎、20㎎錠

1.25~2.5㎎から開始。1日2回に分けて内服

入院中は3~5日、外来では14日ごとに2倍ずつ増量

1回 1.25㎎ 1日2回→1回 2.5㎎1日2回→1回 5㎎ 1日2回→1回10㎎ 1日2回

目標20㎎/日

ビソプロロールフマル酸(メインテート®)0.625mg・2.5mg・5mg錠

開始:0.625㎎ 1日1回朝食後(重症例ではさらに1/2量で導入)

入院中は3~5日、外来では14日ごとに増量

1回 0.625㎎ 1日1回→1回 1.25㎎ 1日1回→1回 2.5㎎ 1日1回→1回5㎎ 1日1回

目標5mg/日

※ COPD合併例では、β1選択性のあるビソプロロール(メインテート®)を使用する

※ 徐脈効果はビソプロロールの方が強いため、徐脈傾向のある場合はカルベジロール(アーチスト®)を用いる

※ 下降期心不全であっても可能な限り継続する。

徐脈(<50/分)、低血圧(SBP<90㎜Hg)、高カリウム血症などが問題になった場合は減量や中止を考慮する。

※ ビソプロロールフマル酸塩錠 (メインテート錠®) からビソプロロールテープ剤 (ビソノテープ®) への切り替えの換算比

ビソプロロールフマル酸塩錠5mg = ビソノテープ8mg

の換算比となる

(ただし、皮膚の状態により、吸収が変動する可能性があり、皮膚が乾燥している高齢者などには注意が必要)

③ ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)

・LVEF35%未満では禁忌がない限り全例投与が推奨

・今や利用薬とはみなさず、慢性心不全治療を担う神経体液性因子調節薬と認識する

・ACEIとの併用が基本(ACEIで抑制しきれないアルドステロン上昇を防ぐ)

・高K血症に注意する

・血清K値≧5.5、Cr≧2.5(eGFR≦30)まで腎機能が悪化した場合は用量を半量に減量して、慎重に採血フォローを行う

・スピロノラクトンは他のステロイドホルモン受容体を阻害するため、特に男性においては女性化乳房などのホルモン関連副作用を慢性的に起こすことがある。その際はミネラルコルチコイド受容体への選択性が高いエプレレノンの変更することで解決できる。

Rp

・スピロノラクトン(アルダクトンA®)

25㎎ 1日1回朝食後で開始

最大1日100㎎まで増量可

・エプレレノン(セララ®)

1回25㎎ 1日1回で開始

50㎎/日まで増量目標

作用機序:

・アルドステロンが遠位尿細管にあるアルドステロン受容体(鉱質コルチコイド受容体)に結合すると、Na-K交換部位にてNaの再吸収が促進され、代わりにKが排泄される。

・カリウム保持性利尿薬はアルドステロン受容体に結合することで、アルドステロンの結合を阻害し、Naの血液中への再吸収とKの排泄を抑制する。

・Naは水分と共に移動するため水分の再吸収を抑制し、尿中から水分を排泄する。

・一方、カリウムの排泄が抑制されることから血中カリウムは上昇する。

④ アンギオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬(ARNI:アーニ)

・ARBである「バルサルタン」(ディオバン®)と、ナトリウム利尿ペプチド分解酵素であるネプリライシンを阻害する「サクビトリル」の合剤。

・ネプリライシンはナトリウム利尿ペプチドを分解する酵素であり、その阻害薬(サクビトリル)はナトリウム利尿ペプチドを上昇させる。

・ACEI、β、MRA3剤併用していても、心不全症状やBNP高値が継続したり、再入院を繰り返すHFrEF患者に対して、RA系阻害薬からARNIへの切り替えを考慮する。

・保険適応上、ACEI(またはARB)からの切り替えで使用

・ACEI(またはARB)からの切り替えの際には血管浮腫の副作用が出現する可能性があるため、必ずACEI(またはARB)を最終内服してから36時間以上の休薬期間を設ける必要がある。

Rp)

サクビトリル・バルサルタン(エンレスト®)

・1回50mg 1日2回(朝夕食後)

・忍容性を確認しつつ、2~4週間の間隔で2倍ずつ漸増し400㎎/日まで増量を試みる。

1回50㎎→100㎎→200㎎(漸増)1日2回(朝夕)

注)エンレストとACE阻害薬の併用は禁忌

・エンレストとACE阻害薬の併用は禁忌となっている。

・ARNIが阻害するネプリライシンと、ACE阻害薬が阻害するACEは、いずれも血管浮腫の発症に関与するブラジキニンを分解する。

・従って、ARNIとACE阻害薬を併用してしまうと、ブラジキニン濃度が上昇して血管浮腫を呈する恐れがあるのだ。

・このため、ACE阻害薬からARNIへの切り替え時には、少なくともARNIの開始36時間前にはACE阻害薬の投与を中止する必要がある。

※注 ACE阻害薬による血管浮腫

・ACE阻害薬はキニン分解酵素であるキニナーゼを阻害するため、血中ブラジキニンが上昇します。

・ブラジキニンは血管拡張や血管透過性を亢進する作用があります。これにより、血管浮腫が発症すると考えられています。

・ちなみに、空咳は上昇したブラジキニンが気道を刺激することで起こります。

・血管浮腫の症状は、皮膚のどこにでもあらわれ、多くの場合、瞼や唇、頬に多くみられます。皮膚以外にも、口の中、舌、喉、消化管などに発症することもあります。

・ACE阻害薬による血管浮腫の初発症状として口唇、口腔内の違和感や腫脹として出現することがあり、咽頭や喉頭に腫脹が出現することが他の薬剤性血管性浮腫よりも多く報告されています。

・重篤化すると呼吸困難になることもありますので、初期症状を患者さんにあらかじめ伝えておく。

⑤ SGLT2阻害薬

・糖尿病合併の有無にかかわらず心不全予後改善が証明された(Class Ⅰ)

・もはや心不全の薬(機序はいまだ不明)

・ダパグリフロジン(フォシーガ®)とエンパグリフロジン(ジャディアンス®)は糖尿病の有無に関わらず心不全で使用できる。

・いずれも用量は10㎎/日で固定されており、増減の必要はない。

・近位尿細管における糖とナトリウムの再吸収を阻害する

・使用に際しては処方中のループ利尿薬の減量、中止を考慮

Rp)

・ダパグリフロジン(フォシーガ®)

1回10㎎ 1日1回(朝食後)

または

・エンパグリフロジン(ジャディアンス®)

1回10㎎ 1日1回(朝食後)

注)腎機能障害を認める際の心不全基本薬の投与原則

・CKDステージ3(eGFR≧30)までは、腎機能障害のない場合と同様に、基本薬を使用することが推奨される

・一方、CKDステージ4以上(eGFR<30)では「報告があるが限定的」あるいは「データが存在しない」ため、投与については症例ごとに検討が必要・特に心収縮力が低下している「HFrEF」患者で有効

許容範囲

・投与開始時の血清クレアチニン値から50%未満の血清クレアチニンの増加(ただし3㎎/dL未満であること)

または

・10%未満のeGFRの低下(だたしeGFRが25以上であること)

以上であれば許容範囲であり、投与を継続することが望ましい

② HFpEF (左室収縮能保持)

・有効な薬剤なし

・利尿薬で症状をコントロール

・原疾患に対する治療を基本とし、心不全症状を軽減させるための負荷軽減療法

(血圧管理、うっ血の解除、肥満、心房細動)

・心不全増悪時に結びつく併存症の治療

・SGLT2にHFpEFでも予後改善効果が認められた

慢性心不全症状に対する対症療法

1)呼吸困難

・モルヒネ内服(心不全への保険適応はなく、「激しい咳嗽」「疼痛」に対する適応)

1日4回程度、2.5~5.0㎎/回から開始。

レスキュ―は1日量の1/6(2~3mg/回)

※呼吸数≧10回を確保するように用量調整を行う

・モルヒネ持続皮下注

モルヒネ10㎎(1mL)+生食11mLを0.5mL/時で点滴(10㎎/日)

腎機能低下時には1/2または1/4に減量

・ベンゾジアゼピン系

不安による呼吸困難や、それに誘発されるパニック発作に対して

2.浮腫

アゾセミド(ダイアート®)

・長時間作用型

・フロセミドと比較し心不全再入院率が低い可能性あり

・1回60㎎ 1日1回

トラセミド(ルプラック®)

・1回4~8㎎ 1日1回

トルバプタン(サムスカ®)

・難治性、ループ利尿剤で効果がない、Cr上昇のためループ利尿薬を増量しにくい時

(フロセミド換算で40㎎以上のループ利尿薬が必要になる症例ではトルバプタン併用を考慮)

・高ナトリウム血症のリスク(入院管理下で内服開始)

・能動的に水分摂取できない場合は処方を控えた方がよい

コメント