特定健康診査について(ドック専門医試験)

特定健康診査について:

・「食直後」とは、食事開始時から3.5時間未満としている

・LDL-Cの測定はFriedwald式、または直接測定法でも可。ただしトリグリセリド400㎎/dL以上の場合や食後採血の場合は、non-HDL-C値を用いて評価する。

・血清は測定まで冷蔵で保存し、採血から72時間以内に測定する。

・血清クレアチニン検査は「血圧または血糖検査が保健指導判定値以上の者のうち、良いsが必要と認める者」を対象として検査項目に追加できる。

・心電図検査は「当該年の特定健診の結果などで、血圧が受診勧奨判定値以上の者または問診などで不整脈が疑われる者のうち、医師が必要と認める者」を対象として実施できる。

・眼底検査は、「原則として、当該年の特定健診の結果などで、血圧または血糖検査が受診勧奨判定値以上の者のうち、医師が必要と認める者」を対象として実施できる。

特定健康診査

特定健康診査(特定健診)とは:

・特定健康診査(特定健診)・特定保健指導は、40歳~74歳の被用者保険(健康保険組合や全国健康保険協会など)や国民健康保険の加入者を対象として実施されている、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診および保健指導です。

・一般には『メタボ健診』といわれている。

・「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて実施される。

・医療費の高騰の原因の一つとされる、糖尿病などの生活習慣病の医療費抑制が目的。

・なお、75歳以上の後期高齢者医療制度加入者は、後期高齢者医療広域連合からの委託にもとづき、国民健康保険の実施する特定健康診査と同様の健診が受診できる。

検査内容

特定健診の基本的な項目:

・脂質(トリグリセライド、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはNon HDLコレステロール)

・血糖(空腹時血糖またはHbA1c)

・尿糖・尿たんぱく

特定健康診査の「詳細な健診の項目」(基準に該当し医師が必要と認めたものに対し選択して実施する項目):

検査の注意点

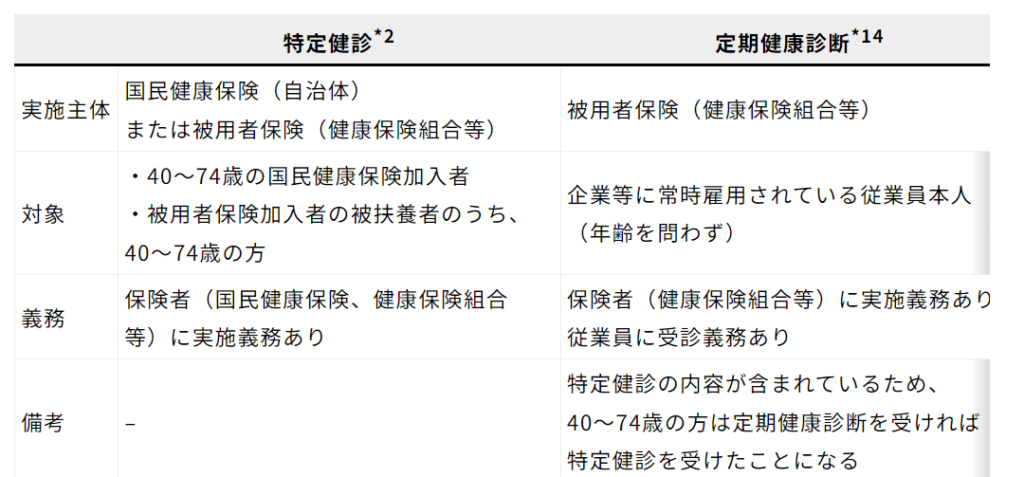

「定期健康診断」と「特定健診」、どちらを受ければよい?

・定期健康診断には特定健診の受診項目が含まれているため、会社員の方は40歳以降も定期健康診断を受けていれば特定健診を受けたことになり、特定健診を別途受ける必要はありません。

・また健康保険組合等は常時雇用している従業員の扶養者に対しても特定健診を実施する義務があることから、会社員の扶養となっている40歳以降の方(妻や夫)は、夫または妻の勤務先が実施する特定健診を受診します。

・自営業・個人事業主など国民健康保険に加入している方は、一般健診を受ける機会がないため、40歳以降は自治体等が実施する特定健診を受診しましょう。

特定保健指導

特定保健指導とは:

・「特定保健指導」とは、特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方を対象に行う保健指導のことです。保健師や管理栄養士などの専門スタッフが、生活習慣を改善できるようにサポートを行います。

・2008年4月から、医療保険者には、特定健康診査と特定保健指導を実施することが義務付けられました。

・メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、メタボリックシンドロームの人には「積極的支援」、その予備群には「動機付け支援」、それ以外の受診者には「情報提供」が行われます(よりリスクが高い方が「積極的支援」)。

・なお特定保健指導の基準は、学会のメタボリックシンドロームの基準とは少し異なっています。

ステップ 1

↓ ステップ 2

↓ ステップ 3

ステップ 4(特定保健指導における例外的対応等)

・前期高齢者(65歳以上75歳未満)の方は、積極的支援の対象となった場合でも動機づけ支援の対象となります。

<情報提供レベル>

<動機付け支援>

<積極的支援>

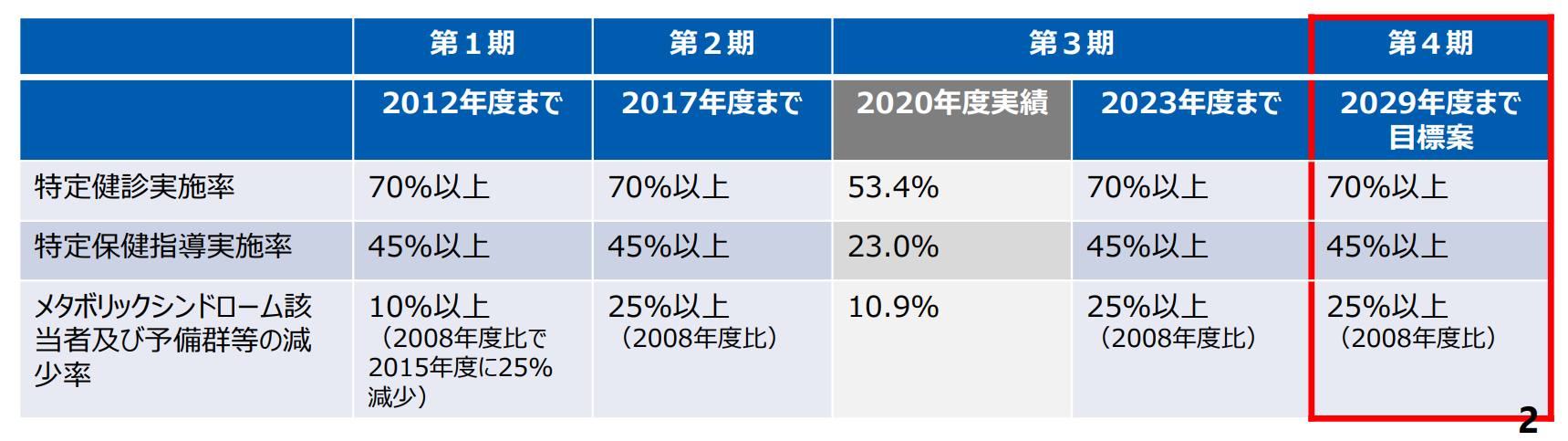

特定健診・特定保健指導の評価

特定健診・特定保健指導の評価はどのように行われるか:

コメント