「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP 指針)」

THPとは

THPとは:

・THPとは「トータル・ヘルスプロモーション・プラン(Total Health promotion Plan)」の略称で、労働安全衛生法第 70 条の2により厚生労働大臣が公表した指針(事業場における労働者の健康保持増進のための指針)に沿って、働く人が心とからだの両面にわたる健康的な生活習慣への行動変容を行うため、事業場で計画的に行う健康教育などの活動のことです。

・THPの目的は、労働者が健康を損なわずに元気に働き続けることです。

・事業者は、健康測定や健康相談などの措置を行い、労働者はそれらを利用して健康を保持・増進します。

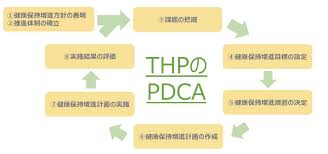

・健康保持増進対策を継続的かつ計画的に行うための取組として、「事業者による健康保持増進方針の表明」「推進体制の確立」「課題の把握」「目標の設定」「措置の決定」「計画の作成」「計画の実施」「実施結果の評価」の8項目があります。

THPの担当者:

• 産業医

• 運動指導担当者

• 運動実践担当者

• 産業保健指導担当者

• 心理相談担当者

• 産業栄養指導担当者

THPと特定健康診査との違い

THPと特定健康診査との違い:

・THPは健康の維持・増進を目的としたプログラムで、健康障害を防止するだけでなく、心とからだを健康でよりイキイキした状態に保つことを目的としている。ハイリスク群だけではなく、労働者すべてを対象としている。

・THPは特定健康診査の対象外である40歳未満の者や所見のない者などすべての労働者を対象とし、メンタルヘルスを含めた健康指導を実施する。

・一方、特定健康診査は生活習慣病の早期発見を目的としており、対象も40歳から74歳という生活習慣病のハイリスク群のみを対象としている点が異なる。

・対象者の違いを除いては、両者の実施内容は重なっている。

労働者の健康保持増進が求められるようになった背景

労働者の健康保持増進が求められるようになった背景(THP 指針):

・近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達している。

・また、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。

・このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、早い段階から心身の両面について健康教育等の予防対策に取り組むことが重要であることから、事業場において、全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが必要である。

事業者が労働者の健康保持増進対策を行うメリット

事業者が労働者の健康保持増進対策を行うメリット:

① 健康リスク要因の減少などによる労働生産性の向上、欠勤日数の減少

② 労働に必要な体力の確認などに取り組むことによる労働災害件数や休業の減少

③ メンタルヘルスの改善

(厚生労働省「職場における心とからだの健康づくりのための手引き」)

健康保持増進対策の基本的考え方

健康保持増進対策の推進に当たり事業者が留意すべき基本的な考え方:

① 健康保持増進対策における対象の考え方

健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

事業者はそれぞれの措置の特徴を理解したうえで、これらの措置を効果的に組み合わせて健康保持増進対策に取り組むことが望ましい。

② 労働者の積極的な参加を促すための取組

労働者の中には健康増進に関心を持たない者も一定数存在すると考えられることから、これらの労働者にも抵抗なく健康保持増進に取り組んでもらえるようにすることが重要である。

加えて、労働者の行動が無意識のうちに変化する環境づくりやスポーツ等の楽しみながら参加できる仕組みづくり等に取り組むことも重要である。

また、これらを通じて事業者は、労働者が健康保持増進に取り組む文化や風土を醸成していくことが望ましい。

③ 労働者の高齢化を見据えた取組

労働者が高年齢期を迎えても就業を継続するためには、心身両面の総合的な健康が維持されていることが必要である。

加齢に伴う筋量の低下等による健康状態の悪化を防ぐためには、高齢期のみならず、若年期からの運動の習慣化等の健康保持増進が有効である。

健康保持増進措置を検討するに当たっては、このような視点を盛り込むことが望ましい。

3 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(8項目の取り組み)

職場における心とからだの健康づくりのための手引き~事業場における労働者の健康保持増進のための指針~

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(8項目の取り組み)

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(8項目の取り組み):

・事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、以下の項目に沿って積極的に進めていく必要がある。また、健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用して以下の項目に取り組むとともに、各項目の内容について関係者に周知することが必要である。

・なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、これらの実施に当たっては、労働者等の意見が反映されるようにすることが必要である。加えて、健康保持増進対策の推進単位については、事業場単位だけでなく、企業単位で取り組むことも考えられる。

・健康保持増進対策を継続的かつ計画的に行うための取組として、「事業者による健康保持増進方針の表明」「推進体制の確立」「課題の把握」「目標の設定」「措置の決定」「計画の作成」「計画の実施」「実施結果の評価」の8項目が定められている。

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(1) 健康保持増進方針の表明:

事業者は、健康保持増進方針を表明するものとする。健康保持増進方針は、事業場における労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を示すものであり、次の事項を含むものとする。

・事業者自らが事業場における健康保持増進を積極的に支援すること。

・労働者の健康の保持増進を図ること。

・労働者の協力の下に、健康保持増進対策を実施すること。

・健康保持増進措置を適切に実施すること。

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(2) 推進体制の確立:

事業者は、事業場内の健康保持増進対策を推進するため、その実施体制を確立するものとする

事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実施体制を整備し、確立する。

事業場内の推進スタッフ

事業場における健康保持増進対策の推進に当たっては、事業場の実情に応じて、事業者が、労働衛生等の知識を有している産業医等、衛生管理者等、事業場内の保健師等の事業場内産業保健スタッフ及び人事労務管理スタッフ等を活用し、各担当における役割を定めたうえで、事業場内における体制を構築する。

また、例えば労働者に対して運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっての指導を行うことができる者、労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことができる者等の専門スタッフを養成し、活用することも有効である。

なお、健康保持増進措置を効果的に実施する上で、これらのスタッフは、専門分野における十分な知識・技能と労働衛生等についての知識を有していることが必要である。このため、事業者は、これらのスタッフに研修機会を与える等の能力の向上に努める。

事業場外資源

健康保持増進対策の推進体制を確立するため、事業場内のスタッフを活用することに加え、事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用する。

事業場外資源を活用する場合は、健康保持増進対策に関するサービスが適切に実施できる体制や、情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認する。事業場外資源として考えられる機関等は以下のとおり。

・ 労働衛生機関、中央労働災害防止協会(JISHA)、スポーツクラブ等の健康保持増進に関する支援を行う機関

・ 医療保険者

・ 地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体等の地域資源

・ 産業保健総合支援センター

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(3) 課題の把握:

事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保持増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討するものとする。なお、課題の把握に当たっては、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を活用することが望ましい。

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(4) 健康保持増進目標の設定:

・事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏まえ、健康保持増進目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにする。

・また、健康保持増進対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにする必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成のために計画を進めていくことが望ましい。

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(5) 健康保持増進措置の決定:

・事業者は、表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した健康保持増進目標を踏まえ、事業場の実情も踏まえつつ、健康保持増進措置を決定する。

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(6) 健康保持増進計画の作成:

・事業者は、健康保持増進目標を達成するため、健康保持増進計画を作成するものとする。

・健康保持増進計画は各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。

・健康保持増進計画は具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものと

する。

・健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項

・健康保持増進計画の期間に関する事項

・健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項(7) 健康保持増進計画の実施:

事業者は、健康保持増進計画を適切かつ継続的に実施するものとする。また、健康保持増進計画を適切かつ継続的に実施するために必要な留意すべき事項を定めるものとする。

(8) 実施結果の評価

・事業者は、事業場における健康保持増進対策を、継続的かつ計画的に推進していくため、当該対策

の実施結果等を評価し、新たな目標や措置等に反映させることにより、今後の取組を見直すものとす

労働者の健康状態の把握

健康保持増進措置の内容

事業者は、次に掲げる健康保持増進措置の具体的項目を実施する。

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項健康保持増進措置の内容:

1.健康指導:

(イ) 労働者の健康状態の把握

・健康指導の実施に当たっては、健康診断や必要に応じて行う健康測定等により労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいて実施する必要がある。

・健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものである。

・健康測定は、産業医等が中心となって行い、その結果に基づき各労働者の健康状態に応じた必要な指導を決定する。

・それに基づき、事業場内の推進スタッフ等が労働者に対して労働者自身の健康状況について理解を促すとともに、必要な健康指導を実施することが効果的である

(ロ)健康指導の実施

THPにおける労働者の健康保持増進のための具体的な措置:

労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導については、以下の項目を含むもの又は関係するものとする。また、事業者は、希望する労働者に対して個別に健康相談等を行うように努めることが必要である。

・ 労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導

・ ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメンタルヘルスケア

・ 食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導

・ 歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導

・ 勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を通して行う、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導

2.その他の健康保持増進措置:

・健康指導の他、事業場全体の健康状態の改善や健康増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものである。

・健康教育、健康相談又は、健康保持増進に関する啓発活動や環境づくり等の内容も含むものとする。

・なお、その他の健康保持増進措置を実施するに当たっても労働者の健康状態を事前に把握し、取り組むことが有用である。

5 健康保持増進対策の推進における留意事項

(1) 客観的な数値の活用

事業場における健康保持増進の問題点についての正確な把握や達成すべき目標の明確化等が可能となることから、課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。数値については、例えば、定期健康診断結果や医療保険者から提供される事業場内外の複数の集団間の健康状態を比較したデータ等を活用することが考えられる。

THP指針改正の趣旨(令和5年3月 31 日 公示第 11 号改正)

・健康保持増進に関⼼を持たない労働者への働きかけや、労働者の⾼年齢化を⾒据えて若年期からの運動の習慣化を図る等の視点が、フレイルやロコモティブシンドロームの予防という形で明確化されました。

・加齢に伴う筋⼒や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることから「⾼年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」(令和2年3⽉ 16 日付け基安発 0316 第1号)に基づいた対応が重要とされました。

・ 体⼒の状況を客観的に把握し、⾃らの⾝体機能維持向上に取り組めるための健康測定手法として、身体機能セルフチェック、フレイルチェック、ロコモ度テスト、が例⽰されました。

・データヘルスやコラボヘルスの観点から、定期健康診断結果等の労働者の健康状態が客観的に把握できる情報を医療保険者と共有して労働者の健康状態の改善や保持増進に活⽤することが望ましいとされていましたが、「積極的に活用することが重要」と強調されました。

・情報連携をよりスムーズにするため、健康測定や運動指導の内容などは電磁的な⽅法で保存管理(デジタル化)することが適切とされました。

コメント