WBGT値(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)

WBGT値(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは:

・WBGT(Wet Bulb Globe Temperature、湿球黒球温度)とは、熱中症の発症に関与するとされている、気温、湿度、輻射、気流の4要素を総合的に考慮し、人が受ける暑熱環境による熱ストレスを評価した、熱中症予防のための指標である。「暑さ指数」とも呼ばれる。

・WBGTは人体の熱収支に係わる環境の4要素のうち気温、湿度、輻射熱の3要素により算出されるが、湿球温度、黒球温度は気流の影響も受けるため、気温、湿度、輻射熱だけでなく「気流」を加えた環境の4要素を積極的に取り入れた指標といえる。

・単位は気温と同じ摂氏度(℃)で示されるが、その値は気温とは異なる。

輻射とは

・輯射とは、遠赤外線などにより離れた物体問で、熱エネルギーが伝わることをいう。

暑さ指数の使い方

・暑さ指数(WBGT)は労働環境や運動環境の指針として有効であると認められ、ISO等で国際的に規格化されています。

・(公財)日本スポーツ協会では「熱中症予防運動指針」、日本生気象学会では「日常生活に関する指針」を下記のとおり公表しています。労働環境では世界的にはISO7243、国内ではJIS Z 8504 「WBGT(湿球黒球温度)指数に基づく作業者の熱ストレスの評価-暑熱環境」として規格化されています。

各測定値について

湿球温度(NWB:Natural Wet Bulb temperature)

・「Wet Bulb(ウエットバルブ:WB)」とは「湿球温度 (Wet-bulb temperature) 」の略称。

・湿球温度(NWB:Natural Wet Bulb temperature)は、水で湿らせたガーゼを温度計の球部に巻いて観測します。温度計の表面にある水分が蒸発した時の冷却熱と平衡した時の温度で、空気が乾いたときほど、気温(乾球温度)との差が大きくなり、皮膚の汗が蒸発する時に感じる涼しさ度合いを表すものです。

乾球温度(NDB:Natural Dry Bulb temperature)

・通常の温度計を用いて、そのまま気温を観測。

黒球温度(GT:Globe Temperature)

黒球温度(Globe Temperature:GT)とは:

・輻射熱を測定する温度計。

・また気流によって冷め易さが変わるため、間接的に気流の影響も受けている。

・輻射熱の測定には0.5度目盛りの黒球寒暖計を用いる。

・黒色に塗装された薄い銅板の球(中は空洞、直径約15cm)の中心に温度計を入れて観測。

・黒球の表面はほとんど反射しない(熱を吸収する)塗料が塗られている。

・黒球温度は、直射日光にさらされた状態での球の中の平衡温度を観測しており、弱風時に日なたにおける体感温度と良い相関がある。

測定機器

WBGT指数計(WBGT測定器)

・JIS規格(JIS Z 8504 ならびに ISO 7243)に適合した「黒球付き・自然湿球型」の測定器WBGT指数計(WBGT測定器)を使用するのが理想。

・WBGT指数は自然湿球ならびに直径150mmの黒球を用いて測定すると規定されています。

・しかしJIS Z 8504 ならびに ISO 7243 に適合した指数計は一台数十万円と高価であり、かつ自然湿球の管理が難しいため、一般的ではありません。

・市販のほとんどのJIS B7922に適合したWBGT測定器(黒球付き・湿度センサー型)は自然湿球の代わりに半導体型の湿度センサーを用い、演算にて自然湿球温度を算出しています。また、黒球についても規定の直径150mmよりも小さいものが使われている測定器がほとんどです

・JIS B7922準拠のタイプ(黒球付き・湿度センサー型)は、価格も数万円と手ごろで扱いやすくお勧めです。

(①自然湿球型,②湿度センサー型,③黒球のない簡易型)

アスマン通風乾湿計

・作業環境測定における気温、湿度等の測定には、気温及び湿度の測定には0.5度目盛りのアスマン通風乾湿計を用いる。

・アスマン通風乾湿計は、気温と湿度測定の基準となるもので、屋内外を問わず、手動で気温湿度を正確に測定することができます。

・2本の温度計はそれぞれ、「乾球温度」、「湿球温度」を測定するもので、湿球温度計にはガーゼが巻かれており、そこを付属のスポイトで湿らせます。

・乾球、湿球とも一定の速度で通風されているので、湿球温度はそのときの湿度の状態に依存してある湿球温度で定常状態となります。

・日射、放射の影響を最小限にするような構造と通風速度を持つように設計されている

・湿度は、乾球、湿球温度を読みとって、換算表から求めます。

・正確な気温を測定するため、感部は日射・放射から断熱された筒で保護され、その保護された菅の内部は3m/s以上の通風速度で上部に取り付けられたファンにより通風されています。

・気温や湿度は作業場所の中央部の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置で測定する。

黒球寒暖計

・黒球寒暖計は、内部が空洞の黒色の球(仮想黒体球)の中心温度を測定し、周囲環境からの熱輻射の影響(輻射熱)を測定するために使用する。

・夏季の屋外などでは太陽の直射や地面からの照り返しなど、周囲からの輻射熱が熱中症に大きく影響するため、輻射熱の測定は重要な項目となる。

・ふく射熱の測定に0.5度目盛りの黒球寒暖計を用いる。

・ふく射熱を測定するための測定点は、熱源ごとに、作業場所で熱源に最も近い位置で測定する。

測定方法

・一般的には、床上0.5~1.5mの位置で測定することが推奨されています。これは、人間の体温調節に最も影響を与える部位がこの高さにあるためです。

・様々な環境での測定が望ましいが,代表地点で測定する場合は,日差しが遮られない,最も暑くなりそうな場所で測定

(例:朝礼広場,屋上など)

・すぐに正しい値が出ない場合があります。 値が安定してから(概ね10分程度)測定値を読み取りましょう

暑さ指数(WBGT)の算出式

屋内、屋外で太陽照射のない場合(日かげ)のWBGT値の算出式:

※ WBGT、黒球温度、湿球温度、乾球温度の単位は、摂氏度(℃)

「内緒で密告はなしヨ」

ない(屋内)密告(0.3、黒球)なし(0.7、湿球)

屋外で太陽照射のある場合(日なた)のWBGT値の算出式:

※ 屋外では直射日光の影響を受けやすいため、乾球温度(気温)を加えた計算式が用いられます(日射があると、黒球は輻射熱をよく吸収し黒球温度が過度に上昇してしまうため、乾球温度で補正している)。

「外食は肉なしではいかん」

がい(屋外) にく(0.2、黒球)なし(0.7、湿球)いかん(0.1、乾球)

WBGT 基準値

「WBGT 基準値」とは:

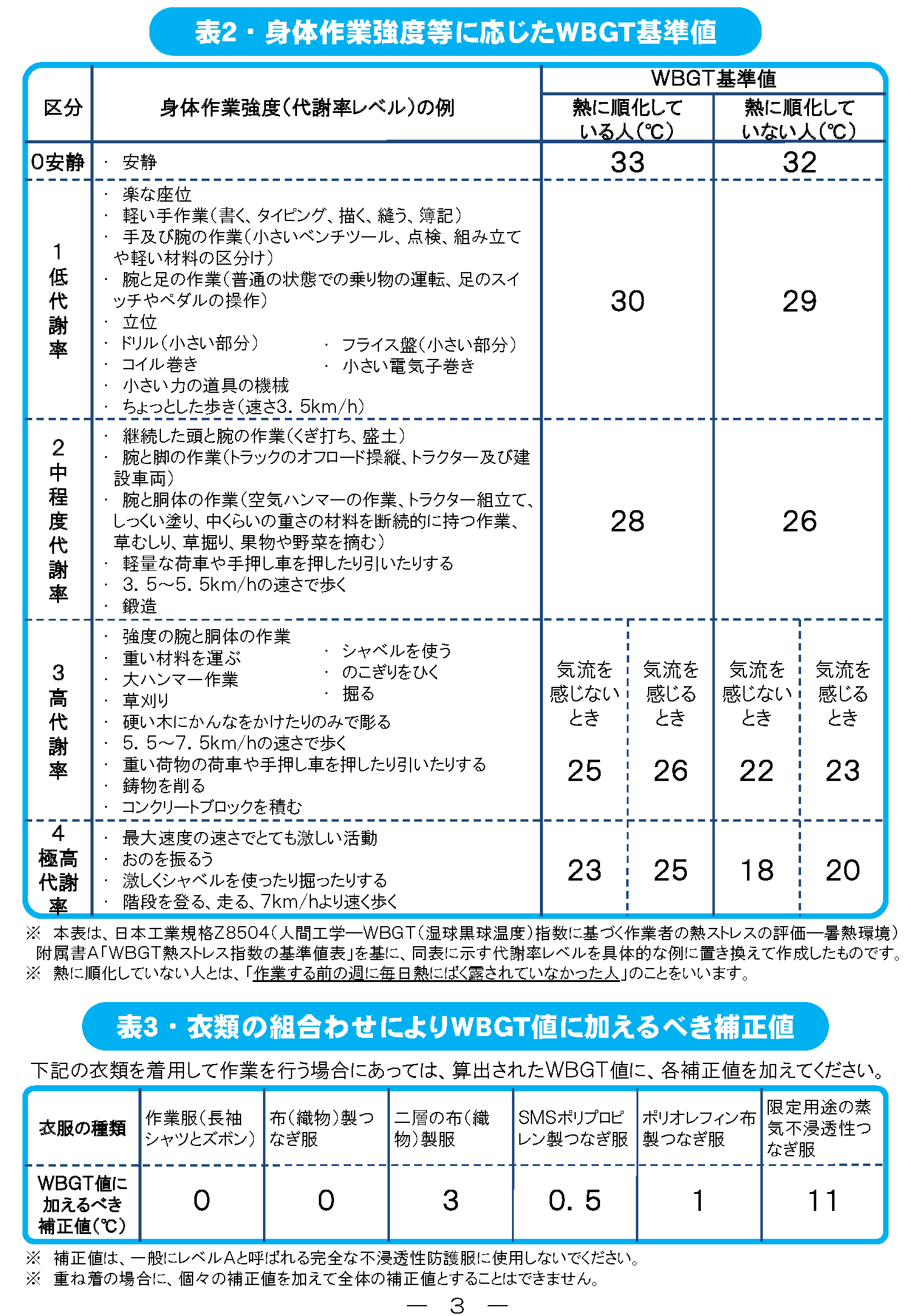

・「WBGT 基準値」は、健康な労働(作業)者を基準に、「それ以下の暑熱環境にばく露されてもほとんどの者が熱中症を発症する危険のないレベルに相当するもの」として設定される、熱中症のリスクを評価するために用いられる指標である。

・把握した WBGT 値が、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合には、冷房等により当該作業場所の WBGT 値の低減を図ること、身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること、WBGT 基準値より低い WBGT 値である作業場所での作業に変更すること等の熱中症予防対策を作業の状況等に応じて実施するよう努めること。

・基準値は「身体作業強度」(区分0:安静、区分1:低代謝率、区分2:中程度代謝率、区分3:高代謝率、区分4:極高代謝率の5段階)、「暑熱順化の有無」(熱に順化している人、熱に順化していない人の2種類)、「気流」(気流を感じるか、気流を感じないか)、さらに「衣類の組み合わせ」による補正値を加えて決定される。

・衣類の組合せにより、WBGT値に加えるべき「着衣補正値」が示されている。その際、服装の透湿性及び通気性が悪ければリスクは高くなる。

・WBGT値が33度のときは、熱に順化している人でも“安静”にすることとされている。

WBGT 基準値に基づく評価等

・把握した WBGT 値が、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合には、冷房等により当該作業場所の WBGT 値の低減を図ること、身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更すること、WBGT 基準値より低い WBGT 値である作業場所での作業に変更すること等の熱中症予防対策を作業の状況等に応じて実施するよう努めること。

・それでもなお、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合には、第2の熱中症予防対策の徹底を図り、熱中症の発症リスクの低減を図ること。

ただし、WBGT基準値を超えない場合であっても、WBGT 基準値が前提としている条件に当てはまら

ないとき又は着衣補正値を考慮した WBGT 基準値を算出することができないときは、WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある場合と同様に、第2の熱中症予防対策の徹底を図らなければならない場合があることに留意すること。

上記のほか、熱中症の発症リスクがあるときは、必要に応じて第2の熱中症予防対策を実施することが望ましいこと。

熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候

熱へのばく露を止めることが必要とされている兆候:

① 心機能が正常な労働者については1分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引いた値を超える場合

② 作業強度のピークの1分後の心拍数が120を超える場合

③ 休憩中等の体温が作業開始前の体温に戻らない場合

④ 作業開始前より1.5%を超えて体重が減少している場合

⑤ 急激で激しい疲労感、悪心、めまい、意識喪失等の症状が発現した場合

コメント