疾患

・早期脱分極症候群の一つ

・先天的に心臓の正常な電気の伝導路以外に副伝導路(Kent束)を介する心房と心室の間の伝導が存在するもの。

・心電図で「デルタ波」という波形が特徴で、不整脈がなくても診断される事がある

・0.1~0.2%の頻度で検出される。

症状

・およそ半数は無症状で経過するが、3割程度に不整脈発作を伴う

・突然脈拍が速くなり(頻拍)、しばらく続いたあとに突然止まるという頻拍発作を起こす。

・突然生じ、突然止まる動悸や胸部違和感、不快感として自覚される。

・頻拍により血圧が下がると、ふらつきや目の前が暗くなる感じが出現したり、失神したりすることもまれにある。

・また、頻拍が長時間続くと、心機能が低下して心不全の状態になることもある。

・心房細動はKent束を介して著明な頻拍から心室細動を誘発し、突然死を引き起こすことがある。

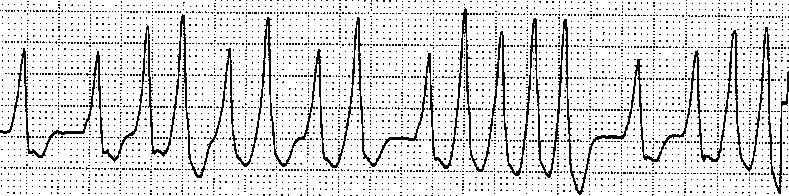

心電図所見

・PQ時間の短縮(0.12秒以内)

・QRS波初期にみられるデルタ波

・ケント束由来の興奮と正常伝導路由来の興奮が心室で合流し、幅広いQRSを認める(0.12秒以上)

・心電図で診断された時には約半数の方は無症候性(頻拍発作の経験が一度もない)

病型分類

V1誘導における心電図波形により、Kent束の位置が推定される

A型

・左心系に副伝導路が存在し、左室が右室よりも先に興奮するため、V1誘導では右脚ブロックに近い上向きかつ高いR波が発生する

B型

・右心系に副伝導路が存在し、右室が左室より先に興奮するため、V1誘導では左脚ブロックに近いrSパターンが発生する

C型

・中隔に副伝導路が存在し、V1誘導でQSパターンが発生する

治療

・症状がなかったり、短時間で止まるようなら治療は必ずしも必要ではない。

・有症状の頻拍発作がある場合と、職業ドライバーや高所作業者にはアブレーション治療が勧められる

房室回帰性頻拍(PSVTの一種)

・narrowQRSで心拍は規則的

・迷走神経刺激

・房室結節抑制薬(アデノシン3リン酸、カルシウム拮抗薬(ワソラン))

・Ⅰ群ナトリウムチャンネル阻害薬

・ただし症状がなくても、頻拍が長時間続くと心不全を引き起こすことがあるので注意が必要。

・発作の頻度が多い場合は、薬剤(ダンボコール、ワソラン)を処方したり、カテーテルアブレーションを勧める。

WPW+心房細動(偽性心室頻拍)

・WPW症候群に心房細動が合併した状態

・wideQRSで心拍は不規則

・心房細動の興奮が房室結節とKent束の両者を介して心室に伝搬するため、QRS波形は融合した波形となり、融合の程度によりQRS波形が変動するのが特徴

・心室細動に移行し突然死することもあるので注意を要する

参照(このサイトより引用):https://emergency-room.jp/wpw-syndrome/

・心室頻拍とくらべ、RR間隔の不整が著明

・QRS波形の立ち上がりが緩徐でデルタ波様

・多形性心室頻拍との鑑別:

・RR間隔の変動はWPW+Afより小さい

・QRS波形の変化がより大きい

・通常ショック状態となる

・治療:

副伝導路の伝導を抑制する必要がある。

Ⅰa群(シノベール)、Ⅰc群(サンリズム)の抗不整脈薬を使用

不安定な場合は電気的除細動

※ 房室結節伝導を抑制するCa拮抗薬(ワソラン)、ジギタリス、アデノシン三リン酸などは頻拍を増長することがあり使用禁忌。

コメント