参考サイト・ガイドライン

令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況:

令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します

令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況:

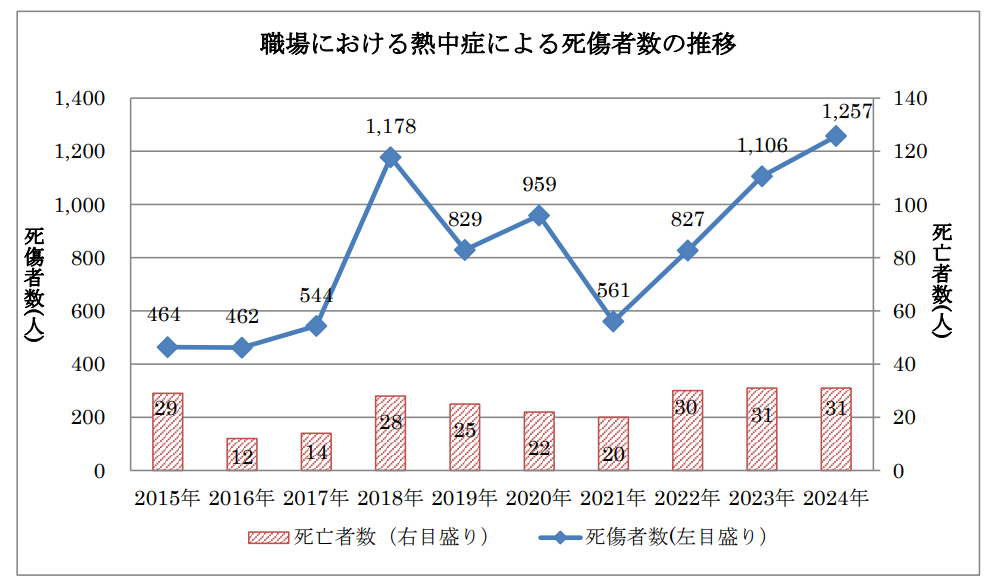

・令和6年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、1,257人(前年比151人・約14%増)であり、業種別では多い順に製造業(235人)、建設業(228人)、運送業(186人)であった。

・全体の約4割が製造業と建設業で発生しています。

・また、熱中症による死亡者数は31人(前年と同数)であり、建設業(10人)や製造業(5人)で多く発生しています。

・死亡災害の多くの事例では、重篤化した状態で発見されるケース、医療機関に搬送しないケースなど、初期対応の放置、対応の遅れが見られました。このような状況を受け、労働安全衛生規則が改正され、事業者に対して具体的な熱中症対策が義務付けられることとなりました。

職場における熱中症による死傷者数(休業4日以上)の月別発生状況:

令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します

職場における熱中症による死傷者数(休業4日以上)の月別発生状況:

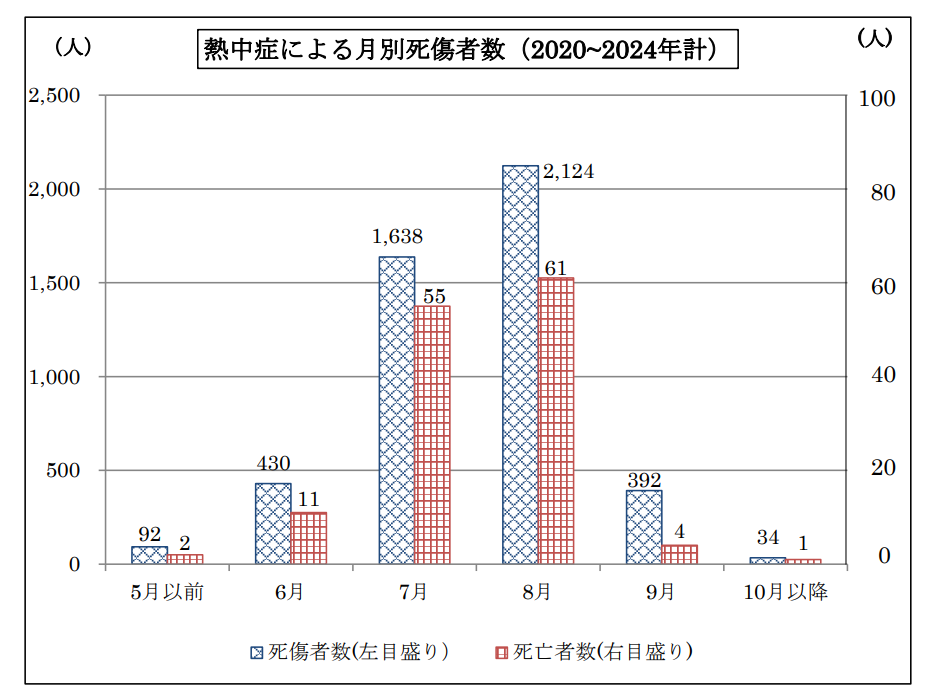

・2024 年の死傷者数 1,257 人について、月別の発生状況でみると、全体の8割以上が7月及び8月に発生し、8月、7月の順である。

職場における熱中症対策の強化(令和7年6月1日施行)

令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます 職場における熱中症対策の強化について

職場における熱中症対策の強化(令和7年6月1日施行):

・熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行された。

・「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行うときは、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の 「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられた。

「熱中症を生ずるおそれのある作業」における事業者の新たな義務

1.熱中症患者の報告体制の整備・周知(体制整備)

・「熱中症の自覚症状がある作業者」や 「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

※報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡などにより、熱中症の症状がある作業者を積極的に把握するように努めましょう。

2 熱中症の悪化防止措置の実施手順の作成・周知(手順作成)

・熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

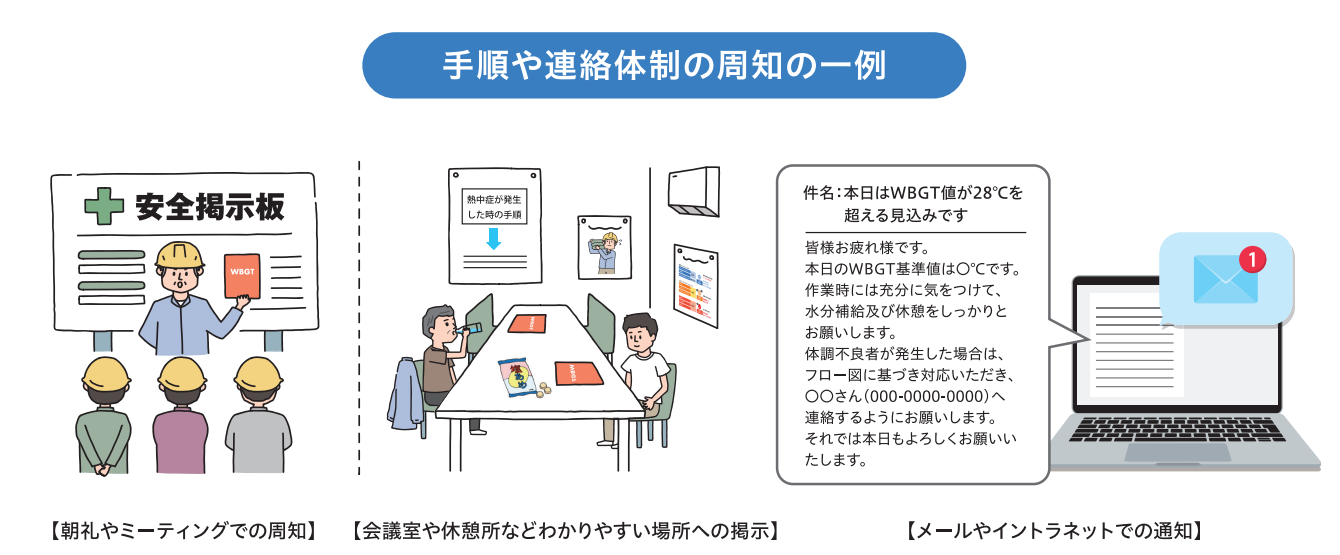

3.手順や連絡体制の関係者への周知

・朝礼やミーティングでの周知

・会議室や休憩所などわかりやすい場所への掲示

・メールやイントラネットでの通知

対象作業「熱中症を生ずるおそれのある作業」

熱中症予防対策の対象:「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは:

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

フロー図

※参考となるフロー図を2つ掲載していますが、これはあくまでも参考例であり、 現場の実情にあった内容にしましょう。

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が推奨されます。

※同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、 上記対応を講じることとします。

熱中症(heat-related illness)の定義

熱中症の定義:

・「熱中症」とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。

・症状として、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温などが現われます。

・熱中症はその重症度や病型から、「熱痙攣(heat cramp)」、「熱失神(heat syncope)」、「熱疲労(heat exhaustion)」、「熱射病(heat stroke)」に分類されます。

熱中症が発生する生理学的な機序

暑熱環境下で作業を行うことにより体温が上昇すると、①発汗によって汗の蒸発による気化熱や、②皮膚の血流増加による気中への熱伝導によって体温調節が行われる。

ところが、多湿・無風などの条件では気化熱による体温調節が効果的に行えず、高温・無風の条件下では空気への熱伝導も効果的に行われないようになる。

そのため多量の発汗による水分消失(脱水症状)や塩分喪失による電解質バランスの障害が発生する。また、発汗や血流増加は、重要臓器への血流低下をもたらす。

これらの結果として、体の温度調節が破たんをきたすと熱中症が発症することとなる。

熱中症の分類

・従来、熱中症は症状によって「熱痙攣(heat cramp)」、熱失神(heat syncope)、「熱疲労(heat exhaustion)」、「熱射病(heat stroke)」に分類されていた。

・従来型(症状名)の「熱痙攣」「熱失神」「熱疲労」「熱射病」という分類は、医療現場や啓発資料では、症例説明や理解の補助として現在も使われています。

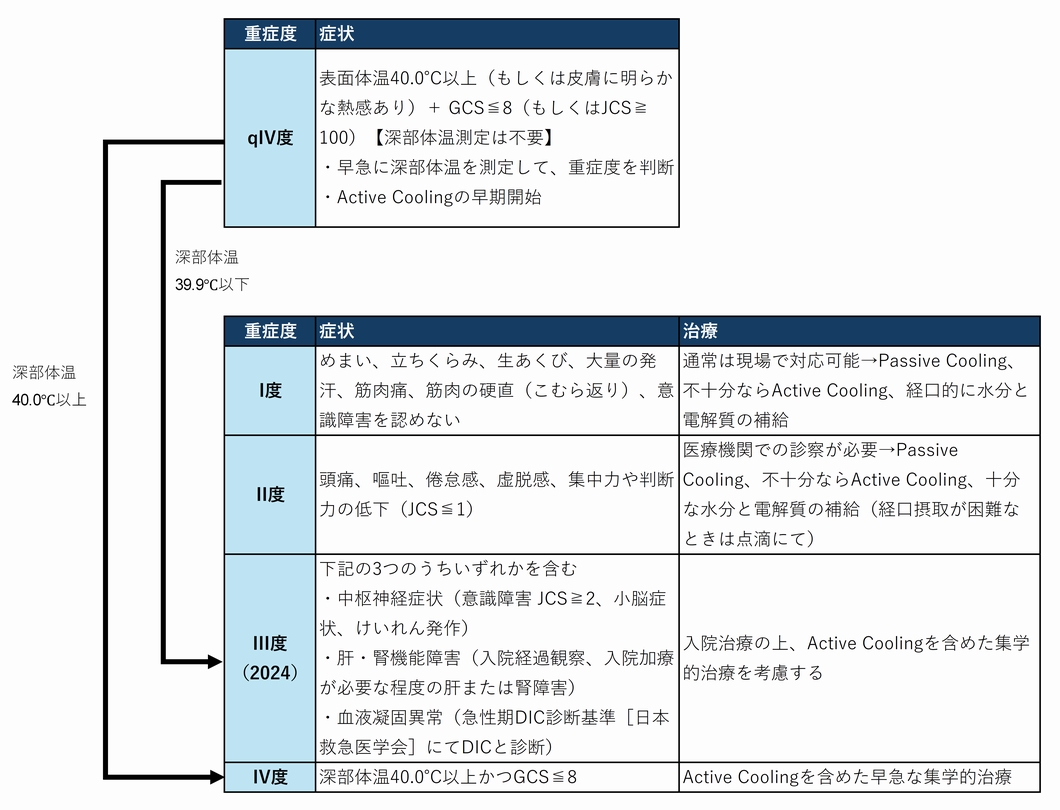

・医学的な症状名として利用されるものの、2024年のガイドラインでは重症度に応じた「Ⅰ度~Ⅳ度」の新分類が主となっています。

・これまでの重症度分類はⅠ(軽症)、Ⅱ度(中等症)、Ⅲ度(重症)の3段階であったが、従来のⅢ度には意識障害のみの症例から多臓器不全をきたす重篤な症例まで含まれ、臨床現場で治療方針を決定するうえで幅が広すぎるという問題点が指摘されていた。そこで2024年の「熱中症ガイドライン」の改訂により、「Ⅳ度(最重症)」が新たに定義された。

・Ⅱ度(大量発汗の病歴、頻脈)以上では脱水症を伴うため、医療機関の受診が必要となる。

熱中症の重症度分類:Ⅰ度熱中症(かつての「熱痙攣」「熱失神」)

熱中症の重症度分類:Ⅰ度熱中症(かつての「熱痙攣」「熱失神」)

・めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)など。

・意識障害は認めない

熱痙攣とは:

・熱さで大量に汗をかき、水だけを補給した場合に起きる。血液の塩分(ナトリウム)濃度が低下する低ナトリウム症である。

・筋の興奮性が亢進するため、足、腕、腹部(腹筋)の筋肉に「こむら返り」(けいれんと痛み)が起きる。

・生理食塩水(0.9%食塩水)など、やや濃いめの食塩水を補給したり、医療機関で点滴することで回復することが多い。

熱失神とは:

・熱によって皮膚血管が拡張して下肢への血液貯留が起き、これによって血圧が低下して脳への血流が一時的に減少することにより起きる。

・炎天下で作業をした後等に起きるが、じっとしていたり、立ち上がった直後にも起きることがある。

・めまい、顔面蒼白、一時的な失神などの症状が見られ、脈拍が早くて弱くなる

・下肢を挙上し臥床させることにより多くは回復する。

熱中症の重症度分類:Ⅱ度熱中症(かつての「熱疲労」)

熱中症の重症度分類:Ⅱ度熱中症(かつての「熱疲労」)

・頭痛、嘔吐、倦怠感、虚脱感、集中力や判断力の低下

・JCS1程度の軽度意識障害を伴う

・医療機関での診察が必要

・検査:電解質(Na、K、Mg、Ca)、腎機能、肝酵素、CK(CK≧1000で労作性横紋筋融解症を疑う)、凝固系(PT-INR、FDP/D-dimer、血小板:DICの検索)

熱疲労とは:

・熱さで大量に汗をかき、一方で水分の補給が追いつかない場合に脱水によって起きる。

・全身倦怠感、脱力感、悪心・嘔吐、頭痛、めまい、集中力・判断力の低下などの症状が起き、ごく軽い意識障害を伴うことがある。

・体温はそれほど上昇しない。

・スポーツドリンクや0.2%食塩水などで、水分と塩分を補給することで回復することが多い。

熱中症の重症度分類:Ⅲ度熱中症(かつての「熱射病」)

熱中症の重症度分類:Ⅲ度熱中症(かつての「熱射病」)

・「中枢神経症状(意識障害JCS2、小脳症状、痙攣発作)」、「肝・腎機能障害(入院経過観察、入院加療が必要な程度の肝または腎障害)」、「血液凝固異常(急性DIC診断基準[日本救急医学会]にてDICと診断)」の3つのうちいずれかを含む場合、Ⅲ度と診断

・Ⅲ度以上では入院治療の上、Active Coolingを含めた集学的治療を考慮する。

熱射病とは:

熱中症の重症度分類:Ⅳ度熱中症(最重症)

日本救急医学会『熱中症診療ガイドライン2024』

・これまでⅢ度(2015)としてきた重症群の中に、さらに注意を要する最重症群があり、この最重症群を「Ⅳ度」として同定し、Active Cooling を含めた集学的治療を早急に開始することを提唱することとした。

・併せて、早期発見のために深部体温を測らずに体表温度の測定だけでも迅速に対応するため「qⅣ度」(q:quick)という概念を導入して早期介入の重要性を訴えている。

qⅣ度(q:quick)

・深部体温を測定せずに、体表温度と意識レベルで重症度を判断する概念。

・具体的には、「体表温度が40.0℃以上、(もしくは皮膚に明らかな熱感あり)かつ意識障害(GCS 8以下、またはJCS 100以上)」がある場合を指します。

・現場ではまず、qIV度に該当する患者を迅速にスクリーニングするよう求めた。その上で、qIV度に該当した患者にはActive Coolingを早期開始しつつ、深部体温の測定を早急に行い「深部体温40.0℃以上かつGCS≦8」に該当すれば「IV度」、深部体温が39.9℃以下であれば「III度」に振り分ける流れとした。

Active CoolingとPassive Cooling

Passive Cooling

・冷蔵庫に保管していた輸液製剤を投与することや、クーラーや日陰の涼しい部屋で休憩すること。

Active Cooling

・何らかの方法で、熱中症患者の身体を冷却すること。

・「体温管理」「体内冷却」「体外冷却」「血管内冷却」「従来の冷却法(氷囊、蒸散冷却、水 冷 式 ブ ラ ン ケ ッ ト )」「 ゲ ル パ ッ ド 法 ( Arctic Sun® ,Medivance)」「ラップ法(水冷式 冷却マットで体幹および四肢を被覆する;Gaymer Medi-Therm® , Gaymar)」など

職場において熱中症を発生させる作業環境、作業などの要因

・熱中症を発生させる作業環境としては、①高温環境、②高い湿度、③空気の流れ(風通し)の悪さ、④輻射熱(高温物からの輻射、炎天下の太陽光やその照り返しなど)の強さの4つがある。

・また、作業要因としては、重筋作業、激しい体の動き、休憩の少なさなどがある。

・また、風や熱を通しにくい作業服も要因となる。

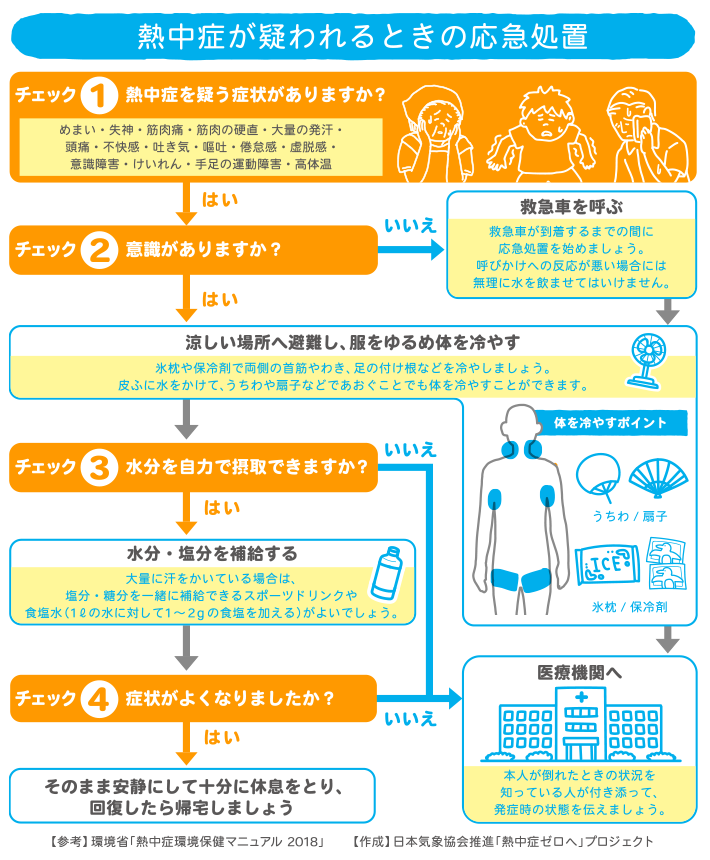

職場における熱中症の救急処置(現場での応急処置)

職場における熱中症の救急処置(現場での応急処置):

以下の順序に従って対応する。ただし、以下の手順の途中で体調が悪化した場合は、ただちに救急車を要請する。

① 熱中症を疑う症状の有無について確認する。

② 症状が認められるか、疑わしい症状が認められれば、意識障害の有無を確認する。

少しでも意識障害があったり、身体がぐったりして力が入らないなどの熱疲労の症状があれば、直ちに救急車を呼ぶ(近くに医療機関があれば搬送する)。

この場合でも、できるだけふく射熱や日光の当たらない涼しい場所へ移し、身体を冷やすようにする。

③ 意識が清明で、問いかけに正常に反応する場合は、ふく射熱や日光が遮られる涼しい場所へ移し、身体を冷やすようにする。

④ スポーツドリンク又は0.2%食塩水をとらせ、自力で摂取できないようなら医療機関へ搬送する。

⑤ スポーツドリンク又は0.2%食塩水を自力で摂取できた場合は、回復するかどうかを確認し、回復しないようなら医療機関へ搬送する。

⑥ スポーツドリンク又は0.2%食塩水を自力で摂取して回復した場合は、様子を見て、帰宅させるなどの措置をとる。

治療

1)非重症例への対応

・脱衣

・空調24~26℃

・対外冷却

蒸散冷却:スプレーや濡れタオルで体を湿らせ、扇風機で蒸散

局所冷却:氷枕や氷嚢を頚部や腋窩に当てる

・水分摂取

飲水が可能なら経口補水液

塩辛くて飲めない場合は水、お茶、スポーツドリンク(⾷塩相当量:100mg当たり「0.1〜0.2g」のものを選ぶ)でも可。

経口摂取困難、できても症状が改善しない場合は細胞外液500~1000ml補液

(脱水が高度の場合は2000mL程度の場合も)

水分摂取の終了の目安は自覚症状の消失と排尿

・2時間程度の休憩

救急外来で帰宅可能の判断基準

・バイタル安定(体温が38度前後まで低下し安定している)

・救急外来で30~1時間安静観察しても、再度の嘔気、筋痛、複視、意識混濁などの臓器障害がみられない

・飲水可能で状態が安定している。

2)重症例への対応

・ABCの安定

必要に応じて気管挿管、人工呼吸器管理、大量補液、カテコラミン投与など

・労作性熱中症にはアイスプール(cold water immersion)

・非労作性熱中症には蒸散冷却、氷嚢、水冷却ブランケットなど

ミオグロビン尿を疑う場合(急性腎不全予防)

・筋酵素は受診日より翌日の方が高値

(受診日が低値でも油断できない。翌日の再検査が必要)

・補液

最初の1時間は1~2L/時、その後300mL/時

2~3mL/kg/時の尿量維持目標

ラシックスは過剰輸液時に使用可だが、エビデンスは希薄

熱中症予防対策

参考:

熱中症予防対策:作業環境管理

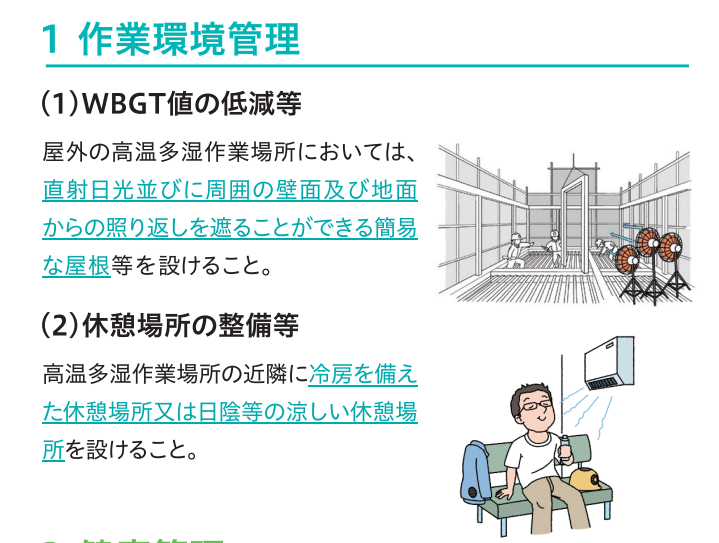

(1)WBGT 値の低減等

・WBGT 基準値を超え、又は超えるおそれのある作業場所(以下単に「高温多湿作業場所」という。)においては、発熱体と労働者の間に熱を遮ることのできる遮へい物等を設けること。

・屋外の高温多湿作業場所においては、直射日光並びに周囲の壁面及び地面からの照り返しを遮ることができる簡易な屋根等を設けること。

・高温多湿作業場所に適度な通風又は冷房を行うための設備を設けること。また、屋内の高温多湿作業場所における当該設備は、除湿機能があることが望ましいこと。

なお、通風が悪い高温多湿作業場所での散水については、散水後の湿度の上昇に注意すること。

(2)休憩場所の整備等

・高温多湿作業場所の近隣に冷房を備えた休憩場所又は日陰等の涼しい休憩場所を設けること。また、当該休憩場所は、足を伸ばして横になれる広さを確保すること。

・高温多湿作業場所又はその近隣に氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設けること。

・水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行えるよう高温多湿作業場所に飲料水などの備付け等を行うこと。

熱中症予防対策:作業管理

(1)作業時間の短縮等

・作業の休止時間及び休憩時間を確保し、高温多湿作業場所での作業を連続して行う時間を短縮すること

・身体作業強度(代謝率レベル)が高い作業を避けること

・作業場所を変更すること等

(2)暑熱順化

・高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に、暑熱順化期間を設けることが望ましいこと。

(3)水分及び塩分の摂取

・自覚症状以上に脱水状態が進行していることがあること等に留意の上、自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導するとともに、労働者の水分及び塩分の摂取を確認するための表の作成、作業中の巡視における確認等により、定期的な水分及び塩分の摂取の徹底を図ること。

(4)服装等

・熱を吸収し、又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を着用させること。

・直射日光下では通気性の良い帽子等を着用させること。

(5)作業中の巡視

・定期的な水分及び塩分の摂取に係る確認を行うとともに、労働者の健康状態を確認し、熱中症を疑わせる兆候が表れた場合において速やかな作業の中断その他必要な措置を講ずること等を目的に、高温多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に行うこと。

熱中症予防対策:健康管理

(1)健康診断結果に基づく対応等

・健康診断結果に基づき、医師等の意見をを勘案して、必要があるときは、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講ずる

(2)日常の健康管理等

・高温多湿作業場所で作業を行う労働者については、睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることに留意の上、日常の健康管理について指導を行うとともに、必要に応じ健康相談を行うこと。

・熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患の治療中等である場合は、熱中症を予防するための対応が必要であることを労働者に対して教示するとともに、労働者が主治医等から熱中症を予防するための対応が必要とされた場合又は労働者が熱中症を予防するための対応が必要となる可能性があると判断した場合は、事業者に申し出るよう指導すること。

(3)労働者の健康状態の確認

・作業開始前に労働者の健康状態を確認すること。

・作業中は巡視を頻繁に行い、声をかける等して労働者の健康状態を確認すること。

・複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意させること。

(4)身体の状況の確認

・休憩場所等に体温計、体重計等を備え、必要に応じて、体温、体重その他の身体の状況を確認できるようにすることが望ましいこと。

熱中症予防対策 :労働衛生教育

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。

(1)熱中症の症状

(2)熱中症の予防方法

(3)緊急時の救急処置

(4)熱中症の事例

熱中症予防対策 :救急処置

(1)緊急連絡網の作成及び周知

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、労働者の熱中症の発症に備え、あらかじめ、病院、診療所等の所在地及び連絡先を把握するとともに、緊急連絡網を作成し、関係者に周知すること。

(2)救急措置

熱中症を疑わせる症状が現われた場合は、救急処置として涼しい場所で身体を冷し、水分及び塩分の摂取等を行うこと。また、必要に応じ、救急隊を要請し、又は医師の診察を受けさせること。

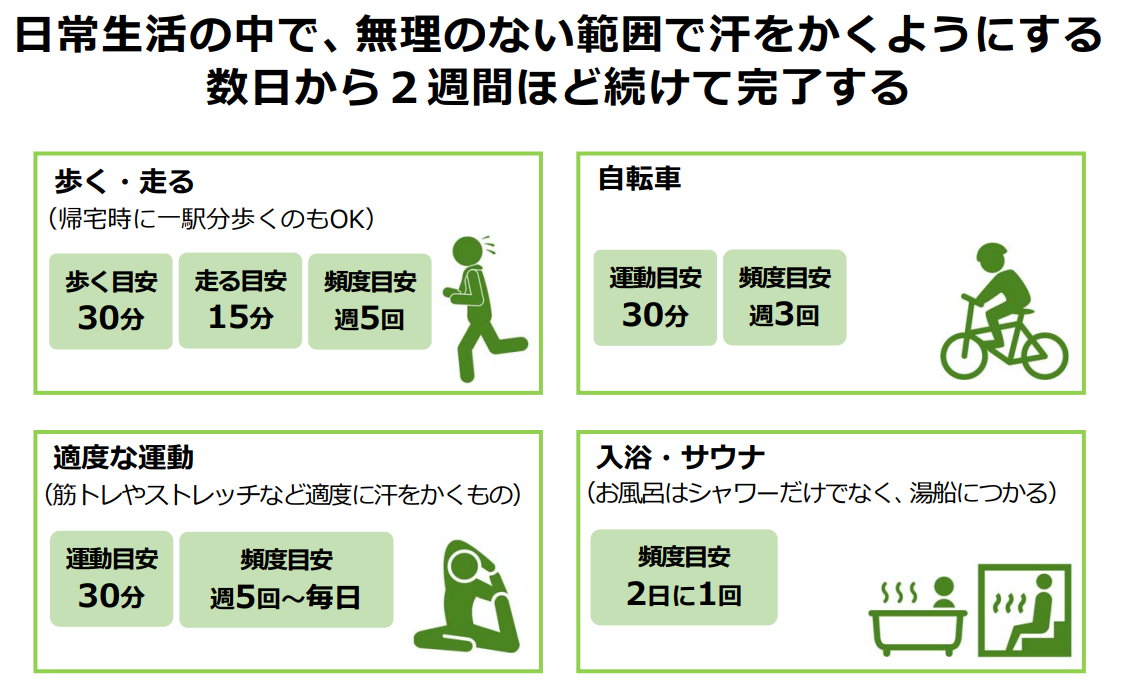

暑熱順化(暑さに慣れる)

・高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、暑熱順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発症リスクに大きく影響することを踏まえ、計画的に暑熱順化期間を設けることが望ましいこと。 特に、梅雨から夏季になる時期において気温等が急に上昇した高温多湿作業場所で作業を行う場合、新たに当該作業を行う場合、又は長期間、当該作業場所での作業から離れ、その後再び当該作業を行う場合等においては通常、 労働者は暑熱順化していないことに留意が必要であること。

・高温多湿作業場所において労働者を作業に従事させる場合には、熱への順化(熱に慣れ当該環境に適応すること)の有無が、熱中症の発生リスクに大きく影響する

・熱中症は、気温が⾼くない時期でも発⽣する。暑熱順化すると早く汗が出るようになり、体温の上昇を⾷い⽌められる。暑くなる前に⾝体を熱中症対応モードにして、暑さに強い⾝体を作る。

・作業を行う者が暑熱順化していない状態から7日以上かけて熱へのばく露時間を次第に長くする

・日常⽣活の中で無理のない範囲で汗をかくようにし、数日から2週間ほど続けて完了

「歩く・走る」「自転⾞」「適度な運動(筋トレやストレッチなど適度に汗をかくもの)」「⼊浴・サウナ(お風呂はシャワーだけでなく、湯船につかる)」など。

暑熱順化トレーニング

・⽇常⽣活の中で、無理のない範囲で汗をかくようにする

・数⽇から2週間ほど続けて完了する

① 歩く・走る (帰宅時に一駅分歩くのもOK)

歩く目安 30分、 走る目安 15分、 頻度目安 週5回

② 自転車

運動目安 30分、 頻度目安 週3回

③ 適度な運動(筋トレやストレッチなど適度に汗をかくもの)

・運動目安 30分 頻度目安 週5回~毎日

④ 入浴・サウナ(お風呂はシャワーだけでなく、湯船につかる)

・頻度目安 2日に1回

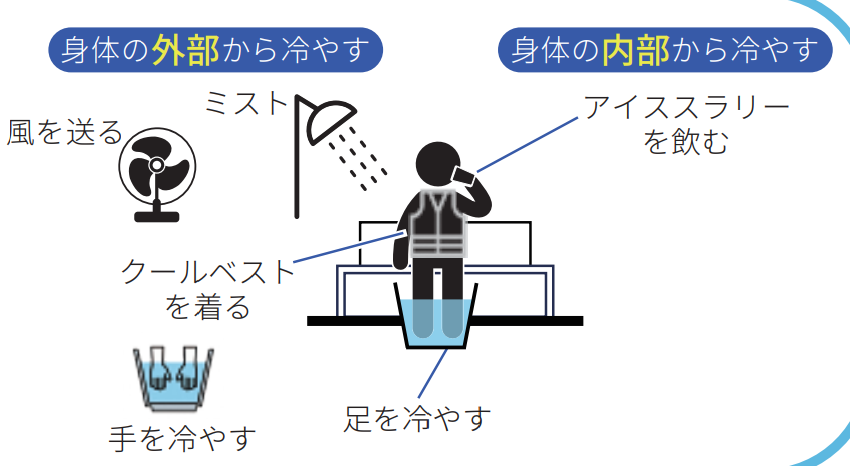

プレクーリング

・「プレクーリング」とは、作業前に体を十分に冷やしておくことで、作業中の体温上昇を抑える熱中症対策です。プレクーリングには、「体の外部から冷やす方法」と「体の内部から冷やす方法」があります。

・「外部から体を冷やす方法」の一つにクールベストの使用があります。クールベストは冷却剤や冷水で直接体を冷やし、体温上昇を抑えます。冷却効果は、冷却剤と体との接触面積が広いほど、また冷却剤の温度が低いほど高まります。

・また、手や足を冷却する方法もあります。手足を冷やすと、冷やされた血液が体内を巡り、全身が冷却されます。効果的な水温は10~15度で、それ以下の温度では血管が収縮し冷却効果が得られにくくなります。冷却は10分程度の時間をかけて休憩中に行うと良いでしょう。

・さらに、全身にスプレーで水を吹きかけ、扇風機で風を送ることで、体の内部温度上昇を抑えることができます。この方法は、脱水症状の軽減にも効果があります。スプレーと手足の浸水を組み合わせて行うことがポイントで、少なくとも15分程度行う必要があります。

・「内部からの冷却方法」としては、アイススラリーの摂取があります。アイススラリーは微細な氷と液体が混じり合った飲料で、水よりも冷却効果が高く、飲みやすいのが特徴です。一度に大量に飲むと胃腸に負担をかけるため、100g程度を少しずつ数回に分けて飲むのが適しています。市販のアイススラリーを利用するほか、スポーツ飲料と凍らせたスポーツ飲料をミキサーにかけて自作することもできます。

・作業内容や作業環境に応じて、適切な冷却方法を取り入れることが大切です。例えば、ファンで外気を吸い込んで汗を蒸発させ、その気化熱で涼しさを感じることができるヘルメットや作業服なども熱中症予防に効果的です。また、冷却グッズはレンタルも可能なものがあるため、必要に応じて活用すると良いでしょう。

これらの対策を活用し、作業開始前にプレクーリングを行うことで、職場での熱中症を予防しましょう。

暑熱環境下の水分摂取

(「職場における熱中症予防基本対策要綱」)

・自覚症状以上に脱水状態が進行していることがあること等に留意の上、自覚症状の有無にかかわらず、水分及び塩分の作業前後の摂取及び作業中の定期的な摂取を指導する

・作業中における定期的な水分及び塩分の摂取については、身体作業強度等に応じて必要な摂取量等は異なるが、作業場所の WBGT 値が WBGT 基準値を超える場合には、少なくとも、0.1~0.2%の食塩水またはナトリウム 40~80mg/100mL(100mL当たり食塩相当量0.1〜0.2g)のスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30 分ごとにカップ1~2杯(150~300mL)程度を摂取することが望ましいこと。

・スポーツ飲料・経⼝補⽔液の塩分については、⾷塩相当量「100mL当たり食塩相当量0.1〜0.2g(0.1~0.2%)」のものを選ぶ

・また、糖を含んだ飲料の方が、腸管での水分吸収を促進する。特に1時間以上運動をする時は4~8%の糖質を含んだものを摂取しましょう。

ポカリ:100mlあたり、塩分0.12g、糖分6.2g(25kcal)

アクエリアス:100mlあたり、塩分約0.1g、糖分4.6g(18Kcal)

OS-1:100mLあたり、塩分0.292g、糖分2.5g(10kcal)

作業を中止すべき健康状態の指標

・口渇、口腔内の乾燥感

・尿量の減少

・体温上昇

・心拍数の増加

コメント