化学防護手袋の定義

化学防護手袋は、日本産業規格(JIS) T 8116 において、以下のように定義されている。

「酸、アルカリ、有機薬品、その他気体及び液体又は粒子状の有害化学物質を取り扱う作業に従事するときに着用し、化学物質の透過及び/又は浸透の防止を目的として使用する手袋」

JIS T 8116 は化学防護手袋に関する規格であり、化学防護手袋に対する耐透過性、耐浸透性、耐

劣化性に関する性能や品質等について規定しているものである。

化学防護手袋の種類

化学防護手袋の種類:

・化学防護手袋は大きく「ゴム製」と「プラスチック製」に分類される。

・ゴム製の手袋には、天然ゴム製、シリコンゴム製、ニトリルゴム製などがある。

・プラスチック製の手袋には、ポリ塩化ビニル製やポリエチレン製などがある。

・また、手袋の厚みもさまざまである。

・基本的にどんな手袋であっても完全に化学物質への接触を防ぐことは難しく、化学物質の種類によっては劣化、透過、浸透することが知られている。つまり、取り扱う化学物質の種類に応じた適切な素材の手袋を選択するとともに、作業時間に応じた厚みの手袋を選択することが重要である。

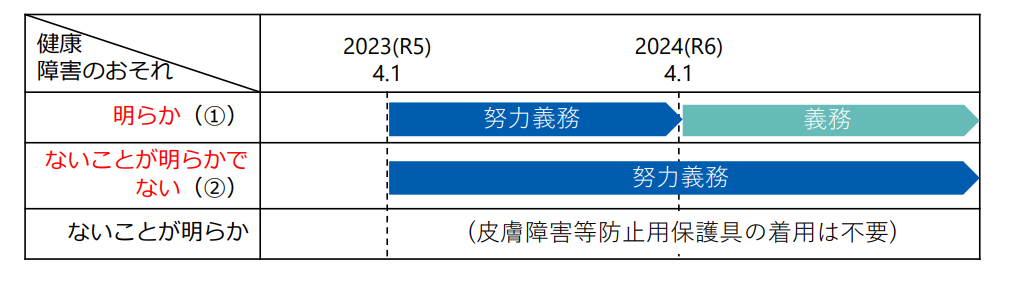

令和6年4月1日から、皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に 「不浸透性の保護具の使用」 が義務化されます

労働安全衛生法関係政省令改正(令和4年改正)の概要

「国が公表する GHS 分類の結果及び譲渡提供者より提供された SDS 等に記載された有害性情報」のうち、「皮膚腐食性・刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分 1 に分類されている場合は、保護手袋等を着用しなければならない」

・令和6年4月1日から、皮膚等障害化学物質等の製造・取り扱い時に 「不浸透性の保護具の使用」 が義務化されます。

・皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル、リーフレット(概要)が示されていますので、ご確認下さい。

001216985

背景等

・我が国における化学物質による健康障害事案(休業4日以上:がん等遅発性疾病除く。)は年間 400 件程度で推移している。この障害事案の中では、経皮ばく露による皮膚障害が最も多く、吸入・経口ばく露による障害発生件数の約4倍程度存在する。

・また、最近では、オルト-トルイジンや MOCA(4,4’-メチレンビス(2-クロロアニリン))と言った、皮膚刺激性はない物質が皮膚から吸収され発がん(膀胱がん)に至ったと疑われる事案も発生している。

・このような背景を受け、労働安全衛生規則の一部が改正され、皮膚等障害化学物質等(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものをいう。)を製造又は取り扱う場合は、不浸透性の保護具の使用が義務付けられた。

・また、併せて皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に浸入して、健康障害を生ずるおそれのないことが明らかでない化学物質等を製造し、又は取り扱う場合は、適切な保護具の使用が努力義務となった。

・また、政省令改正の中で、ばく露防止のために保護具を着用する場合、保護具の適切な選択、使用、保守管理を行う「保護具着用管理責任者」を選任することが義務付けられた。

「皮膚等障害化学物質」とは

皮膚等障害化学物質とは:

・皮膚等障害化学物質とは、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質」をいう(労働安全衛生規則第594条の2第1項)。

→ 「皮膚等=皮膚、眼、人体」をいう

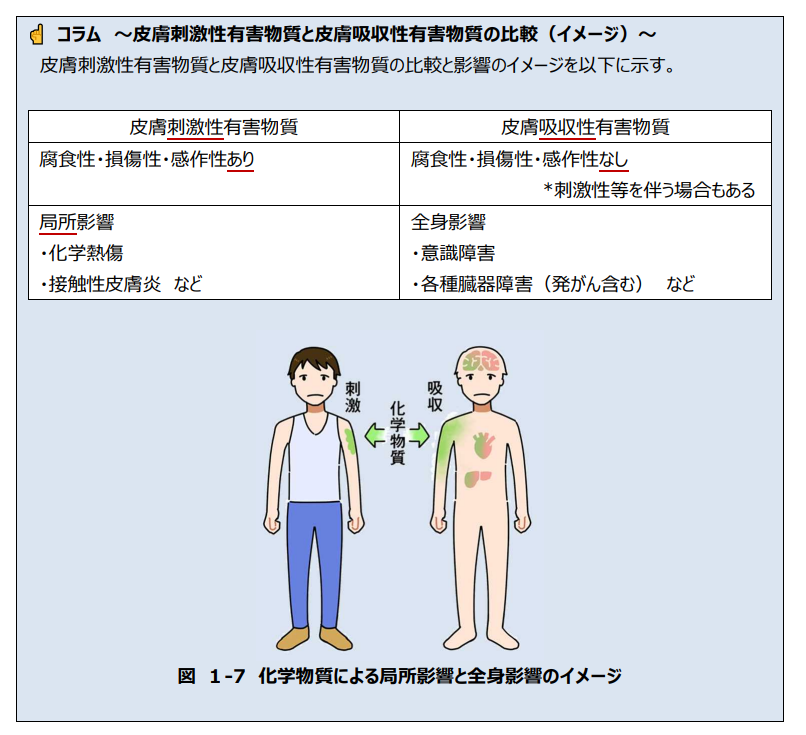

・皮膚等障害化学物質は、「皮膚刺激性有害物質」と「皮膚吸収性有害物質」で構成されます。

・皮膚等障害化学物質やそれを含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡など適切な保護具を使用させなければならないことが義務化されています。

皮膚等障害化学物質および特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質のリスト

「皮膚障害性等」とは

・「皮膚障害性等」とは、「皮膚刺激性」と「皮膚吸収性」のいすれか

皮膚刺激性有害物質

・国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち

「皮膚腐食性・刺激性」

「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」

「呼吸器感作性」

「皮膚感作性」

のいずれかで区分1に分類されている化学物質を「皮膚刺激性有害物質」という。

・ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。

皮膚吸収性有害物質

・皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質。

・「皮膚吸収性化学物質」の見分け方:

「皮膚吸収性」に該当するかを確認

SDSの「15.適用法令」を確認する

・ただし、特化則等の特別規則において、皮膚または眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。

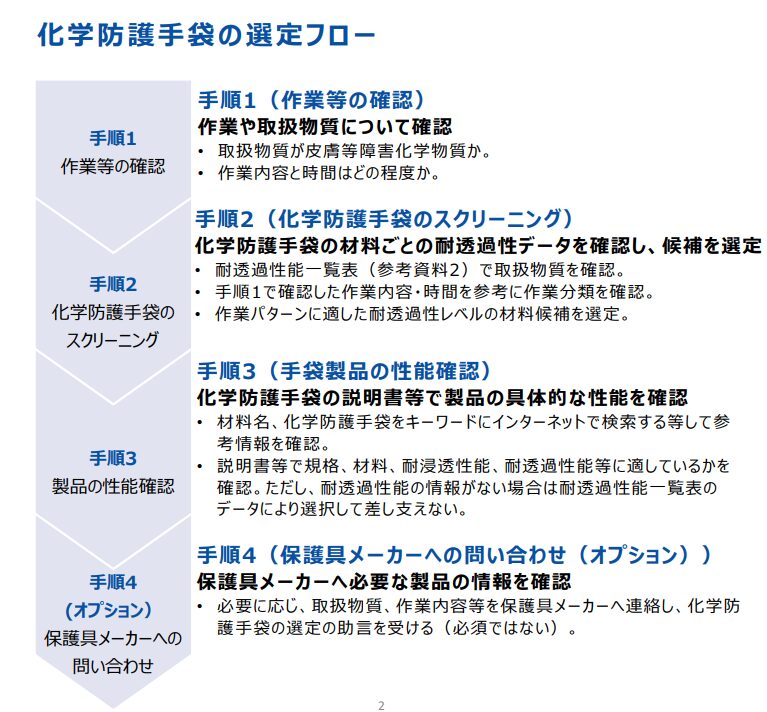

化学防護手袋の選定フロー

皮膚障害等化学物質等の製造 ・取り扱い時に「不浸透性の保護具の使用 」が義務化されます

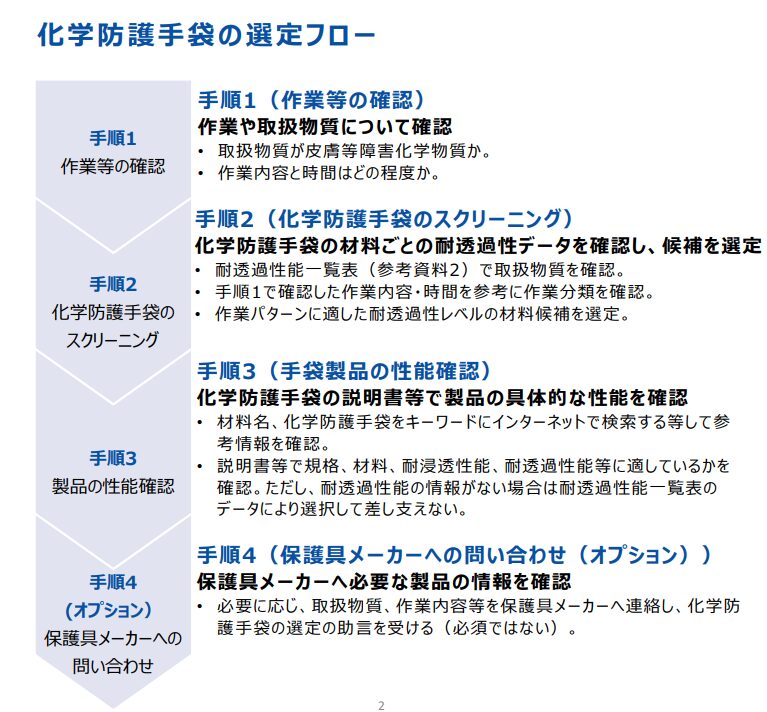

以下の手順1から4に従って適切な不浸透性の手袋を選定します

化学防護手袋の選定フロー

(口頭試問用)化学防護手袋の選定フロー:

手順1:作業等の確認(作業や取り扱い物質について確認)

・取扱物質のSDSやメーカーのウェブサイトを確認し、 取り扱い物質が「皮膚等障害化学物質」か確認する。

・SDSの危険有害性の区分を確認し「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、または「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかが区分1である場合は、「皮膚等障害化学物質等」に該当する。

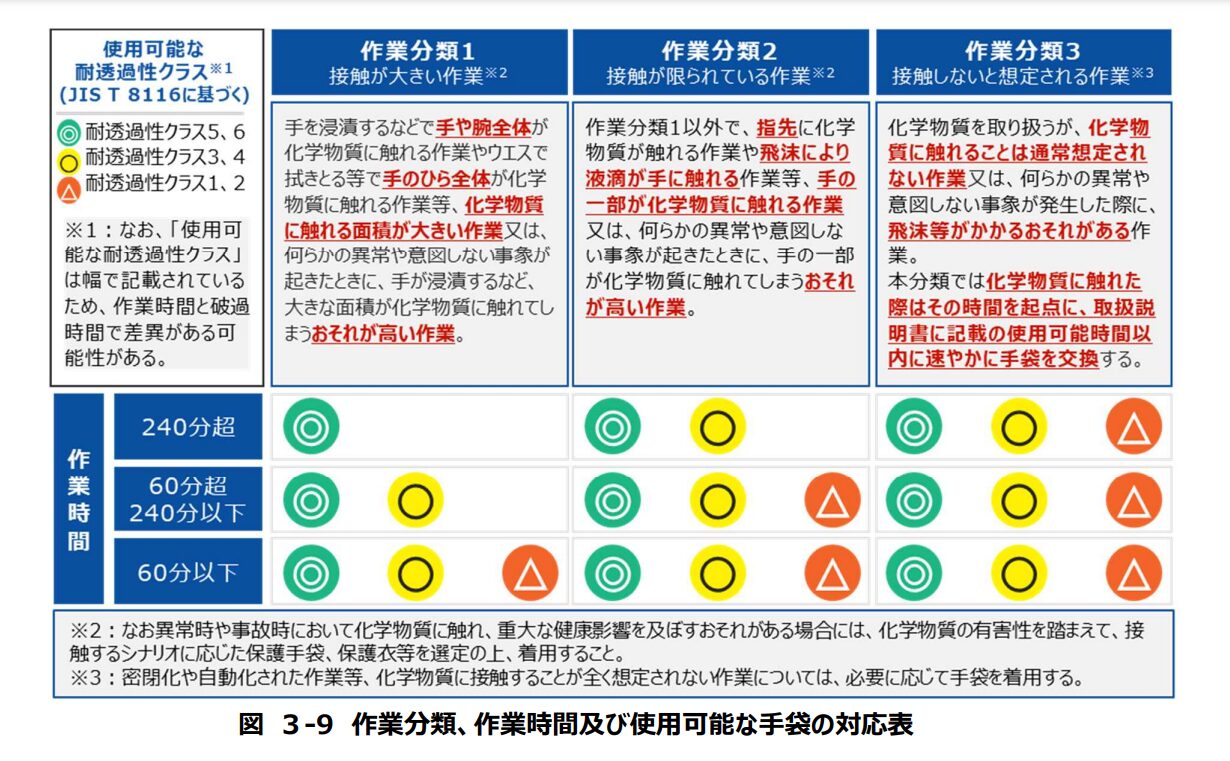

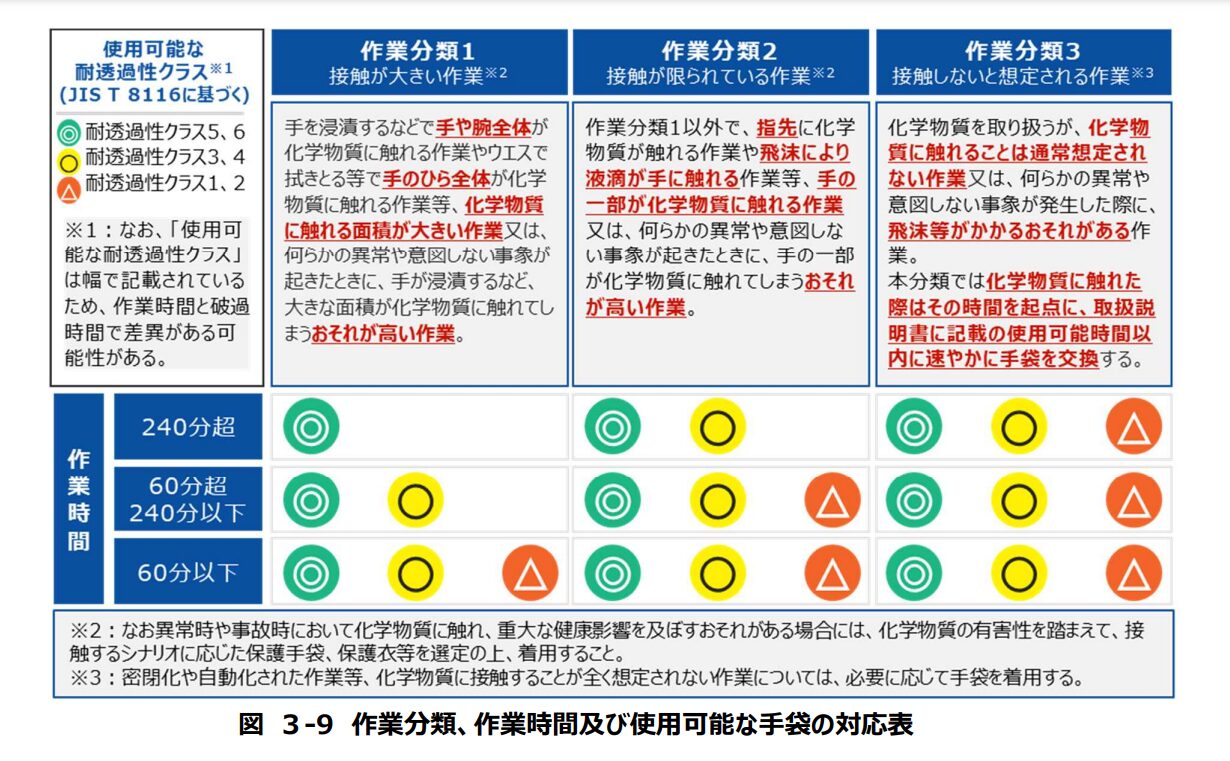

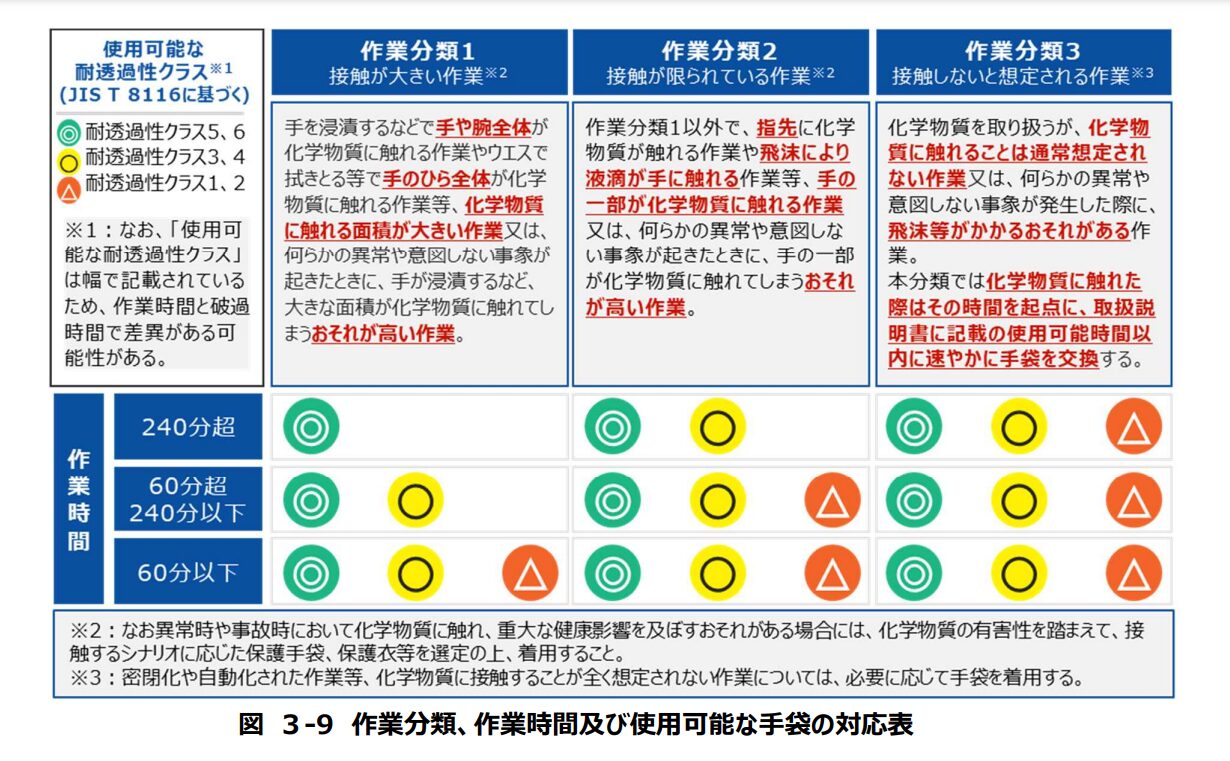

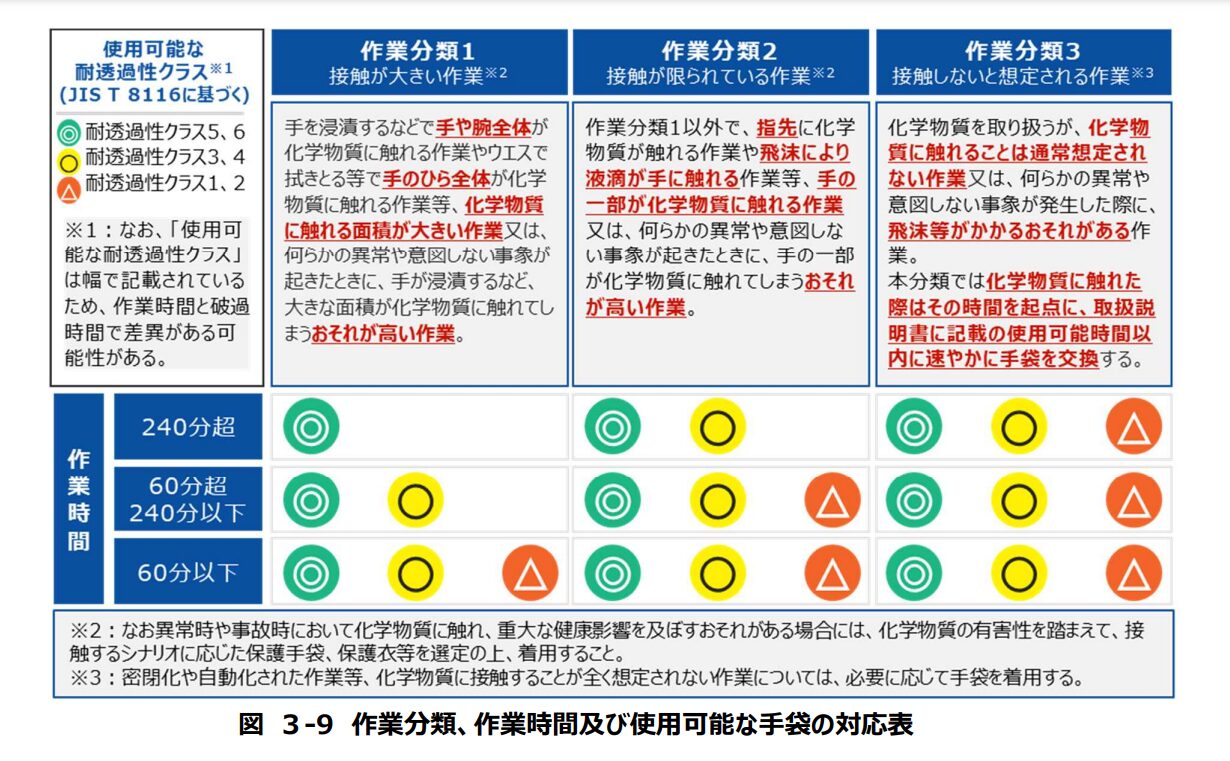

・「作業内容」(作業分類1:接触が大きい作業、作業分類2:接触が限られている作業、 作業分類3:接触しないと想定される作業)と「作業時間」(60分以下、60分超240分以下、240分超)のいずれに該当するか)を確認する。

手順2:化学防護手袋のスクリーニング

・作業で使用する化学物質の情報を検索する。

・化学防護手袋の材料ごとの透過性データを「参考資料 2 耐透過性能一覧表」で確認し、材料の候補を選定する。

手順3:手袋製品の性能確認

・材料名、化学防護手袋をキーワードにインターネットで検索する等して参考情報を確認、実際の製品を選択する。

・説明書等で製品の規格、材料、耐浸透性能、耐透過性能等に適しているかを確認する。

手順4(オプション):保護具メーカーへの問い合わせ

・必要に応じ、取扱物質、作業内容等を保護具メーカーへ連絡し、化学防護手袋の選定の助言を受ける(必須ではない)。

以下の手順1から4に従って適切な不浸透性の手袋を選定します

手順1:作業等の確認

作業や取扱物質について確認

● 取扱物質が皮膚等障害化学物質か

・取扱物質のSDSやメーカーのウェブサイトを確認し、 「15.適用法令」の表示に「皮膚等障害化学物質等」の記載の有無を確認する。

・SDSの危険有害性の区分を確認し「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、または「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかが区分1である場合は、「皮膚等障害化学物質等」に該当する。

・SDSの「15.運用法令」や有害性区分に該当する記載がない場合は、「3.組成、成分情報」の成分名を参考資料1※に掲載されている物質リストと照合し、該当の有無を確認すること。

参考資料1※

皮膚等障害化学物質および特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質のリスト

● 皮膚または皮膚を介して健康への影響がある皮膚等障害化学物質か

・成分の名称と参考資料1※の物質リストを照合し、皮膚刺激性有害物質または皮膚吸収性有害物質の欄に「●」の記載がある場合、皮膚または皮膚を介して健康への影響がある皮膚等障害化学物質と判断することができる。

・この場合、不浸透性の手袋などの保護具を着用しなければならない。

作業内容と時間を確認

化学物質が、誰に、どのような状況で付着する可能性があるかを確認する。以下の確認シート(例)を参考に確認のこと。

作業時間:

・作業時間に応じて、「60分以下」、「60分超240分以下」、「240分超」の3つのうちいずれに該当するか確認する。

※なお、作業時間は化学防護手袋を装着してから脱着するまでの時間。

作業内容に応じた作業分類:

・作業内容に応じて、通常時・異常時において、化学物質が皮膚へ付着する状況を考慮し、作業分類を行う。

・作業分類は、「作業分類1(接触が大きい作業)」、「作業分類2(接触が限られている作業)」、 「作業分類3(接触しないと想定される作業)」の3つがある。

手順2:化学防護手袋のスクリーニング

スクリーニング手順①、②に基づき使用可能な化学防護手袋の材料を確認します。

スクリーニング手順 ①: 使用可能な耐透過性クラスの確認

前項で確認した作業時間・内容に応じて、下表より使用可能な耐透過性クラスを確認する。

スクリーニング手順②:①で確認した耐透過性クラスを基に耐透過性能一覧表から使用可能な材料を確認。

• 耐透過性能一覧表(参考資料2※)で取扱物質を確認。

・耐透過性能一覧表から、取り扱う化学物質の情報を「CAS登録番号」もしくは「物質名称」で検索する。

※暫定版公表時点で確認中の情報については、「-」と記載している。

・スクリーニング手順①で確認した使用可能な耐透過性能を満たす材料を確認し、それらの材料を候補とし、公益社団法人 日本保安用品協会のHPの化学防護手袋取扱製品リストから、実際の製品を選択する。

手順3(手袋製品の性能確認)

化学防護手袋の説明書等で製品の具体的な性能を確認

• 材料名、化学防護手袋をキーワードにインターネットで検索する等して参考情報を確認。

• 説明書等で規格、材料、耐浸透性能、耐透過性能等に適しているかを確認。ただし、耐透過性能の情報がない場合は耐透過性能一覧表のデータにより選択して差し支えない。

手順4(保護具メーカーへの問い合わせ(オプション))

保護具メーカーへ必要な製品の情報を確認

• 必要に応じ、取扱物質、作業内容等を保護具メーカーへ連絡し、化学防護手袋の選定の助言を受ける(必須ではない)。

化学防護手袋の選定

化学防護手袋の選択・使用時の留意事項:

・化学防護手袋は、使用されている材料によって、防護性能、作業性、機械的強度等が変わるため、対象とする有害な化学物質を考慮して作業に適した手袋を選択する必要がある。

・化学防護手袋は「耐浸透性」「耐透過性」「耐劣化性」を考慮して選択する必要があります。

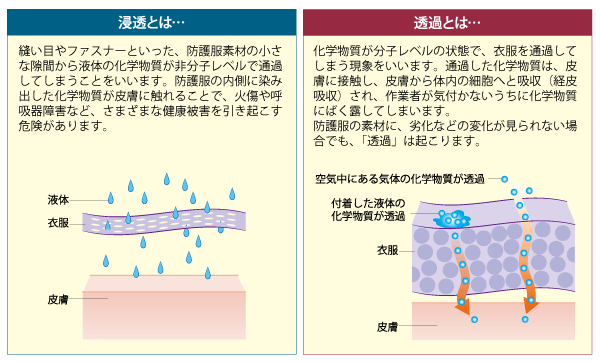

浸透、透過、劣化とは:

・「浸透」とは、JIS T 8116 (化学防護手袋)において、「化学防護手袋の開閉部、縫合部、多孔質材料及びその他の不完全な部分などを通過する化学物質の流れ」と定義される。例えば、手袋の縫合部が適切に縫合されていない場合、その部分から化学物質が手袋内に入り込むが、こうした現象を浸透という。

・「透過」とは、JIS T 8116(化学防護手袋)において、「材料表面に接触した化学物質が、吸収され、内部に分子レベルで拡散を起こし、裏面から離脱する現象」と定義されている。

手袋表面に化学物質が付着した直後は手袋内に化学物質は入りこまないが、時間の経過とともに分子レベルで内部に入り込み、その量は時間の経過とともに増大する。

・「劣化」とは、JIS T 8116 (化学防護手袋)において、「化学物質との接触によって、化学防護手袋材料の 1 種類以上の物理的特性が悪化する現象」と定義されている。使用する化学物質と手袋の組み合わせによっては、手袋が劣化してしまい使用できない場合がある。

透過と浸透

「透(とお)過は通(とお)り抜ける」

耐浸透性について

・「浸透」とは、JIS T 8116 において、「化学防護手袋の開閉部、縫合部、多孔質材料及びその他の不完全な部分などを通過する化学物質の流れ」と定義される。例えば、手袋の縫合部が適切に縫合されていない場合、その部分から化学物質が手袋内に入り込むが、こうした現象を浸透という。

手袋の浸透については、手袋メーカーによる抜取検査結果から、不良品率の上限を表す品質許容水準(AQL)に基づき、製品の品質として分類される。手袋を使用する際には、こうした品質水準が明示されており、信頼できる製品であるかを確認することが重要である。また、手袋の使用前には傷や穴が空いていないかを確認するため、手袋の内側に空気を入れて塞ぎ、吹き込み、漏れがないかを確認することも有効である。

耐浸透性の分類

品質検査における抜き取り検査で許容し得ると決められた不良率の上限の値である品質許容基準[AQL:検査そのものの信頼性を示す指標で数値が小さいほど多くの抜き取り数で検査されたことを示す]を指標に、耐浸透性を クラス1(品質許容水準[AQL]0.65)からクラス4(品質許容水準[AQL]4.0)の4つのクラスに区分している

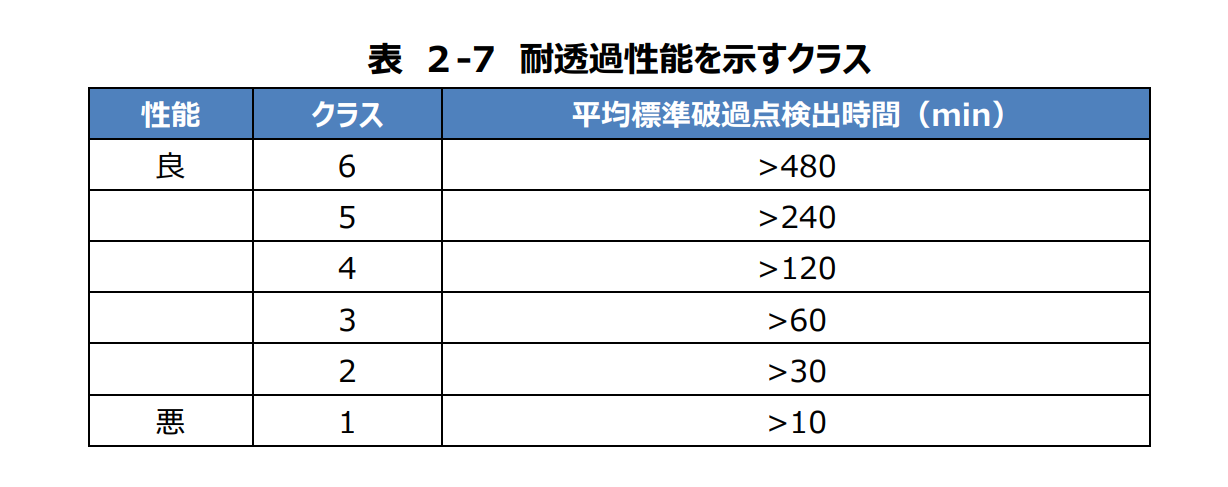

耐透過性について

・「透過」とは、JIS T 8116(化学防護手袋)において、「材料表面に接触した化学物質が、吸収され、内部に分子レベルで拡散を起こし、裏面から離脱する現象」と定義されている。

手袋表面に化学物質が付着した直後は手袋内に化学物質は入りこまないが、時間の経過とともに分子レベルで内部に入り込み、その量は時間の経過とともに増大する。

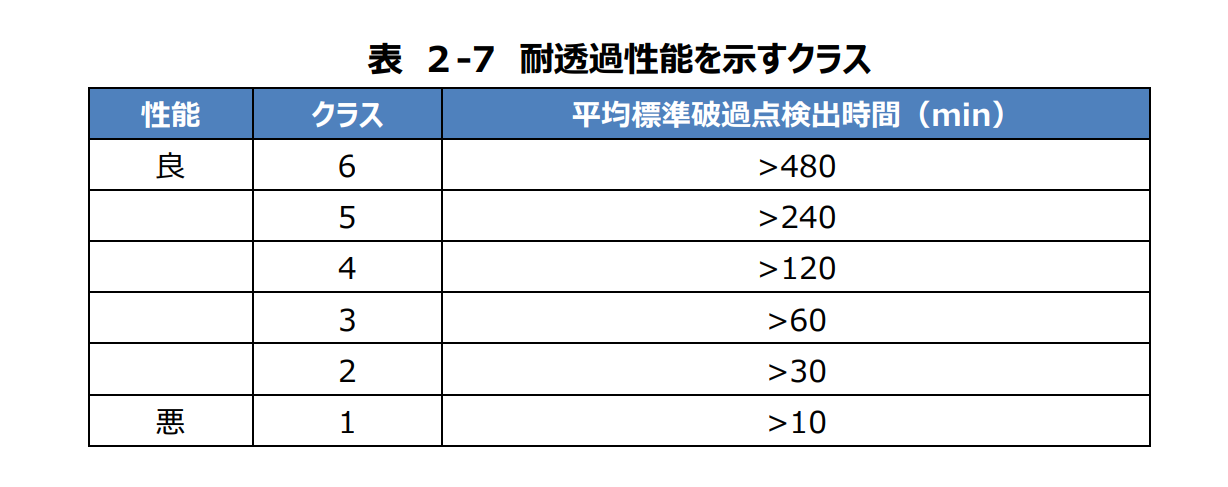

耐透過性の分類

試験化学物質に対する平均標準破過点検出時間を指標として、耐透過性を、「クラス1」(平均標準破過点検出時間10分以上)から「クラス6」(平均標準破過点検出時間480分以上)の6つのクラスに区分しています。数字が大きいほど、耐透過性が優れており、長く使用できることを示します。

耐劣化性について

・「劣化」とは、JIS T 8116 において、「化学物質との接触によって、化学防護手袋材料の 1 種類以上の物理的特性が悪化する現象」と定義されている。使用する化学物質と手袋の組み合わせによっては、手袋が劣化してしまい使用できない場合がある。

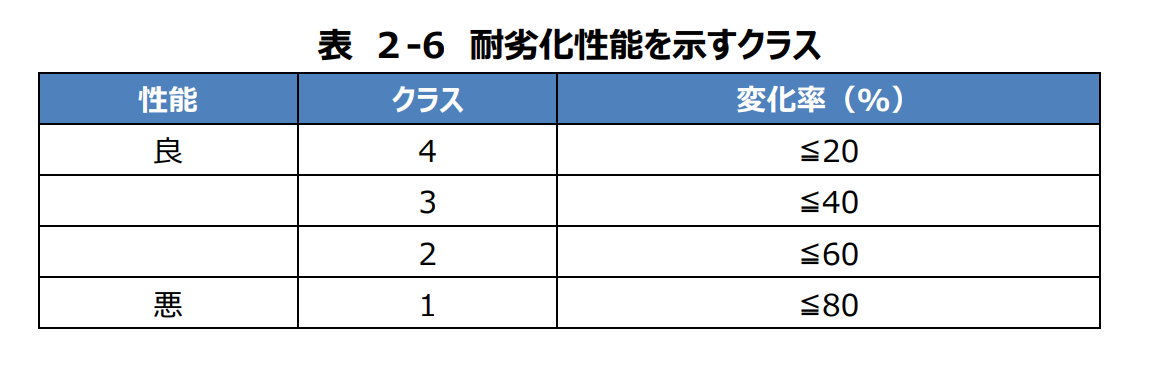

劣化の程度については、試験片を対象となる化学物質の液に 1 時間浸し、100 mm/min の速度で突刺強さ試験を行い、セル付動力計によって突刺し時の応力の変化率より分類され、変化率の数字が少ないほど耐劣化性能に優れていることを示している。

使用前に、こうした情報を確認することが重要である。なお、耐劣化性は任意の項目であるとともに、耐劣化性の評価は、試験材料、試験装置に応じ、突刺強さのほか、引張強さ又は引裂強さで評価を行っても良いとされている。

耐劣化性の分類

耐劣化性試験で、試験した各化学物質に対する物理性能の変化率から、耐劣化性をクラス1(変化率80%以下)からクラス4(変化率20%以下)の4つのクラスに区分されている。

作業分類、作業時間及び使用可能な手袋の対応表

化学防護手袋の使用上の留意事項

① 化学防護手袋の着用の都度、予め 傷、孔あき、亀裂等の外観上の問題がないことを確認させ、手袋の

内側に空気を吹き込む等で孔あきがないことを確認させること。

② 取扱説明書等に掲載されている耐透過性クラス等を参考に、作業に余裕のある使用可能時間を予め設

定、その設定時間を限度に化学防護手袋を使用させること。化学防護手袋に付着した化学物質は透過が

進行し続けるので、作業を中断しても使用可能時間は延長させないこと。また、乾燥、洗浄等を行っても化学

防護手袋の内部に侵入している化学物質は除去できないので、使用可能時間を超えた化学防護手袋は再

使用させないこと。

③ 強度の向上等のためにその他の手袋とあわせて二重装着した場合でも、化学防護手袋は使用可能時間

の範囲で使用させること。

④ 化学防護手袋を脱ぐときは、付着している化学物質が身体に付着しないよう、できるだけ化学物質の付着

面が内側になるように外し、その化学物質のSDS等に従って適切に廃棄させること。

化学防護手袋の保守管理上の留意事項

化学防護手袋の保守管理上の留意事項:

① 予備の手袋を常時備え付ける【保護具着用管理責任者】

手袋は状況によって、穴が空いてしまう等で使用不能になる可能性もある。そのため、保護具着用管理責任者は、事業場に備え付けてある保護具の在庫を定期的に確認し、定数より多く用意する必要がある。手袋製品の使用時間は、製品により性能の保証されている時間(480 分)以内とすること。

② 新鮮な環境で保管する【保護具着用管理責任者、作業者】

手袋は周囲の環境によって、性能に影響を受けることがある。例えば、湿気の高いところに保管してあると、手袋が次第に劣化してしまい、性能低下を引き起こしてしまうことがある。そのため、乾燥した状態で保管することが必要である。なお、使用中の手袋は、有害化学物質の存在しない、高温多湿を避けた新鮮な空気環境中にて保管する。

コメント