「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(リスクアセスメント指針)

「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」(平成 27 年9月 18 日基発 0918 第3号)

リスクアセスメントをやってみよう 危険性又は有害性等の調査等に関する指針

リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)とは

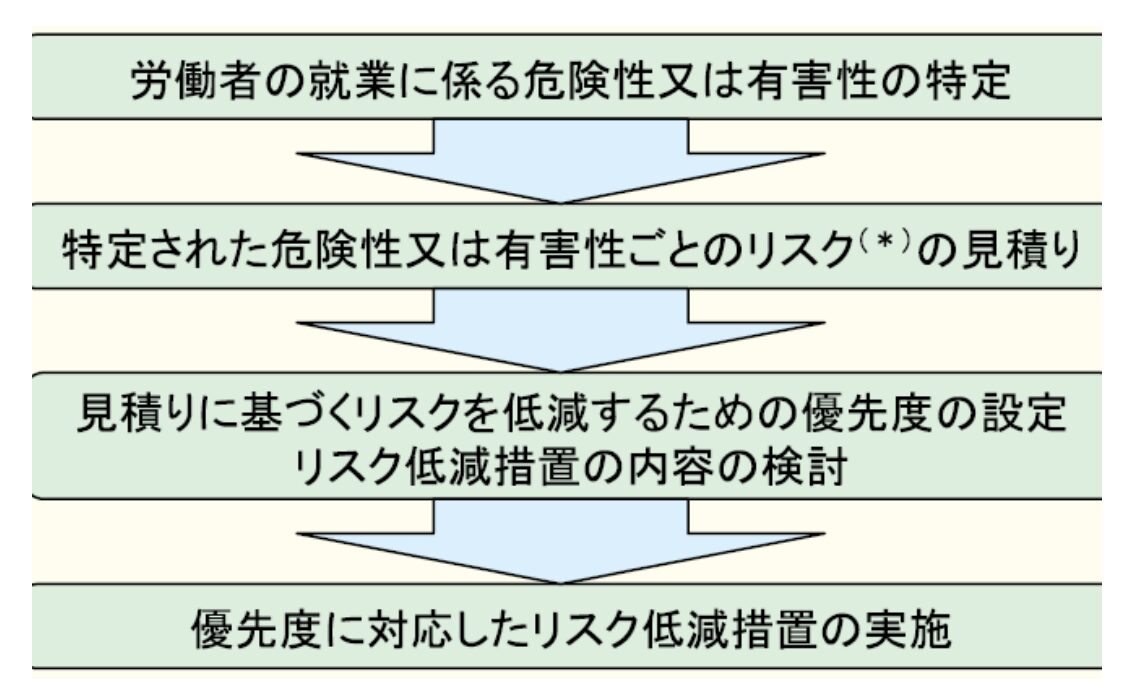

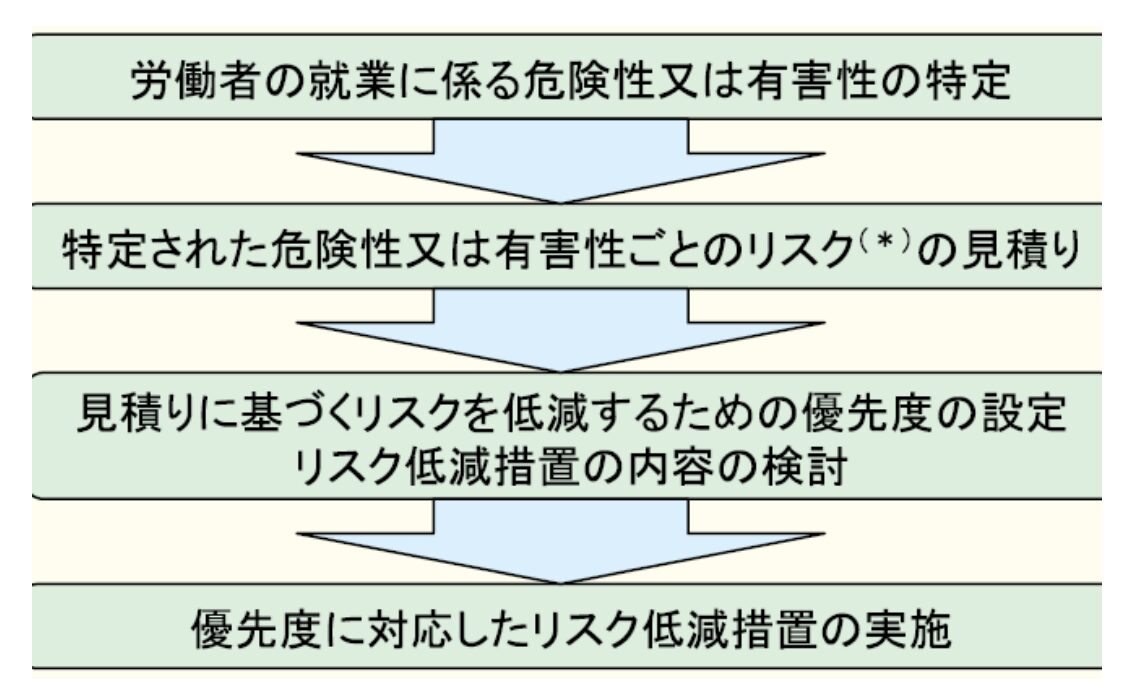

「リスクアセスメント(危険性又は有害性等の調査)」とは、労働者の就業に係る危険性または有害性の特定、特定された危険性または有害性ごとのリスクの見積り、見積もりに基づくリスクを低減するための優先度の設定、リスク低減措置の内容の検討、の一連の手順をいい、事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を講じる必要があります。

なぜリスクアセスメントが必要か

・従来の労働災害防止対策は、発生した労働災害の原因を調査し、類似災害の再発防止対策を確立し、各職場に徹底していくという手法が基本でしたが、災害が発生していない職場であっても作業の潜在的な危険性や有害性は存在しており、これが放置されると、いつかは労働災害が発生する可能性がありました。

・技術の進展等により、多種多様な機械設備や化学物質等が生産現場で用いられるようになり、その危険性や有害性が多様化してきました。

・これからの安全衛生対策は、自主的に職場の潜在的な危険性や有害性を見つけ出し、事前に適確な安全衛生対策を講ずることが不可欠であり、これに応えたのが職場のリスクアセスメントです。

リスクアセスメントが必要な時(リスクアセスメントの実施時期)

(セミナー)

• 建築物を設置し、移転し、変更し、又は解体する時

• 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更する時

• 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更する時

• リスクに変化が生じ、または生じるおそれがある時

• 労働災害が発生した場合であって過去のリスクアセスメントの内容に問題がある場合

• 機械設備等の経年劣化、労働者の入れ替わり

• 新たな安全衛生の知見の集積があった場合

リスクアセスメントの基本的な手順

事業者は、調査及びその結果に基づく措置(以下「調査等」という。)として、次に掲げる事項を実施するものとする。

リスクアセスメントの手順:

① 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定

② 特定された危険性又は有害性ごとのリスクの見積り

③ 見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定、リスク低減措置の内容の検討

④ 優先度に対応したリスク低減措置の実施

(※)リスクとは、特定された危険性や有害性によって生じるおそれのある負傷または疾病の重篤度と発生する可能性の度合を組み合わせたもの

4 実施体制等

(1)事業者は、次に掲げる体制で調査等を実施するものとする。

ア 総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者(事業場トップ)に調査等の実施を統括

管理させること。

イ 事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させること。

ウ 安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。)の活用等を通じ、

労働者を参画させること。

エ 調査等の実施に当たっては、作業内容を詳しく把握している職長等に危険性又は有害性の特定、

リスクの見積り、リスク低減措置の検討を行わせるように努めること。

オ 機械設備等に係る調査等の実施に当たっては、当該機械設備等に専門的な知識を有する者を参

画させるように努めること

(2)事業者は、(1)で定める者に対し、調査等を実施するために必要な教育を実施するものとする。

7 情報の入手

(1)事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。

入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係

る資料等も含めるものとする。

ア 作業標準、作業手順書等

イ 仕様書、化学物質等安全データシート(MSDS)等、使用する機械設備、材料等に係る危険性又

は有害性に関する情報

ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の環境に関する情報

エ 作業環境測定結果等

オ 混在作業による危険性等、複数の事業者が同一の場所で作業を実施する状況に関する情報

カ 災害事例、災害統計等

キ その他、調査等の実施に当たり参考となる資料等

(2)事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

ア 新たな機械設備等を外部から導入しようとする場合には、当該機械設備等のメーカーに対し、

当該設備等の設計・製造段階において調査等を実施することを求め、その結果を入手すること。

イ 機械設備等の使用又は改造等を行おうとする場合に、自らが当該機械設備等の管理権原を有し

ないときは、管理権原を有する者等が実施した当該機械設備等に対する調査等の結果を入手する

こと。

ウ 複数の事業者が同一の場所で作業する場合には、混在作業による労働災害を防止するために元

方事業者が実施した調査等の結果を入手すること。

エ 機械設備等が転倒するおそれがある場所等、危険な場所において、複数の事業者が作業を行う

場合には、元方事業者が実施した当該危険な場所に関する調査等の結果を入手すること。

9 リスクの見積り

9(1) リスクの見積り

事業者は、リスク低減の優先度を決定するため、次に掲げる方法等により、危険性又は有害性により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。ただし、化学物質等による疾病については、化学物質等の有害性の度合及びばく露の量をそれぞれ考慮して見積もることができる。

ア リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又はリスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮する方法。具体的には、次に掲げる方法があること。

(ア) 発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ発生可能性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法

(イ) 発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等してリスクを見積もる方法

(ウ) 発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していくことによりリスクを見積もる方法

(エ) ILOの化学物質リスク簡易評価法(コントロール・バンディング)等を用いてリスクを見積もる方法

(オ) 化学プラント等の化学反応のプロセス等による災害のシナリオを仮定して、その事象の発生可能性と重篤度を考慮する方法

イ 当該業務に従事する労働者がリスクアセスメント対象物にさらされる程度(ばく露の程度)及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法。具体的には、次に掲げる方法があること。

(ア) 管理濃度が定められている物質については、作業環境測定により測定した当該物質の第一評価値を当該物質の管理濃度と比較する方法

(イ) 濃度基準値が設定されている物質については、個人ばく露測定により測定した当該物質の濃度を当該物質の濃度基準値と比較する方法

(ウ) 管理濃度又は濃度基準値が設定されていない物質については、対象の業務について作業環境測定等により測定した作業場所における当該物質の気中濃度等を当該物質のばく露限界と比較する方法

(エ) 数理モデルを用いて対象の業務に係る作業を行う労働者の周辺のリスクアセスメント対象物の気中濃度を推定し、当該物質の濃度基準値又はばく露限界と比較する方法

(オ) リスクアセスメント対象物への労働者のばく露の程度及び当該物質による有害性の程度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめばく露の程度及び有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法

ウ ア又はイに掲げる方法に準ずる方法。具体的には、次に掲げる方法があること。

(ア) リスクアセスメント対象物に係る危険又は健康障害を防止するための具体的な措置が労働安全衛生法関係法令(主に健康障害の防止を目的とした有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省

令第38号)及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の規定並びに主に危険の防止を目的とした令別表第1に掲げる危険物に係る安衛則の規定)の各条項に規定されている場合に、当該規定を確認する方法

(イ) リスクアセスメント対象物に係る危険を防止するための具体的な規定が労働安全衛生法関係法令に規定されていない場合において、当該物質のSDSに記載されている危険性の種類(例えば「爆発物」など)を確認し、当該危険性と同種の危険性を有し、かつ、具体的措置が規定されている物に係る当該規定を確認する方法

(ウ) 毎回異なる環境で作業を行う場合において、典型的な作業を洗い出し、あらかじめ当該作業において労働者がばく露される物質の濃度を測定し、その測定結果に基づくリスク低減措置を定めたマニュアル等を作成するとともに、当該マニュアル等に定められた措置が適切に実施されていることを確認する方法

(2) 事業者は、(1)のア又はイの方法により見積りを行うに際しては、用いるリスクの見積り方法に応じて、7で入手した情報等から次に掲げる事項等必要な情報を使用すること。

ア 当該リスクアセスメント対象物の性状

イ 当該リスクアセスメント対象物の製造量又は取扱量

ウ 当該リスクアセスメント対象物の製造又は取扱い(以下「製造等」という。)に係る作業の内容

エ 当該リスクアセスメント対象物の製造等に係る作業の条件及び関連設備の状況

オ 当該リスクアセスメント対象物の製造等に係る作業への人員配置の状況

カ 作業時間及び作業の頻度

キ 換気設備の設置状況

ク 有効な保護具の選択及び使用状況

ケ 当該リスクアセスメント対象物に係る既存の作業環境中の濃度若しくはばく露濃度の測定結果又は生物学的モニタリング結果

(3)事業者は、(1)のアの方法によるリスクの見積りに当たり、次に掲げる事項等に留意するものとする。

ア 過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。

イ 負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること。

ウ リスクアセスメントの対象の業務に従事する労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮することが望ましいこと。

(4) 事業者は、一定の安全衛生対策が講じられた状態でリスクを見積もる場合には、用いるリスクの見積り方法における必要性に応じて、次に掲げる事項等を考慮すること。

ア 安全装置の設置、立入禁止措置、排気・換気装置の設置その他の労働災害防止のための機能又は方策(以下「安全衛生機能等」という。)の信頼性及び維持能力

イ 安全衛生機能等を無効化する又は無視する可能性

ウ 作業手順の逸脱、操作ミスその他の予見可能な意図的・非意図的な誤使用又は危険行動の可能性

エ 有害性が立証されていないが、一定の根拠がある場合における当該根拠に基づく有害性

リスク低減措置の検討及び実施

10 リスク低減措置の検討及び実施

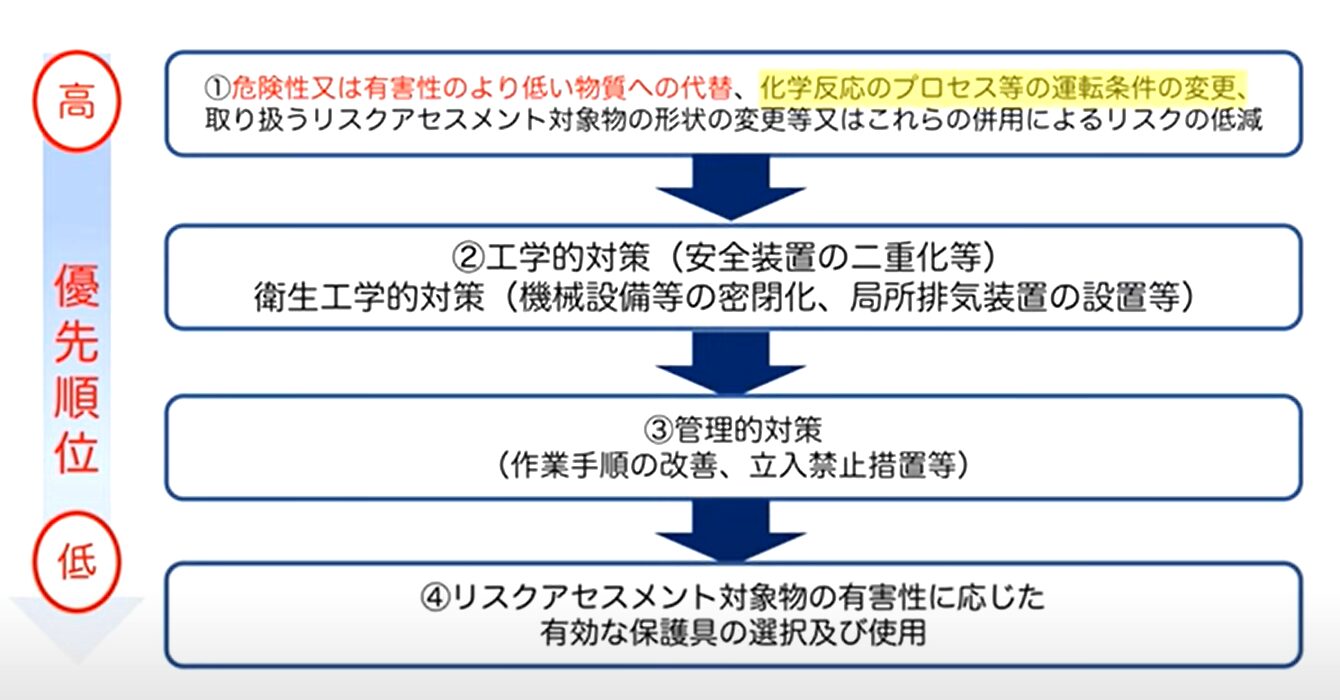

化学物質に対するリスク低減措置の優先順位

・事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、法令に定められた措置以外の措置にあっては、リスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること。

・この順番は、より信頼性が高いリスク低減措置から順番に実施するとよいことを意味している。

化学物質に対するリスク低減措置の優先順位:

⓪ 法令に定められた事項がある場合にはそれを必ず実施する:

① 本質安全対策:

・危険性又は有害性のより低い物質への代替

・化学反応のプロセス等の運転条件の変更

・取り扱う化学物質等の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減

② 工学的対策、衛生工学的対策:

・化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策

・又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策

③ 管理的対策:

・作業手順の改善(より発散しにくい作業方法を取り入れる、使用温度を下げる、使用量を減らす等)

・立入禁止措置

・正しい取扱いの方法や、化学物質の有害性についての労働者への教育訓練

④ 個人用保護具の使用:

・化学物質等の有害性に応じた有効な保護具の使用

保護具によらない方法を優先させるべき理由

・保護具は、現に有害要因が存在している場合に、その有害要因から労働者の身を守るためのものである。

・現実には、保護具の不適切な管理や不適切な使用、また保護具の着用そのものを忘れることなどにより、有害要因に接触するおそれをなくすことはできない。

・そのため、有害要因そのものをなくしたり人と接触する機会をなくしたりする本質安全化や、安全装置・設備によって有害要因に人が近づくことを防止する工学的対策の方が望ましい。

(1) 事業者は、法令に定められた措置がある場合にはそれを必ず実施するほか、法令に定められた措置がない場合には、次に掲げる優先順位でリスクアセスメント対象物に労働者がばく露する程度を最小限度とすることを含めたリスク低減措置の内容を検討するものとする。ただし、9(1)イの方法を用いたリスクの見積り結果として、労働者がばく露される程度が濃度基準値又はばく露限界を十分に下回ることが確認できる場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、追加のリスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えないものであること。

ア 危険性又は有害性のより低い物質への代替、化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱うリスクアセスメント対象物の形状の変更等又はこれらの併用によるリスクの低減

イ リスクアセスメント対象物に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又はリスクアセスメント対象物に係る機械設備等の密閉化、局所排気装置の設置等の衛生工学的対策

ウ 作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策

エ リスクアセスメント対象物の有害性に応じた有効な保護具の選択及び使用

(2) リスク低減措置の内容の検討に当たっては、より優先順位の高い措置を実施することにした場合であって、当該措置により十分にリスクが低減される場合には、当該措置よりも優先順位の低い措置の検討まで要するものではないこと。また、リスク低減に要する負担がリスク低減による労働災害防止効果と比較して大幅に大きく、両者に著しい不均衡が発生する場合であって、措置を講ずることを求めることが著しく合理性を欠くと考えられるときを除き、可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を実施する必要があるものとする。

(3) 死亡、後遺障害又は重篤な疾病をもたらすおそれのあるリスクに対して、適切なリスク低減措置の実施に時間を要する場合は、暫定的な措置を直ちに講ずるほか、(1)において検討したリスク低減措置の内容を速やかに実施するよう努めるものとする。

(4) リスク低減措置を講じた場合には、当該措置を実施した後に見込まれるリスクを見積もることが望ましいこと。

職場のリスクの見積もり(職場のリスクアセスメント)の方法

化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

・発生可能性及び重篤度を考慮して行うリスクの見積りでは、それぞれは必ずしも数値化する必要はなく、相対的な分類でも差し支えない。

・リスクの見積りにおいては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること。

職場のリスクの見積もり(職場のリスクアセスメント)の方法:

9 リスクの見積り

(1)事業者は、リスク低減の優先度を決定するため、次に掲げる方法等により、危険性又は有害性により発生するおそれのある負傷又は疾病の重篤度及びそれらの発生の可能性の度合をそれぞれ考慮して、リスクを見積もるものとする。ただし、化学物質等による疾病については、化学物質等の有害性の度合及びばく露の量をそれぞれ考慮して見積もることができる。

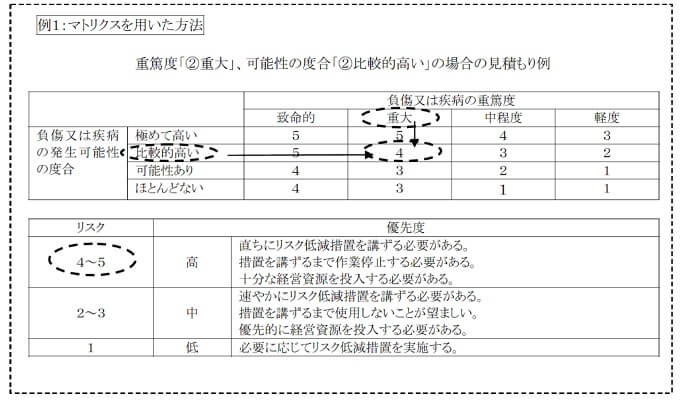

ア 負傷又は疾病の重篤度とそれらが発生する可能性の度合を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ重篤度及び可能性の度合に応じてリスクが割り付けられた表を使用してリスクを見積もる方法(マトリクス法)

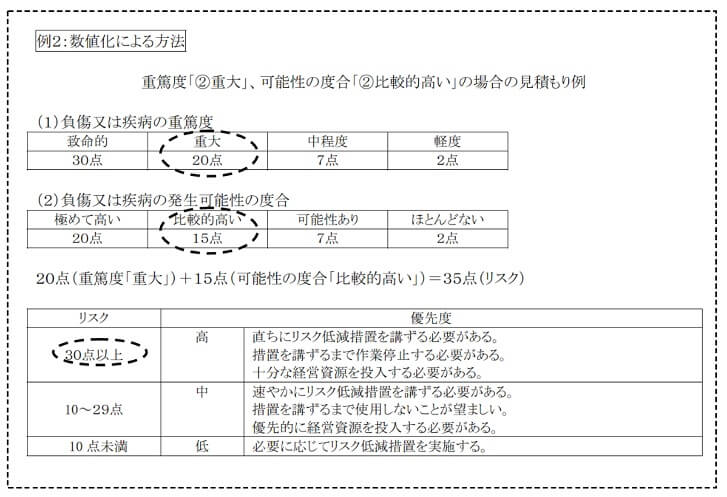

イ 負傷又は疾病の発生する可能性とその重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等してリスクを見積もる方法(数値化法)

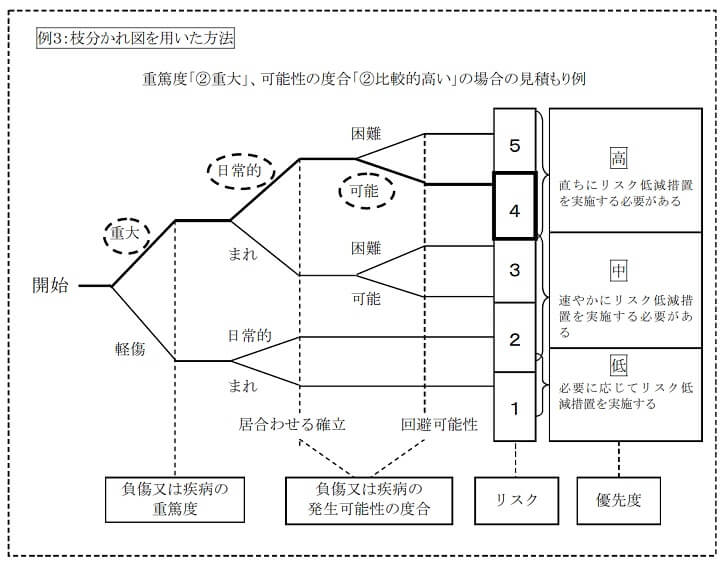

ウ 負傷又は疾病の重篤度及びそれらが発生する可能性等を段階的に分岐していくことによりリスクを見積もる方法(枝分かれ図を用いた方法)

職場のリスクの見積もり(職場のリスクアセスメント)の方法:

「マトリクス法」「数値化法」「枝分かれ図を用いた方法」の3つがある。

リスクの見積もりの方法:① マトリクス法

・「負傷又は疾病の重篤度」と「負傷又は疾病の発生可能性の度合」を相対的に尺度化し、それらを横軸と縦軸とし、あらかじめ重篤度及び可能性の度合に応じてリスクが割り付けられた表を使用して5段階でリスクを見積もる方法

・リスク4~5は「高リスク」、リスク2~3は「中リスク」、リスク1は「低リスク」と判定。

リスクの見積もりの方法:② 数値化法

・「負傷又は疾病の重篤度」と「負傷または疾病の発生可能性の度合」を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算してリスクを見積もる方法。

リスクの見積もりの方法:③ 枝分かれ図を用いた方法

・「負傷又は疾病の重篤度」及び「負傷又は疾病の発生可能性の度合」等を段階的に分岐していくことによりリスクを見積もる方法

リスクアセスメントの結果等の周知

(安衛則第34条の2の8)

・危険性又は有害性等の調査を実施したときは、当該調査対象物の名称、当該業務の内容、当該調査の結果及び当該調査の結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容を労働者に周知しなければならない。

周知する方法

ア 各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること

イ 書面を労働者に交付すること

ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

コメント