乳がんについて(人間ドック専門医試験)

乳がん:

・乳がん対策型検診の対象者は40歳以上である。

・乳がん対策型検診の検診項目は「問診およびX線検査(マンモグラフィ検査)」であり、視触診は推奨されず、仮に視触診を実施する場合はX線検査と併用することとされている。

・40歳代の視触診とマンモグラフィの併用による乳がん検診には死亡率減少効果があるとする、我が国では40歳代に対してマンモグラフィ導入を検討すべきであるとされている。

・我が国のマンモグラフィ健診によるおける利益は、40歳以上において被ばくのリスクを大幅に上回り、正当性の条件を満たしている。

・50歳以上では、視触診とマンモグラフィの併用による乳がん検診には死亡率減少効果があるとする十分な根拠があるとされている。

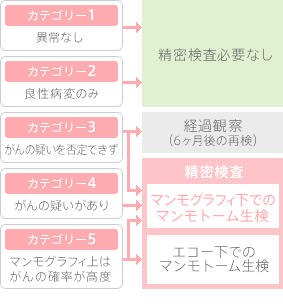

・マンモグラフィのカテゴリー分類は所見の評価と方針決定に有用である

・乳がんの危険因子:

喫煙、放射線被爆、早い初経年齢、遅い閉経年齢、高齢初産、脂肪摂取、出産経験なし、アルコール飲料摂取、BRCA1or2遺伝子変異(この変異を持つ女性の生涯の乳がん発症率は90%近くに達する)

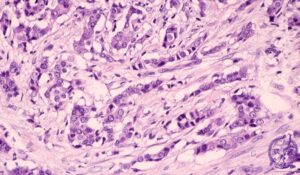

・乳がんの組織型のうち最多のものは硬性型浸潤性乳管癌である。乳管の外側へ散らばるように発育していくタイプのがんである。

マンモグラフィー:

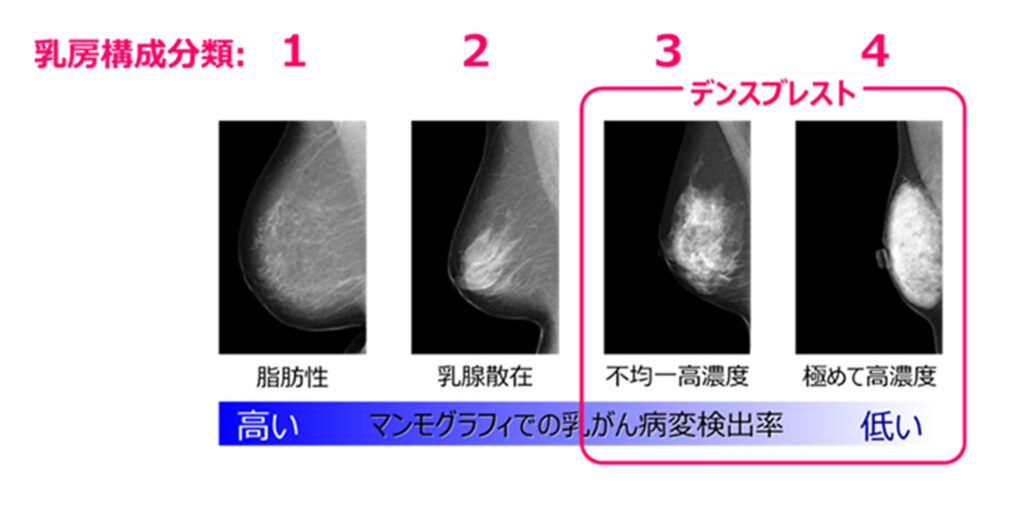

・マンモグラフィ検査における乳房構成とは、乳房内の乳腺組織と脂肪組織の割合や分布のことを指します。マンモグラフィでは乳腺組織は白く、脂肪組織は黒く映るため、白い部分が多いほど乳腺濃度が高いことを意味します。乳房構成は以下の4つのカテゴリーに分類されます。

-

脂肪性:乳房のほとんどが脂肪組織で、マンモグラフィでは乳房全体が黒く映ります。

-

乳腺散在:脂肪組織の中に乳腺が散在し、黒と白が混在。黒い部分が多め。

-

不均一高濃度:乳腺組織が多く、白い部分が比較的多く映ります。

-

極めて高濃度:乳腺組織がほぼ占めており、乳房全体が白く映る。

・不均一高濃度と極めて高濃度を合わせて「高濃度乳房(デンスブレスト)」と呼びます。高濃度乳房は乳腺組織が多いため、がんなどの病変が白く映る乳腺の影に隠れやすく、検出が難しいことがあります。そのため、高濃度乳房では追加検査(超音波検査など)が勧められます.

危険因子

乳がんのリスクファクター:

・喫煙

・放射線被曝

・早い初経年齢

・遅い閉経年齢

・高齢初産

・出産経験なし

・脂肪摂取

・アルコール飲料接種

・BRCA1or2遺伝子変異

腫瘍マーカー

CA15-3(ヒト乳脂肪球膜に対するモノクローナル抗体)

乳がん検診

対象、項目

・40歳以上

・問診およびX線検査(マンモグラフィー)

マンモグラフィー

・40歳代、50歳以上に対するマンモグラフィーは死亡率を減少させる

カテゴリー分類

カテゴリー1:異常なし

カテゴリー2:良性病変のみ

カテゴリー3:がんを否定できず(がんの確率は2〜10%)

カテゴリー4:がん疑い(がんの確率は30〜50%)

カテゴリー5:マンモグラフィ上はがん(がんの確率はほぼ100%)

※ 乳がんが疑われるのはカテゴリー3以上です。カテゴリー3以上の判定を受けた方は、「精密検査」を行う必要があります。

非浸潤がんと浸潤がん

・乳がんは「非浸潤がん」と「浸潤がん」とに大きく分けられます。

・「非浸潤がん」は、乳がん全体の約20%を占めています。非浸潤がんは、Ductal carcinoma in situ(DCIS)と呼ばれるStage(ステージ)0の乳がんであります。

・この乳がんは、乳管や小葉の中にがん細胞がとどまっている段階なので、転移をすることはほとんどないと考えられています。適切な治療を行えば、局所の治療(手術)だけで、ほぼ100%治ります。

・「浸潤がんは」、乳がん全体の約80%を占めています。浸潤がんは、がん細胞が乳管外に広がっていく段階で、周囲の血管やリンパ管にがん細胞が入り込んでいくために、がん細胞が全身を巡ってる状態(微小転移の存在)が想像できます。

・「浸潤がん」では、局所の治療(手術)に加えて、こうした微小転移を体から消失させるための全身の薬物治療が必要になってきます。

非浸潤性乳管癌

・非浸潤性で、乳管の内膜に異常細胞が認められる乳癌。

・血性の異常分泌を認める。

・異常細胞は乳管以外の組織へは拡がらない。

・分泌液のCEA高値

・マンモグラフィで腫瘤陰影は認めないが、区域性の石灰化病変を認める。

コメント