医師の働き方改革

医師の時間外労働の上限規制:

・医師の時間外労働に対しては、業務の特殊な性質から、時間外・休日労働の上限が複数設定されています。

・医師の時間外労働規制について、各医療機関や医師の状況に応じて大きく3つ(細分化した場合は5つ)の基準が定められている。

全水準共通

36協定で締結できる時間数の上限

・通常の時間外労働(休日労働を含まない):月45時間以下、年360時間以下

・「臨時的な必要のある場合」(休日労働を含む):月100時間未満

・36協定によっても超えられない時間外労働の上限時間(休日労働を含む):月100時間未満

・面接指導、必要に応じた就業上の措置:義務(時間外労働が月100時間以上となる場合)

A水準:

原則、すべての医療機関

<36協定で締結できる時間数の上限>

・「臨時的な必要のある場合」(休日労働を含む):年960時間以下

・36協定によっても超えられない時間外労働の上限時間(休日労働を含む):年960時間以下

・連続勤務時間制限(28時間):努力義務

・勤務間インターバル(9時間以上):努力義務

B水準・連携B水準

B水準:三次救急や救急搬送の多い二次救急指定病院、がん拠点病院など

連携B水準:医師の派遣を通じて地域医療を確保するために必要な役割を持つ特定の医療機関

<36協定で締結できる時間数の上限>

・「臨時的な必要のある場合」(休日労働を含む):年1860時間以下

・36協定によっても超えられない時間外労働の上限時間(休日労働を含む):年1860時間以下

・連続勤務時間制限(28時間):義務

・勤務間インターバル(9時間以上):義務

C-1水準・C-2水準

C-1水準:初期研修医、専門医取得を目指す専攻医を雇用している医療機関

C-2水準:特定高度技能獲得を目指す医籍登録後の臨床従事6年目以降の医師を雇用する医療機関

・「臨時的な必要のある場合」(休日労働を含む):年1860時間以下

・36協定によっても超えられない時間外労働の上限時間(休日労働を含む):年1860時間以下

・連続勤務時間制限(28時間):義務

・勤務間インターバル(9時間以上):義務

※

医師の働き方改革における最大の目的は労働時間短縮のため、A水準を守ることが原則となります。あくまでB水準、C水準は例外です。また、A水準はその医療機関のすべての医師に適用されますが、B水準とC水準は業務上必要な場合のみ適用されます。

B水準・連携B水準は2035年度で廃止に:

先に紹介した水準のうち、B水準・連携B水準については2035年度に廃止することが決まっています。一方で、識者のあいだでは本当に2035年度で廃止できるのか、医師の働き方改革をより迅速に進めるために前倒しで廃止すべきなどといった声が上がっており、今後も議論が続くとみられます。

・36協定を結んだ場合の上限は、年間960時間が基本です。ただし、救急医療や地域医療の確保、高度な技能の修得などを目的とする場合、年間1,860時間までの時間外労働が可能となる枠組みが設けられています。

・各医療機関はこれらを踏まえて協定を協議し、36協定を再締結する必要があります。

・また、月100時間以上の時間外・休日労働を行う医師に対しては、健康確保のための追加的健康確保措置を講じなければなりません。

特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)

・特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、

A水準、連携B水準:年960時間(休日労働含む)

B水準、C水準:年1,860時間(休日労働含む)

となります。

・なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、

A水準:年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある)

B・連携B水準・C水準:年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある)

とする必要があります。

長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組み

長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組み:

追加的健康確保措置:

・B水準、連携B水準、C-1水準、C-2水準が適用される医師は、年間の時間外・休日労働時間の上限が1860時間となり、非常に長い時間の時間外・休日労働が可能です。このため、こうした医師の健康を確実に確保する観点から、長時間労働を行う医師に対する面接指導や、勤務間インターバルの確保(例:始業から24時間以内に9時間の連続した休息を確保する等)、面接指導実施医師による面接指導といった追加的健康確保措置が、医療機関の管理者に義務付けられれています。

・特に、長時間労働を行う医師に対する面接指導について、診療に従事する医師を雇用する医療機関の管理者は、時間外・休日労働時間が月100時間以上になると見込まれる医師に対して、健康確保のための「面接指導実施医師による面接指導」を実施しなければなりません。

・この面接指導は、A 、B、連携B、C-1、C-2水準が適用される医師すべてが対象となります。

・また、当該面接指導を実施する医師(面接指導実施医師)は、面接指導に必要な知見に係る研修(面接指導実施医師養成講習会)を受講し、修了することが求められています。

・勤務間インターバルについては、B水準、C水準に該当する医療機関では義務であり、A水準の医療機関では努力義務となっており、勤務日において最低限必要な睡眠(1日6時間程度)を確保し、1日。2日単位で確実に疲労を回復していくべきとの発想に立ち、9時間のインターバルの確保が求められている。

追加的健康確保措置の内容:

追加的健康確保措置①:

28時間までの連続勤務時間制限、9時間以上の勤務間インターバル、代償休息

追加的健康確保措置②:

面接指導実施医師による面接指導と必要に応じた就業上の措置(勤務停止など)等

医師の働き方改革における「連続勤務時間制限」とは

当直明けの連続勤務時間は、前日の勤務開始から「28時間まで」

・追加的健康確保措置の一つである連続勤務時間制限は、当直明けに連続して働く場合の労働時間を、前日の勤務開始から28時間までに制限するものです。

・医療法において、病院の管理者は 医師に宿直をさせることが義務付けられています。このことから、宿直勤務中の医師は十分な睡眠が確保できないケースも少なくありません。そのような勤務後に、医師がまとまった休息を取れるようにすることを目的としています。

・具体的には、「朝8時」に出勤後 当直に入った場合、翌日勤務することができるのは「昼12時まで」となります。つまり、当直明けに通常通りの勤務を行うことはできません。

・この連続勤務時間制限の実施は、A水準の適用を受ける医師の「努力義務」、B水準およびC水準の適用を受ける医師の「義務」となっています。

「宿日直許可のある当直」の場合は、対象外になる

・ただし、労働基準法上の宿日直許可を受けている「労働密度がまばら」な場合は、勤務中に十分な睡眠を確保し、一定の疲労回復が可能な連続した休息時間を確保できたものとみなされます。そのため宿日直許可のある当直は、連続勤務時間制限の対象から除外されます。

・ただし、当直中に日中と同様の労働に従事した場合には、翌日以降で必要な休息が取れるような配慮が必要です。

C-1水準の臨床研修医の連続勤務時間は、前日の勤務開始から「15時間まで」

・C-1水準(初期研修医、専門医取得を目指す専攻医を雇用している医療機関)が適用される臨床研修医の場合は、医師になったばかりで体力的・精神的な負担へ特段の配慮が必要と考えられることから、より厳格な追加的健康確保措置が設けられています。

・具体的には、勤務間インターバルの9時間を必ず確保すること。そして連続勤務時間制限は、前日の勤務開始時間から「15時間まで」です。

・なお臨床研修における必要性から、指導医の勤務に合わせた「24時間」の連続勤務時間は認められることになっています。ただし日中から深夜にかけての連続勤務の肉体的・精神的負担に配慮する観点から、24時間連続勤務後の勤務間インターバルは24時間確保することが求められます。

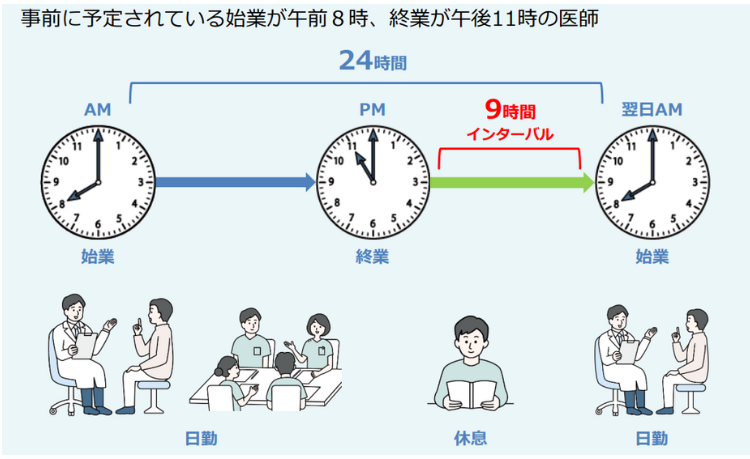

医師の働き方改革における「勤務間インターバル」とは

勤務と勤務の間には、「9時間」の休息を確保する必要がある

・勤務間インターバルとは、通常の日勤後、次の勤務までに「9時間」の休息を確保するものです(当直および当直明けの日を除く)。

・これは、日勤を終えた後、必要最低限の睡眠(1日6時間程度)に加えて前後の生活時間を確保するという考え方に基づいて設定されています。

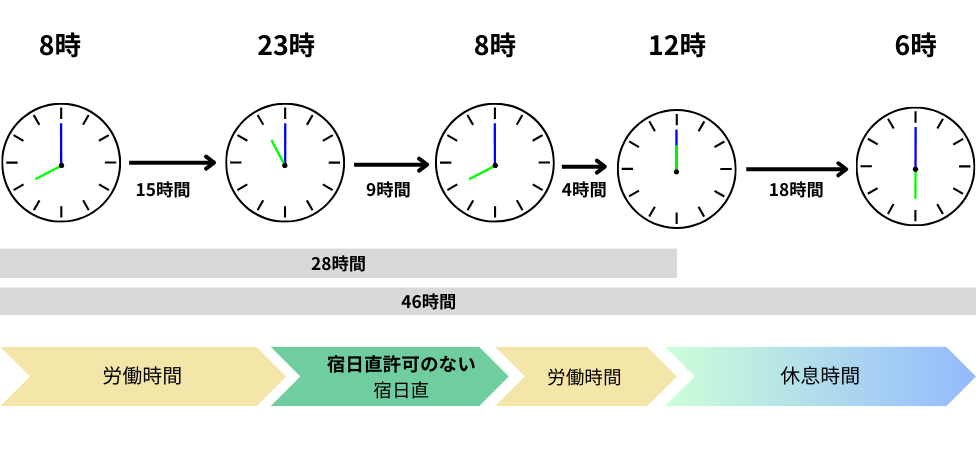

例)宿日直許可が【ない】当直明けの日:勤務間インターバルは「18時間」

・宿日直許可がない当直明けの場合、連続勤務制限時間は28時間となります。

・そのうえで、勤務間インターバルを18時間(1日の勤務間インターバル:9時間×2日分)確保する必要があります。

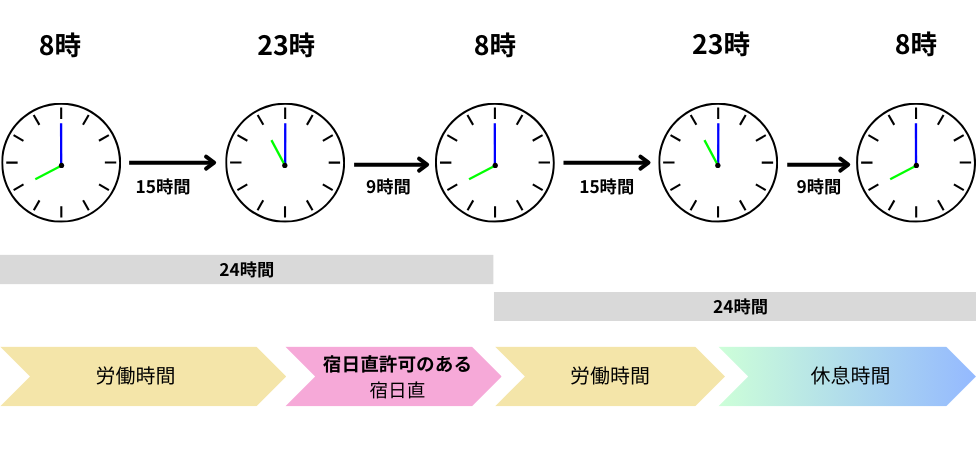

宿日直許可が【ある】当直明けの日:勤務間インターバルは「9時間」

・宿日直許可のある宿日直については、24時間を経過するまでに連続して9時間以上従事する場合には、9時間の連続した休息が確保されたものとみなします。

・上記の条件を満たす宿日直については、勤務間インターバルに充てることができ、当直明けは通常通りの日勤を行うことが可能です。

・なお、9時間未満の宿日直である場合は勤務間インターバルとみなすことができないため、別途9時間の連続した休息時間を確保をする必要があります。

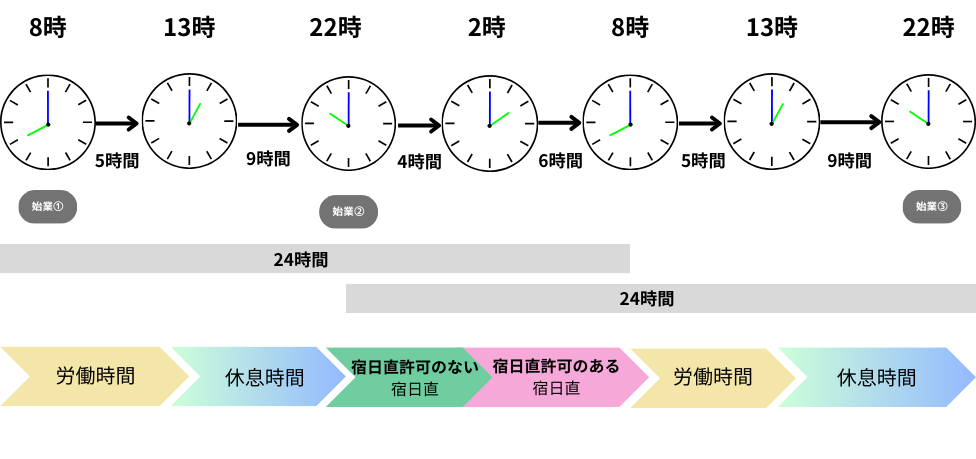

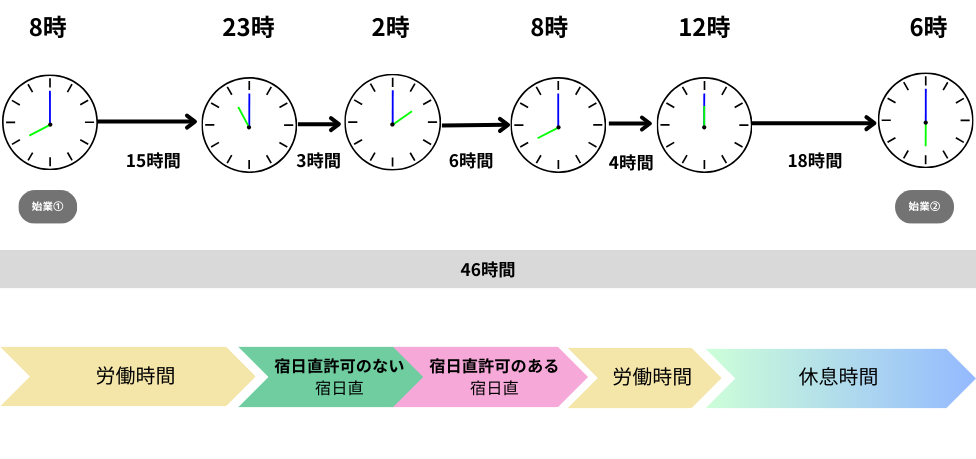

時間帯によって宿日直許可の有無が異なる当直で勤務する場合のルール

・宿日直許可は、時間帯や所属診療科、業務の種類(病棟宿日直業務のみ 等)を限った申請を行うことも可能です。そのため、当直中に「準夜帯は宿日直許可なし、深夜帯は宿日直許可あり」といった宿日直許可の有無が異なる時間帯があるケースがあります。

・このようなケースで、かつ宿日直許可のある宿日直が9時間未満であるときには、以下のいずれかの方法により休息時間を確保することになっています。

・始業から24時間以内に、「宿日直許可のある宿日直時間とは別途 9時間」の休息時間を確保

・始業から46時間以内に、「18時間」の休息時間を確保

①【始業から24時間以内に、「宿日直許可のある宿日直時間とは別途 9時間」の休息時間を確保】

②【始業から46時間以内に、「18時間」の休息時間を確保】

医師の働き方改革における「代償休息」とは?

・医師の働き方改革による「代償休息」とは、連続勤務時間制限や勤務間インターバル確保が実施できなかった場合、代わりに確保する休息のことをいう。

・長時間の手術や急患対応等のやむを得ない事情によって、連続勤務時間制限や勤務間インターバルを実施できない場合も考えられます。このような場合には、勤務日において最低限必要な睡眠を確保し、一日・二日単位で確実な疲労回復を図るための代わりの休息(代償休息)が付与されることになっています。

代償休息は、なるべく早く付与されることが重要

・代償休息は、対象となった時間数について、所定労働時間中における時間休の取得または勤務間インターバルの延長のいずれかの形で付与されます。

付与のタイミングについては、代償休息が生じた勤務の発生後「できる限り早く」とされており、遅くとも翌月末までに付与される必要があります。

・加えて、1日の休暇分(8時間分)の代償休息が累積してから付与されるのではなく、発生の都度、時間単位での休息をなるべく早く付与することとされています。(※)

(※)休暇の形で、まとめて取得することも差し支えない。

コメント