タバコの有害性

たばこの有害性

たばこの有害性:

たばこ

1.はじめに

たばこは、肺がんをはじめとして喉頭がん、口腔・咽頭がん、食道がん、胃がん、膀胱がん、腎盂・尿管がん、膵がんなど多くのがんや、虚血性心疾患、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患、歯周疾患など多くの疾患、低出生体重児や流・早産など妊娠に関連した異常の危険因子である。

喫煙者の多くは、たばこの害を十分に認識しないまま、未成年のうちに喫煙を開始しているが、未成年期に喫煙を開始した者では、成人になってから喫煙を開始した者に比べて、これらの疾患の危険性はより大きい。

さらに、本人の喫煙のみならず、周囲の喫煙者のたばこ煙による受動喫煙も、肺がんや虚血性心疾患、呼吸器疾患、乳幼児突然死症候群などの危険因子である。

また、たばこに含まれるニコチンには依存性があり、自分の意志だけでは、やめたくてもやめられないことが多い。

しかし、禁煙に成功すれば、喫煙を継続した場合に比べて、これらの疾患の危険性は減少する。

タバコに含まれる有害物質

たばこに含まれる有害物質:

・「タバコの三大有害物質」はニコチン、タール、一酸化炭素

・その他、窒素酸化物(NOx)、ベンゾピレン、ニトロソアミン、カドミウム、ホルムアルデヒド等

・たばこに含まれる依存性のある物質:

ニコチン

・たばこに含まれる発がん性が高い物質:

タール、ベンゾピレン、ニトロソアミン、カドミウム

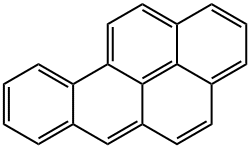

ベンゾピレン(発がん性):

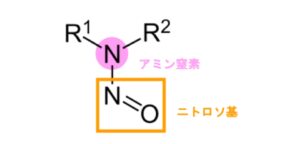

ニトロソアミン(発がん性):

加熱式たばこの有害性

日本呼吸器学会:加熱式タバコや電子タバコに関する日本呼吸器学会の見解と提言(改定 2019-12-11)

・加熱式たばこは、専用の道具を使って、たばこの葉やその加工品を電気で加熱し、発生する煙(エアロゾル)を喫煙するもの。

・商品名として、IQOS(アイコス)、glo(グロー)、Ploom(プルーム)など

・加熱式タバコの中身は紙巻タバコと同じタバコの葉であり、加熱式タバコのエアロゾルにはニコチンや発がん物質などの有害成分が含まれている。

・加熱式タバコや電子タバコが紙巻タバコよりも健康リスクが低いという証拠はなく、いかなる目的であってもその喫煙や使用は推奨されない。

・加熱式タバコの喫煙や電子タバコの使用の際には紙巻タバコと同様な二次曝露対策が必要である。

電子タバコ

・電子タバコは、グリセリンやプロピレングリコール、香料などが入った「リキッド」と呼ばれる液体を、「アトマイザー」という装置で加熱してベイパーを発生させます。

・基本的に、リキッドにはニコチンは含まれておらず、ニコチンを含むリキッドは日本国内での販売が禁止されています。

・電子タバコと加熱式タバコの大きな違いは、“タバコ葉の有無”です。タバコ葉を使っていないのが電子タバコ、タバコ葉を使っているのが加熱式タバコと区別されています。

・リキッドには様々な添加物や香料が加えられており、原材料は無害であっても加熱されることにより、発がん性のある有害物質が生じることが報告されています

・プロピレングリコールを加熱すると、国際がん研究機関(IARC)によって発がん性が指摘されている、ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドが生成されます。

・ニコチンを含む・含まないにかかわらず健康への影響が懸念されることから、電子タバコの使用は推奨できません。

・加熱式タバコや電子タバコが紙巻タバコよりも健康リスクが低いという証拠はなく、いかなる目的であってもその喫煙や使用は推奨されない。

・加熱式タバコの喫煙や電子タバコの使用の際には紙巻タバコと同様な二次曝露対策が必要である。

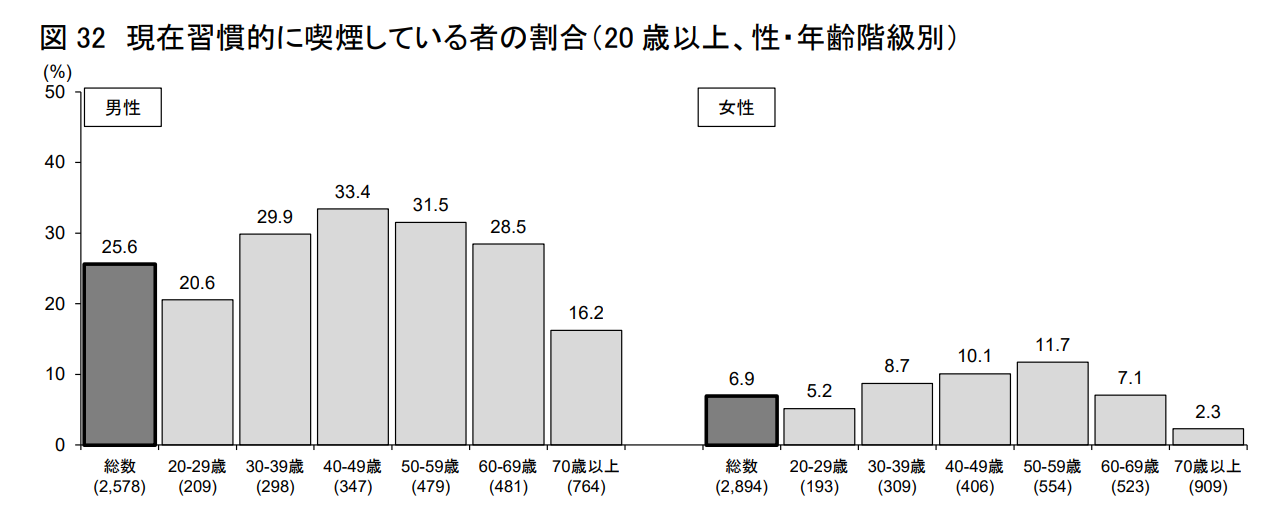

喫煙率(令和5年)

喫煙率:

・現在習慣的に喫煙している者の割合(令和5年)は 15.7%であり、男性 25.6%、女性 6.9%である。

・この 10 年間でみると、男女とも有意に減少している。

・年齢階級別にみると、40~50 歳代男性ではその割合が高く、3割を超えている。

世界の喫煙事情

WHOが発表した2023年版の「世界保健統計」によると、すべての国で50%以下になるなど、世界でも喫煙率は低下傾向にあります。

男女あわせた喫煙率の平均値で見てみると、日本は89位です。日本は順位が低く、喫煙率は高くない。

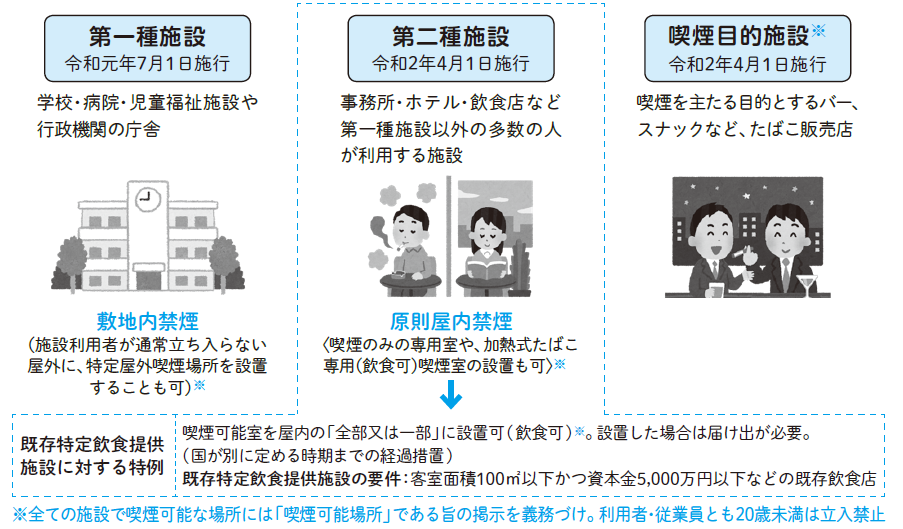

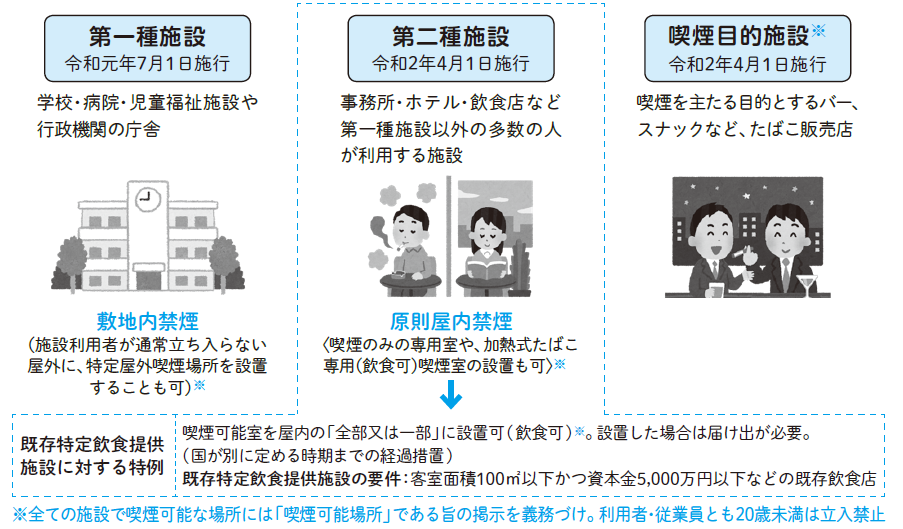

健康増進法の改正

・改正された健康増進法が2020(令和2年)4月1日に全面施行され、多くの人が利用する施設等は、原則として屋内禁煙が義務化された。

・改正健康増進法では、多くの人が利用する施設等の区分に応じ、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権限者が講ずべき措置等について定められました。

・喫煙を行うためには、施設の分類に沿った喫煙場所や喫煙室の設置が必要となります。

受動喫煙防止に関する施設規制

受動喫煙防止に関する施設規制:

・健康増進法では、「多数の者が利用する施設」を3種類に区分し、喫煙禁止の範囲を規定しています。

・第一種施設(学校、病院、幼稚園、保育所、行政機関など):敷地内禁煙

ただし厚生労働省令で定められた必要措置を実施している屋外の場所は「特定屋外喫煙場所」として喫煙が例外的に認められます。

特定屋外喫煙場所

・第二種施設(一般の事務所や工場、駅、飲食店等も含まれる):原則屋内禁煙。ただし屋内に「喫煙専用室」や「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」、屋外に「屋外喫煙場所」の設置は可能。

喫煙専用室

・(指定たばこ)加熱式たばこ専用喫煙室

・喫煙目的施設(一定のバーやスナックなど):屋内喫煙可能。

第一種施設

受動喫煙防止に関する「第一種施設」:

・健康増進法では、「多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設、並びに行政機関の庁舎」を第一種施設と定めています。

・第一種施設は「原則敷地内禁煙」です。

・しかしこれはあくまでも「原則」であり、一定の技術的基準を満たす「特定屋外喫煙場所」を設置した場合は敷地内で喫煙可能。

※ 特定屋外喫煙場所とは:

・第一種施設の屋外の一部のうち、受動喫煙防止のために必要な措置がとられた場所のこと。

・「第一種施設」の敷地内は原則として禁煙となりますが、厚生労働省令で定められた必要措置を実施している屋外の場所は「特定屋外喫煙場所」として喫煙が例外的に認められます。

厚生労働省令に基づいて必要となる措置:

1.喫煙が可能な場所と喫煙が不可能な場所の区画を明確に定めること

2.喫煙が可能な場所であることを明示するために、それを明記した標識を掲示すること

3.その第一種施設の利用者が通常立ち入らない場所に喫煙場所を設置すること

4.施設外の近隣の建物に隣接するような場所に喫煙場所を設置していないこと

5.喫煙場所の設置はあくまで例外対応とし、基本的には第一種施設の敷地内は禁煙とすること

・まず前提として、第一種施設への喫煙場所の設置は、基本的には望ましいものではないことを把握しておきましょう。あくまでやむを得ない場合に設置を検討する「例外的な対応」であるという認識が必要です。

第二種施設

受動喫煙防止に関する「第二種施設」:

・「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいうこと(一般の事務所や工場、駅、飲食店等も含まれる。)。なお、「多数の者が利用する」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を意味するものであること。

・飲食店や事業所の事務所、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道などが該当します。

・第二種施設では、「原則屋内禁煙」。

・屋内に「喫煙専用室」や「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」、屋外に「屋外喫煙場所」の設置は可能。

・第二種施設における喫煙に関するルールは次のとおり:

喫煙専用室を設置する場合は、法で定める技術的基準や標識の掲示、20歳未満の方の立入を禁止するなどの対応が必要になります。

喫煙場所の出入口や施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示する必要があります。

屋外に喫煙場所を設置するときは出入り口や通路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければなりません。

喫煙専用室

【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】

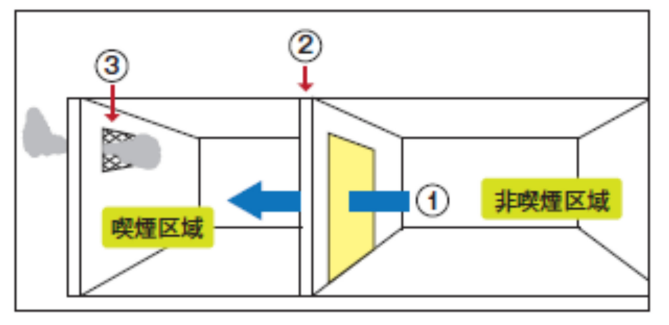

・「喫煙専用室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。

専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められないこと。

指定たばこ専用喫煙室

【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】

・「指定たばこ専用喫煙室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)への指定たばこ(加熱式たばこをいう。)の煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、指定たばこのみ喫煙をすることができる場所として定めたものをいうこと。

・指定たばこ専用喫煙室内では、飲食等を行うことが認められていること。

施設の「屋外」、「屋内」とは

・ 「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁がおおむね半分以上覆われているものの内部を指し、これに該当しないものは「屋外」となること。

・屋内とは、側壁が全て覆われているものの内部を指すわけではない。従って、屋外に4本の柱を立てて上部にトタンの屋根を付け、3方をベニヤ板で囲って中央に灰皿を設置して喫煙所とすれば、そこは定義上は屋内の喫煙所になる。また、「コ」の字型の建物で中央の上部を庇ひさしが覆っている所があれば、そこに灰皿を置くと、そこも屋内の喫煙室ということになる。

喫煙目的施設

・「喫煙目的施設」とは、「その施設を利用する者に対して喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設」である。

・健康増進法により「公衆喫煙所:施設全体が喫煙場所として設けられているもの」、「喫煙を主目的とするバーやスナック等:たばこの対面販売(または出張販売)を行い、主食を主に出さないバーやスナック等(飲食可だが主食は不可)」、「店内で喫煙可能なたばこ販売店:たばこ(対面販売)または喫煙器具のみを販売し、飲食営業をしない店舗」の3つの類型が定められています。

・喫煙目的施設については、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した「喫煙目的室」を設置することができます。

喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の技術的基準:

喫煙専用室及び加熱式たばこ専用喫煙室の技術的基準:

① 出入口における室外から室内への風速が 0.2m/s以上のこと。

② 壁、天井等によって区画されていること。

③ たばこの煙が屋外に排気されていること。

受動喫煙防止対策の組織的な進め方

受動喫煙防止対策の組織的な進め方:

職場における受動喫煙防止対策の実施に当たり、事業者は、事業場の実情に応じ、次のような取組を組織的に進めることが必要であること。

(口頭試問用)事業場における受動喫煙防止対策の導入方法:

・事業者は、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。以下「推進計画」という。)を策定する。

・推進計画の策定の際は、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て、衛生委員会等で十分に検討する。

・事業者は、施設内に喫煙専用室(第二種施設)、指定たばこ専用喫煙室(第二種施設)など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示する。

・事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、健康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図る。

ア 推進計画の策定

事業者は、事業場の実情を把握した上で、受動喫煙防止対策を推進するための計画(中長期的なものを含む。以下「推進計画」という。)を策定すること。

この場合、安全衛生に係る計画、衛生教育の実施計画、健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画等に、職場の受動喫煙防止対策に係る項目を盛り込む方法もあること。

推進計画には、例えば、受動喫煙防止対策に関し将来達成する目標と達成時期、当該目標達成のために講じる措置や活動等があること。

なお、推進計画の策定の際は、事業者が参画し、労働者の積極的な協力を得て、衛生委員会等で十分に検討すること。

イ 担当部署の指定

事業者は、企業全体又は事業場の規模等に応じ、受動喫煙防止対策の担当部署やその担当者を指定し、受動喫煙防止対策に係る相談対応等を実施させるとともに、各事業場における受動喫煙防止対策の状況について定期的に把握、分析、評価等を行い、問題がある職場について改善の

ための指導を行わせるなど、受動喫煙防止対策全般についての事務を所掌させること。

また、評価結果等については、経営幹部や衛生委員会等に適宜報告し、事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の決定に資するようにすること。

ウ 労働者の健康管理等

事業者は、事業場における受動喫煙防止対策の状況を衛生委員会等における調査審議事項とすること。また、産業医の職場巡視に当たり、受動喫煙防止対策の実施状況に留意すること。

エ 標識の設置・維持管理

事業者は、施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。

なお、ピクトグラムを用いた標識例については、「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について」(平成 31 年健発 0222 第1号)の別添3や「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページを参照すること。

オ 意識の高揚及び情報の収集・提供

事業者は、労働者に対して、受動喫煙による健康への影響、受動喫煙の防止のために講じた措置の内容、健康増進法の趣旨等に関する教育や相談対応を行うことで、受動喫煙防止対策に対する意識の高揚を図ること。

さらに、各事業場における受動喫煙防止対策の担当部署等は、他の事業場の対策の事例、受動喫煙による健康への影響等に関する調査研究等の情報を収集し、これらの情報を衛生委員会等に適宜提供すること。

カ 労働者の募集及び求人の申込み時の受動喫煙防止対策の明示

事業者は、労働者の募集及び求人の申込みに当たっては、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項を明示すること。

明示する内容としては、例えば以下のような事項が考えられること。

・施設の敷地内又は屋内を全面禁煙としていること。

・施設の敷地内又は屋内を原則禁煙とし、特定屋外喫煙場所や喫煙専用

室等を設けていること。

・施設の屋内で喫煙が可能であること。

(口頭試問用):受動喫煙対策に非協力的な事業場に対する対処

受動喫煙対策に非協力的な事業場への対応:

・まず、受動喫煙対策を導入できない理由を聴取する。

・受動喫煙による健康被害(肺がん、虚血性心疾患、小児の喘息、乳幼児突然死症候群、低出生体重児、自然流産、慢性閉塞性肺疾患など)があることを再度わかりやすく説明し、受動喫煙対策の必要性について理解を求める。

・改正健康増進法により受動喫煙防止対策が義務である(違反した場合罰則あり)ことも説明する。

・ただし第1種施設でも「特定屋外喫煙場所」の設置が可能であること、第2種では屋内に「喫煙専用室」、「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」、「屋外喫煙場所」の設置が可能であることを伝え、すべての箇所が禁煙になるわけではないことを説明する。

受動喫煙防止対策の事業者支援

【財政支援】 受動喫煙防止対策助成金

受動喫煙対策助成金とは:

中小企業事業者(既存特定飲食提供施設を営む者に限る。)が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して助成を行うものです。

受動喫煙対策助成金の対象となる事業者:

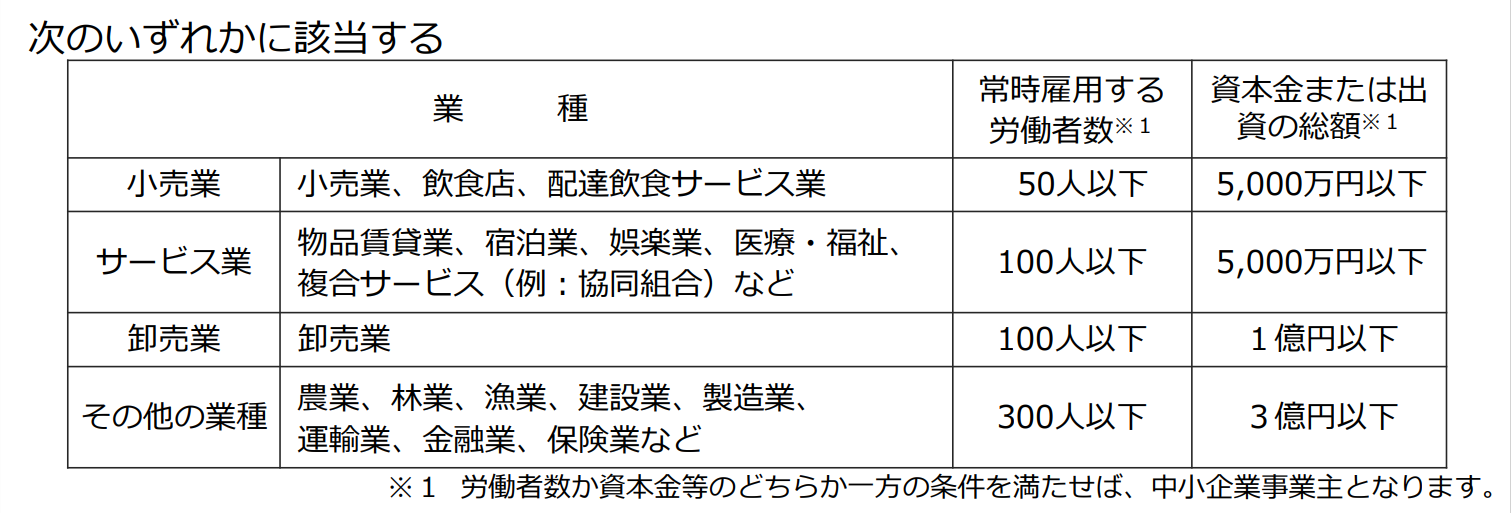

次のすべてに該当する事業者が対象です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業者

(2)以下の表のいずれかに該当する中小企業(既存特定飲食提供施設を営む者に限る。)事業者

※ 労働者数か資本金のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業者となります。

※ 資本金等の定めのない事業者(例:個人経営や法律に基づき設置された団体(財団法人、協同組合など))の場合は、労働者数により、中小企業事業者か否か判断してください。

※ 業種の分類は、日本標準産業分類(第 13 回改定(平成 26 年 4 月 1 日施行))に基づいて判断してください。

(3)事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙とする事業者

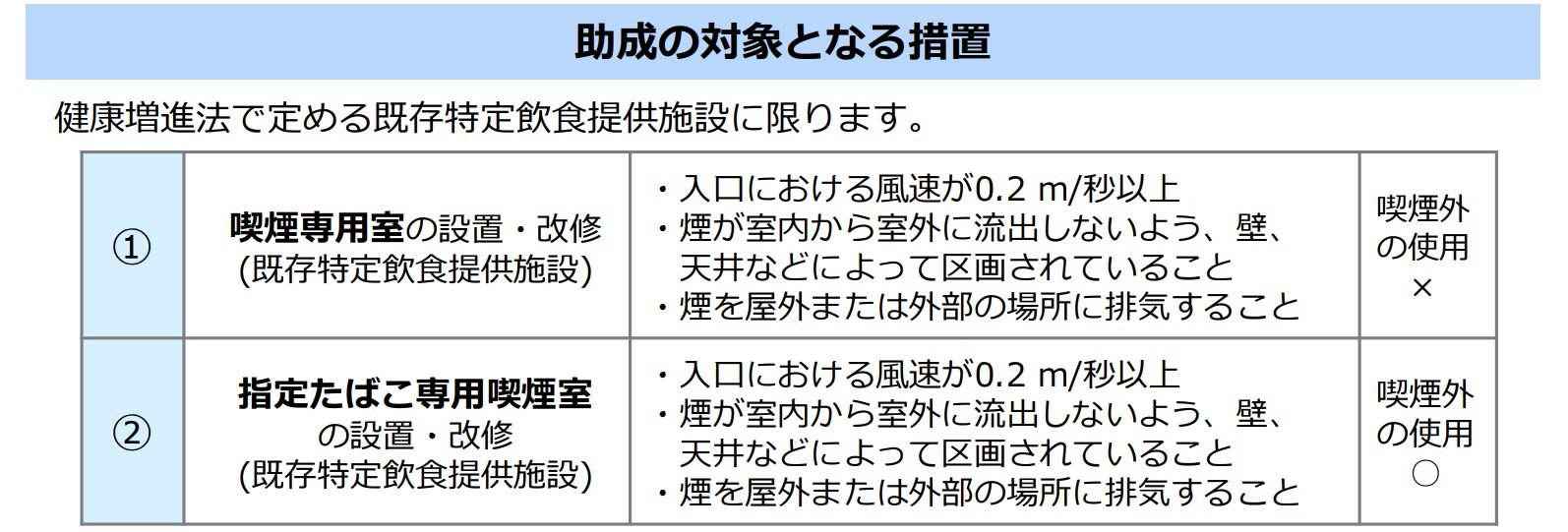

助成の対象となる措置

健康増進法で定める既存特定飲食提供施設に限ります。

① 喫煙専用室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

・入口における風速が0.2 m/秒以上

・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること

・煙を屋外または外部の場所に排気すること

喫煙外の使用×

② 指定たばこ専用喫煙室の設置・改修(既存特定飲食提供施設)

※ 「指定たばこ専用室」とは

指定たばことは、厚生労働大臣が指定した「加熱式たばこ」のことです。経過措置として規定されている、飲食等をしながら加熱式たばこのみ喫煙できる部屋です。

・入口における風速が0.2 m/秒以上

・煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること

・煙を屋外または外部の場所に排気すること

喫煙外の使用○

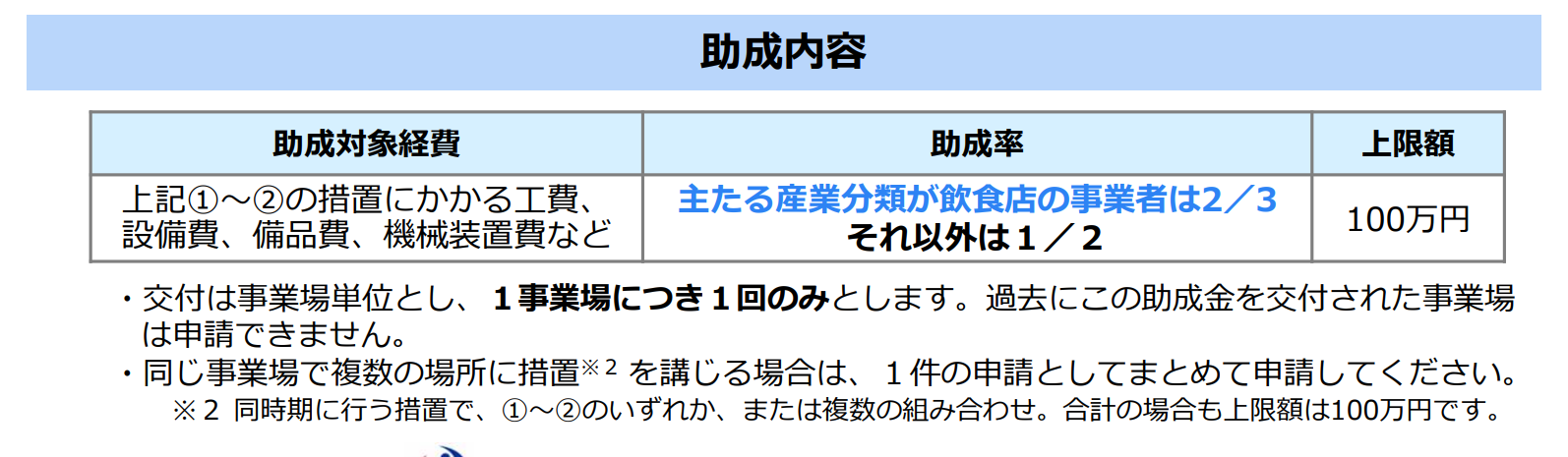

助成内容

助成対象経費 :上記①~②の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など

助成率:主たる産業分類が飲食店の事業者は2/3、それ以外は1/2

上限額:100万円

申請先

所轄の都道府県労働局(労働基準部健康課または健康安全課)

受動喫煙防止対策に係る相談支援

(1)職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じる(希望により、事業場に訪問可能)

(2)全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催する。

(3)企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行う。

3 受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出

(1)職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料で貸し出す。

(2)希望に応じ、事業場に訪問して機器の使用方法の説明を行う。

コメント