疾患

腎血管筋脂肪腫:

・血管周囲類上皮細胞(perivascular epithelioid cell: PEC)に由来する腫瘍(PEComa)として分類される

・血管、平滑筋、脂肪組織よりなる。

・ほとんどが良性腫瘍だが、ごく稀に悪性化した報告がある。

・「孤発性」のものと、リンパ脈管筋腫症や結節性硬化症などの全身疾患に伴って生じるものに分けられる

・腎腫瘍全体の約0.3~2%を占める。

・男女比 1:3 で女性に多い。

・年齢は20~80歳代と幅があるが、平均年齢は40~50歳代。比較的まれな疾患で人口10万人当たり0.4~0.5人/年の発生率。

・基本的には良性腫瘍だが、徐々に増大することがあり、4cmを超えると症状を認めてくる可能性があるため、定期的に腹部超音波検査や腹部CT/MRI検査などで経過を診ていく必要がある。

・多くは無症状であるが、症状を認める場合は、側腹部痛、血尿、腹部腫瘤触知が一般的である。

・最大腫瘍径4㎝が症状出現のカットオフ値とする報告がある。

・まれな病態で著明な後腹膜出血により、血圧低下を認めるWunderlich’s syndromeを呈することがある。

・治療法として腎摘除術、腎部分切除術、選択的動脈塞栓術および薬物療法が挙げられるが、適応は腫瘍のサイズや症状の有無などにより総合的に判断される。

結節性硬化症:

・結節性硬化症は、脳、皮膚、心臓、腎臓、肺など全身の様々な臓器に「過誤腫」が生じる遺伝性の疾患である。

・てんかん発作、発達の遅れ、知的障害、皮膚の白斑や、ざ瘡のような腫瘍(血管線維腫)、肺リンパ脈管平滑筋腫症(LAM)、腎血管筋脂肪腫など多彩な症状が年齢と共に現れ、総合的な診療と定期的な検査が必要となる。

・健診の腹部超音波で腎血管筋脂肪腫を認めるが、その際は結節性硬化症の合併を念頭に頭部MRI、胸部X線検査も確認する必要がある。

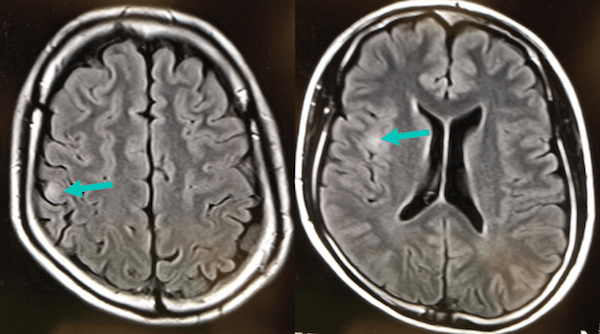

頭部MRI FLAIR:結節性硬化症

・

リンパ脈管平滑筋腫症:

・リンパ脈管筋腫症(lymphangioleiomyomatosis:LAM)は、平滑筋様の腫瘍細胞(LAM細胞)が増殖し、肺に多発性嚢胞を形成する、緩徐進行性かつ全身性の腫瘍性疾患である。

・結節性硬化症(TSC)に伴って発生するTSC-LAMと、単独で発生する孤発性LAMとに分類される。主として妊娠可能年齢の女性に発症し、進行に伴って労作時呼吸困難、咳嗽、血痰、乳び胸水などの症状や所見が出現し、自然気胸を反復することが多い。

・腎臓などに血管筋脂肪腫を合併することがある。肺病変が進行すると呼吸機能が低下し呼吸不全を呈するが、進行の速さは症例ごとに多様である。

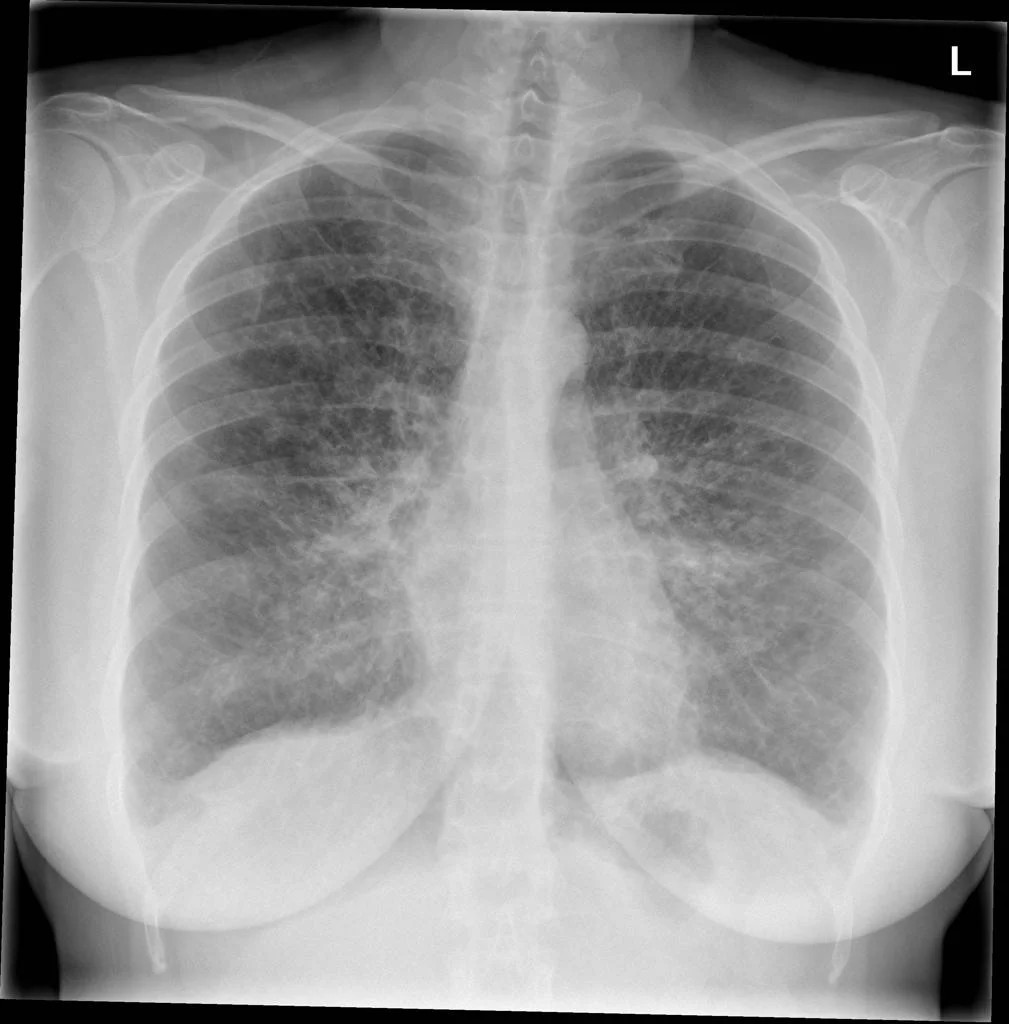

・LAMの胸部X線写真では、両側肺野に多発性の薄壁嚢胞状陰影が認められる

胸部X線:肺リンパ脈管平滑筋腫症(LAM)

検査、治療方針

・一般に、無症状で腫瘍径4cm以下のものは画像での経過観察が選択されることが多い。

・無症状でも腫瘍径4cmを超えるもので、出血、症状発現、破裂のリスクが高いと想定される場合には、予防的に選択的動脈塞栓術(TAE)が考慮される。

・また、腫瘍径が4cmを超えるもので症状を伴う場合は、症例に応じてTAEや手術治療(腎摘除術または腎部分切除術)を考慮する。

・また、腫瘍サイズにかかわらず悪性腫瘍が否定できない場合や腫瘍血栓が存在する場合は、積極的な手術治療介入が行われる。

・リンパ脈管筋腫症や結節性硬化症などの全身疾患に伴って生じるものがある。リンパ脈管筋腫症では胸部X線で異常があり、結節性硬化症では頭部MRIで異常がみられる

コメント