防護係数

防護係数とは:

・「防護係数」とは、呼吸用保護具の防護性能を表す数値である。

・環境中の有害物質濃度と吸気中の有害物質濃度を測定し下記の式で算出されます

PFr:防護係数

Co:マスクの面体等の外側の有害物質濃度

Ci:マスクの面体等の内側の有害物質濃度

=[環境中の有害物質濃度(マスクの外側)]/ [吸気中の有害物質濃度(マスクの内側)]

・防護係数が高いほど、マスク内への有害物質の漏れこみが少ないことを示し、作業者の曝露が少ない呼吸用保護具(性能がよいマスク)といえる。

・防護係数の確認は、労働者に初めて使用させるとき、及びその後6月以内ごとに1回、定期に、JISで定める方法で防護係数を求めることにより行うこと。

漏れ率

・防護係数の逆数

漏れ率=面体等の内側の粉じん濃度/面体等の外側の粉じん濃度

・漏れ率が大きい程、防護係数は小さくなる

・例えば、全漏れ率が 5%であるということは、防護係数として 20 に相当する。

要求防護係数

「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、 使用等について 」(基発0525第3号 令和5年5月25日 )

要求防護係数とは:

・その作業環境で必要とされる呼吸用保護具の防護係数を「要求防護係数」という。マスク選びの目安となる数値である。

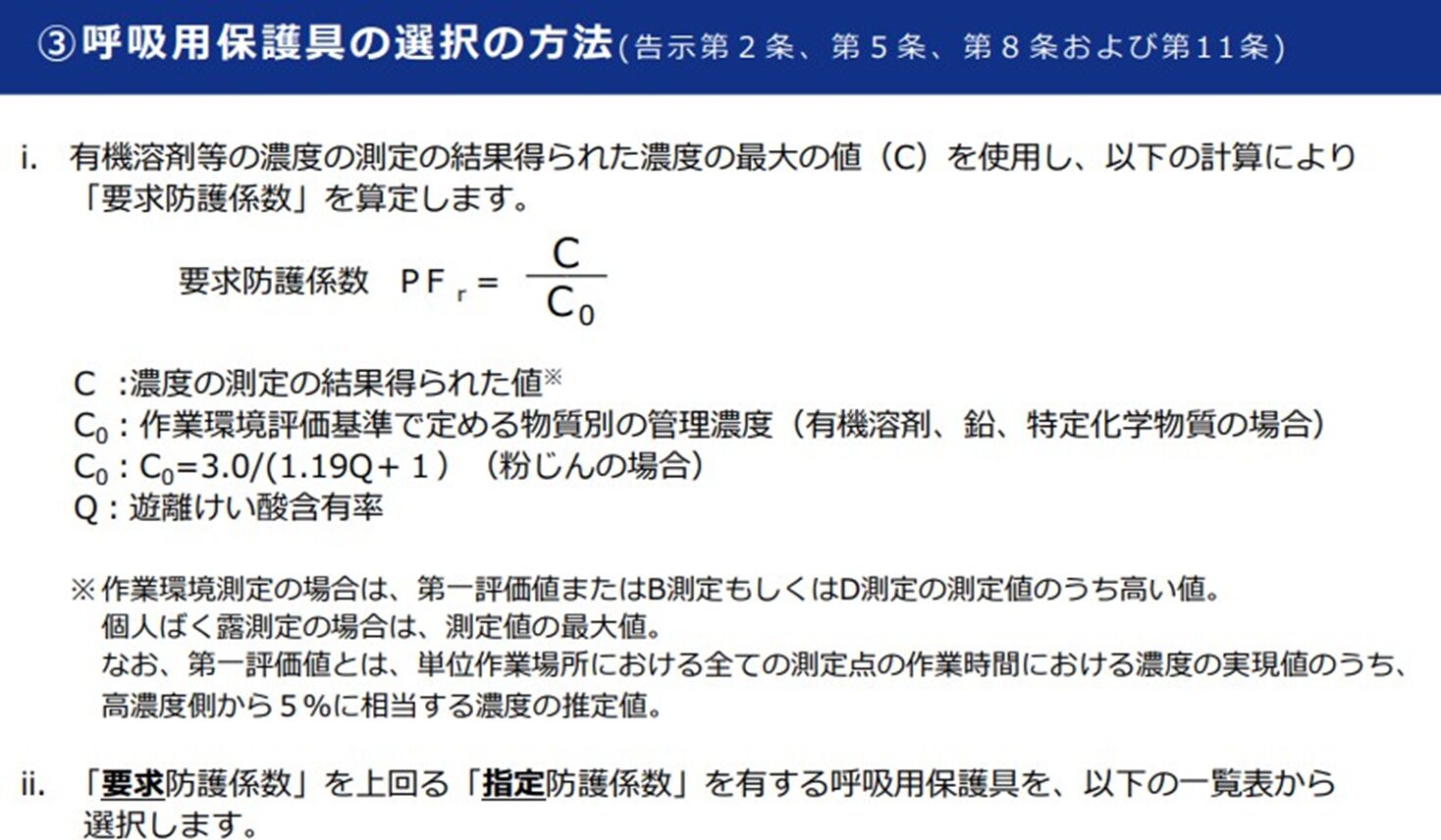

要求防護係数の求め方:

・要求防護係数は、「濃度の測定の結果得られた値(測定の結果得られた濃度の最大の値)÷作業環境評価基準で定める物質別の管理濃度」で算定する。

C :濃度の測定の結果得られた値(測定の結果得られた濃度の最大の値)

・作業環境測定の場合は、第一評価値またはB測定もしくはD測定の測定値のうち高い値。

・個人ばく露測定の場合は、測定値の最大値。

・なお、第一評価値とは、単位作業場所における全ての測定点の作業時間における濃度の実現値のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推定値。

Co:作業環境評価基準で定める物質別の管理濃度

濃度基準値:

濃度基準値とは? 設定物質の一覧や、SDS・リスクアセスメントとの関係を解説

・「濃度基準値」は労働安全衛生法によって定められた値で、一定程度のばく露濃度以下に抑えることによって労働者の健康に対する有害性を抑えることができると考えられている物質に定められる値です。

・濃度基準値が定められた物質を製造、または取り扱う屋内事業場においては、労働者の暴露濃度を濃度基準値以下にすることが義務付けられています。

・この値はリスクアセスメントを行う際の一つの指標となる数値であり、2022年5月の省令改正で導入された新しい化学物質管理体系に伴って設定されたものです。

・2024年4月の労働安全衛生法改正により濃度基準値が設定されている物質に関して、労働者のばく露を濃度基準値以下とすることが義務付けられた形になります。

・「濃度基準値」と「許容濃度」の違いはその発表元です。濃度基準値が労働安全衛生法によって定義された行政的な値であるのに対して、許容濃度は日本産業衛生学会やACGIHなどの諸団体によって発表されます。したがって「濃度基準値」には法的な拘束力がありますが、「許容濃度」はあくまで基準であり拘束力はありません。

・濃度基準値が定められていう物質を濃度基準値設定物質と言います。濃度基準値設定物質は2025年3月現在で179物質あります。濃度基準値設定物質の一覧については厚生労働省の職場のあんぜんサイトから一覧のエクセルデータがダウンロードできます。

・また、濃度基準値には「八時間濃度基準値」と「短時間濃度基準値」の2種類があります。濃度基準値設定物質のうちにはこの2種類のどちらも定められている物質もあれば、どちらか一方しか定められていない物質もあります。

ばく露限界濃度:

・「ばく露限界濃度」とは、労働者が連続してばく露されても健康に悪影響がないと想定される濃度を指します。

・「ばく露限界値」と「ばく露限界濃度」は、どちらも労働者が化学物質にさらされる際の安全な濃度に関する基準ですが、「ばく露限界値」は主に法規制や労働衛生基準として設定され、職場環境全体のばく露を管理するための指標です。一方、「ばく露限界濃度」は労働者の呼吸する空気中の濃度を測定し、労働者の健康への影響を評価するための指標です。

・有害物質のばく露限界濃度(Co)が法令で規定されているのは一部の物質です。

濃度基準値設定物質:179物質 ▼(濃度基準値設定物質等一覧:厚生労働省HP)

管理濃度設定物質:97物質 ▼(作業環境評価基準 別表) (2023年8月末現在)

・作業環境評価基準で定める物質別の管理濃度(有機溶剤、鉛、特定化学物質の場合)

・粉じんの場合:

管理濃度(Co)= 3.0 / (1.19Q+1)(Q:遊離けい酸含有率)

・設定されていない場合には、日本産業衛生学会の許容濃度や米国ACGIHのTLV、STEL等を参考にし、専門家に相談します。

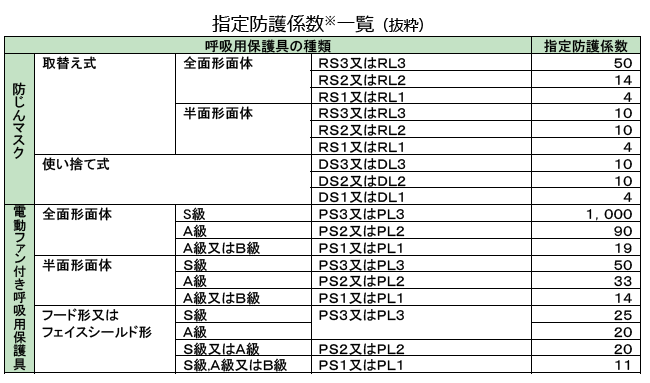

指定防護係数

指定防護係数とは:

・「指定防護係数」とは、実験結果に基づいて算出された多数の防護係数値の代表値で、訓練された着用者が正しく呼吸用保護具を着用した場合に得られると期待される防護係数を示しています。

・呼吸用保護具の選択に際しては、「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を、「指定防護係数一覧」 から選択します。

・溶接ヒューム法改正により、金属アーク溶接などの作業では、その作業環境で必要とされる防護係数(要求防護係数)を上回る指定防護係数の呼吸保護具を着用することが義務付けられています。

フィットテスト

フィットテストとは:

・「フィットテスト」とは、労働者によって使用される面体がその労働者の顔に密着するものであるか否かを評価する検査であり、労働者の顔に合った面体を選択するための方法である(手順は、JIS T 8150:2021「呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法」に規定されている)。

・「特定化学物質障害予防規則」の改正により、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場の溶接作業者に対して、1年以内ごとに1回、呼吸用保護具の「フィットテスト」の実施が義務付けられました。

・「フィットテスト」とは、呼吸用保護具が顔に密着しているかどうかを計測装置等を用いて客観的に確認する方法をいいます。

・フィットテストの目的は、事業者が着用者に適した呼吸用保護具を提供し、健康被害を防ぐことです。

フィットテストの方法:

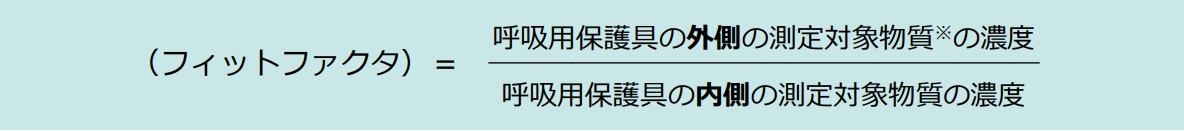

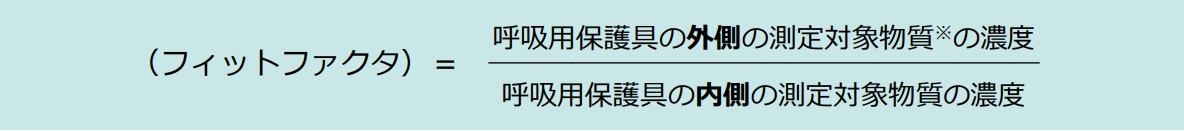

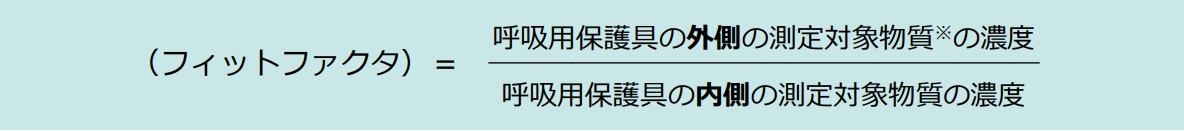

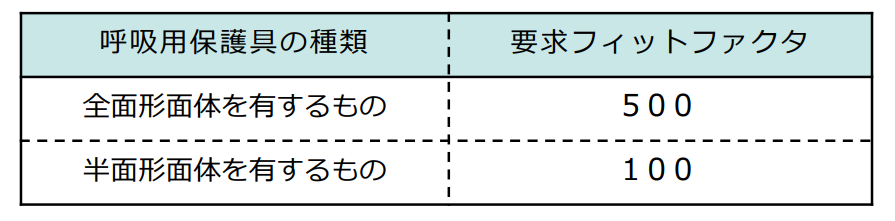

・呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用する労働者について、日本産業規格 T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)に定める方法又はこれと同等の方法により当該労働者の顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数(以下「フィットファクタ」という)を求め、当該フィットファクタが要求フィットファクタを上回っていることを確認する方法とすること。

・JIS T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)に定める方法またはこれと同等の方法により、呼吸用保護具の外側、内側それぞれの測定対象物質の濃度を測定し、以下の計算式により「フィットファクタ」を求めます。

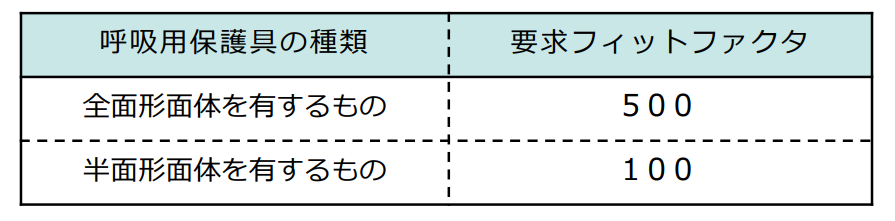

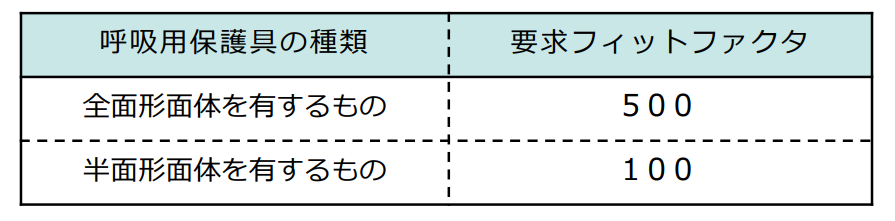

・「フィットファクタ」が呼吸用保護具の種類に応じて定められた「要求フィットファクタ」を上回っているかどうかを確認します。要求フィットファクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に掲げる値とする。

・「全面形面体を有するもの」の要求フィットファクタは500、「半面形面体を有するもの」は100。

・フィットファクタが要求フィットファクタを下回った場合は「フィットテスト不合格」となる。不合格の場合、まず装着方法を見直し、再テストを実施する。それでも不合格ならマスクのサイズや型式を変更して再選定する必要がある。

フィットファクタとは:

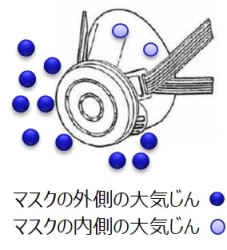

・顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数。呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認で用いる。

・フィットファクタは、呼吸用保護具の「外側の測定対象物の濃度」と「内側の測定対象物の濃度」の比で表される。

・フィットファクタは、呼吸用保護具を実際に使用する労働者について計測します。個々の労働者において、顔面と当該呼吸用保護具の面体との密着の程度を示す係数です。

・どんな優秀な呼吸用保護具でも、すべての労働者の顔面に適合し、きちんと密着するかはわかりません。そのため、個別の労働者が実際に呼吸用保護具を着用し、密着の程度を測定します。

・フィットファクタが大きいほど、マスクがきちんと顔に密着しており、マスク内への粉じんの漏れ込みが少ないことを表します。

・「フィットファクタ」が呼吸用保護具の種類に応じて定められた「要求フィットファクタ」を上回っているかどうかを確認します。要求フィットファクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に掲げる値とする。

フィットファクタの計算式:

「フィットファクタ」は、次の式により計算するものとする。

FF=Cout/Cin

(この式においてFF、Cout 及びCin は、それぞれ次の値を表すものとする。

FF: フィットファクタ

Cout :呼吸用保護具の外側の測定対象物の濃度

Cin :呼吸用保護具の内側の測定対象物の濃度

② 「フィットファクタ」が呼吸用保護具の種類に応じて定められた「要求フィットファクタ」を上回っているかどうかを確認します。要求フィットファクタは、呼吸用保護具の種類に応じ、次に掲げる値とする。

③ 7種類の動作を行い、マスク内外の大気じん濃度差を測定して、フィットテストの合否を判定する。

コメント