まずは「中枢性めまい」の除外から!

「めまいの4D」の確認を!

嚥下障害(dysphagia)

複視(diplopia)

感覚障害(dysesthesia)

・その他:

「頭痛」

「体幹失調」(歩けない眩暈は帰すな!):SCA / PICA梗塞

「聴力障害」(難聴、耳閉、耳鳴り)

「持続性のめまい」:HINTSの確認へ

(参照:「HINTS(末梢性めまいか中枢性めまいかの鑑別)」)

→ 1つでもあれば中枢性を疑い画像へ!

BPPVの特徴

・救急を訪れる「めまい」の約半数がBPPV

・頭位変換によって誘発される、持続時間が1分以内と短いめまい

・後半規管型が60%、水平半規管型が30%、前半規管型が1%程度

・頭位変換時に生じる

・難聴、耳鳴りがない(→あれば「突発性難聴」や「メニエール病」が鑑別→耳鼻科コンサルトし聴力検査をしてもらう)

・数秒の潜時の後、持続は30秒~1分以内(じっとしていれば治まる)

・BPPVの最大の特徴は、めまいの持続時間が1分程度と非常に短いこと。

・「楽な姿勢で安静にしていれば、1分程度でめまいは治まる」:この病歴が確認できればBPPVと考えてよい

・眼振は安静時には認めない(誘発試験で出現する):安静時に眼振があればBPPVではない

・患側耳懸垂で前額→耳方向に回旋性成分を伴った向地性眼振

・座位、前傾で反対方向の眼振

(↔これらが全てなければ中枢性眩暈を考える必要あり)

・1/4の症例では眼振がみられないことがある

BPPVの初期対応

・めまいや嘔気・嘔吐が強く、誘発試験や耳石置換術において協力が得られない患者では、まずは対症療法を行い、症状の緩和に努める

例)

プリンペラン 10mg 点滴静注

アタラックスP 25mg 点滴静注

1)後半規管型BPPV

・後半規管型が60%

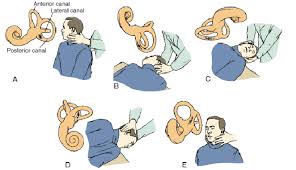

・Dix-Hallpike法で診断

・Epley法での治療中に水平半規管型に移行することがある(5%程度)

診断

Dix-Hallpike法

・頚椎症に注意、患者に「めまい増悪するが1分程度で治まる」ことを説明

・検者は患者の頭側に立つ

・患側に45°回旋したまま、仰臥位に倒し、頭を20°下垂。

・典型的には2-20秒の潜時を伴い、患側向き(回旋した方向)への「上向き(upbeat)かつ回旋性(torsional)」の水平回旋眼振を認める。

治療

Epley法

・患側に45°回旋したまま、あおむけに倒し、頭を下垂。このまま眼振が消失するまで保持。

・反対側(健側)へ頭を90°回旋し、健側下の懸垂頭位とする。このまま眼振が消失するまで保持。

・頭位変換後は、30秒~1分程度、眼振が消失するまでその頭位を維持する

・頭位を保ったまま、体幹を健側に90°回旋し側臥位となる。健側に向けて顔が下になる時は、地面を向(つまり頭は仰臥位から 135 度回旋位、真下を向いてもよい)

・頭位を保ったままゆっくり坐位になり、ベッドサイドから下肢を垂らした格好で 10 分ほど座位保持。

Semont法

・健側に45°頭位回旋

・そのまま患側臥位にしてしばらく保持

・その回旋位のまま一気に健側に体を倒して保持

2)外側半規管型BPPV

※「病歴はどうみても BPPV なのに Dix-Hallpike で眼振が誘発されない時」には水平半規管 BPPV を疑い、supine roll testに進む。

・外側半規管型はBPPVの30%を占める

・外側半規管は水平ではなく、水平面から前方が約30度上方(前上側)に傾いている

→枕をして頭を30°上げると地面に垂直になって耳石が動かしやすくなる

supine roll test(Head roll test)

・仰臥位で顔を90°横向きに向ける

・外側半規管型BPPVでは、右下頭位と左下頭位で方向が逆転する方向交代性眼振が見られる

1)浮遊結石による水平半規管型BPPV

・横向き頭位で眼振、症状が強い時に下にある方(または30°前屈位で眼振が向かう方)が患側

2)クプラ結⽯症による水平半規管型BPPV

・左右とも、天井向きに眼振が出現する

(Apogeotropic type :背地性⽔平半規管型BPPV)

・横向き頭位で眼振、症状が弱い時に下にある方(または30°前屈位で眼振が向かわない方)が患側

(「apogeotropicはambiguous(曖昧、弱い)方が患側」と覚える)

※ クプラ型は結石の重みでクプラが頭位変換とともに直ぐに倒れるため、潜時がなく、持続時間も数分~数十分と長い

※ 背地性は難治性

※ 背地性は中枢性の可能性もあり!(方向交代性背地性眼振の場合に、潜時を伴わず頭位置換直後に眼振の方向がかわったら、BPPVではなく小脳病変の可能性がある)

参考:Dr.平島流覚え方:「クプラはひねくれ者」と覚える

・普通は向地性なのに、クプラはひねくれ者で反抗するので「反地面向き(背地性)」眼振を示す

・眼振、症状が強い方が患側ではなく、ひねくれ者なので、「強くない方(弱い方)」が患側

⽔平半規管型BPPVに 対する⽿⽯置換法(Gufoni法)

1.)眼振が弱い⽅の向き(向地性なら健側、背地性なら患側)へ倒れて2分

2.)向地性なら45°床側、背地性なら45°天井向き(つまり眼振の向き)に顔を向け、2分

3.)その後、座位に戻る

(1時間以内の改善率 1回で改善 48.4% 2回以内で改善 60.9%)

耳石置換術後の療養指導

・外側半規管型でも後半規管型でも、耳石置換術をした後は、なるべく患側下頭位を避けるよう指導する

・同一体位を保持する癖や習慣(例えばテレビを見る時に必ず右を向いて寝ている、など)はBPPVのリスクになるため、避けるよう指導する

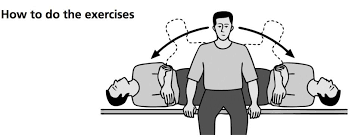

Brandt-Daroff法の指導

・どの型のBPPVでも有効

・ゆっくり(1,2 秒くらいかけて)、患側を下に、横になります

・30 秒、あるいはめまい感がなくなるまで維持

・もとの坐位にゆっくり 1,2秒くらいかけてもどり、この姿勢を 30 秒保ちます。

・反対側を下に、1,2秒くらいかけて横になります。

・1セット5回で1日3セットを約2週間またはこの運動を行っても回転性めまいが起きなくなるまで行う。

予後

・再発が多く、年間約15%程度で、10年間で5割が再発する

・再発の危険因子は女性、外傷や内耳疾患、骨粗鬆症、水平半規管型、3回以上のBPPVなど

参考文献

コメント